【WEB資料展】「『忍名所図会』を歩く」(令和3年度)

『忍名所図会』は、埼玉県立図書館デジタルライブラリーで公開されているデジタル化資料です。このWeb資料展では、『忍名所図会』に記されている名所・旧跡を取り上げ、デジタル化資料を中心に関連した資料も紹介します。ぜひ、おうち時間でお楽しみいただけましたら幸いです。

埼玉資料室では同名ミニ展示を令和3年11月2日(火曜日)~30日(火曜日)まで開催中です。ご来館の際はこちらも併せてお楽しみください。

インデックス(リンクをクリックすると該当記事にジャンプします)

埼玉県立図書館のデジタル化資料の二次利用はこちらをご確認ください。

展示紹介

『忍名所図会』とは?

『忍名所図会』とは、天保年間(1830~1843)の忍城周辺の名所・旧跡の風景や事項が描かれた資料です。忍藩士である佐竹香斎は、文政8年(1825)『忍名所図会』を一冊にまとめました。これが忍藩主松平忠堯(ただたか)の目にとまり、藩士岩崎長容に増補の命がくだされ、天保6年(1835)、同11年(1840)と2度改訂されました。埼玉県立熊谷図書館では、天保11年版の写本『忍名所図会 増補』を所蔵しています。

(上記画像をクリックすると『忍名所図会』ビューア版が開きます)

埼玉県と忍城

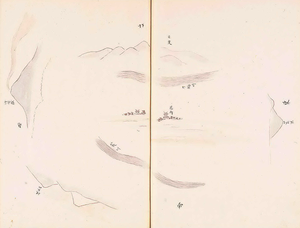

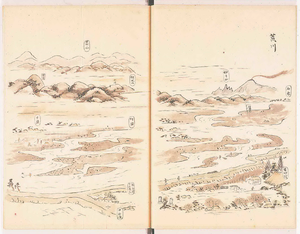

- 武蔵国の由来(『忍名所図会』ビューア版:8-9コマ)

埼玉県と東京都及び神奈川県の一部を含む地域はかつて、武蔵国と呼ばれていました。武蔵国の由来について『忍名所図会』には、次のように記されています。

| 「人皇十二代景行天皇四十年日本武尊東夷征伐帰陣の時 秩父の峰に武具を蔵めたまひ山神を祭りたまふ 武具を蔵めし国なればとて武蔵国と号すとなり」 |

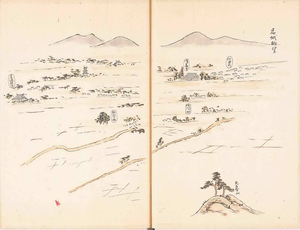

- 忍城(『忍名所図会』ビューア版:10-12コマ)

『忍名所図会』には、忍城を中心に東西南北の風景が記されています。

(『忍名所図会』ビューア版:7コマ)

忍城は豊臣秀吉が唯一落とせなかった城といわれています。石田三成による水攻めを受けながらも小田原城の開城、降伏まで忍城は落とされることはありませんでした。小説『のぼうの城』では、でくのぼうと呼ばれた成田長親が領民と力をあわせ、2万の豊臣軍に対し500人の兵で対抗する様子が描かれています。

成田氏の降伏に関しては『忍名所図会』に、次のように記されています。

| 「天正十八年 成田下総守氏長 大樹秀吉公に降る 秀吉公関八州を神君(徳川家康)に参らせたまふ」 |

写真(県立熊谷図書館所蔵)は大正元年ごろの忍城跡です。現在の忍城御三階櫓は、明治6年に取り壊されたものを再建したもので、本丸跡地は行田市郷土博物館になっています。

【関連所蔵資料】

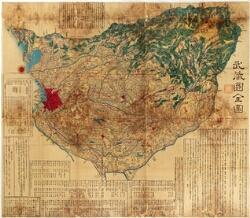

『武蔵国全図』 菊地武辰 /著, 橋本玉蘭 /画図 〔長嶌為一郎〕 〔1856(安政3)〕

橋本玉蘭(五雲亭貞秀)は鳥瞰図を得意とした浮世絵師で、この絵図の山の描き方には特長があります。欄外には社寺朱印高、名所の和歌、国名のいわれなどが書かれています。

(画像をクリックするとビューアが開きます)

S913/ワタ『のぼうの城』 和田竜/著 小学館 2007

S994/ノ『のぼうの城』 犬童一心/監督,樋口真嗣/監督,野村萬斎/出演 2011

忍城の南の風景

- 麿墓山(『忍名所図会』ビューア版:19コマ)

忍城の南には麿墓山があります。現在は、日本最大級の円墳「丸墓山古墳」としてよく知られています。

(『忍名所図会』ビューア版:32コマ)

前述の忍城水攻めに際し、石田三成が麿墓山を拠点としていたといわれています。『忍名所図会』にも次のよう記されています。

| 「天正年中 忍城水攻の時 石田三成此所に本陣を構へ」 |

写真(県立熊谷図書館所蔵)は昭和9年ごろの埼玉古墳群です。埼玉古墳群は9基の大型古墳からなる古墳群で、今回取り上げた「丸墓山古墳」以外にも「金錯銘鉄剣」が出土したことで全国に知られている「稲荷山古墳」などがあります。

- 荒川(『忍名所図会』ビューア版:38-39コマ)

荒川について、『忍名所図会』には次のような記述がみられます。

| 「荒川は忍より一里程也 水源秩父三峯山および中津川より出て 下は戸田川を経て佃の海に至る」 |

(『忍名所図会』ビューア版:33コマ)

(『忍名所図会』ビューア版:34コマ)

熊谷の荒川沿いには「熊谷桜堤」があります。「日本さくら名所100選」に選ばれ、約2kmにわたり咲き誇る春の桜は圧巻です。土手に咲く菜の花とのコントラストも楽しめます。

【関連所蔵資料】

S261/ツ『さきたま古墳群 国宝・金錯銘鉄剣と古代東国』 埼玉新聞社/編,土屋皓生/写真 埼玉新聞社 1986

『川沿い散策マップ』 埼玉県立熊谷図書館 埼玉県立熊谷図書館(製作) 2011

忍城の北の風景

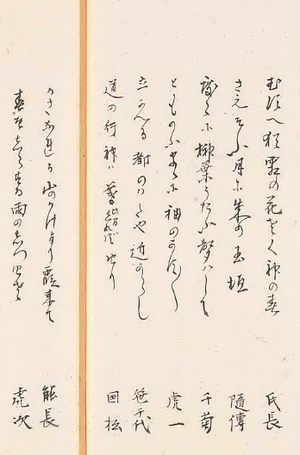

- 春日大明神(『忍名所図会』ビューア版:40-41コマ)

行田市谷郷にある春日神社は成田氏所縁の神社です。成田氏長がここで連歌を興行したことが『忍名所図会』に、次のように記されています。

| 「天正十五年丁亥の春 成田氏長当社に参詣して 武運長久を祈願し拝殿において奉納の連歌興行し」 |

氏長が発句し、追従した連歌師が読んだ連歌も『忍名所図会』に記されています。

(『忍名所図会』ビューア版:41コマ)

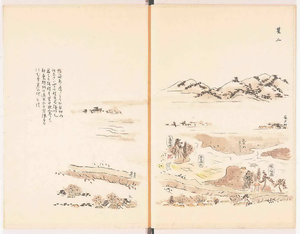

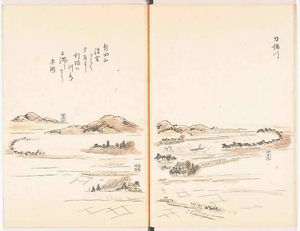

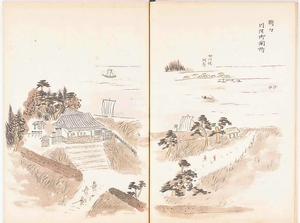

- 利根川(『忍名所図会』ビューア版:46-47コマ)

『忍名所図会』に、利根川について次のような記述があります。

| 「刀弥川 坂東太郎といふ 坂東第一の大河なり」 |

また、利根川の産物について鯉、鱸、鮎児、鱒、鮭、鰻が獲れたことも記されています。

(『忍名所図会』ビューア版:43コマ)

【関連所蔵資料】

「郷土教室 谷郷の春日さま(11)」『埼玉新聞 1956年10月7日 3面』

『利根川図志』第1巻から第6巻 赤松宗旦 /著, 山田屋佐助 1855(安政2)

赤松宗旦(あかまつ・そうたん)は、布川村(現茨城県利根町布川)の出身の医家です。

『利根川図志』は、赤堀川と権現堂川の分岐点から河口にいたる利根川中・上流地方の社寺名所旧跡を書いたもので豊富な挿絵もはいっています。

昭和13年(1938)には柳田国男校訂の岩波文庫版が出版されており、民俗学的にも示唆に富む文献です。

忍城の東の風景

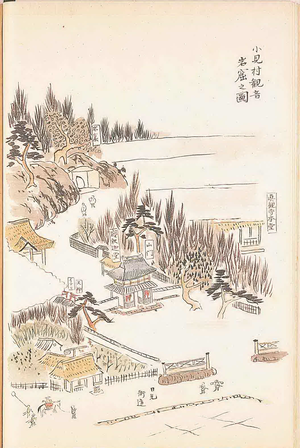

- 慈雲山真観寺(『忍名所図会』ビューア版:61-62コマ)

真観寺は行田市小見にあり、観音堂の「真観寺聖観音像」は県指定有形文化財になってます。

『忍名所図会』には下記のとおり、当時の位置関係について記されており、絵図も描かれています。

| 「観世音堂本堂の西にあり 寝釈迦堂山門の内右手にあり 阿弥陀堂同左手にあり」 |

(『忍名所図会』ビューア版:46コマ)

観音堂は正徳二年(1712)に建立されました。「真観寺聖観音像」は、腰をひねった姿が特徴的で、本来三尊像の脇侍として造立されたものと考えられています。この観音像は秘仏として、十二年に一度、午年に御開帳されます。

- 川俣の関所(『忍名所図会』ビューア版:67コマ)

川俣関所は、上野(群馬県)との国境にあり、日光脇往還(県道7号線)が利根川を横断する場所に位置していました。

『忍名所図会』には下記のとおり記され、関所を女性が通ったり、武器を輸送する際に厳しく取り締まっていたことがわかります。

| 「利根川堤の上にあり 女人鉄砲等を改る事 箱根新井の様なり」 |

(『忍名所図会』ビューア版:45コマ)

現在は昭和橋に隣接した土手に記念碑が建っているのみです。

【関連所蔵資料】

S188/サ『真観寺 行田』(斉藤国夫文・写真 さきたま出版会 1992)

S682/カワ『川の関所と船橋 川俣・栗橋・関宿の関所と県内各地の船橋』(さいたま川の博物館 さいたま川の博物館 2003)

忍城の西の風景

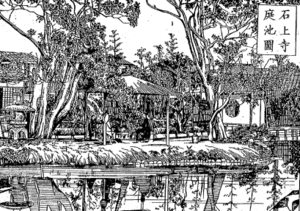

- 星川の末(『忍名所図会』ビューア版:70コマ)

星川は熊谷の市街地を流れる川で、現在この通りは「星川シンボルロード」と呼ばれています。元々、星川は石上寺庭中にある「玉の池」(現・星渓園)からわき出る清流を源としています。

下記の画像は、明治時代の教科書『埼玉県地誌略』に掲載されている石上寺の池の絵図です。『埼玉県地誌略』にも「星川ノ源ナリ」と記されています。

(『埼玉県地誌略』PDF版:22コマ)

また、『忍名所図会』には、当時の星川に蛍の飛び交っていた描写も記されています。

| 「此川辺 初夏の頃より蛍多くして 夜景殊によろし」 |

| 「物おもひする人の袖ならで 露の玉かと乱れ来る ほたるの光 いと涼しく見ゆる」 |

- 星河山石上寺(『忍名所図会』ビューア版:91コマ)

石上寺は新義真言宗一乗院の末寺で、本尊の正観世音は聖徳太子の作であると『忍名所図会』に記されています。

『忍名所図会』には、熊谷寺にある蓮生法師の木像は元々、石上寺の藪の中にあったという記述もみられます。

| 「伝にいふ熊谷寺蓮生法師の木像は 当寺の藪の中に有しよし 寺退伝せし頃には 子供等木像を持遊びし事とかや 其後今の熊谷寺へ遣せしとぞ」 |

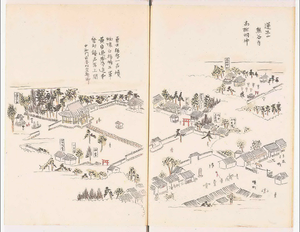

- 蓮生山熊谷寺(『忍名所図会』ビューア版:83-91コマ)

熊谷直実は一ノ谷の戦いで平敦盛を討って以来、世の無常さを感じて仏門に入り、名を蓮生と改めます。熊谷で関東最初の念仏道場を開いた直実は、承元元(1207)年9月4日に極楽往生を遂げます。その後、天正年間に幡随意上人が蓮生の高徳を慕い、蓮生の庵の跡に蓮生山熊谷寺を建立したといわれています。

(『忍名所図会』ビューア版:90コマ)

熊谷寺境内にある稲荷神社は通称「奴稲荷」と呼ばれています。「奴稲荷」は子育ての神様として知られ、『忍名所図会』に次のように記されています。

| 「近世男女を云ず 小児の生弱物は 此稲荷に仕官なすべきよし祈りて 其年院を定め 且 児の両鬢を残し置て 嘗て叱する事なからしめば 大方無病にして成長せざるはなしといふ」 |

稲荷に奉仕する子どもは期間中、左右の耳の上と頭の後ろだけ毛髪を伸ばした姿(奴姿)で過ごし、満期になると伸びた髪を奉納する習慣がありました。そうすることで、丈夫に育つといわれていました。

下記の絵図は 『中仙道熊谷宿熊谷寺子育奴稲荷社之図』といい、子連れの参詣者の様子が描かれています。

(『中仙道熊谷宿熊谷寺子育奴稲荷社之図』ビューア版:2コマ)

【関連所蔵資料】

『埼玉県地誌略』川島梅坪/共著,伊藤直/共著,狩野良信/画 埼玉県 1877

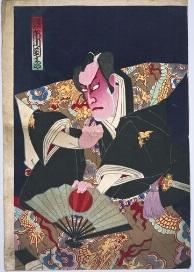

『熊谷直実・市川団十郎』〔豊原国周〕/〔筆〕 〔出版者不明〕 〔19--〕

熊谷直実(くまがい・なおざね)は、永治元年(1141)~承元2年(1208)、大里郡熊谷郷(現熊谷市)の人で鎌倉時代初期の武蔵武士です。

この資料は、熊谷直実を市川団十郎が演じる役者絵で、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、豊原国周(とよはら・くにちか)の作です。

(画像をクリックするとビューアが開きます)

『中仙道熊谷宿熊谷寺子育奴稲荷社之図』 歌川豊国/画

『熊谷蓮生一代記』 葛原斎仲通/著 河内屋和助 1811

忍名所マップ

おわりに

今回、紹介した名所・旧跡はほんの一部です。ぜひ、紹介しきれなかった項目も『忍名所図会』でご覧いただければと思います。翻刻版も所蔵しておりますので、お気軽にご相談ください。また、『忍名所図会』が二度の改訂を重ねたように、Web資料展「『忍名所図会』を歩く」も今後、更新や第二弾という形で展開できればと考えています。

ここまでウェブ展示をご覧いただきありがとうございました。

参考文献

- 『忍名所図会』再刊 (忍名所図会編纂委員会著 行田郷土文化会 1986)

- 『忍名所図会の風景 第17回テーマ展』(行田市郷土博物館 行田市郷土博物館 2006)

- 『行田の歴史 行田市史 普及版』(行田市史編さん委員会編,行田市教育委員会編 行田市 2016)

- 『さいたまの地図』(埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1992)

- 『真観寺 行田』(斉藤国夫文・写真 さきたま出版会 1992)

- 『川の関所と船橋 川俣・栗橋・関宿の関所と県内各地の船橋』(さいたま川の博物館 さいたま川の博物館 2003)

- 『熊谷市史 後篇』(熊谷市史編纂委員会編 熊谷市 1964)

埼玉資料室 ミニ展示「『忍名所図会』を歩く」

Web資料展で紹介した関連資料の展示です。デジタル画像もパネル化して紹介いたします。ぜひ、Web版と併せてお楽しみください。

※展示資料は貸出できません。館内でご利用ください。

開催期間

令和3年11月2日(火曜日)~11月30日(火曜日)

(図書館休館日を除く)