【WEB資料展】「いろはで発見!郷土かるたに見る埼玉名物」(令和2年度)

みなさまは「埼玉の名物」と聞いて何を思い浮かべますか?食べ物、お祭り、歴史上の人物など...ジャンルは様々ですが「自分が住む地域以外のことはあまり...」という方もいるのではないでしょうか。

このページは資料展「いろはで発見!郷土かるたに見る埼玉名物」のWEB版として『彩の国21世紀郷土かるた』(2002年発行)に読まれた埼玉を代表する46の名物を、かるたと図書館所蔵資料を使って紹介するものです。

※本ページは、令和2年2月29日~5月21日を会期として館内において開催予定であった資料展「いろはで発見!郷土かるたに見る埼玉名物」(新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発出のため中止)の雰囲気を少しでもお楽しみいただけるよう古写真等を追加し公開したものです。

インデックス

埼玉県立図書館デジタル化資料の二次利用はこちらをご確認ください。

(関連外部サイトの最終アクセス日は2020年5月1日)

展示紹介

「郷土かるた」とは?

「郷土かるた」は「いろはかるた」の一種です。いろはかるたは「いろは歌」の47文字で始まることわざが書かれた読み札と、それと対をなす絵札からなる遊具で、江戸時代に庶民の間で広まったと考えられています。一方で郷土かるたには、ことわざの代わりに特定の地域の自然や文化・産業などの要素が読み込まれています。郷土文化の学習や郷土愛を育むために教育現場などでも活用されており、埼玉県では毎年郷土かるたの県大会が開催されています。

埼玉のシンボル

都道府県や市区町村では各自治体を象徴するマーク(章や旗)を定めています。中には自治体を特徴付けるため、地域の動植物をシンボルに定めているところもあります。埼玉県では以下のものを県のシンボルとして定めています。

- 県章:まが玉16個を円形に並べたもの

- 県民の鳥:シラコバト

- 県の花:サクラソウ

- 県の木:ケヤキ

- 県の魚:ムサシトミヨ

- 県の蝶:ミドリシジミ

【関連かるた】

| ま | まが玉は 過去と未来の 首飾り |

く | 雲よりも 高く飛んでけ シラコバト |

け | ケヤキの木 セミも木陰の 夏休み |

| さ | サクラソウ かれんに優しく 県の花 |

せ | 清流に 生きながらえよ ムサシトミヨ |

【関連所蔵資料】

| 請求記号 | 書名 | 著者 | 出版者 | 出版年 |

| S288.6/サ | 埼玉県のシンボル | 埼玉県県民室県民文化課〔編〕 | 埼玉県県民室県民文化課 | 1977 |

| 新聞記事 | 「県旗と県章きまる 『幸魂」と希望を象徴来月19日県民祭で発表 色は白地に赤」 (埼玉新聞 1964年8月25日 1面) |

― | 埼玉新聞 | ― |

【関連外部サイトへのリンク】

- 埼玉県章 埼玉県県民生活部広聴広報課

- 県のシンボル(鳥・木・花・蝶・魚) 埼玉県県民生活部広聴広報課

埼玉の歴史

埼玉県には日本の文化を後世に伝える貴重な財産である「文化財」や、歴史の面影を残す場所・モノが数多く存在します。郷土かるたにおいても、今回の展示中では最も多い11の歴史的名物が題材として採用されています。

【関連かるたと古写真】

- 蔵造りの町並みと時の鐘(川越市)

| 川越の 音なりひびく 時の鐘 | |||

|

か |

|

|

|

|

明治30年代川越の街並み風景 (埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真6183) |

明治14年頃出初め式 時の鐘の前に勢ぞろいした消防組 (埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真2148) |

||

| 小江戸川越といえば、「蔵づくりの町並み」と「時の鐘」。「蔵づくりの町並み」は「美しい日本の歴史的風土100選」、「時の鐘」は「残したい日本の音風景100選」にも選定されています。 | |||

- さきたま古墳群 (行田市)

| 古墳群 武蔵の豪族 眠る墓 | ||||

| こ |  |

|

||

| 昭和9年ごろの北埼玉古墳群(埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真129) | ||||

| さきたま古墳群は、「金錯銘鉄剣」が出土したことで全国に知られている「稲荷山古墳」や、日本最大級の規模を誇る円墳「丸墓山古墳」など、9基の大型古墳からなる古墳群です。 | ||||

- 吉見百穴 (吉見町)

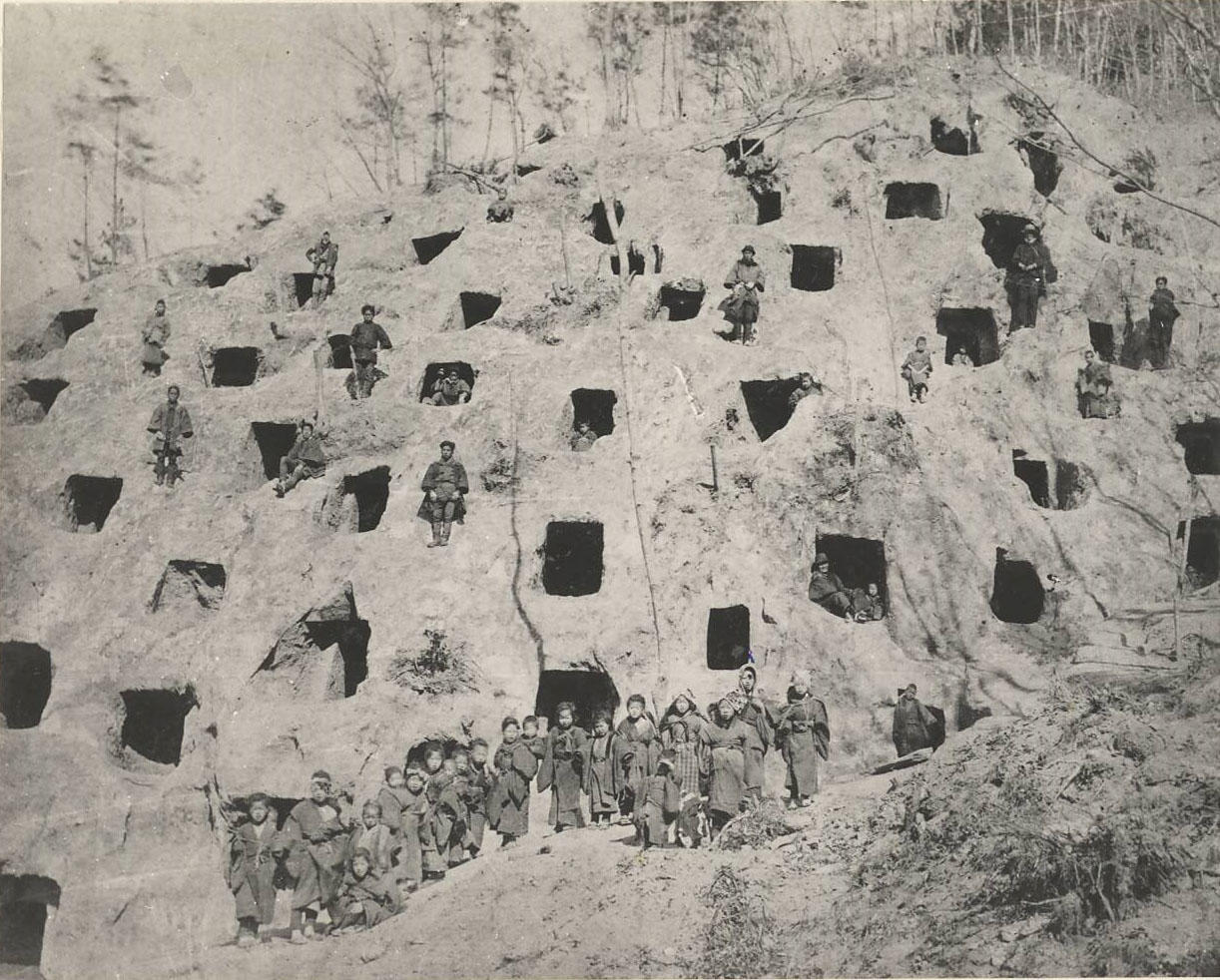

| 百穴の 自然の宝庫 ひかり苔跡 | ||||

| ひ |  |

|

||

| 明治20年頃の吉見百穴(埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真459) | ||||

| 吉見百穴は、明治20年(1887)からの発掘調査で古墳時代末期の横穴古墳群と判明し、大正12年に国の史跡に指定されています。現在確認できる横穴の数は219基です。 | ||||

- その他のかるた

| そ | そびえ立つ 高山不動 大イチョウ |

つ | 通船堀 江戸まで結ぶ 川の道 |

な | 夏の夜 鉢形城に 咲く花火 |

| ぬ | ぬくもりが 藤からあふれる 玉敷神社 |

の | 農民の 苦しみの形 秩父事件 |

み | 見沼の田 歴史を映し 空かつぐ |

| む | 武蔵野の 面影残る 平林寺 |

ら | 羅漢様 どこか似ている 友だちに |

【関連外部サイトへのリンク】

- 時の鐘 川越市

- 埼玉古墳群紹介 埼玉県立さきたま史跡の博物館

- 天然記念物 飯能市

- 文化財紹介 見沼通船堀 さいたま市

- 鉢形城歴史館 寄居町

- 玉敷神社 玉敷神社 社務所

- 秩父事件 一般社団法人 秩父観光協会

- 吉見百穴/ヒカリゴケ 吉見町

- 見沼たんぼのホームページ さいたま市

- 野火止 平林寺公式サイト 宗教法人金鳳山平林寺

- 五百羅漢 川越大師 喜多院

埼玉の偉人

埼玉県にゆかりのある偉人(偉大な業績を成し遂げた優れた人物)としては、国学者の塙保己一、実業家の渋沢栄一、そして女医の荻野吟子の3人が特に有名です。ほかにも郷土かるたには武蔵武士から宇宙飛行士まで4人の偉人が読み込まれており、埼玉県を代表する偉人たちが様々な時代と分野において活躍してきたことがわかります。

|

渋沢栄一(1840~1931) 国立国会図書館「近代日本人の肖像」より |

荻野吟子(1851~1913) 国立国会図書館「近代日本人の肖像」より |

【関連かるた】

【関連所蔵資料】

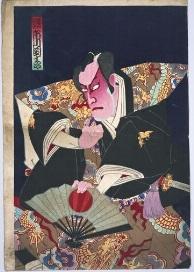

『熊谷直実・市川団十郎』〔豊原国周〕/〔筆〕 〔出版者不明〕 〔19--〕

熊谷直実(くまがい・なおざね)は、永治元年(1141)~承元2年(1208)、大里郡熊谷郷(現熊谷市)の人で鎌倉時代初期の武蔵武士です。

直実は一ノ谷の戦いで息子と同じくらいの年齢の平家の若武者を打ち取ります。後にその若武者が弱冠17歳の平敦盛と知り、世の無常さ、武士の非情さに、発心の思いが募ったといわれています。心に痛手を受けた直実は、この戦いを最後に戦場の第一線から姿を消し、武将としての活躍を終えることなります。

この時のことは「平家物語」の中に描かれ、能や歌舞伎でも上演されています。「平家物語」を脚色した歌舞伎「一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)」は人気演目のひとつで、特に三段目「熊谷陣屋」が有名です。

画像は、熊谷直実を市川団十郎が演じる役者絵をデジタル化したものです。幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、豊原国周(とよはら・くにちか)の作です。

(画像をクリックするとビューアが開きます)

〔参考文献〕『中世武蔵人物列伝 時代を動かした武士とその周辺』(埼玉県立歴史資料館編 さきたま出版会 2006)

『熊谷蓮生一代記』 葛原斎仲通/著 河内屋和助 1811

直実は久下直光(くげ・なおみつ)との所領争論に敗れ出家し、法然の門下となり法力房蓮生(れんせい)と号しました。

『熊谷蓮生一代記』は、文化8年(1811)、京都の銭屋利兵衛・沢田吉左衛門という二つの書肆(しょし)から刊行されましたが、板株は移動を重ね大阪の河内屋和助他から再々版されました。

半紙本7巻7冊、漢字交じり平仮名、挿絵入りで、口絵、見返しなど近世後期に成立した「読本」の体裁をしています。

熊谷市立図書館から『復刻熊谷蓮生一代記』が平成12年(2000)に刊行されています。

(ビューアを開く)

【関連外部サイトへのリンク】

- 埼玉ゆかりの偉人データベース 埼玉県県民生活部文化振興課

埼玉の祭

人々が日常を離れ、想いを一つにして取り組む晴れの舞台が「祭」です。埼玉県では地域性の豊かさを表すように、県内各地で多種多様な祭が開催されています。祭に込められた祈りや願いは過去から現在、現在から未来へと受け継がれています。

【関連かるた】

|

す |

澄み切った 空に向かって 竜の舞 |

た |

体育祭 秩父音頭で 盛り上がる |

て | 伝統の ささら獅子舞 受け継ぐ子 |

| や | 流鏑馬で 矢を射る子らの 武者姿 |

れ | 連綿と 催馬楽神楽 響きあり |

【関連所蔵資料】

| 請求記号 | 書名 | 著者 | 出版者 | 出版年 | |

| す | S386.41/ヨシ | 吉田龍勢保存会50周年記念誌 龍勢とともに 国重要無形民俗文化財秩父吉田の龍勢 |

― | 吉田龍勢保存会 | 2018 |

| た | S767/チチ | 秩父音頭のしおり 秩父音頭のふるさと・皆野町 |

皆野町 | 皆野町 | 2010 |

| て | S386.8/ウタ | うたう獅子舞 人々の心をつなぐ・伝える |

野村ささら獅子舞保存会 | 野村ささら獅子舞保存会 | 2010 |

| や | S386.294/ヤフ | やぶさめ紀行 毛呂の流鏑馬・児のやぶさめ 第15回特別展 |

毛呂山町歴史民俗資料館編 | 毛呂山町歴史民俗資料館 | 2006 |

| れ | S386.8/ワシ | 鷲宮催馬楽神楽 | 鷲宮町教育委員会編 | 鷲宮町教育委員会 | 2001 |

【古写真】

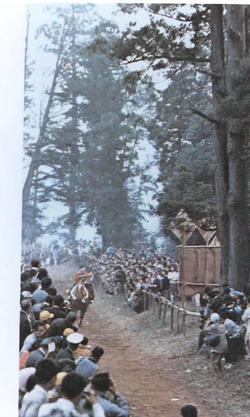

| 流鏑馬(毛呂山町) |

|

| 出雲伊波井神社流鏑馬(撮影年不明 埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真10263) |

| 出雲伊波比神社の流鏑馬は、康平6年(1063)源頼義・義家親子が奥州平定のため戦勝を祈願し、凱旋の際に再びこの地を訪れて流鏑馬を奉納したのがはじまりといわれています。毎年、春と秋に流鏑馬が奉納されています。 |

【関連外部サイトへのリンク】

- 龍勢祭 秩父市

- 秩父音頭のふるさと 皆野町観光協会

- 県指定文化財 石原の獅子舞 川越市

- 出雲伊波比神社の流鏑馬 毛呂山町

- 鷲宮催馬楽神楽について 久喜市

埼玉の伝統

工芸や芸能における熟練の技術・技法もまた「伝統」として過去から現在に受け継がれてきました。中でも手工芸品は県知事により30品目が「伝統的手工芸品」に指定されており、埼玉県を代表する魅力のひとつとして発信されています。

【関連かるた】

|

お |

おりづるに 願いを込めて 小川和紙 |

ち |

町民が 歌舞伎役者の 小鹿野町 |

に | にらめっこ 武州だるまの 目を入れて |

| へ | ベーゴマは 鋳物のふるさと 川口産 |

よ | 嫁に行く 娘に親から 桐タンス |

わ | 和装の美 今に伝える ひな人形 |

【関連所蔵資料】

| 請求記号 | 書名 | 著者 | 出版者 | 出版年 | |

| お | S585/オカ | 小川和紙(細川紙) | 埼玉県産業労働部観光課 | 埼玉県産業労働部観光課 | 2012 |

| ち | S774/オカ | 小鹿野歌舞伎写録 | 小鹿野歌舞伎後援会編 山 口清文写真 |

小鹿野歌舞伎後援会 | 2010 |

| に | S759/コシ | 越谷だるま 江戸時代より伝承される手工芸品 | 越谷市だるま組合 | 越谷市だるま組合 | 〔198-〕 |

| へ | S798/ヘコ | ベーゴマ物語 | 畦上百合子著 | 畦上百合子 | 2006 |

| よ | S583/カス | 春日部桐箪笥 | 埼玉県産業労働部観光課 | 埼玉県産業労働部観光課 | 2012 |

| わ | S759/ヒヤ | 百年誌岩槻の人形 | 『百年誌岩槻の人形』編纂 委員会編集 |

さきたま出版会 | 2017 |

【古写真】

| 小鹿野歌舞伎(小鹿野町) |

|

| 明治43年3月秩父座建築風景(埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真1446) |

| 小鹿野歌舞伎の創始はおよそ200年前、初代坂東彦五郎が江戸歌舞伎をこの地に伝えたのが始まりとされています。昭和48年に小鹿野歌舞伎保存会が結成されました。昭和50年には県指定無形文化財、昭和52年に県無形民俗文化財の指定を受けています。 |

【関連外部サイトへのリンク】

- 埼玉の風土が生んだ伝統的手工芸品(ちょこたび埼玉) 一般社団法人埼玉県物産観光協会

埼玉の自然

埼玉県を代表する魅力の一つが豊かな自然です。利根川・荒川の二大河川や秩父山地などの雄大な自然から身近な花々まで、四季折々の表情を楽しむことができます

【関連かるた】

|

あ |

朝露に ぬれて輝く 古代蓮 |

き |

巾着田 真っ赤に染める 彼岸花 |

し | 初夏つつじ 秋は紅葉の 両神山 |

| と | 遠い旅 道筋語る 利根の水 |

ね | 眠りから さめたオニバス 北川辺 |

ふ | ふるさとの 桜の名所 権現堂 |

|

ろ |

ローム層 赤土吹き上げ 風に舞う |

【関連所蔵資料】

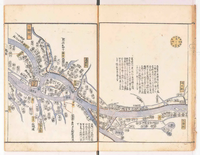

『利根川図志』 赤松宗旦 /著, 山田屋佐助 1855(安政2)

赤松宗旦(あかまつ・そうたん)は、布川村(現茨城県利根町布川)の出身の医家です。

『利根川図志』は、赤堀川と権現堂川の分岐点から河口にいたる利根川中・上流地方の社寺名所旧跡を書いたもので豊富な挿絵もはいっています。

昭和13年(1938)には柳田国男校訂の岩波文庫版が出版されており、民俗学的にも示唆に富む文献です。

(画像をクリックすると『利根川図志 第1巻』のビューアが開きます)

| 請求記号 | 書名 | 著者 | 出版者 | 出版年 | |

| あ | S748/コタ | 古代蓮 咲き誇る古代の華 第1集 | 前野勝美撮影・編集 | 幹書房 | 2007 |

| き | S292.91/キン | 巾着田 日本一の曼珠沙華群生地 | 日高市,日高市観光協会 | 日高市 | 〔20--〕 |

| し | S294.9/ミ | 両神 | 三宅修写真・文,川添修司 スケッチ,渡辺千昭写真, 両神村観光協会 |

両神村 | 1994 |

| ね | S296.2/カソ | かぞYou(悠)遊 加須市観光ガイドブック ちょっと日帰り |

加須市商業観光課編 加須市観光協会編 |

加須市 | 2015 |

| ふ | S279.2/コン | 権現堂堤の歴史 幸手市郷土資料館開設記念特別展 |

幸手市郷土資料館 | 幸手市郷土資料館 | 2018 |

| ろ | S455/サイ | 埼玉・大地のふしぎ オールカラーガイドブック | 埼玉県立自然史博物館編 | 埼玉新聞社 | 2004 |

【古写真】

| 権現堂桜堤(幸手市) |

|

| 大正元年ごろの権現堂堤(埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真193) |

| 権現堂桜堤は、大正9年に権現堂川の堤に約3000本の桜の木が植えられたのが起源です。戦後の燃料不足の為に桜は伐採されましたが、その後新たに植樹され現在に至っています。 |

【関連外部サイトへのリンク】

- 古代蓮の里 公益財団法人 行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

- 500万本の曼珠沙華群生地・巾着田 日高市

- 両神山 小鹿野町観光協会

- オニバス自生地のご紹介 加須市

- 歴史と観光「権現堂堤」 幸手市観光協会

埼玉の新名所

1989年1月8日、63年間続いた昭和の時代が終わりを告げ、平成の時代が幕を開けました。急速に移り変わる社会の中で埼玉県内にも新しい名所が次々と誕生し、2002年には新たな郷土かるたである『彩の国21世紀郷土かるた』が発行されました。

【関連かるた】

|

ほ |

ホイッスル ひびけ心の スタジアム |

も |

森の中 トトロをさがす 大冒険 |

ゆ | 夢の森 笑顔あふれる ミューズパーク |

| る | ループ橋 雁坂越えて 桃の里 |

ん | シンボルは さいたまアリーナ 新都心 |

【関連所蔵資料】

| 請求記号 | 書名 | 著者 | 出版者 | 出版年 | |

| ほ | S783.4/サイ | 埼玉スタジアム2002のできるまで | 嶋田和則著 | さきたま出版会 | 2002 |

| も | S292/サヤ | 狭山丘陵見て歩き トトロのふるさと 詳細マップ付き・散策コースガイド15選 |

トトロのふるさと財団編 | 幹書房 | 2010 |

| ゆ | S760/チ | 音楽堂野外ステージ | 秩父ミューズパーク音楽堂 埼玉県秩父公園建設事務所 |

秩父ミューズパーク音楽堂 | 1992 |

| る | S748/ハシ | 橋のある風景 写真集 2 | 秩父写友会 | 秩父写友会 | 2010 |

| ん | S317.9/サイ | さいたま新都心 新たなる都市・誕生の記録 写真集 |

荒井志朗著 | さきたま出版会 | 2002 |

【古写真】

| さいたま新都心(さいたま市) | |

|

|

| 大宮操車場(撮影年不明 埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真3542) | さいたま新都心(埼玉県立浦和図書館 平成24年7月撮影) |

| さいたま新都心は、業務核都市に旧大宮・浦和地区が指定されたことにより国鉄大宮操車場跡地を中心に再開発され、平成12年4月1日に さいたま新都心駅が開業し、5月5日には「街開き」が行われました。 | |

おわりに

『彩の国21世紀郷土かるた』に読まれた埼玉を代表する46の名物をご紹介いたしました。埼玉の魅力を少しでもお届けできたでしょうか。一刻も早くこの事態が終息し、再び図書館でみなさまにお会いできることを心待ちにしております。

※本ページは、令和2年2月29日~5月21日を会期として館内において開催予定であった資料展「いろはで発見!郷土かるたに見る埼玉名物」(新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発出のため中止)の雰囲気を少しでもお楽しみいただけるよう古写真等を追加し公開したものです。