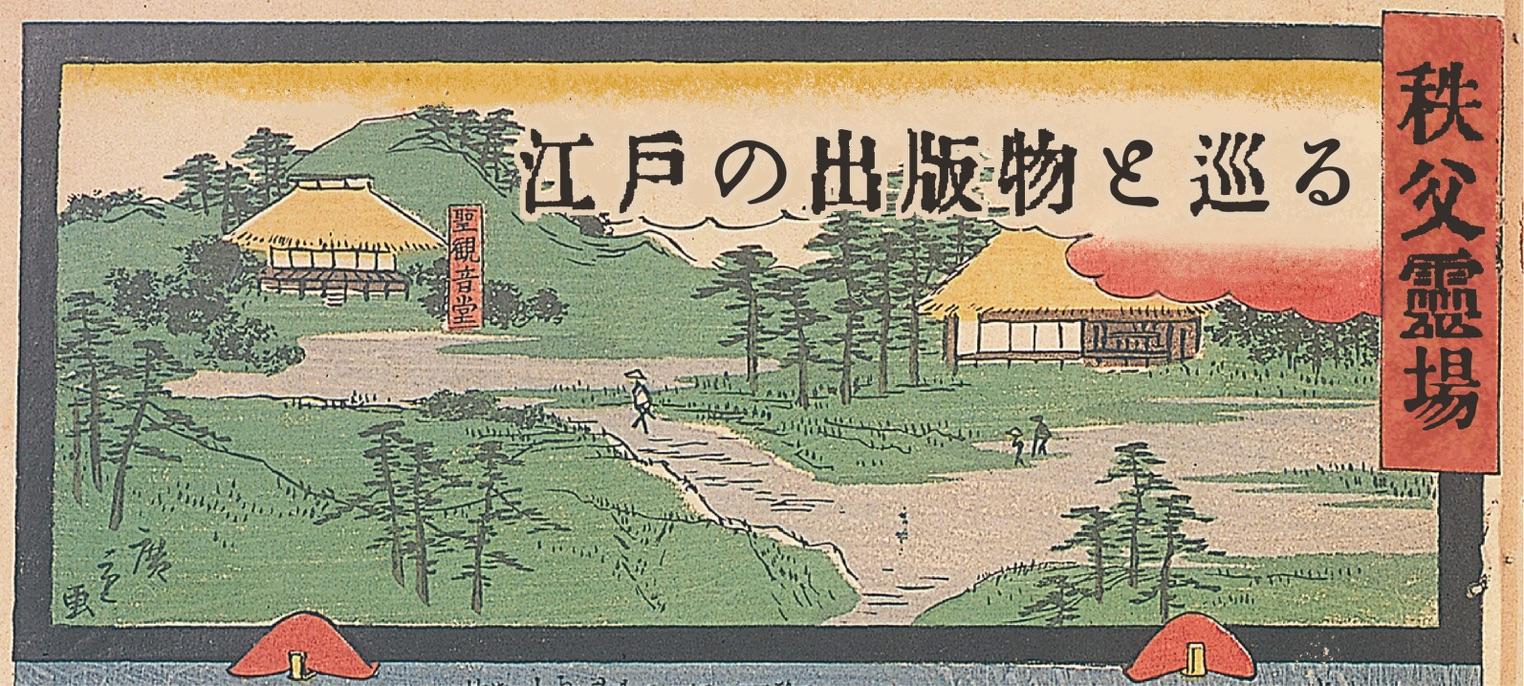

【Web資料展】「江戸の出版物と巡る秩父霊場」(令和4年度)

はじめに

江戸時代、信仰や観光を目的とした札所巡りはたいへんな人気がありました。とりわけ賑わいを見せたのが秩父の霊場(札所)巡りです。

西国・坂東と並び3大観音霊場として有名な秩父霊場。西国や坂東と比べて、江戸からの距離が近いことと、江戸からの道中に関所もなく34ヵ所の霊場もコンパクトにまとまっていることから、江戸の庶民に親しまれました。

江戸の信者が増えると、人気をさらに後押しするように案内書や絵図などが多く出版されました。

本資料展では、当館所蔵の秩父巡礼に関する江戸時代の出版物をご紹介します。

遠いようで近い、江戸時代の秩父霊場。当館所蔵資料と一緒に巡ってみませんか。

※本資料展では、資料名や引用等で「順礼」とされている場合を除いて「巡礼」という表記を用います。(『巡礼・遍路がわかる事典 読む・知る・愉しむ』p12-13)

なお、埼玉資料室では関連ミニ展示を開催しております。そちらも併せてお楽しみください。

インデックス(リンクをクリックすると該当記事にジャンプします)

埼玉県立図書館のデジタル化資料の二次利用はこちらをご確認ください。

展示紹介

秩父札所巡り(巡礼)とは

秩父札所巡り(巡礼)とは

札所巡りとは、その名のとおり札所(霊場)を巡る、聖なる旅です。

秩父34ヵ所霊場は西国33ヵ所・坂東33ヵ所と合わせて日本百番観音に数えられます。

始まりは15世紀といわれていますが、庶民にとって旅が身近になった江戸時代に繁栄しました。紆余曲折ありながらもその人気は現在に引き継がれ、信仰目的だけでなく健康づくりや自然を満喫するといった目的でも関心を集めています。

東京や江戸から近いことに加え、札所は秩父郡内にまとまっているため比較的巡りやすいというところも人気の秘訣です。

ただし、各霊場が狭い範囲にまとまっているといっても、1番から34番までを順番通りに辿ると5~7日かかる、100kmもの道のりです。ちなみに江戸から秩父札所を巡る場合、10日ほどを要したといいます。

(参考文献 『秩父札所 観音霊場への誘い』p90)

|

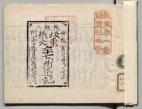

『秩父三十四ケ〔所〕納経帳』〔出版者不明〕/〔18--〕納経帳とは、いわゆる御朱印帳のことです。観音経や般若心経を写経して寺に納めることを納経といい、御朱印はその証として寺から与えられるものでした。 現在では、略式として納経料を納めることで御朱印をいただくことができます。 朱印帳(納経帳)には、右上に札所番号を記した札所印、中央に札所本尊の梵字などを刻んだ本尊印、左下に札所名の寺院印の三印が捺印され、本尊名や礼拝日などが墨書されています。 この納経帳では6番や9番が抜けています。札所は順番通りに巡る必要はありませんが、当時の持ち主や旅について想像が掻き立てられますね。 (参考文献 『秩父札所 観音霊場への誘い』p79、『埼玉の札所めぐり 歴史をあるく 特別展図録』p16) |

|

〈コラム1 午歳総開帳〉 秩父札所は御開帳で江戸の人々の心をつかみました。 当時は江戸に出向いて行う「江戸総出開帳」と秩父現地における「午歳総開帳」がありました。 秩父札所は現在でも午年ごとに全札所が申し合わせて開扉する午歳総開帳を行っています。 普段は直接見ることのできない本尊を拝める貴重な機会とあって、この年は特別な賑わいを見せます。 御開帳...普段は閉扉されている秘仏や霊宝を何年かの法要に開扉して戸帳を開け参詣者に結縁せしめること (参考文献 『秩父三十四札所考』p352-355、『秩父札所 観音霊場への誘い』p91、『秩父札所の今昔』p213) |

江戸の出版物からみる秩父霊場

江戸の出版物からみる秩父霊場

(1) 秩父霊場の始まり

秩父霊場の開創は古い昔のことで、正確なことは定かではありませんが、『武州秩父郡御札所之縁起』『秩父三十四箇所順礼観音縁起』など、多くの縁起で神仏を含む「十三権者」と呼ばれる人々によって始められたとされています。

十三権者とは閻魔大王・倶生神・花山法皇・医王上人・性空上人・白河法皇・徳道上人・良忠僧都・通観法印・善光寺如来・妙見大菩薩・蔵王権現・熊野権現のことをいい、札所13番慈眼寺には、秩父観音霊場の開創者とされている十三権者の像が建立されています。

(参考文献 『巡礼・遍路がわかる事典 読む・知る・愉しむ』p152、『秩父札所の今昔』p12-22、『秩父三十四札所考』p31-77)

秩父札所の開創について語られている資料を一部ご紹介します。

|

『秩父順礼之縁記』〔竜雲軒〕/1714(正徳4)性空上人をはじめ、恵心僧都・白河法皇・花山法皇・医王上人・良忠僧都の6人の開基とする物語で、正徳4(1714)年に編述されたことから「正徳縁起」とも呼ばれます。 普通の案内書とは趣を異にし、秩父札所巡礼の創始縁起を物語風に書き綴ったもので、御詠歌だけは末尾に書き添え、御開帳をあて込んで、巡礼の縁起を通俗的に且つ有難く読ませようとしたものです。 一部省略・意訳を含む現代語訳版『秩父順禮之縁記 総集編』が当館に所蔵されています。 (参考文献 『秩父三十四札所考』p37-39、p358、『秩父札所 観音霊場への誘い』p92) |

|

『秩父三十四所観音霊場円通伝』円宗選/1744(延享1)作者の建部綾足が秩父を巡り、秩父観音霊場三十四札所全ての本尊・縁起・霊験及び旧跡等を記録したものです。 「本書の記す行基、空海らを中心とした縁起は、無論伝説の域を出ないだろうが、少なくとも本書成立当時の信仰の状況をうかがわせるものではある。三十四所の縁起・霊験を網羅していることは、資料的価値も高い」と評価されています。 『埼玉叢書 第3巻』や『建部綾足全集 第6巻』に翻刻が収められており、その原本は秩父市立図書館が所蔵しています。 (参考文献 『建部綾足全集 第6巻』p362-365) |

|

『縁起入坂東秩父六十七ヶ所道記』〔出版者不明〕/〔195-〕元禄14年(1701)5月坂東第1番鎌倉杉本寺蔵本として上梓された『坂東三十三所道記』と、そのシリーズとして宝永5年(1708)に開板された『秩父三十四所道記』とを合本して新たに発売された木版和綴の順礼必携的な小型本です。縁起として十三権者の物語を紹介しています。 (参考文献 『秩父三十四札所考』p36-37) |

|

〈コラム2 御詠歌〉 鶴岡節雄氏によると「巡礼にとって霊験記や御詠歌は不可欠のものであり、とくに御詠歌は、その精髄と考えられ」ているといいます。 御詠歌というのは仏徳や霊場の讃歌を詠唱すること、そしてその歌を指します。 一般的に御詠歌の内容は、札所本尊の霊験を謳ったものや巡礼の感動や功徳、願意を詠んだもの、仏典の教理や寺社の縁起を説くものです。 歌は札所ごとにあり、たとえば第23番松風山音楽寺はこのように詠われています。 「音楽のみ声なりけり小鹿坂の 調べにかよう 峰の松風」 これは「風声水音、すべてこれ一体の観音であるから、当山の峰の松風、すなわち西方の菩薩の音楽と感じるがよいということでありましょう」という意味だそうです。 御詠歌を知っていると、各札所をより有難く感じることができますね。 (参考文献 『十返舎十九の坂東秩父埼玉道中記』p90、『巡礼・遍路がわかる事典 読む・知る・愉しむ』p48-49、『秩父三十四所観音巡礼 法話と札所案内』p111) |

(2) 各霊場の謂れ-観音霊験記

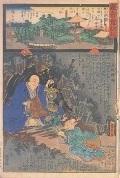

秩父札所には、ほとんどの寺に『観音霊験記』をもとにした額が飾られています。

『観音霊験記』は西国・坂東・秩父の百観音霊場を扱った浮世絵の揃物です。江戸時代には霊場巡りのガイドブックとして人気を博しました。

|

『観音霊験記』 万亭応賀〔著〕 /〔山田屋庄次郎〕/〔18--〕基本的な形として、下部には奉納額の体裁の中に札所の伽藍風景の概略、下部には札所にまつわる逸話が描かれており、風景画は二代歌川広重(1826~65)、逸話部分は三代歌川豊国(初代国貞)(1786~1864)の二人の浮世絵師が分担しています。 画面に記された文は、文人の万亭応賀(本名は服部孝三郎)(1819~90)によって編まれたものであり、札所にまつわる逸話のほか、御詠歌、応賀が奉納したと思われる自作の和歌も書かれています。 『空からの巡礼 秩父三十四ヵ所』には、この資料の翻刻やそれを基にした縁起が載っています。 (参考文献 『埼玉の札所めぐり 歴史をあるく 特別展図録』p5) |

|

〈コラム3 秩父札所はなぜ34?〉 当初は秩父札所も西国や坂東同様33ヶ所でした。このことは、秩父巡礼最古の史料である32番法性寺蔵の「秩父観音巡礼札所番付」(長享番付)の一覧に33の札所が挙げられていることからわかります。 その時期の番付は現在とは異なり、定林寺(現17番)を1番としていました。16世紀後半になると、西国や坂東と併せて巡礼されるようになり、やがて1寺(現2番札所の真福寺)が加えられ34ヶ所となり、さらに江戸からの交通の便を考えて現在の番付となったといいます。秩父が34になった理由は、99より100のほうがきりがよかったことや西国・坂東と比べて歴史が浅く1ヶ寺増やすことが可能であったことなどが考えられています。 (参考文献 『埼玉の札所めぐり 歴史をあるく 特別展図録』p24) |

江戸の出版物からみる秩父巡礼道中

江戸の出版物からみる秩父巡礼道中

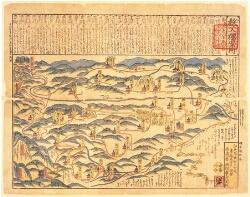

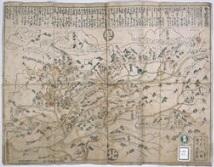

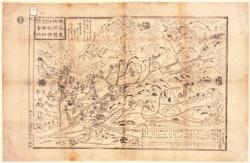

(1)絵図

江戸時代には札所の位置や順路が書かれた絵図が多くつくられました。

『みて学ぶ埼玉の歴史』では、案内絵図のひとつ「ちちぶ三十四所順礼独案内絵図」(県立文書館蔵)について、折り目や色移りの様子から、使用頻度の高さや畳んだ状態で懐に入れている時間が長かったことなどを考察しています。

当館デジタルライブラリーで公開している案内絵図にも、携帯しやすい大きさに畳まれた跡があります。これらを懐に入れて札所を巡る、当時の旅行者の姿が思い浮かびませんか。

|

|

|

|

〈コラム4 江戸時代の巡礼の心配ごと〉 今よりも不便なことが多かった江戸時代。霊場巡りの最中に困りごとは尽きなかったでしょうが、当時の巡礼者たちは特に宿のことが心配だったようです。 次項で紹介する巡礼の手引書・道中記には、心得や作法については書かれていても、宿の紹介はありません。そして、巡礼は難行苦行をすることであるため、一般の宿に泊まるわけにはいきませんでした。そのため普段は寝具などの設備が整っていない木賃宿を利用しました。しかし、そのような宿がないときは札所寺院の籠り堂、それもないときには堂や宮の縁の下や村の共同墓地にある輿堂などに宿泊したといいます。 (参考文献 『埼玉の札所めぐり 歴史をあるく 特別展図録』p17 ) |

(2)道中記

旅の道すがら役に立つ「道中記」も多数出版されました。

札所に関わる道中記には、巡礼の由来を巻頭に、巡礼の十徳、各札所の縁起・本尊・堂舎・御詠歌、札所ごとの道のり・札打ちの方法、道中の心得などが載っています。

(参考文献 『埼玉の札所めぐり 歴史をあるく 特別展図録』p35)

|

『絵入秩父順礼独案内記 全 霊場三十四箇所』円宗著/明泉堂/1745(延享2) 御詠歌・本尊の像容及び造顕者・別当寺は巻末にまとめられ、江戸から秩父までの道筋・札所から次の札所への距離及び途中の道路状況・各所旧蹟等が本文に詳記されています。 『秩父縁起霊験円通伝』の附録的な性格を有するもので、懐中本1冊にまとめられています。内容も各札所への道順を丹念に記した順礼必携の小冊子といった趣きです。巡礼者の便宜を第一としており、道中が丁寧に記してあります。 『建部綾足全集 第6巻』に翻刻が載っています。 (参考文献 『秩父三十四札所考』p358、『建部綾足全集 第6巻』p366-370) |

巡礼の様子を垣間見ることができる、旅の記録や秩父巡礼を題材とした読み物も出版されています。

|

『秩父順拝記(秩父順拝図会)』竹村立義〔写〕/竹村立義〔写〕/1823(文政6)跋江戸の文人・竹村立義による秩父巡拝の記録で、当時の忍藩秩父領における庶民生活がよく描写されている資料です。 作者の立義は旅に秩父通史、武蔵鑑、武蔵演露、武蔵野話、武蔵国総図などを持ち、全巻にわたって前述の諸書を数多く引用しています。『円通伝』は旅の出発前に手に入らなかったそうですが、執筆にあたって入手・引用したといいます。巡礼に対する熱心な姿勢がうかがえますね。 (参考文献 『秩父札所の今昔』p104-118) |

|

十返舎一九の秩父順礼-『諸国道中金草蛙』より戯作者・十返舎一九が活躍した江戸時代末期にも、秩父巡礼は変わらず盛行でした。 その評判からか、一九はその著作『諸国道中金草蛙』第11巻に秩父を取り上げています。これは『東海道中膝栗毛』と同様に巡礼旅を滑稽に記したものです。 信仰心の篤い人々だけでなく、娯楽を好む層にも秩父霊場が親しまれていたことがわかります。 『十返舎一九の坂東秩父埼玉道中記 ( 新版絵草紙シリーズ 7 )』鶴岡節雄校注/千秋社/1983 (参考文献 『札所三十四所考』p359、『埼玉の札所めぐり 歴史をあるく 特別展図録』p18、p36) |

おわりに

現代でもたくさんのガイドブックが出版されている秩父霊場。

今回デジタル資料としてご紹介したものには、200年以上前に作られたものもあります。しかし、古いものとはいえ現代のものに負けず劣らず、秩父札所の魅力を多くの人々に伝えてきました。

いつでもどこからでも見られるというのが、デジタル資料の良いところです。スマートフォンなどを利用すれば、江戸の巡礼者のように当時の絵図を携えて札所を巡ることもできます。今回ご紹介した資料や秩父札所をご自身でも楽しんでいただけたら幸いです。

参考文献

『埼玉の札所めぐり 歴史をあるく 特別展図録』埼玉県立博物館/埼玉県立博物館/1997

『秩父札所 観音霊場への誘い 改訂版』清水史郎著/さきたま出版会/2000

『秩父三十四所観音巡礼 法話と札所案内』秩父札所連合会編/朱鷺書房/1988

『秩父札所の今昔』(秩父札所の今昔刊行会/秩父札所の今昔刊行会/1968

『秩父路の信仰と霊場 秩父札所記 改訂版』栗原仲道著/国書刊行会/1981

『建部綾足全集 第6巻』建部綾足全集著作刊行会編/国書刊行会/1987

『十返舎一九の坂東秩父埼玉道中記』鶴岡節雄校注/千秋社/1983

『空からの巡礼 秩父三十四ヵ所』朝日新聞社浦和支局編/さきたま出版会/1984