資料展示 -自慢したい風景-

埼玉県立浦和図書館(閉館)で実施した「自慢したい風景」の展示をご紹介します。

(2012年度に開催)

風景30か所の選定は、平成12年に埼玉新聞社より刊行された「埼玉ふるさと自慢100選-県民投票で選ばれた21世紀に残したい埼玉県の風景-」で上位になった風景を中心に、当館所蔵古写真の中から紹介できる風景を選びました。

また、この展示に合わせ、30か所の中から「自慢したい風景」の投票を来館者からだけでなくFacebookも活用して行い、後日その中のベスト10を発表しました。

埼玉県・さいたま市共同企画資料展-自慢したい風景- ベスト10

資料展示「埼玉県・さいたま市共同企画資料展-自慢したい風景-展示資料リスト」

埼玉県・さいたま市共同企画資料展-自慢したい風景- 風景一覧

掲載画像の無断転載はお断りします。ご利用を希望される場合は、埼玉県立熊谷図書館 地域・行政資料担当へお問い合わせ下さい。

埼玉県立熊谷図書館 TEL:048-523-6291(代表)

(1) 名所・史跡の風景

| 4. 権現堂桜堤(幸手市) | |||

|

|

||

| 大正元年ごろの権現堂堤 (埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真193) |

権現堂桜堤 (写真提供:埼玉県観光課) |

||

| 権現堂桜堤は、大正9年に権現堂川の堤に約3000本の桜の木が植えられた のが起源です。戦後の燃料不足の為に桜は伐採されましたが、その後新た に植樹され現在に至っています。 |

|||

| 5. さきたま古墳群 (行田市) | |||

|

|

||

| 昭和9年ごろの北埼玉古墳群(埼玉県 立熊谷図書館所蔵古写真129) |

丸墓山(写真提供:埼玉県立さきたま 史跡の博物館) |

||

| さきたま古墳群は、「金錯銘鉄剣」が出土したことで全国に知られている「稲 荷山古墳」や、日本一の規模を誇る円墳「丸墓山古墳」など、9基の大型古 墳からなる古墳群です。 |

|||

| 6. 忍城 (行田市) | |||

|

|

||

| 大正元年ごろの忍城跡(埼玉県立 熊谷図書館所蔵古写真0124) |

忍城(写真提供:埼玉県観光課) | ||

| 東七名城のひとつでもある忍城は文明10年(1478)頃に築城され、上杉、北 条氏との戦いにも落城せず、石田三成の水攻めにも耐え、戦国の世を生き 抜いた名城です。現在の忍城御三階櫓は、明治6年に取り壊されたものを 再建したものです。 |

|||

| 7. 吉見百穴 (吉見町) | |

|

|

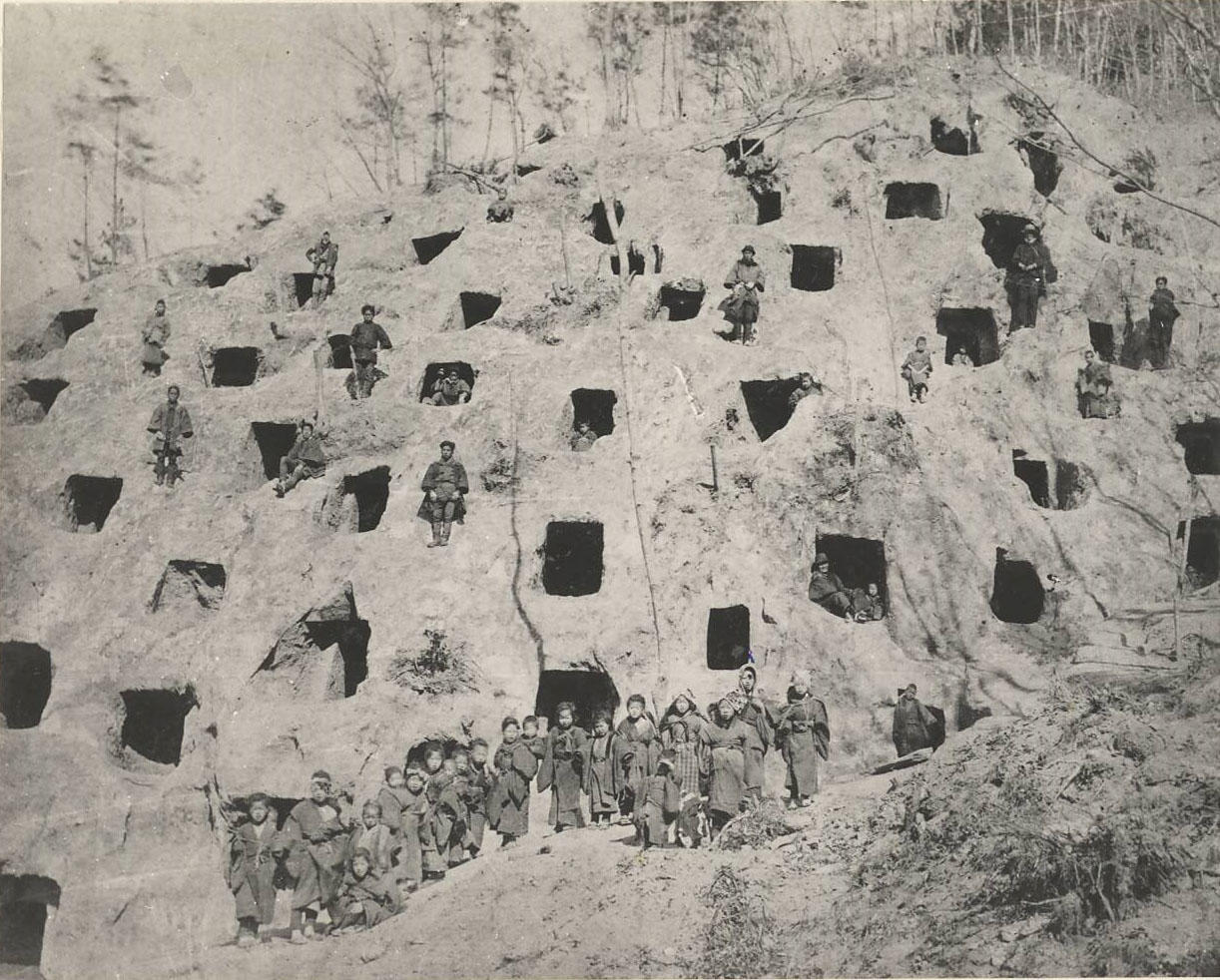

| 明治20年頃の吉見百穴(埼玉県立 熊谷図書館所蔵古写真459) |

吉見百穴(埼玉県立浦和図書館 平 成24年8月撮影) |

| 吉見百穴は、明治20年(1887)からの発掘調査で古墳時代末期の横穴古墳 群と判明し、大正12年に国の史跡に指定されています。現在確認できる横 穴の数は219基です。 |

|

| 8. 巾着田曼珠沙華 (日高市) | |

|

|

| 昭和35年頃の巾着田(「写真集明治 大正昭和 日高」より) |

巾着田の曼珠沙華(写真提供:埼玉 県観光課) |

| 巾着田の曼珠沙華は、全国的にも類をみない規模の群生地を成しています。 毎年秋の彼岸のころ、雑木林の中一面に約100万本の赤い花が咲き誇りま す。 |

|

| 9. 箭弓稲荷神社とぼたん園(東松山市) | |

|

|

| 大正6年頃の箭弓稲荷神社(埼玉県立 熊谷図書館所蔵古写真2455) |

東松山ぼたん園(写真提供:埼玉県 観光課) |

| 昭和49年当時、箭弓稲荷神社のぼたん園は関東一の規模を誇るといわれ、 市制二十周年を祝して、東松山市の「市の花」に指定されました。 |

|

| 10. 三富新田(所沢市) | |

|

|

| 三富開拓碑(埼玉県立熊谷図 書館所蔵古写真2134) |

三富新田 (写真提供:三好紘一氏 所沢市) |

| 三富新田は、元禄7~9(1694~1696)年に川越藩主柳沢吉保が行った新田開 拓により誕生したものです。今でも景観の保全が図られているため、整然とし た地割の風景を見ることができます。 |

|

| 12. 越生梅林(越生町) | |

|

|

| 明治41年梅林中の魁雪亭(埼玉県立 熊谷図書館所蔵古写真1257) |

越生梅林(写真提供:三好紘一氏 撮影地:越生町) |

| 関東三大梅林の一つ越生梅林は、樹齢600年の古木も含め約1,000本の 梅が植えられています。起源は、梅園神社(小杉天神社)の祭神である 菅原道真にちなんで、中世に梅を植えたことが始まりといわれています。 *菅原道真は梅を愛していたことで有名でした。 |

|

| 13. 深谷駅(深谷市) | |

|

|

| 錦絵「東京高崎汽車往返之図 深谷 駅の景」(埼玉県立熊谷図書館所蔵 古写真6366) |

深谷駅(写真提供:深谷市) |

| 深谷駅は明治16年10月21日、熊谷~本庄の運転開始と同時に開業。平成8 年東京駅をモデルにして「レンガのまち深谷」をPRするため改築しました。深 谷出身の渋沢栄一は、明治20年日本煉瓦製造会社を深谷に設立、生産され たレンガは東京駅にも使用されました。 |

|

| 14. ライン下りと岩畳(長瀞町) | |

|

|

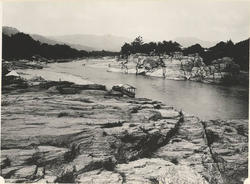

| 大正13年頃の長瀞(埼玉県立熊谷図 書館所蔵古写真137) |

長瀞ライン下り(写真提供:横田好夫氏 撮影地:長瀞町) |

| 長瀞観光といえば「ライン下り」。木造の和船に乗り、荒川の流れをくだって いきます。荒川の両岸には岩石が続く雄大な景色が広がり、なかでも国の 特別天然記念物に指定されている「岩畳」は、一枚の巨大な岩が隆起した ものです。 |

|

| 15. 三峯神社(秩父市) | |

|

|

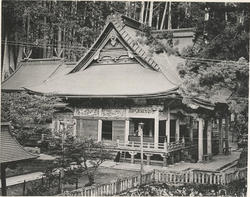

| 昭和9年頃の三峯神社(埼玉県立熊谷 図書館所蔵古写真91) |

三峯神社(埼玉県立浦和図書館 平 成24年8月撮影) |

| 三峯神社は、奥秩父の三峯山山頂にあり、日本武尊の創建と伝えられている 由緒ある神社です。境内には博物館もあり、山頂からは秩父盆地が広々と見 渡すことができます。 |

|

| 16. 秩父鉄道SL(秩父市) | |

|

|

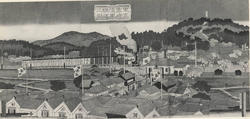

| 大正3年秩父町まで延長された秩父鉄 道(埼玉県立熊谷図書館所蔵古写真 4859) |

秩父鉄道SL(写真提供:柳本博史氏 撮影地:秩父市) |

| 秩父鉄道SLは、かつて東北地方などの旧国鉄(現在のJR)で活躍したSL です。昭和47年に現役を引退しましたが、 さいたま博覧会(昭和63年)にあ わせてSLが復活しました。 |

|

| 17. 羊山公園 芝桜(秩父市) | |

|

|

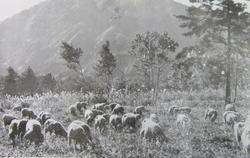

| 県立秩父緬羊種畜場放牧場(『柿原 万蔵翁伝』口絵より) |

羊山公園(写真提供:三好紘一氏 撮影地:秩父市) |

| 芝桜で有名な羊山公園。「羊山」の名は、戦前、県の緬羊種畜場があり、綿 羊を飼育していたことから一帯を羊山と呼ぶようになったと言われています。 また、羊山公園の当初の設計を行ったのは、「日本の公園の父」と呼ばれて いる本多静六です。 |

|

(2) 産業の風景

| 19. さいたま新都心(さいたま市) | |

|

|

| 大宮操車場(撮影年不明 埼玉県立 熊谷図書館所蔵古写真3542) |

さいたま新都心(埼玉県立 浦和図書館 平成24年7月 撮影) |

| さいたま新都心は、業務核都市に旧大宮・浦和地区が指定された ことにより国鉄大宮操車場跡地を中心に再開発され、平成12年4 月1日に さいたま新都心駅が開業し、5月5日には「街開き」が行わ れました。 |

|

| 20. 安行の植木(川口市) | |

|

|

| 大正元年頃の安行村苗木栽培(埼玉 県立熊谷図書館所蔵古写真152) |

JAあゆみの安行園芸センター (埼 玉県立浦和図書館 平成24年8月撮 影) |

| 安行の植木は、承応年間(1652~1654)安行村にいた吉田権之丞にはじま るといわれています。明治にはいると、安行の植木の名は全国的に広まる ようになりました。 |

|

| 21. 加須の鯉のぼり(加須市) | |

|

|

| 鯉のぼり製造風景(撮影年不明 埼玉 県立熊谷図書館所蔵古写真927) |

加須市ジャンボこいのぼり (写真提供:加須市商業観 光課) |

| 加須の鯉のぼりは、明治の初めに傘や提灯を作っていた職人が 、材料の和紙で作ったのが始まりといわれています。毎年5月3日 の市民平和祭では、全長100m、重さ350kgのジャンボこいのぼり が大空をはばたきます。 |

|

| 22. 入間の茶畑(入間市) | |

|

|

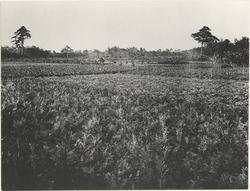

| 狭山茶摘み(撮影年不明 埼玉県立 熊谷図書館所蔵古写 真3195) |

八十八夜新茶祭り(写真提供:入間市 観光協会) |

| 「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」で知られる狭山茶。入間 はその生産量、栽培面積で県下一です。 |

|

(3) 伝統芸能・祭の風景

| 23. うちわ祭り(熊谷市) | |

|

|

| 昭和40年頃の熊谷うちわ祭り(埼玉県 立熊谷図書館所蔵古写真6124) |

熊谷うちわ祭(写真提供:三好紘一氏 撮影地:熊谷市) |

| 熊谷うちわ祭は、毎年7月20日~22日に熊谷市の八坂神社が行う「祇園祭」 です。うちわを見物客に配り、評判を呼んだことから、「うちわ祭」と呼ばれる ようになりました。 |

|

| 24. 提燈祭り(久喜市) | |

|

|

| 昭和28年の久喜の天王様 (写真提 供:埼玉県立文書館所蔵 埼玉新聞 社撮影戦後報道写真S280820 |

提燈祭り(写真提供:埼玉県観光課) |

| 久喜の提燈祭り「天王様」は、旧久喜町の鎮守である八雲神社の祭礼です。 200年以上の歴史を持ち、毎年7月12日と18日に行われます。両日とも、6台 の山車と1基のお神輿が出ます。 |

|

| 25. 大凧あげ祭り(春日部市) | |

|

|

| 大正4年頃の宝珠花大凧揚げ(埼玉県立熊谷図 書館所蔵古写真488) |

大凧あげ祭り(写真提供: 春日部市商工観光課) |

| 庄和(現春日部市)の大凧あげ祭りは、毎年5月3日と5日に西宝珠花地先江 戸川河川敷広場で行われます。江戸時代後期より伝わる伝統行事で「関東 の大凧揚げ習俗」として国選択無形民俗文化財に指定されています。 |

|

| 26. 流鏑馬(毛呂山町) | |

|

|

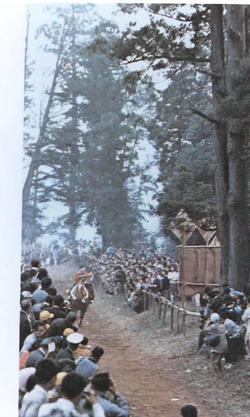

| 出雲伊波井神社流鏑馬 (撮影年不明 埼玉県立 熊谷図書館所蔵古写真10263) |

流鏑馬(写真提供:三好絋一氏 撮影地:毛呂山町) |

| 出雲伊波比神社の流鏑馬は、康平6年(1063)源頼義・義家親子が 奥州平定のため戦勝を祈願し、凱旋の際に再びこの地を訪れて流 鏑馬を奉納したのがはじまりといわれています。毎年、春と秋に流 鏑馬が奉納されています。 |

|

| 27. 脚折雨乞(鶴ヶ島市) | |

|

|

| 雷電池の雨乞 昭和22年(鶴ヶ島町 史 文化・地誌編 口絵より) |

脚折雨乞(写真提供:埼玉県観光課) |

| 脚折雨乞は、巨大な蛇体を作って練り歩き、雷電池へ導くことで降雨を祈願 する鶴ヶ島市脚折地区に伝わる雨乞い行事です。昭和39年を最後に一度 途絶えていましたが、昭和51年に復活し、現在は4年に一度行われていま す。 |

|

| 28. 川越まつり(川越市) | |

|

|

| 川越まつりの山車(写真提供: 埼玉県立文書館所蔵 埼玉新 聞社撮影戦後報道写真S3028 17) |

川越まつり (写真提供:埼玉県観光課) |

| 川越まつりは、毎年10月第3日曜日とその前日の土曜日に行われる川 越市の川越氷川神社の祭礼です。360年以上続いてきた祭事で、国の 重要無形民俗文化財に指定されています。 |

|

| 29. 秩父夜祭り(秩父市) | |

|

|

| 秩父夜祭り(撮影年不明 埼玉県立 熊谷図書館所蔵古写真3248) |

秩父夜祭り (写真提供:埼玉県観光課) |

| 秩父夜祭は、京都祇園祭、飛騨高山祭とならぶ日本三大曳山祭のひとつで、 毎年12月1日~6日に開催される秩父神社の祭礼です。日本を代表する夜祭 として、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 |

|

| 30. 小鹿野歌舞伎(小鹿野町) | |

|

|

| 明治43年3月秩父座建築風景(埼玉 県立熊谷図書館所蔵古写真1446) |

小鹿野歌舞伎 (写真提供:福島一生氏) |

| 小鹿野歌舞伎の創始はおよそ200年前、初代坂東彦五郎が江戸歌舞伎をこ の地に伝えたのが始まりとされています。昭和48年に小鹿野歌舞伎保存会が 結成されました。昭和50年には県指定無形文化財、昭和52年に県無形民俗 文化財の指定を受けています。 |

|

[ このページに関するお問い合わせ先 ]埼玉県立熊谷図書館 地域・行政資料担当 Tel:048-523-6291 Fax:048-523-6468 E-mail:lib-kyodo@pref.saitama.lg.jp