2022年7月

2022年7月27日

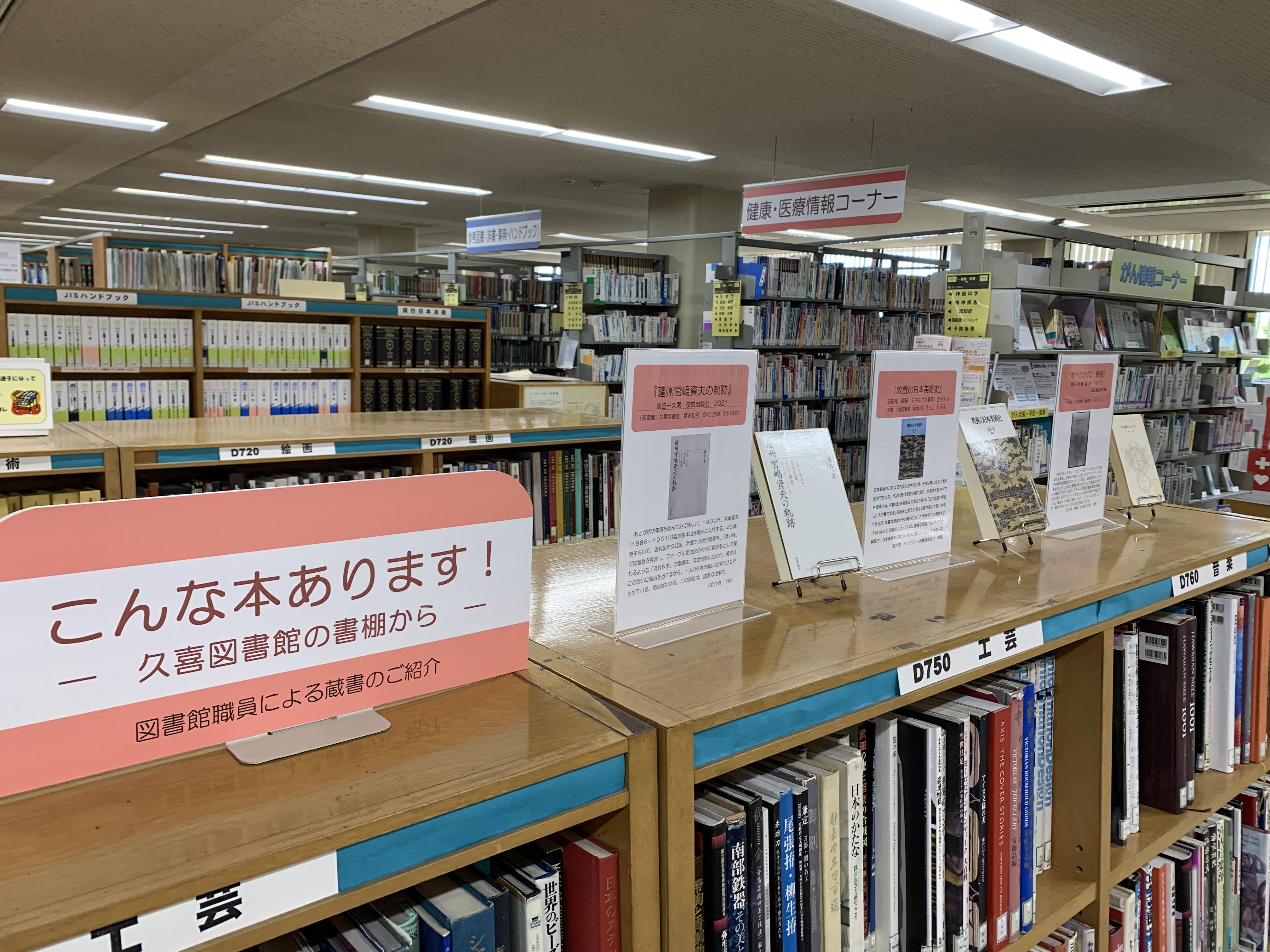

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

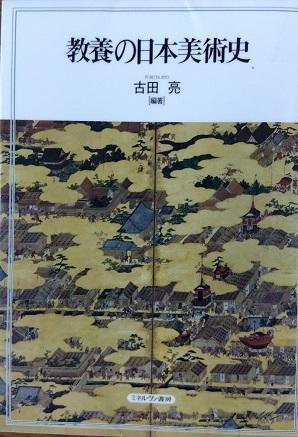

『教養の日本美術史』(古田亮編著 ミネルヴァ書房 2019)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:702.1/キョ>

日本美術のこれまでの歩みを考えた時、それは常に文化であり、政治であった。

作品は時代を映す鏡であり、作者は作品の中で生き続ける。本書は日本美術史の通史を時代ごとに詳細に解説した入門書である。美術史と言うと覚える事が多いと思いがちであるが、本書は読者がその関心に応じて各作品への興味を広げられるような構成となっている。

豊富な図鑑と分かりやすい解説で、日本美術史の魅力を存分に味わうことのできる一冊!

(紹介者: 尾崎)

■No.2■

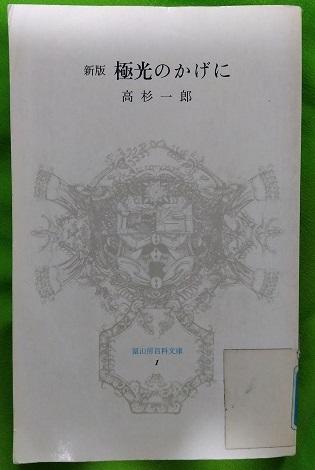

『極光のかげに(冨山房百科文庫1)話』(高杉一郎著 冨山房 1977)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:916/キ>

1945年8月9日、ソビエト(現ロシア)は日ソ不可侵条約を破棄し旧満州に侵攻した。その後、約57万5千人の日本兵等を強制的にシベリアに抑留し、鉄道建設などの労働を課した。

これは、極寒の地イルクーツク捕虜収容所での体験記である。当時のスターリン社会主義体制を背景に政治局員、将校やロシア人女性との交流を内面から描いている。

著者は4年後に復員したが、5万5千人が死亡した。戦争がもたらすものは何かを問いかける。

(紹介者:前野)

■No.3■

『蓬州宮嶋資夫の軌跡』( 黒古一夫著 佼成出版社 2021)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:910.268/ミヤ002>

あとがきや年譜を読んでみてほしい。1930年、宮嶋資夫(1886-1951)は臨済宗本山天龍寺に入門する。

45歳。妻子もいて、週刊誌や文芸誌、新聞で小説や随筆を、「赤い鳥」では童話を発表し、ファーブル昆虫記の刊行に翻訳者として関わるような「流行作家」の宮嶋は、なぜ出家したのか。

著者はこの問いに焦点を当てながら、1人の作家の戦いを浮かび上がらせている。読めばわかる。この評伝は、誠実な仕事だ。

(紹介者:YM)

それでは、次回もお楽しみに。

2022年7月5日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『明治生まれの日本語』(飛田良文 著 淡交社 2002)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:810.26/メイ>

言葉は時とともに移り変わる。本書では、現在使われている日本語の中から「東京」「ぽち」「家庭」など明治時代に造られた新語を取り上げ、その事情や背景を紹介している。

言葉の誕生は、物事のはじまりとつながっている。『太政官日誌』などの史料や当時の辞典を引用した解説により、事物起源を知る読み物としても楽しめる。

さて、「恋愛」の項にはなんとあるだろう。答えは本書の中に。

(紹介者: 関)

■No.2■

『日本の名随筆 別巻70 電話』(中野翆 編 作品社 1996)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:914.6/ニ>

最近、仕事以外であまり電話していないなあと思って、手に取ったのがこの1冊。

本書は、電話を切り口に集められた、35編の随筆集である。文筆家やイラストレーター、俳優に電話相談員など、様々な職業の方の電話との関わり方が短い文章で書かれており、テンポよく読み進めることができる。

編者が意図したわけではないのに、電話嫌いの心情をつづったエッセイが大半になってしまったというのが可哀想で面白い。

(紹介者:T)

■No.3■

『楽しい美術本ガイド』(美術手帖編集部 編 美術出版社 1994)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:703.1/タ>

「美術の好きな読書家のために」―表紙にはそう記されている。

当時、今よりもっと「美術の好きな読書家」であった私は、偶然この本と出会った。それからもうすぐ20年近く。今もこの本は、自宅の本棚にある。

大学教授や美術の専門家による「推し」の美術本紹介の部に加え、美術史の各時代やジャンルごとの基本図書など、情報量もたっぷり。すでに絶版の本もあるけれど、ぜひとも図書館を利用して沢山の美術本と出会っていただきたい。

(紹介者:吉田)

それでは、次回もお楽しみに。