2025年5月

2025年5月31日

資料展「高校生におすすめの外国語の本と多文化共生を知る本 ~みんなで読書を楽しもう~」開催中です。

こんにちは。

熊谷図書館の多文化サービス担当です。

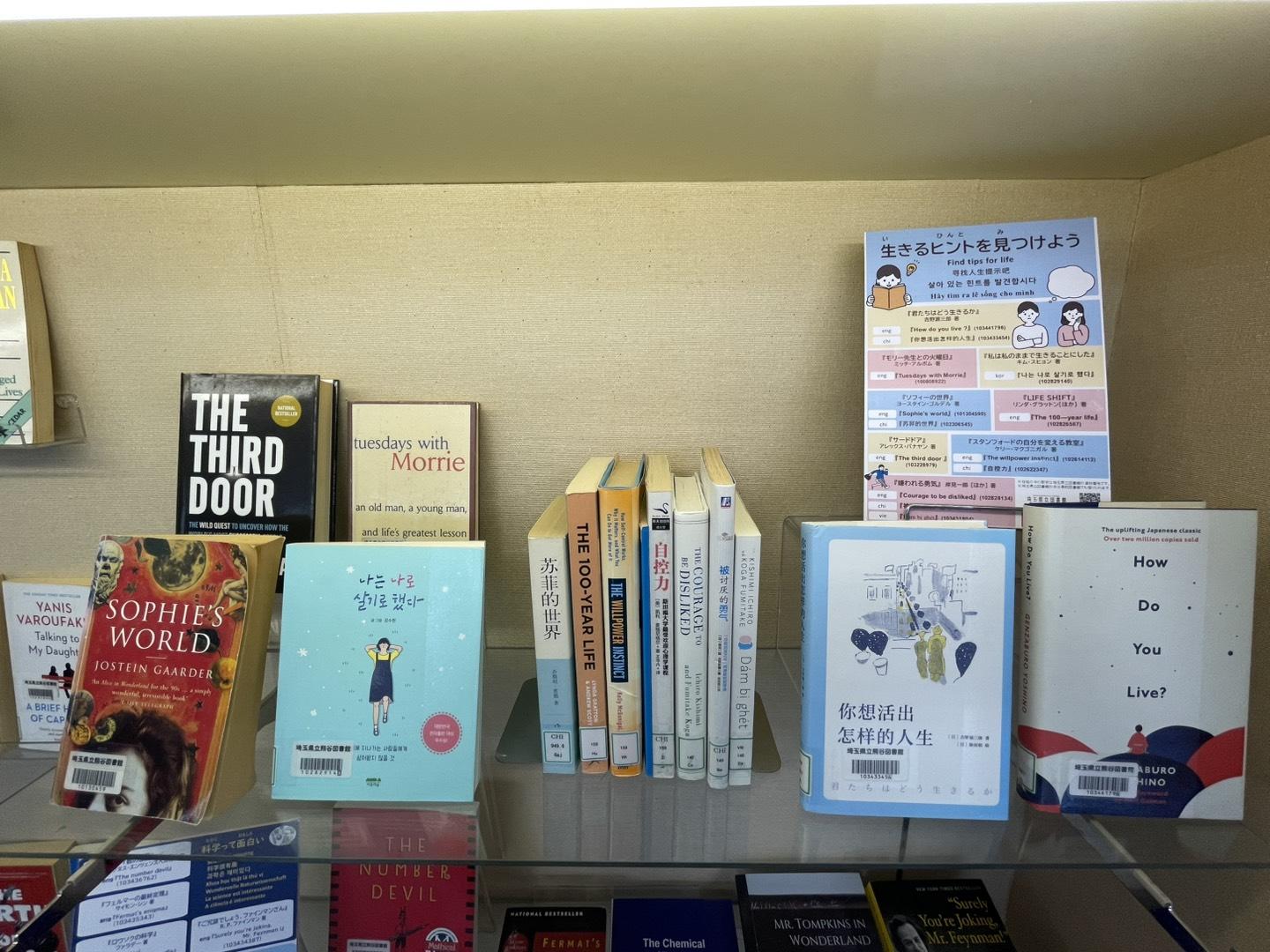

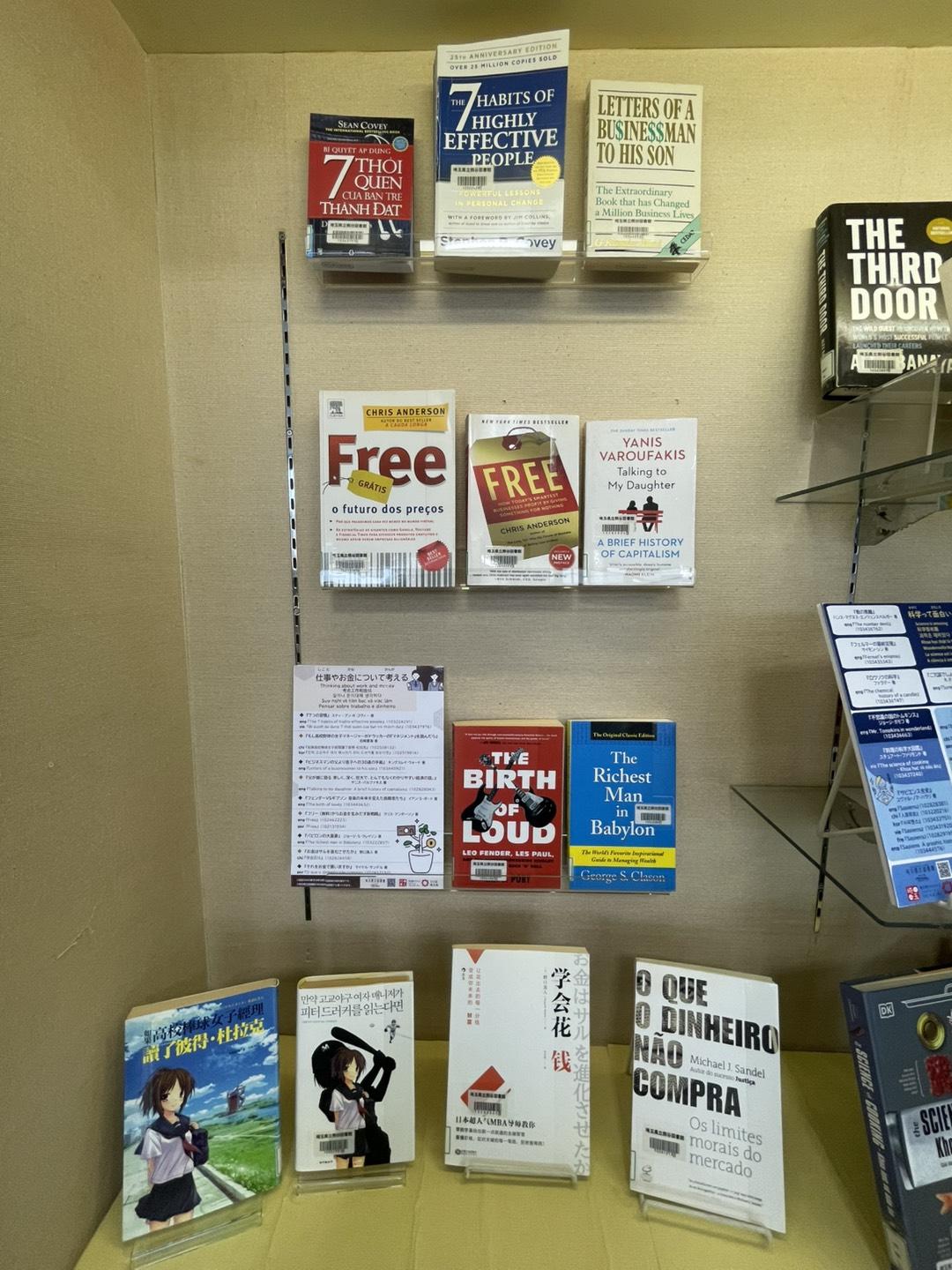

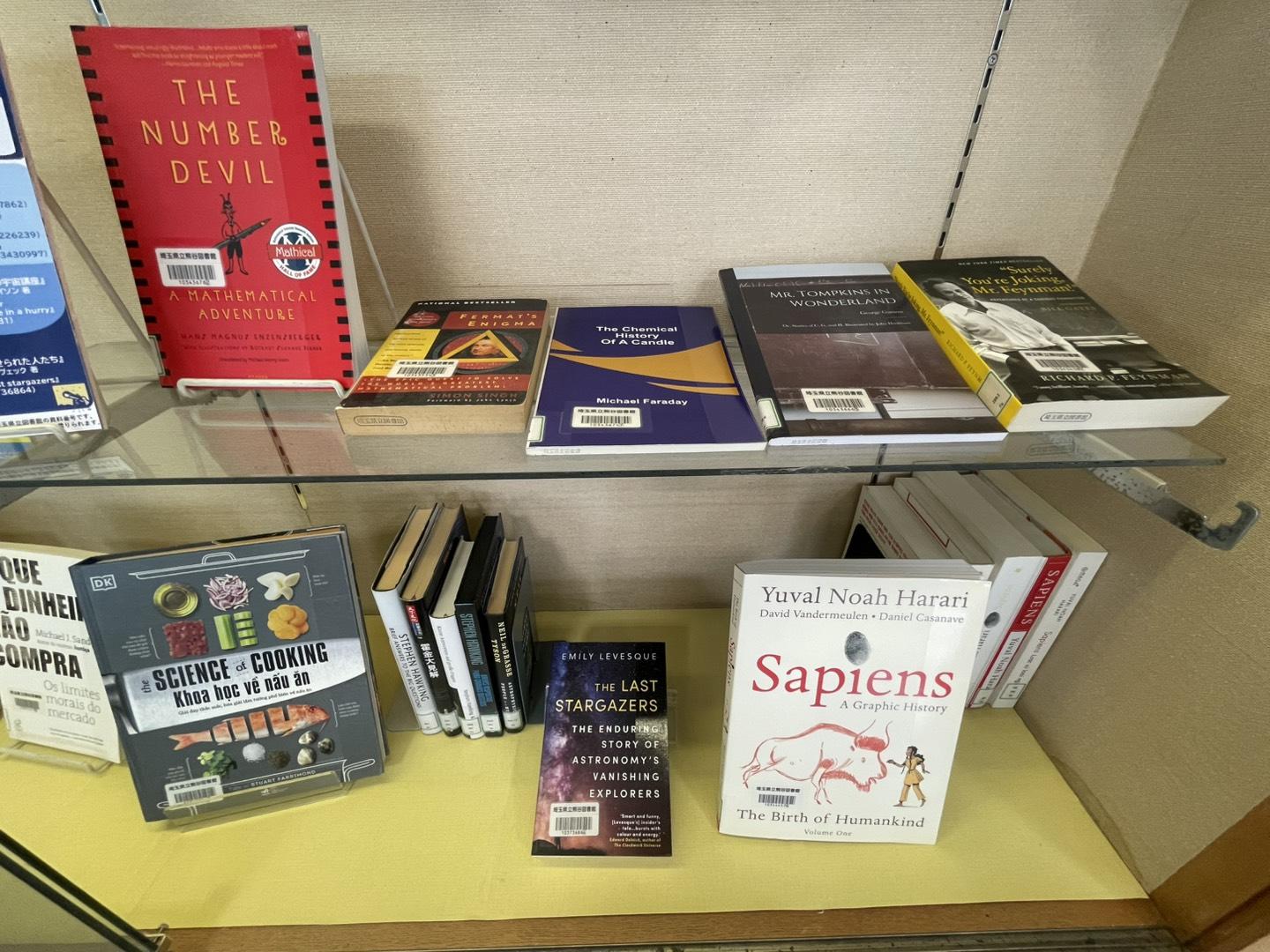

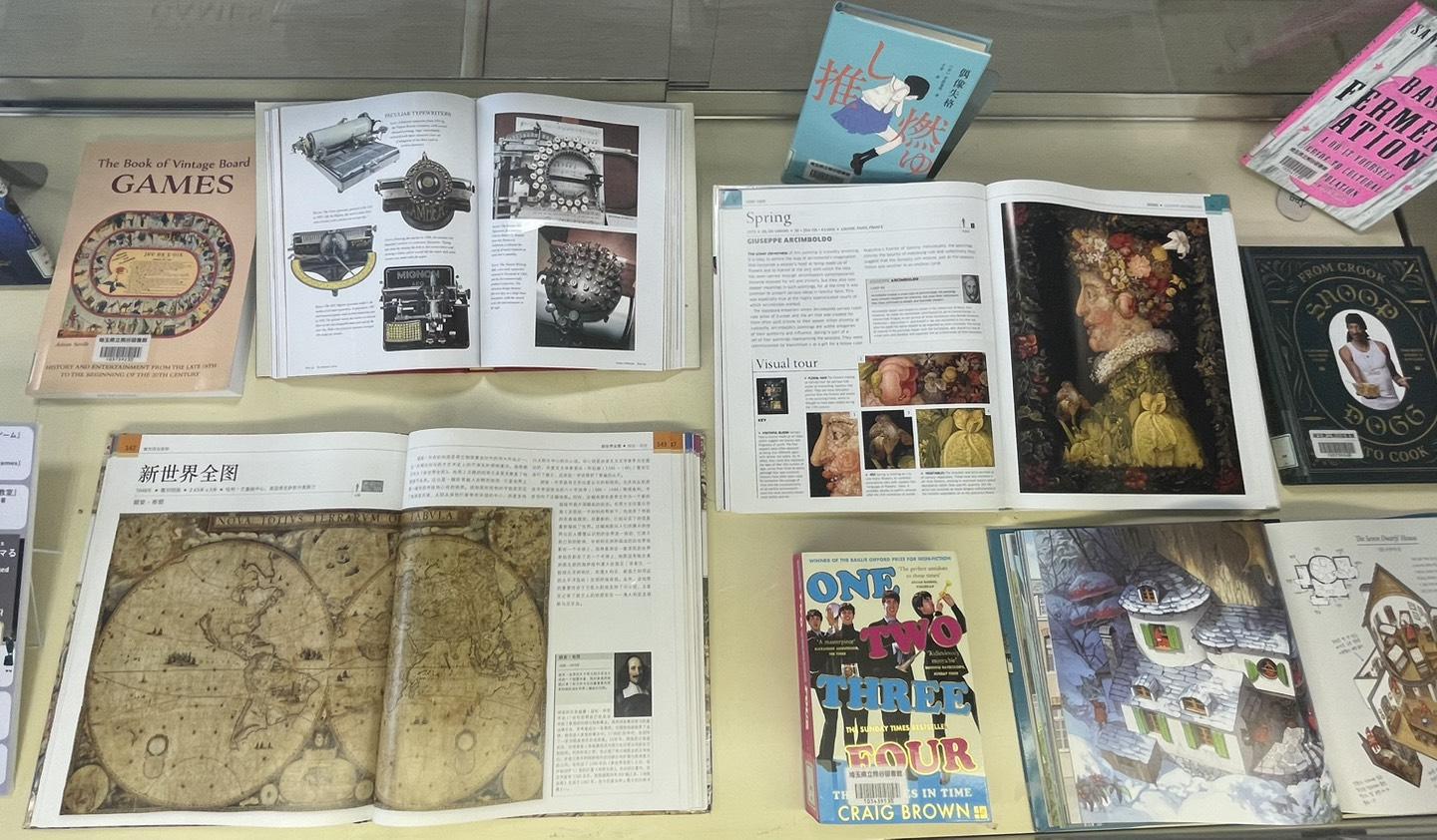

現在、熊谷図書館2階ロビーでは資料展「高校生におすすめの外国語の本と多文化共生を知る本 ~みんなで読書を楽しもう~」を開催中です。

埼玉県には現在、24万人以上の外国人が暮らしています。日本語を母語としないクラスメイトがいる、という高校生も少なくありません。異なる文化を理解し、互いに尊重しながら共に生きていく「多文化共生」を知ることが、今後ますます必要になっていきます。そして、読書は、母語に関わらず、同じ本を読んで一緒に楽しむことができる大切な手段です。

今回は、そんな現代を生きる高校生におすすめしたい外国語の本や多文化共生を学ぶことができる本を展示しています。

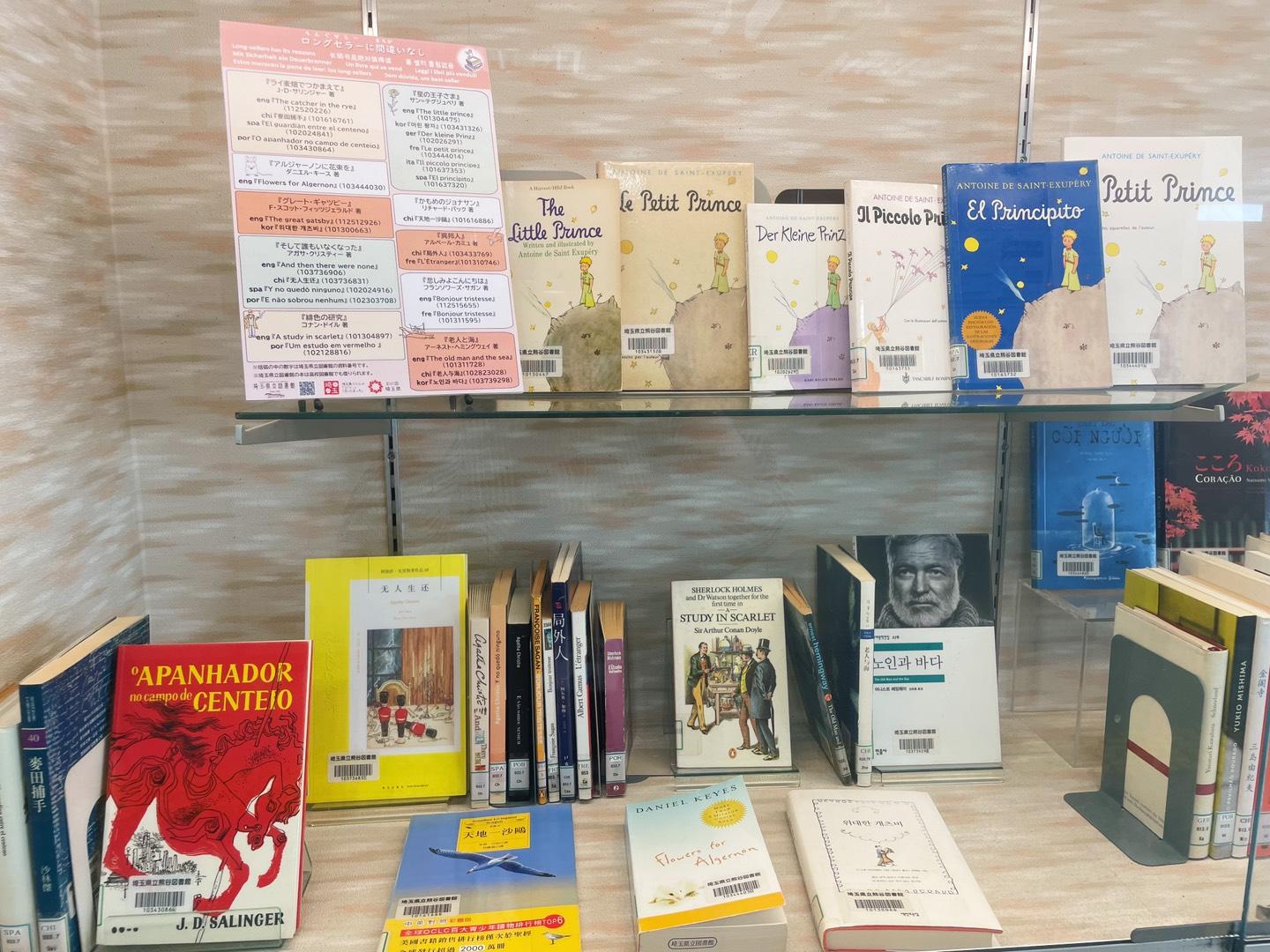

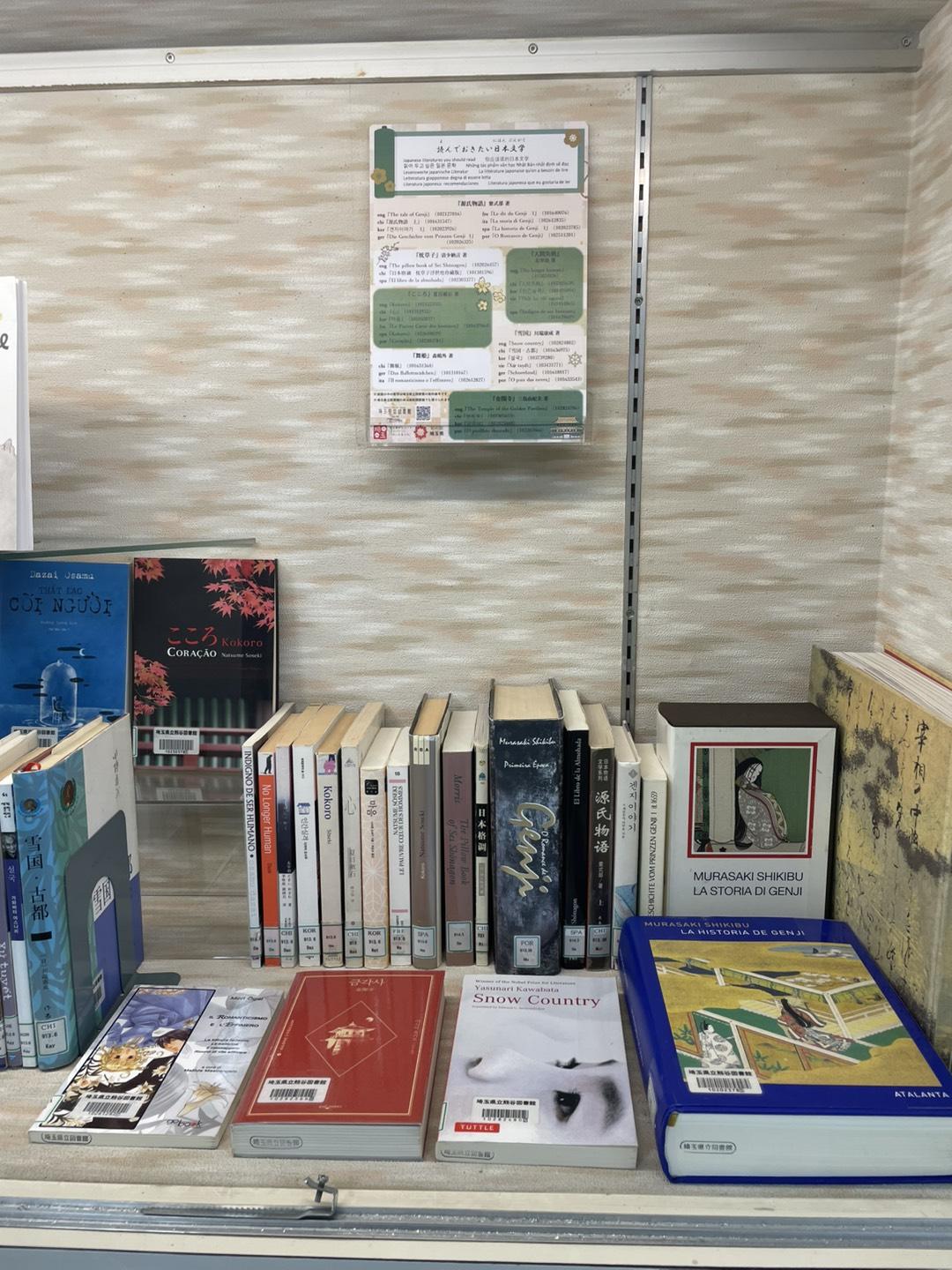

「ロングセラーに間違いなし」/「読んでおきたい日本文学」

世界的なロングセラー小説や教科書によく掲載される日本文学作品を展示しています!

様々な言語に翻訳されているので、母語が異なる人とも読書体験を共有し、一緒に楽しむことができます。

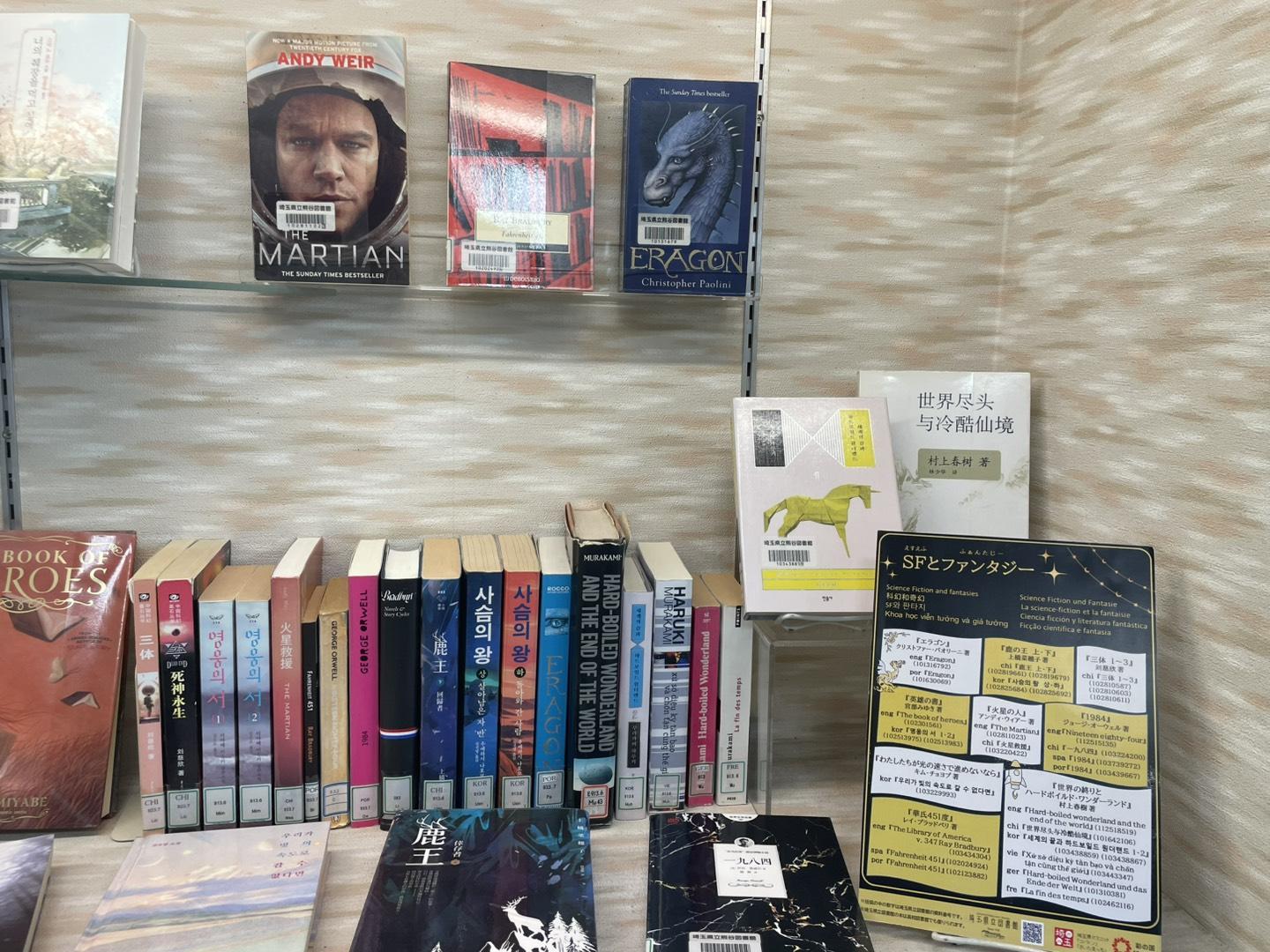

「本もアニメも両方楽しむ」/「SFとファンタジー」

▲海外でも人気のある日本のアニメ。アニメだけでなく本でも楽しんでください。

▲SFやファンタジー小説も展示しています。

「生きるヒントを見つけよう」/「仕事やお金について考える」/「科学って面白い」

進路や将来、仕事にお金・・・ 悩んだり迷ったりした時に読んでもらいたい本を集めました。

同じ展示ケース内には「科学」が楽しくなる本も展示しています。

「多文化共生って、なに」/「安心して暮らせる世界のために」

これからの時代に大切な「多文化共生」や「SDGs」について考える本を紹介しています。

「趣味にハマる」

共通の趣味があれば、言葉の壁も越えられる!

「今読みたい世界の小説」

近年話題になっている各国の小説を集めました。

ご紹介した11のテーマで200冊以上の本を展示しています!

展示している本は展示期間中でも貸出ができます。ご希望のものがございましたら職員にお声がけください。

また、資料リストは以下のページからもご覧いただけます。

高校生におすすめの外国語資料と多文化を知る本 ~みんなで読書を楽しもう~

高校生以外の方にも楽しんでもらえる本ばかりなので是非ご来館ください。

みんなで読書を楽しみましょう!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

資料展「高校生におすすめの外国語の本と多文化共生を知る本 ~みんなで読書を楽しもう~」

期間:令和7年5月24日(土)~8月3日(日)

場所:埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2025年5月28日

子ども読書の日記念「おおきなおはなし会」を開催しました!

みなさんこんにちは。久喜図書館の子ども読書推進担当です。

新緑がまぶしい季節になりましたね。

埼玉県立久喜図書館では、4月26日(土)に「おおきなおはなし会」を開催しました。

「子ども読書の日」を記念して行われる、1年に一度のスペシャルなおはなし会です。

当日は424名の方々にご参加いただきました。例年以上にたくさんの方にお越しいただき、うれしい限りでした。

ここでは、「おおきなおはなし会」の様子をお知らせします。

↑「おおきなおはなし会」会場入り口のシロクマ

↑にぎわう会場

今回のおおきなおはなし会は、午後から「おはなしのじかん」「かがくのじかん」「おんがくのじかん」の3部構成で行いました。

「おはなしのじかん」では、ボランティアグループ「トムの会」のみなさんと県立久喜図書館職員で、大型絵本や紙芝居、おはなしを披露したり、会場のみなさんで手遊びを楽しんだりしました。

↑おはなしのじかん・県立久喜図書館職員による手遊び

↑おはなしのじかん・ボランティアグループ「トムの会」さんによる大型絵本

「かがくのじかん」では、埼玉県立久喜高校JRC部(Junior Red Cross=青少年赤十字)のみなさんが科学絵本の読み聞かせをしたり、実際に実験を行ったりしました。いろいろなものを水に入れ、浮かぶか沈むかを調べる実験では、大根やピーマン、ゆで卵と生卵などを水に入れるのを子どもたちに手伝ってもらい、大いに盛り上がりました。

↑かがくのじかん・実験

↑かがくのじかん・埼玉県立久喜高校JRC部のみなさんによる手遊び

「おんがくのじかん」は、音楽ユニット「たまごさんど」のお二人がオカリナやギター、三線、ウクレレ、オーシャンドラムなど、たくさんの楽器で演奏してくださいました。「さんぽ」や「となりのトトロ」、「パプリカ」など、知っている曲はみんなで口ずさみながら、楽しみました。

↑おんがくのじかん・たまごさんどさんによる演奏

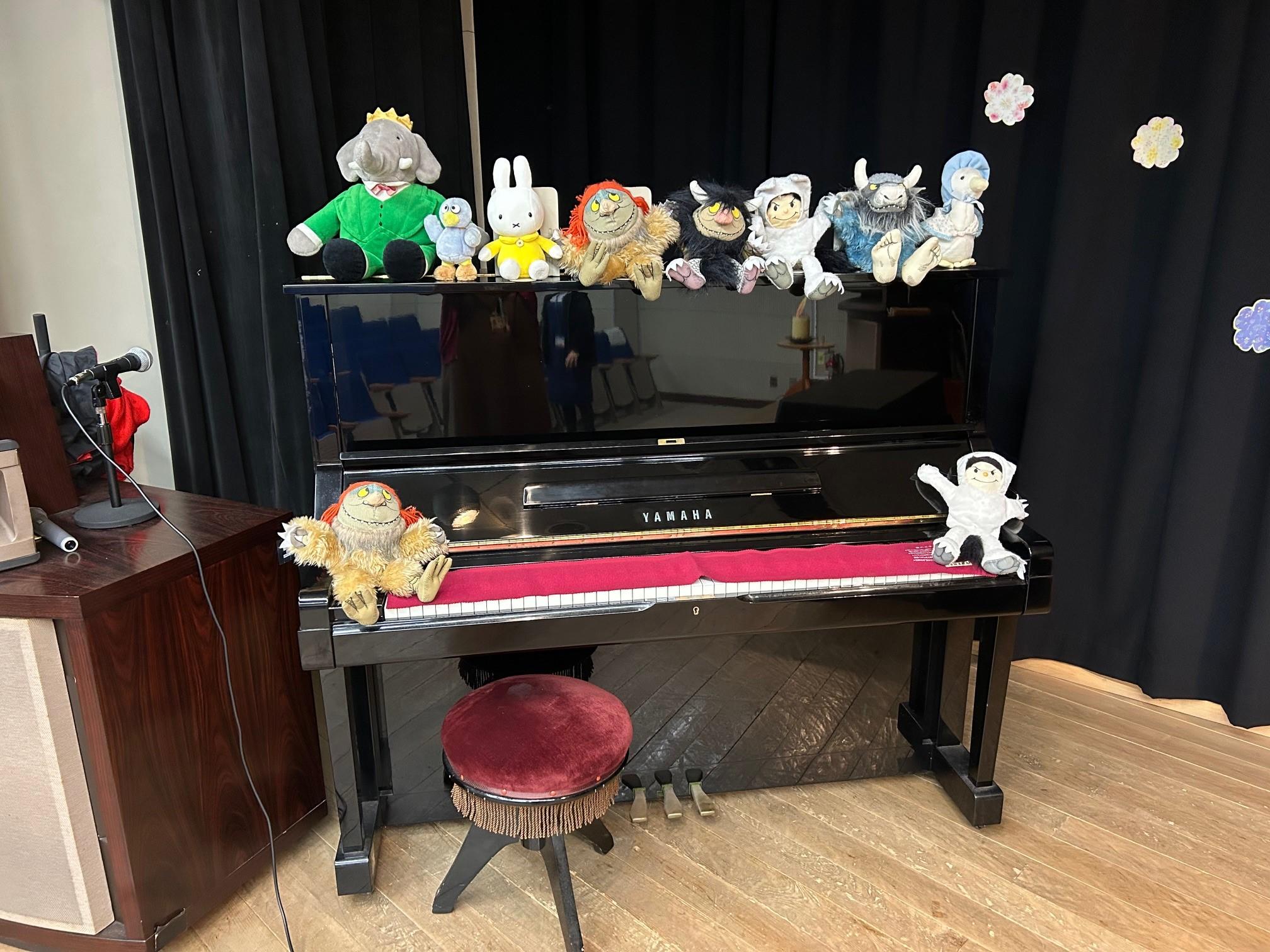

↑会場ステージのピアノの様子。絵本に登場するぬいぐるみがずらり。

ちいさい子から大人まで、たくさんの方に楽しんでいただくことができました。

来場者アンケートでは、

「いろいろなジャンルのおはなしや音楽がきけて楽しかったです。」

「子供が楽しそうに参加していたので、また参加したいです。」

との声をいただきました。

トムの会さん、久喜高校JRC部のみなさん、たまごさんどさん、そしてご来館くださったみなさん、ありがとうございました!

*

この「おおきなおはなし会」の様子が、ケーブルテレビ久喜にて特集されました。

ケーブルテレビ久喜のYouTubeチャンネル【ケーブルテレビ久喜「きゅーちゃんねる」】にて見ることができます。

く・わ・し・く 彩たま2025年4月28日号「子ども読書の日記念 おおきなおはなし会」

ぜひ、映像でも「おおきなおはなし会」を楽しんでください。

*

久喜図書館子ども図書室では、以下の日程でおはなし会を行っています。

【大きい子向き】

〇おはなし会:第1~3・5土曜日の14時から14時30分

絵本の読み聞かせ・紙芝居・素話 など

【ちいさい子向き】

〇親子ふれあい講座:毎月第2水曜日の11時から11時20分

手遊び・絵本の読み聞かせ など

〇ちいさい子むきおはなし会:第4土曜日の14時から14時30分

手遊び・絵本の読み聞かせ など

詳しくはこちらから。

いつものおはなし会にもぜひお越しください。

いっしょに楽しいひとときを過ごしましょう。

お待ちしています!

2025年5月24日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

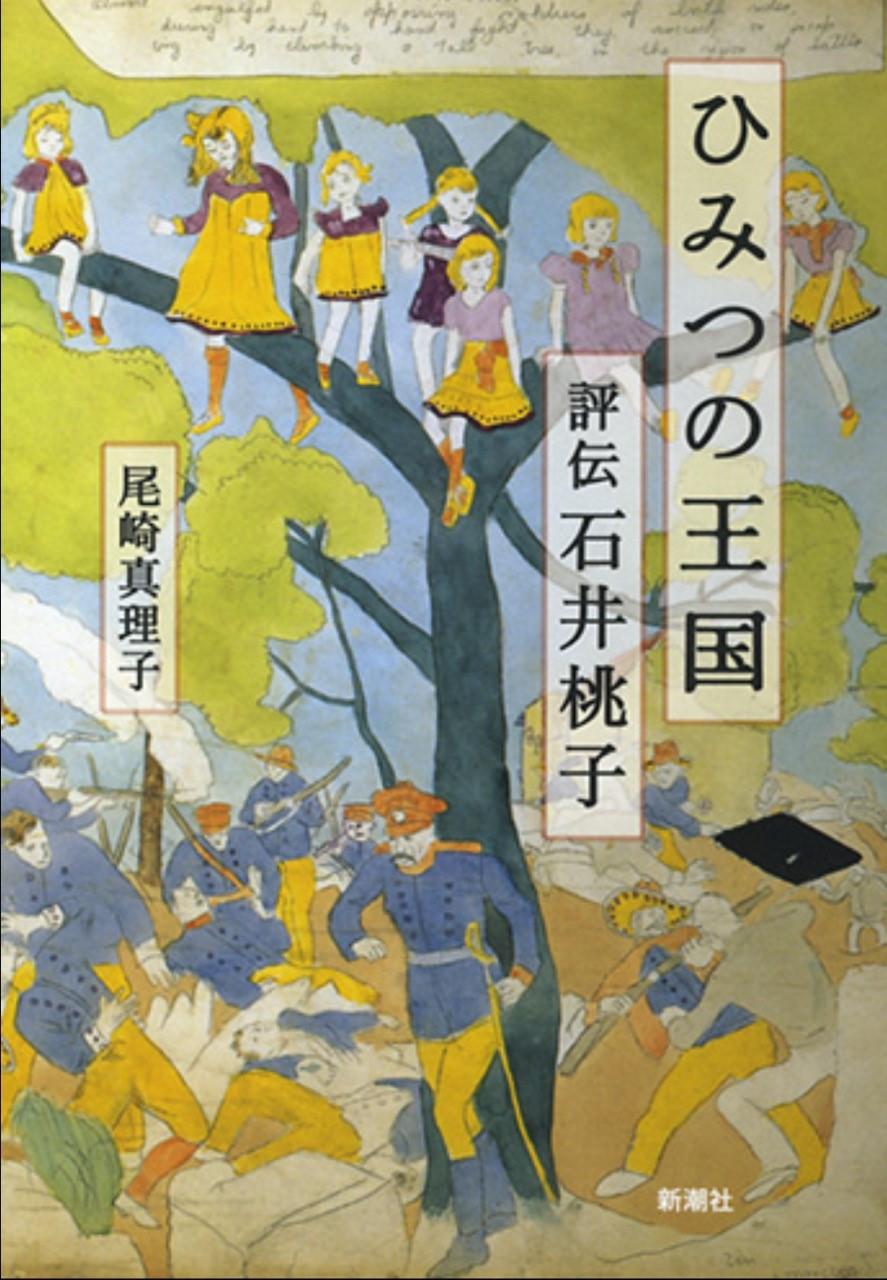

『ひみつの王国 評伝石井桃子』 (尾崎真理子著 新潮社 2014)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:J910.268/イシ006>

石井桃子。その名を知らなくても翻訳書 「クマのプーさん」「ちいさいうさこちゃん」、編集に関わった「星の王子さま」「ドリトル先生」...数多ある縁(ゆかり)の本に触れずに育った大人がいるだろうか?

しかし明治40年生まれ平成20年に101歳で終えた石井の前半生は、子どもの本の世界を切り開いた後半生に比べあまり知られていない。高等女学校を卒業したら農家に嫁ぐのが当たり前の時代、女子大学に進学し「英語」を武器に職業を持つ女性として生きた100年には様々な顔がある。菊池寛との出会いを機に草創期の文藝春秋で編集の力を培った20代、菊池寛、吉野源三郎、太宰治、井伏鱒二等、人脈は昭和の出版史とも重なる。戦時下の混乱のなか宮城の農村ではじめた開墾生活の意外性。80代で書き上げた自伝的小説の原動力とは?

自己喧伝と無縁だった石井に晩年インタビューを許された著者が、親しい友人たちへの膨大な手紙を手掛かりに知られざる「ひみつの王国」にせまる初の評伝。

(紹介者:神原陽子)

■No.2■

『水族館の歴史』(ベアント・ブルンナー/著 山川純子/訳 白水社 2013)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:486.76/スイ >

水族館の始まりは、今から約170年前にも遡る。海の生物や深海の様子が現代ほど解明されていなかった当時、水槽で見る小さな海(アクアリウム)は、人々にとって未知の世界だった。本書は、海の生物を室内で飼育しようとした試みから、やがてアクアリウムが人々の関心の的となり、水族館という形に至るまでの歴史を丁寧に追った資料である。

水槽の中でどうやって海の生物が生きられる環境を維持するのか、どうやって遠い海から衝撃に弱い魚たちを運んでくるのか......世界中の人々の試行錯誤がやがて集結し、水族館として発展していく様子はとても興味深い。資料内で紹介される、海の生物や当時のアクアリウムが描かれた多種多様な絵も見応えがある。

水族館が好きな人もそうでない人も、新鮮な視点から楽しめる1冊となっている、ぜひ手に取ってみてほしい。

(紹介者:T・M)

■No.3■

『引き出しに夕方をしまっておいた』 (ハン・ガン/著 きむ・ふな、斎藤真理子/訳 クオン 2022)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:929.11/ハン>

2024年に著者がノーベル文学賞を受賞したことは記憶に新しい。本書は詩60篇が2人の共訳によって刊行されたものである。

収録された詩は、夜明けの静けさや夕方から夜になる時間に思い浮かぶ様々な感情が多く描かれているが、時には詩が難しく感じることもあるかもしれない。

巻末にある翻訳家対談を読むと韓国現代詩や著者について知ることができ、言葉を自分なりに捉えていいのだと安堵する。言葉が自分に染み込んでいく過程をじっくり味わうことで、自分なりに詩の解釈をすればよいのだと。

小説は読むけれど詩はあまり読まない人にもぜひ手に取ってほしい一冊。

(紹介者:A・M)

それでは、次回もお楽しみに。