資料紹介

2026年1月24日

こんな本あります!ー久喜図書館の書棚からー

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『ペンギン、日本人と出会う』(川端裕人/著 文藝春秋 2001)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:488.66/ヘン>

ペンギンといえば、日本の多くの動物園・水族館で見ることができ、比較的ポピュラーで身近な存在であろう。世界的にみても、その飼育頭数は群を抜いている。一方で日本の動物園等で最も多く飼われているフンボルトペンギンが実は絶滅危惧種であり、世界の野生個体総数の約1割にあたる約1200羽が日本国内で飼育されていることは、あまり知られていない。また年に1度、飼育員や研究者等のスペシャリストが集まる「ペンギン会議」も開催されるなど、ペンギンに関わる人々も多い。

日本はいかにしてペンギン大国となったのか。そこに、戦後再開した捕鯨事業が深く関わっていたとは驚きである。捕鯨船がお土産として持ち帰ったエンペラーペンギンをはじめとする極地ペンギンを、少しでも長く飼育するために奮闘する人々の努力の積み重ねは、やがて繁殖の成功へと繋がっていく。

ペンギンと日本人との出会いと歩みについて、動物園や水族館、捕鯨船、南極探検隊と研究者等、それぞれの立場からわかりやすく追うことができる一冊である。

(紹介者:A・S)

■No.2■

『なぜ人間は泳ぐのか?』(リン・シェール/著 高月園子/訳 太田出版 2013)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:785.2/ナセ>

泳ぐことについてあなたが最後に考えたのはいつだろうか。おそらく、昨日、1週間前、小学校の水泳の授業のときなど、様々な答えが返ってくるのではないか。

本書は、放送ジャーナリスト・作家で熱心なスイマーでもある著者が、水泳の歴史や文化、トピックなどを綴ったものである。また、トルコにあるダーダネルス海峡の横断泳(長距離水泳レース)に挑戦する様子が合間に挟み込まれており、読者は臨場感を存分に味わうことができるだろう。

人類と泳ぐことの関係や四泳法の誕生、オリンピック選手や水泳映画まで、扱われている内容は幅広い。横断泳については、長い距離を泳ぐためのフォームの見直しや合宿で練習する様子から始まり、横断泳中の心境も語られている。本書に登場する人々の言葉からは、自分にとって泳ぐとはどういうことか、泳ぐことをいかに愛しているかが伝わってくる。

著者とともに最後のページまで泳ぎきったとき、水の上に体を浮かべる気持ちよさを味わいたくなるだろう。

(紹介者:小柳 直士)

■No.3■

『天皇の美術史1 古代国家と仏教美術』(増記隆介[ほか]/著 吉川弘文館 2018)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:702.1/テン>

日本の文化・芸術を考える時、天皇の関わりは大きい。現存する美術作品には、天皇の意向が反映されたものも多く、各時代の社会情勢や美に対する感性等、様々な視点で読み解くことができる。本シリーズは、「天皇が直接的に関与した」という視点で美術作品を選定し、その通史がまとめられている。

第一巻目となる本書は、古代国家と仏教美術をテーマに、古典の成立に焦点を当てている。高松塚古墳壁画や秘仏等、誰もが一度は耳にしたことのある作品が多く取り上げられている。

これらの作品に天皇がどのように関与し、どのような影響を与えたのだろうか。ありそうでなかった一冊。

(紹介者:S・O)

それでは、次回もお楽しみに。

2025年12月16日

こんな本あります!ー久喜図書館の書棚からー

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『源氏物語 現代語訳書誌集成』 (佐藤由佳/著 新典社 2020)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:913.361/サト>

明治期以降に日本で刊行された『源氏物語』現代語訳の書誌をまとめたものである。

完訳、全訳、抄訳、意訳、翻案、その他に分けて紹介。与謝野晶子や角田光代など、訳者の数は延べ60人以上。各作品の書名、出版年、ページ数、解説とともに、本のサイズ、一ページ行数、一行字数が掲載されている。文字の大きさを推測することができる(本のサイズが大きくて、一ページ行数・一行字数が少なければ文字が大きいといえる)のが老眼世代には嬉しいところ。「第一部完訳編」では、各作品の「桐壺」巻冒頭部が引用されている。同じ部分をどのように訳しているか、訳者の個性を読み比べることができるのも楽しい。

京ことばで訳されたものがあったり、わかりやすさを重視して敬語・謙譲語を抑えたりしたものがあって、手に取ってみたくなる。

掲載作品の多くは図書館で読むことができる。新年最初の読書に古典文学を考えている方、作品選びのおともに本書はいかがだろうか。

(紹介者:関 信子)

■No.2■

『ケストナーの戦争日記 1941-1945』(エーリヒ・ケストナー/著 酒寄進一/訳 岩波書店 2024)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:945.7/ケス701>

エーリヒ・ケストナーは、『飛ぶ教室』や『エーミールと探偵たち』といった数々の名作を世に生み出したドイツの作家だ。1945年のことを記した終戦日記は随分 前に刊行されていたが、それ以前の日記と小説のアイディアがメモされている青い束見本(つかみほん)(刊行前に作る製本の見本)が近年パートナーの遺品から発見されたそうで、その日記部分を訳したものが本書にあたる。

この一面青色のシンプルな装丁は、発見された束見本を再現しているのだろう。

「決めたぞ。戦時下の日常で起きた重要なことを、きょうからひとつひとつ書き残すことにする。そういうことを忘れないために書くのだ。この戦争がどのような結末を迎えるにせよ、意図して、また意図せずに忘却され、改変され、解釈され、また再解釈されてしまう前に。」

プロパガンダに囲まれる中で、報道内容から周囲の噂話に至るまで、常に自分で分析し続けたケストナーの姿勢を見てほしい。注釈、編者解説も充実。

(紹介者:M・S)

■No.3■

『怪談・奇談』(小泉八雲/著 平川祐弘/編 講談社 1990)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:B933/ハ>

「耳なし芳一」「雪女」。誰もが一度は読んだことがあるだろう。そんな怪談を42編収録したラフカディオ・ハーンの短編集。

朝ドラ「ばけばけ」の冒頭でも描かれたように、実はこの本の影の功労者は妻セツだった。意外にも八雲は片言の日本語しか話せず、夫から古い伝説や怪談を聴きたいとねだられたセツは、江戸時代の説話集などを買い集めて読み聞かせる。ところが彼は「本を見る、いけません。ただあなたの話、あなたの言葉、あなたの考でなければ、いけません」と、彼女自身の言葉で語り直すよう強くねだったという。音や言葉の響きを大切にしたという八雲は、日本の「語り物文化」に通じる心を持っていたのかもしれない。平易な英文で書かれた「怪談」は英米で刊行され、八雲の他の著作とともに海外における日本文化理解に大いに貢献した。

本書は新訳を担当した研究者たちにより、原著と思われる説話の翻刻原文も30編収録。どう再話したのか、比較してみると面白い。

(紹介者:K・M)

それでは、次回もお楽しみに。

2025年11月9日

こんな本あります!ー久喜図書館の書棚からー

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

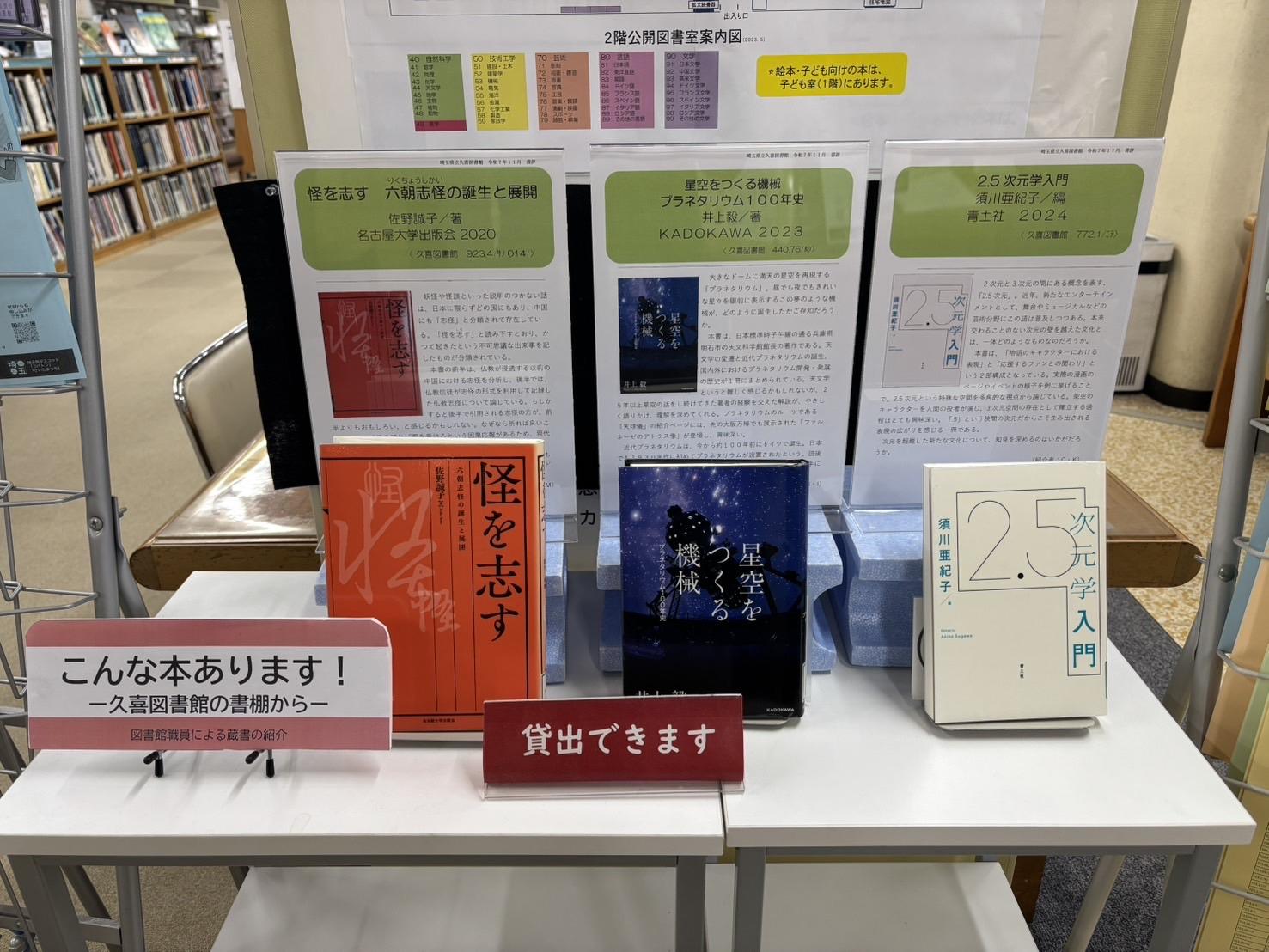

■No.1■

『怪を志す 六朝志怪の誕生と展開』 (佐野誠子/著 名古屋大学出版会 2020)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:923.4/サノ014>

妖怪や怪談といった説明のつかない話は、日本に限らずどの国にもあり、中国にも「志怪」と分類されて存在している。「怪を志(しる)す」と読み下すとおり、かつて起きたという不可思議な出来事を記したものが分類されている。

本書の前半は、仏教が浸透する以前の中国における志怪を分析し、後半では、仏教信徒が志怪の形式を利用して記録した仏教志怪について論じている。もしかすると後半で引用される志怪の方が、前半よりもおもしろい、と感じるかもしれない。なぜなら祈れば良いことがあり、戒律を破れば罰を受けるという因果応報があるため、現代人にとっても寓話のようで理解しやすいからである。

本書を読んでいると、ストーリーが持つ力を考えさせられるとともに、人間が書く以上、そこには意志があり、完全に客観的な文章などない、ということを思い出させてくれる。

(紹介者:R・M)

■No.2■

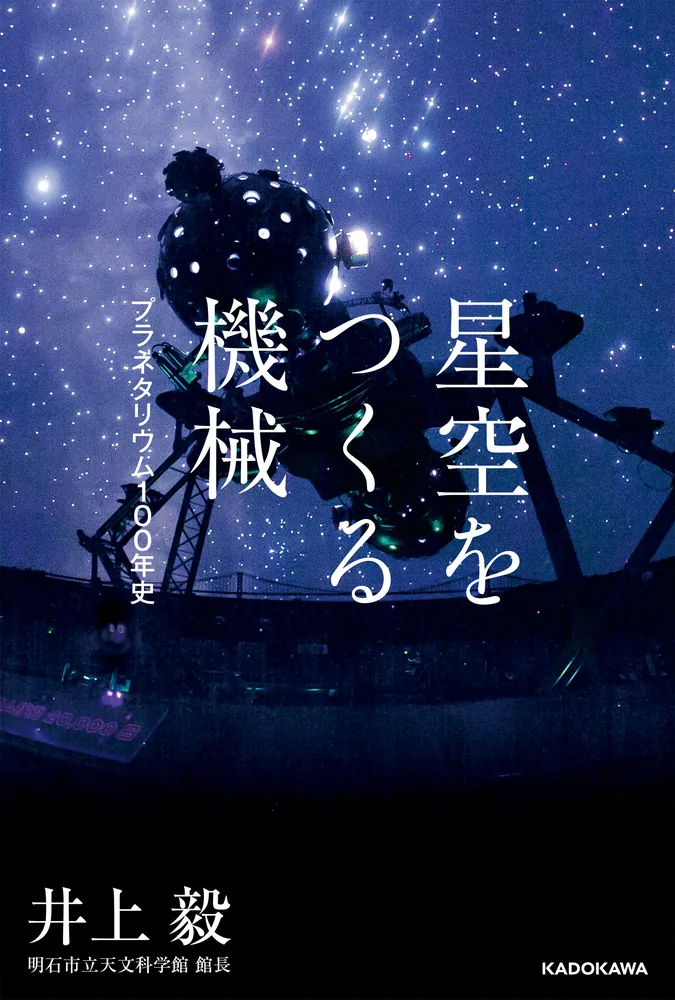

『星空をつくる機械 プラネタリウム100年史』(井上毅/著 KADOKAWA 2023)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:440.76/ホシ>

大きなドームに満天の星空を再現する「プラネタリウム」。昼でも夜でもきれいな星々を眼前に表示するこの夢のような機械が、どのように誕生したかご存知だろうか。

本書は、日本標準時子午線の通る兵庫県明石市の天文科学館館長の著作である。天文学の変遷と近代プラネタリウムの誕生、国内外におけるプラネタリウム開発・発展の歴史が1冊にまとめられている。天文学というと難しく感じるかもしれないが、25年以上星空の話をし続けてきた著者の経験を交えた解説が、やさしく語りかけ、理解を深めてくれる。プラネタリウムのルーツである「天球儀」の紹介ページには、先の大阪万博でも展示された「ファルネーゼのアトラス像」が登場し、興味深い。

近代プラネタリウムは、今から約100年前にドイツで誕生。日本でも1930年代に初めてプラネタリウムが設置されたという。読後には、現在300あるという日本のプラネタリウムを、本書を片手に巡ってみたくなる。

(紹介者:S・I)

■No.3■

『2.5次元学入門』(須川亜紀子/編 青土社 2024)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:772.1/ニテ>

2次元と3次元の間にある概念を表す、「2.5次元」。近年、新たなエンターテインメントとして、舞台やミュージカルなどの芸術分野にこの語は普及しつつある。本来交わることのない次元の壁を越えた文化とは、一体どのようなものなのだろうか。

本書は、「物語のキャラクターにおける表現」と「応援するファンとの関わり」という2部構成となっている。実際の漫画のページやイベントの様子を例に挙げることで、2.5次元という特殊な空間を多角的な視点から論じている。架空のキャラクターを人間の役者が演じ、3次元空間の存在として確立する過程はとても興味深い。「.5」という狭間の次元だからこそ生み出される表現の広がりを感じる一冊である。

次元を超越した新たな文化について、知見を深めるのはいかがだろうか。

(紹介者:C・K)

それでは、次回もお楽しみに。

2025年9月26日

こんな本あります!ー久喜図書館の書棚からー

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『自動販売機の文化史(集英社新書)』 (鷲巣力/著 集英社 2003)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:582.4/シト>

街中を歩くと、必ずと言っていいほど自動販売機を目にする。そんな自動販売機はいつからあったのかと言うと、2000年以上前の古代エジプトの頃にはあったのだという。アレクサンドリアの神殿にあったという「聖水自動販売機」は、入れた硬貨の重さによって「てこ」が働き、水が出るという単純な機構ではあるが、人を介さずにサービスを提供するという発想がそんな昔からあったということ自体が興味深い。

この本では、自動販売機の発祥から始まり、19世紀のヨーロッパ、20世紀のアメリカと世界的に自動販売機が発達していく様子と、日本において明治時代から現代に至るまで自動販売機が普及する経緯を説明している。また、国ごとに自動販売機がどのように普及しているか、なぜ日本が自動販売機大国となったのかについても考察している。

2003年に刊行された新書なので、20年以上前の本であるが、現代の自動販売機の機能を垣間見ることができる。例えば、携帯電話をかざすことで自動販売機を利用することができるサービスが実験的に行われていることが紹介されており、将来的にキャッシュレス・システムが普及することにも言及されている。

また、今ではほとんど見かけなくなってしまった酒やたばこの自動販売機についても多くのページでの記述がされていることから、それらを自動販売機で売ることが多かったということが見てとれる。(紹介者:K.M) ※この資料は2025年10月時点で出版流通していません

■No.2■

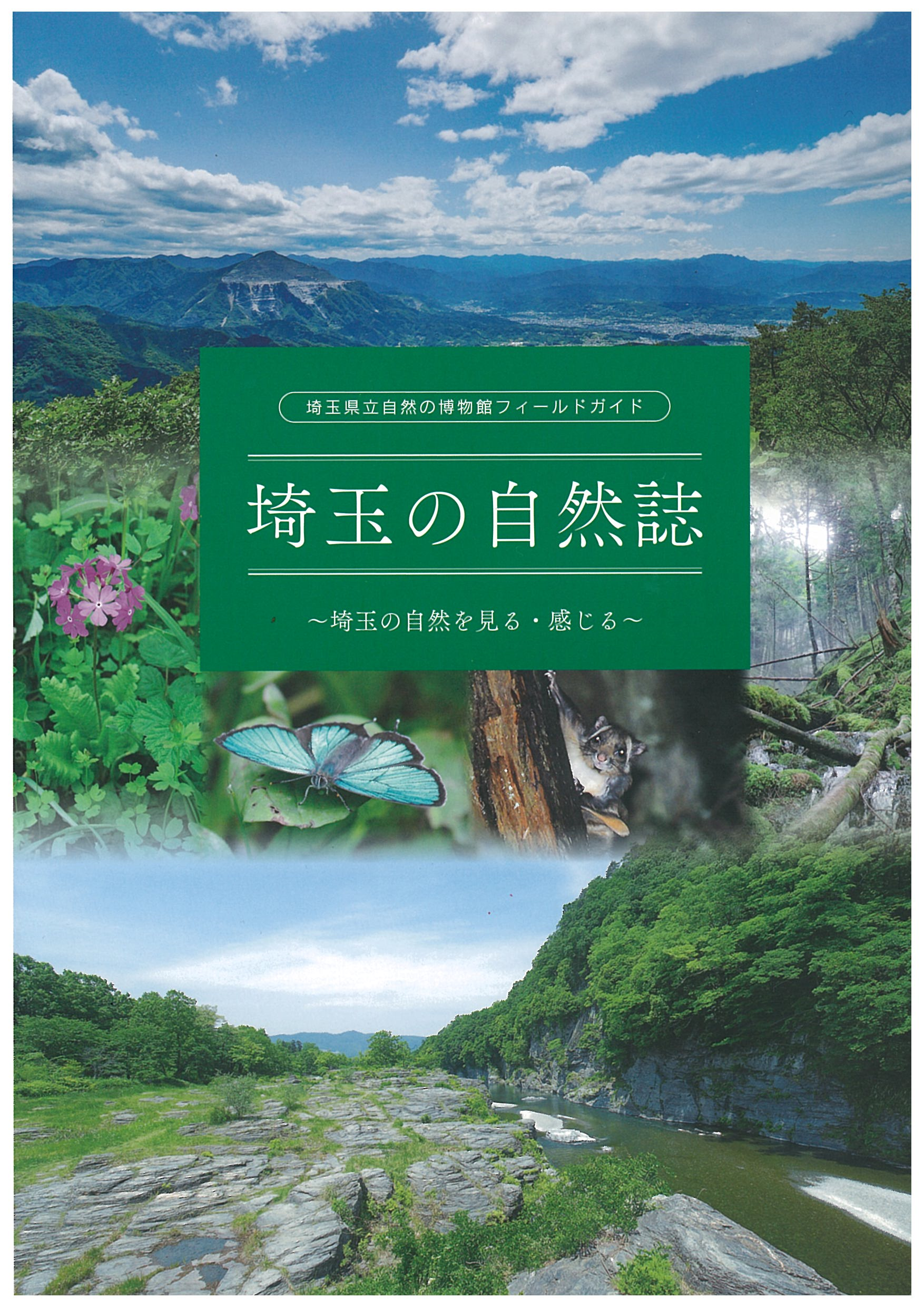

『埼玉の自然誌』(埼玉県立自然の博物館/編 埼玉県立自然の博物館 2020)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:462/サイ>

埼玉県は西に関東山地、東に関東平野を配し、山地・盆地・丘陵・台地・低地と変化に富んだ地形を持つ、生物相の豊かな地域だ。面積は国土の約1パーセントと狭いながら、多様な自然を観察することができる。本書は埼玉県内の自然を観察するためのフィールドガイドである。「地質」と「生物」の二章から構成されており、「地質」は観察できる地層の時代ごとに、「生物」は低地や丘陵、亜高山といった標高ごとに、自然の成り立ちや仕組み、人と自然の関わりについて学ぶことのできる計27か所を紹介している。本書の特徴は、各場所の散策やドライブのモデルコースと所要時間を掲載していることだ。駐車場やトイレの有無、道の詳細も記しており、実用的な作りになっている。これからの行楽の季節、本書を参考に自然観察に出かけてみてはいかがだろうか。(紹介者:A.Y)

■No.3■

『辞書編集、三十七年』(神永曉/著 草思社 2018)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:813.1/シン>

知らない言葉に出会った時、辞書を引く人は少なくなってしまったのではないだろうか。

この本は、言葉の世界で三十七年、辞書編集に携わってきた著者の辞書をめぐるエッセイである。「発刊と同時に改訂作業がスタートする」という遠大な辞書編集作業。執筆者や読者との交流を通じたエピソードや関わってきた多数の辞書の思い出を軽やかに綴っている。

読み終えた時には、ちょっとした辞書通になった気分で、辞書を引いてみたくなる。(紹介者:M.O)

それでは、次回もお楽しみに。

2025年8月2日

こんな本あります!ー久喜図書館の書棚からー

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『体と家庭を守る家事法50 環境問題先進国ドイツに学ぶ』 (カトリーヌ・ベーレント[ほか]/著 今泉みね子/訳 主婦の友社 1992)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:590/B32>

この本は身の回りで解決できる環境問題をトピックとして扱っている。解決策はどれも生活にメリハリを付ける程度で出来ることで、ちょっと工夫してみようと思えるものが多い。見開きのコンパクトな解説を通じて、著者らは「無理のない方法で有害な事を避けて暮らそう」と穏やかに問いかけてくる。もちろん、この本は1991年に原著が出版されたので、現在でも科学的に内容が正しいかは別。古い科学情報は鵜呑みにしてはいけないが、一方でその当時のドイツや日本の状況、環境問題に対する考え方を「歴史」として知る面白味がある。最新の情報と比較して何が変わったかを見比べるのも面白いかも。(紹介者:橋の下のトロル)

■No.2■

『夏が来なかった時代』(桜井邦朋/著 吉川弘文館 2003)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:451.85/ナツ>

連日猛暑が続くと、誰もが一度はこう思うのではないだろうか。そう、夏なんて来なければいいのに...と。ただ、歴史を振り返ると、本当に夏がなかった時代があったという。

本書は、物理学者である著者が、冷夏が繰り返し襲った18~19世紀のヨーロッパを舞台に、気候の寒冷化は歴史に何をもたらしたのか、火山の噴火や太陽活動の変化といった科学史上の出来事と、博物誌や文学作品、絵画に書かれた当時の記録とを合わせて考察している。

夏が涼しいということはどういうことだろうか。気温が低く雨がちの気候であれば、作物の生育に大いに影響する。食糧不足やそれに伴う価格高騰は、社会情勢を不安定化させるということは想像に難くない。

現在、私たちは空調をつけるなど科学の力で気候の変化に対応し、快適に生活できるようになった。しかし、気候を無視して生きていくことはできないことを歴史は教えてくれている。(紹介者:C・K)

■No.3■

『極北の動物誌』(ウィリアム・プルーイット/著 岩本正恵/訳 新潮社 2002 ※版元品切れ)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:482.5394/キヨ>

本書は、動物学者であるウィリアム・プルーイットが極北アラスカの大自然と生命の営みを綴った1冊。1967年にアメリカで出版された。

ただの学術書ではない。ページを開けばそこにはアラスカの美しく広大な大地が広がる。ハタネズミやアカリス、ノウサギなどの小さな動物から、カリブー、ムース、オオカミなどの大きな動物まで。極北の澄んだ空気を感じさせるような静謐な文章で、多種多様な生物たちが関わり合い、バランスを保ちながら厳しい自然の中で懸命に生きる様子が描かれる。まるで動物たちの息遣いが聞こえてくるようだ。自然写真家星野道夫の愛読書としても知られる本書。星野道夫の著作や写真集と併せて読むのもおすすめである。

極北では太陽エネルギーが極端に少ないため、限られた生物種しか生きられないそうだ。それゆえ、極北の生態系はわずかな乱れで容易に崩壊してしまう。本書は人間による自然破壊に警鐘をならす。環境問題についても深く考えさせられる1冊である。(紹介者:福士明日香)

それでは、次回もお楽しみに。