図書館の仕事

2025年8月10日

~久喜図書館雑誌書架ツアー~

皆さんこんにちは。久喜図書館 新聞・雑誌担当です。

突然ですが、久喜図書館の雑誌コーナーをご覧になったことはありますか?

実は雑誌コーナー以外にも、たくさんの雑誌があることをご存じでしょうか。

今回は、当館の所蔵雑誌とその利用方法をご紹介します。

どのくらい雑誌があるの?

久喜図書館では、雑誌を「購入・寄贈・移管」の3つの方法で収集しています。

その数は、購入・寄贈雑誌だけで686タイトルあります。(令和7年3月末時点)

(「埼玉県立久喜図書館 継続購入雑誌一覧」 のページで、購入している雑誌のタイトルをご覧いただけます。)

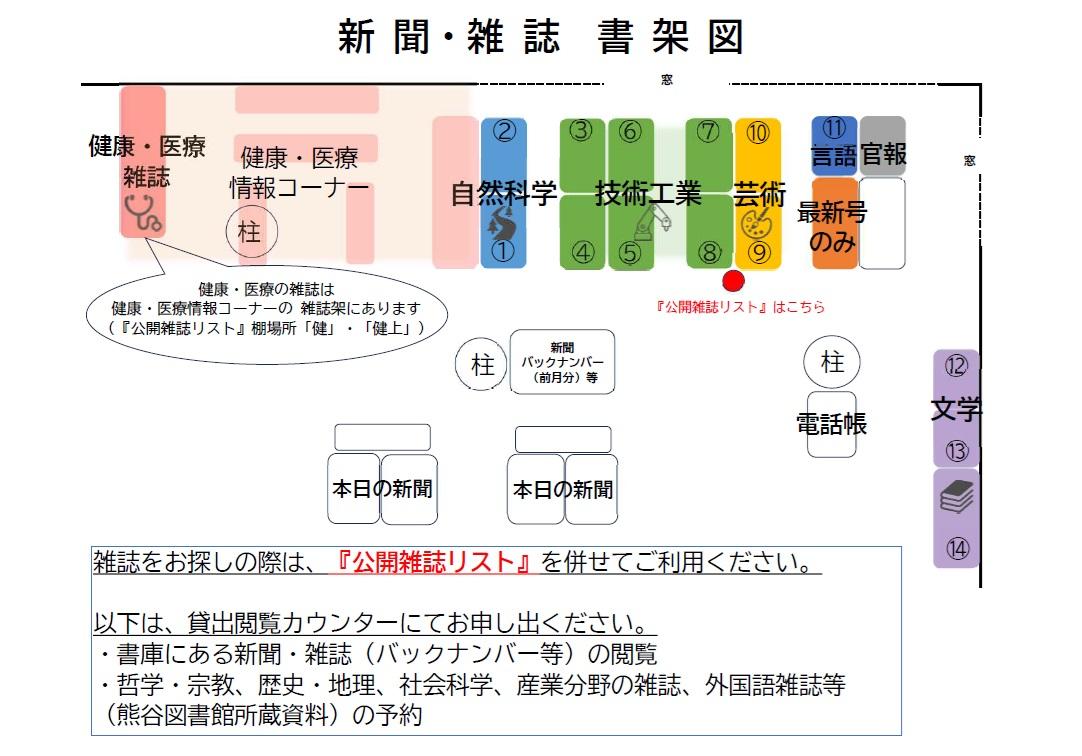

書架はどんな感じ?

それでは、書架を見てみましょう。

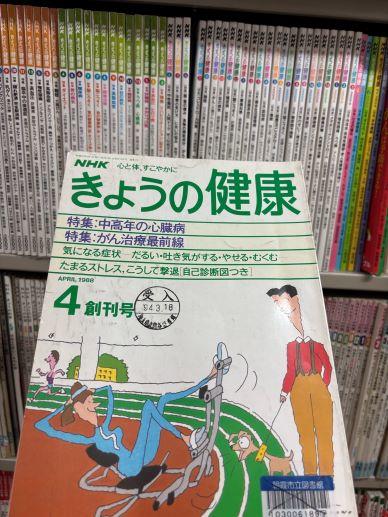

2階公開図書室雑誌コーナー

まずは、久喜図書館2階公開図書室にある雑誌コーナーをご紹介します。

購入・寄贈された雑誌332タイトルが、「自然科学」「技術・工業」「芸術」「言語」「文学」「健康・医療」といった分野ごとに並んでいます。

各業界の専門誌からスポーツ誌、ファッション誌まで、幅広く収集しています。

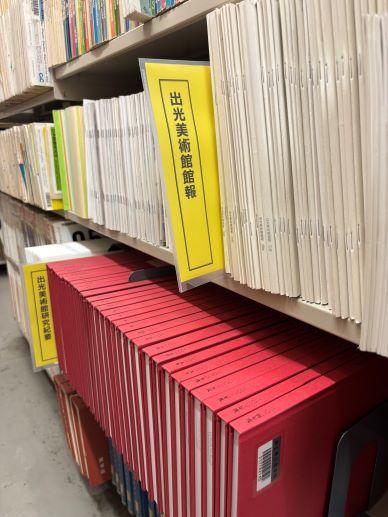

書庫

では、雑誌コーナーにない購入・寄贈雑誌やバックナンバー、移管雑誌は、どこにあるかというと、、、図書館のバックヤードにあります。

今回は特別に、普段は職員しか入ることができない書庫の様子をご紹介します。

企業や大学・団体等から寄贈いただいた紀要や学会誌、館報等を所蔵しています。

埼玉県内の市町村立図書館が所蔵後、保存期限を迎えて県立図書館へ移管された雑誌も数多くあります。

創刊号から所蔵している雑誌も複数あります。

(皆さんが発売当時ご覧になったことがある、懐かしい雑誌があるかもしれません。)

所蔵雑誌の利用方法

次に、所蔵雑誌の利用方法をご紹介します。

雑誌を読んでみる

読みたい雑誌は、図書館の蔵書検索画面で検索することができます。

(検索方法は、「資料を検索したい(雑誌)」 をご覧ください。)

該当の雑誌が書庫にある場合や、希望する雑誌が見つからない場合は、お気軽にカウンターにお声掛けください。

職員がお探しします。

発行から約2年分のバックナンバーについては、お借りいただくことができます。

それより前に刊行された雑誌や最新号は、館内で閲覧いただけます。(例えば、2025年は2023年以降に刊行された雑誌が貸出可です。)

記事をコピーしてみる

貸出しできない雑誌のバックナンバーに、お家でゆっくり読みたい記事があった、、、

そんな時は、案内・相談カウンターにお声掛けください。「複写(コピー)サービス」 をご案内いたします。

ご来館が難しい県民の方には、以下のサービスもございます。

(複写・複製できる資料やその範囲にはルールがあります。詳しくは各ご案内ページをご覧ください。)

雑誌を予約してみる

雑誌の最新号や、借りたかった雑誌が貸出し中の場合は、予約サービスをご利用ください。

カウンターのほかに、図書館ウェブサイトやお電話からもご予約いただけます。

(図書館ウェブサイトからのご予約方法は、「検索から予約まで(全体の流れ)」のページをご覧ください。なお、発行から2年が経過して館内利用となった雑誌は予約できません。県立熊谷図書館に取り寄せてご利用になる場合は、お電話でご予約ください。)

今回は、所蔵雑誌とその利用方法をご紹介しました。

県民の財産として永く保存しております当館の所蔵雑誌を、ぜひご活用ください。

2025年7月16日

よくわかる!音声デイジーの作り方

皆さんこんにちは。久喜図書館バリアフリー読書推進担当です。

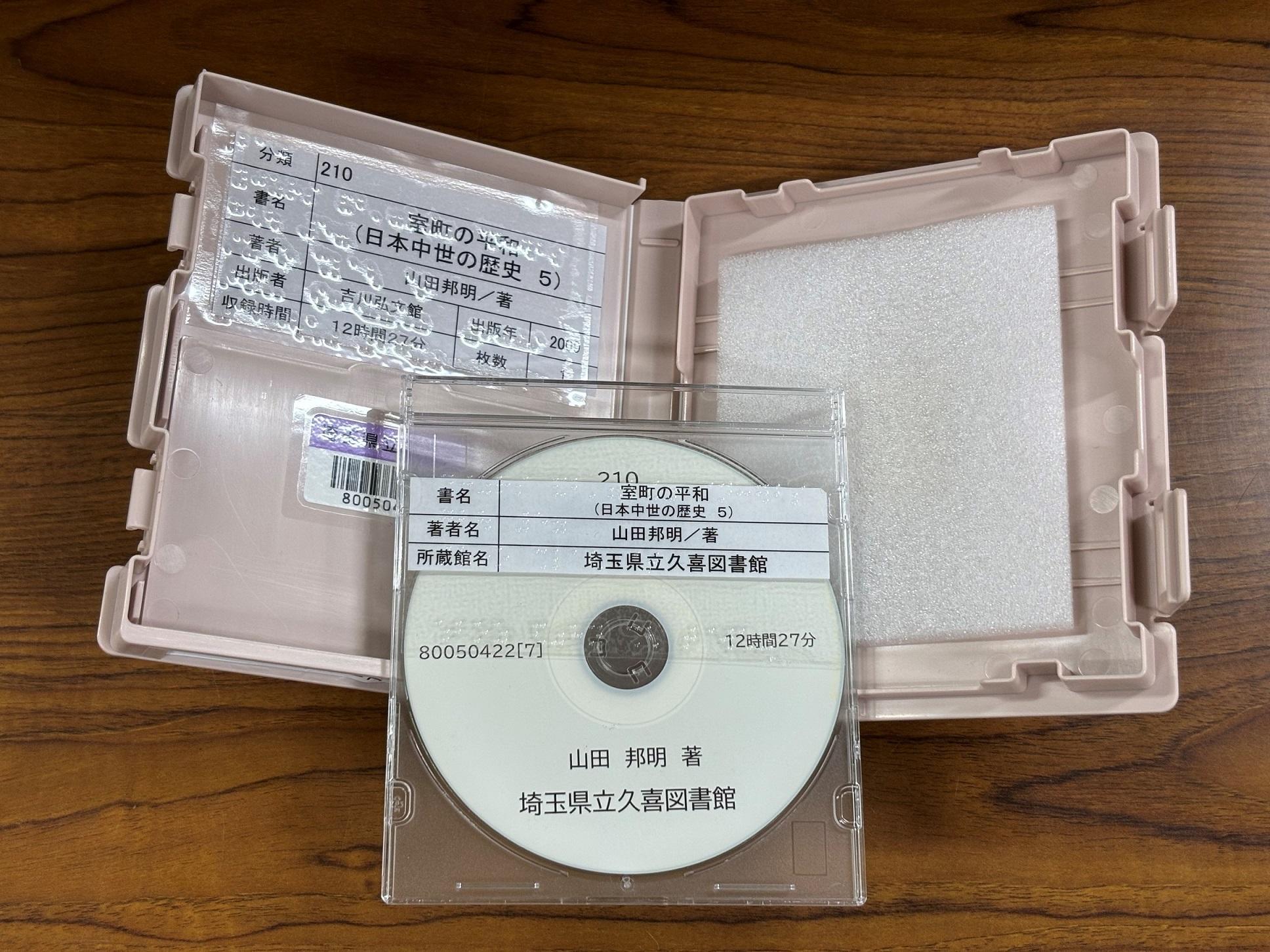

突然ですが、皆さんは「録音図書」というものをご存知ですか?

録音図書は、耳で聴く図書のことで、視覚に障害があるなど、一般の図書がそのまま読めない方でも利用しやすいのが特徴です。しかし、販売されているものはわずかで、ほとんどは公共図書館や点字図書館が製作し、提供しているのです。

埼玉県立図書館では、研修でスキルを身につけた音訳者、デイジー編集者が、読みづらさを抱えている全国の方々に利用してもらえるよう、日々製作に取り組んでいます。

そこで今回は、録音図書の内、もっとも一般的な音声デイジーの製作方法をご紹介します。

※音声デイジーを含む障害者サービス用資料の紹介はこちらをご覧ください。

(動画あり)障害者サービスのための資料とバリアフリーの施設設備 - 埼玉県立図書館

音声デイジーは大まかに、音訳→音訳校正→音訳訂正→デイジー編集→デイジー編集校正の流れで製作されています。

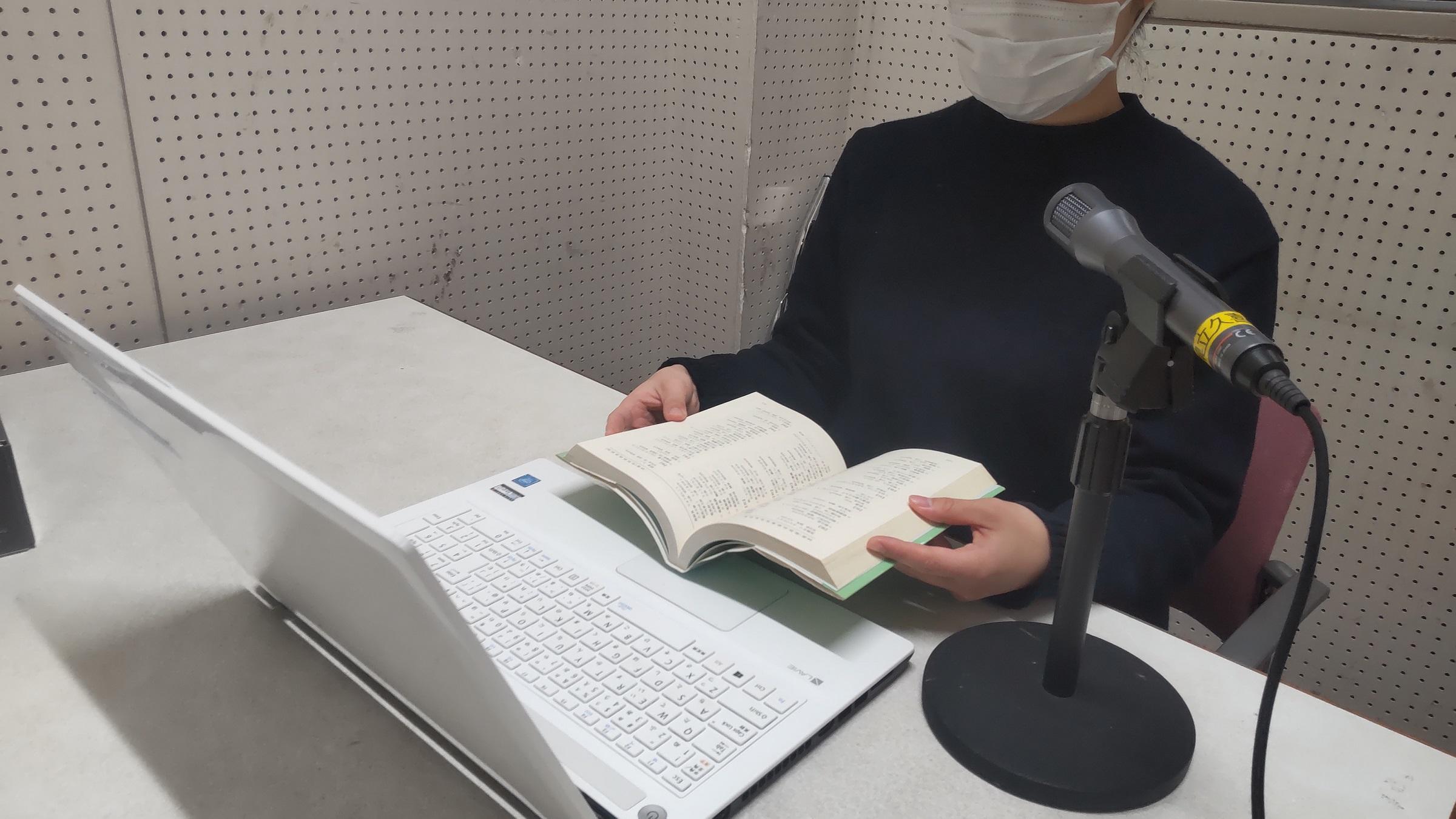

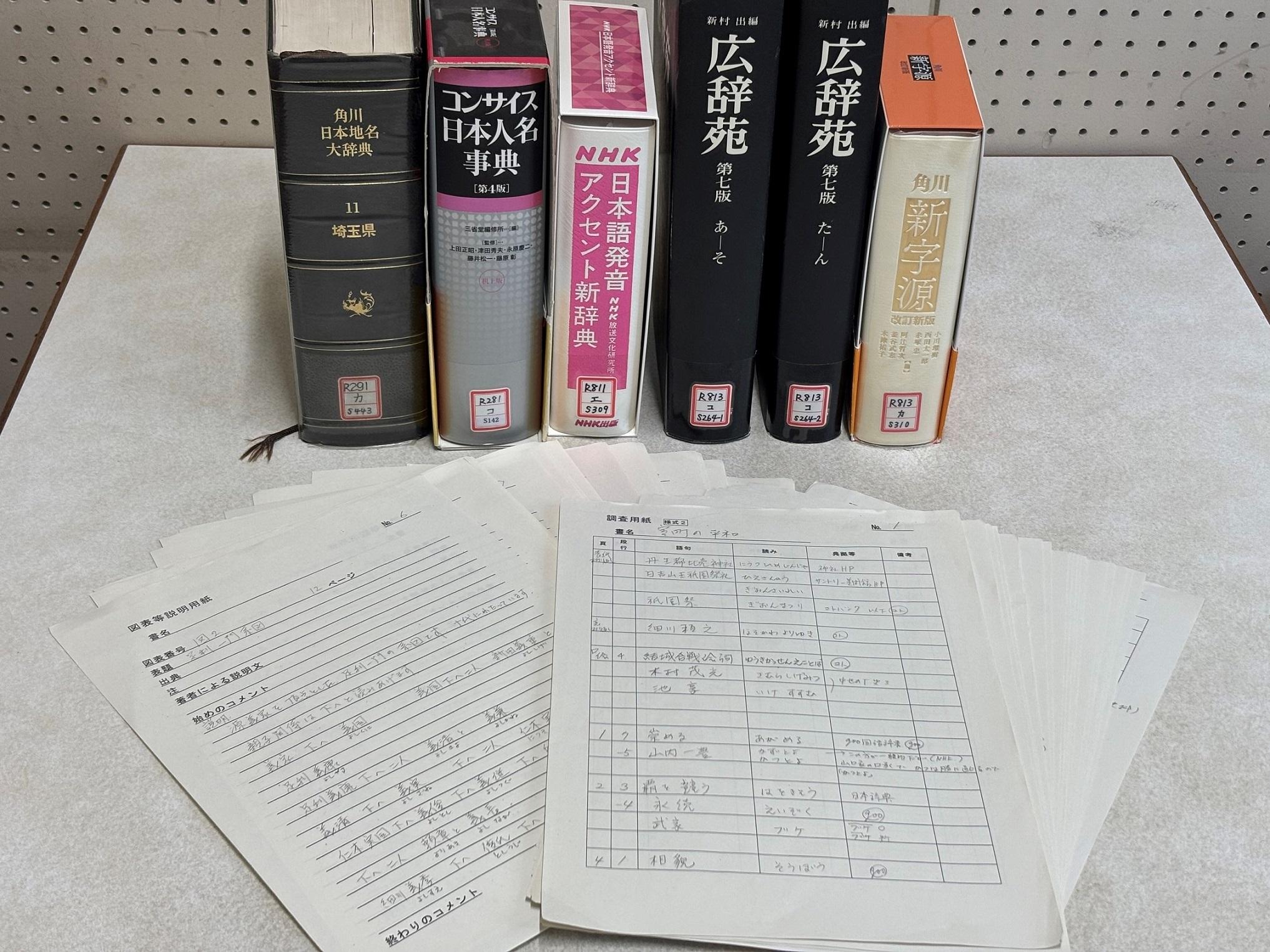

音訳、の前に

思い込みや曖昧なままの音訳は禁物です。利用者に間違った情報を提供することのないよう、まずはきちんと下読みし、人名や地名、その他漢字や外国語の読み方を調べます。

さらに、本文中の図や写真はもちろんのこと、表紙や裏表紙も言葉で説明するため、原稿を作成します。

音訳

これらを経て、やっとマイクの前に座り、録音を開始します。誤読だけではなく、文章中の間や声のトーンにも気をつけながら、聞きやすい音訳を心がけます。

録音時間は数時間から数十時間ですが、それ以上に時間と労力がかかるのが音訳なのです。

音訳校正と音訳訂正

1冊分の音訳が終了したら、別の音訳者が校正を行います。誤読やアクセント違い、校正者が聴いて分かりにくい箇所をチェックします。

校正が終わったら、音訳者は指摘のあった箇所を読み直し、訂正します。

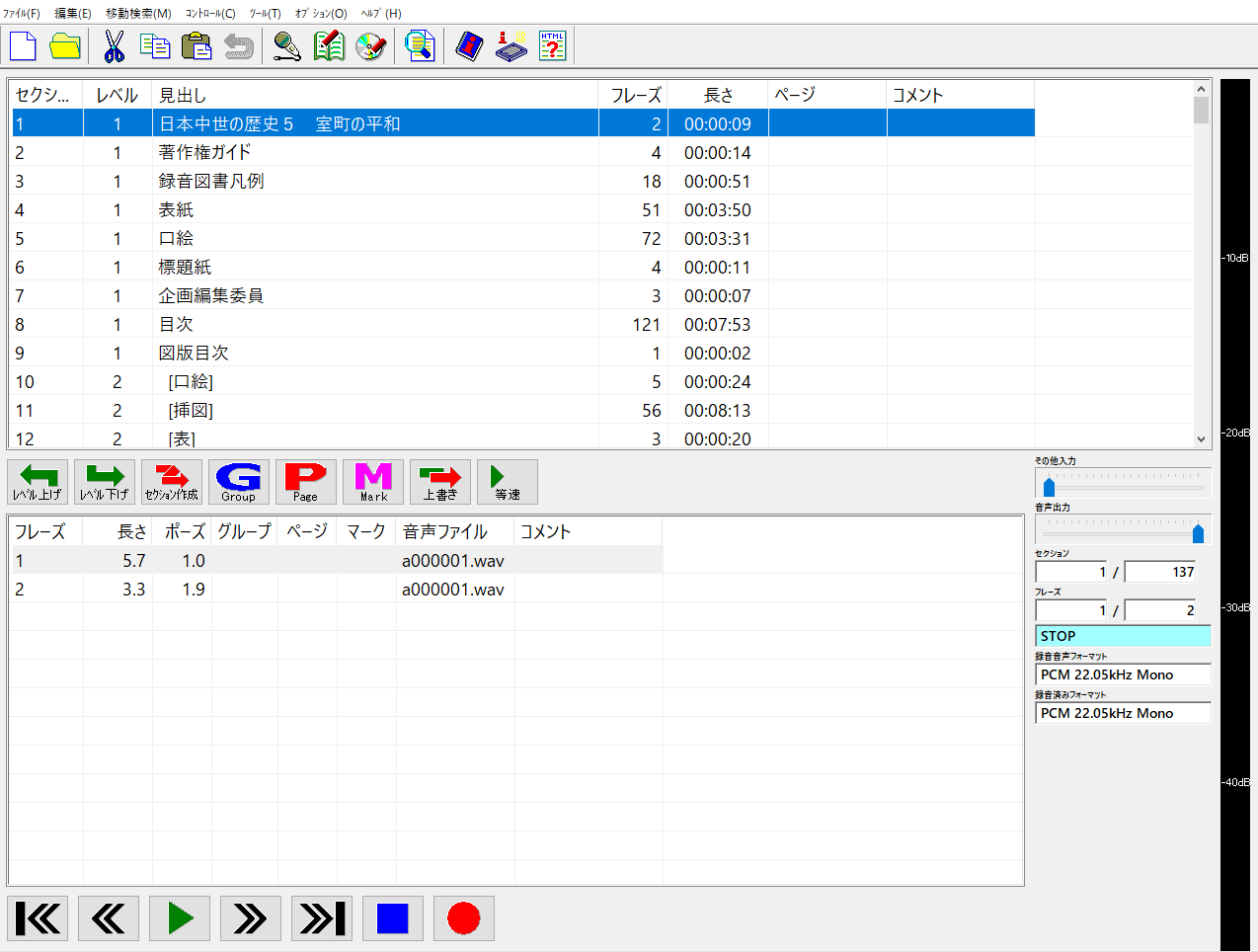

デイジー編集と校正

これで音訳作業は終わり、続いて、デイジー編集という工程に入ります。

専用のソフトウェアで、音訳者が録音した音声に章や節などの見出しやページを付けていきます。この作業をすることで、ただの音声データからデイジー図書になるのです。

ここでも編集が正しくできているかどうか、他のデイジー編集者が校正・修正し、ついに音声デイジーは完成です。

以上、簡単に音声デイジーの製作の流れを紹介しました。

読みやすい・分かりやすいバリアフリーな図書を、少しでも身近に感じていただけると嬉しいです。

2025年4月15日

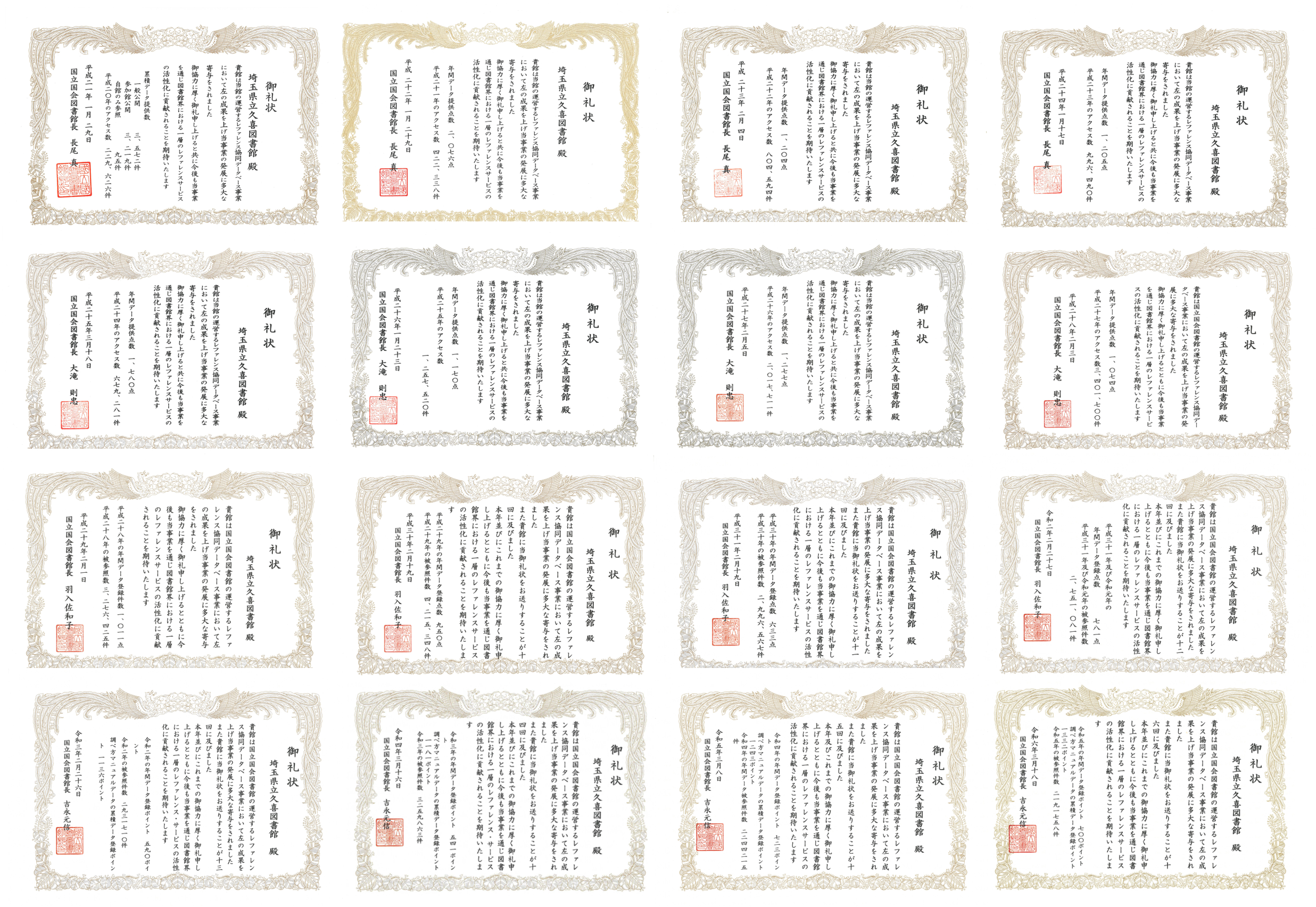

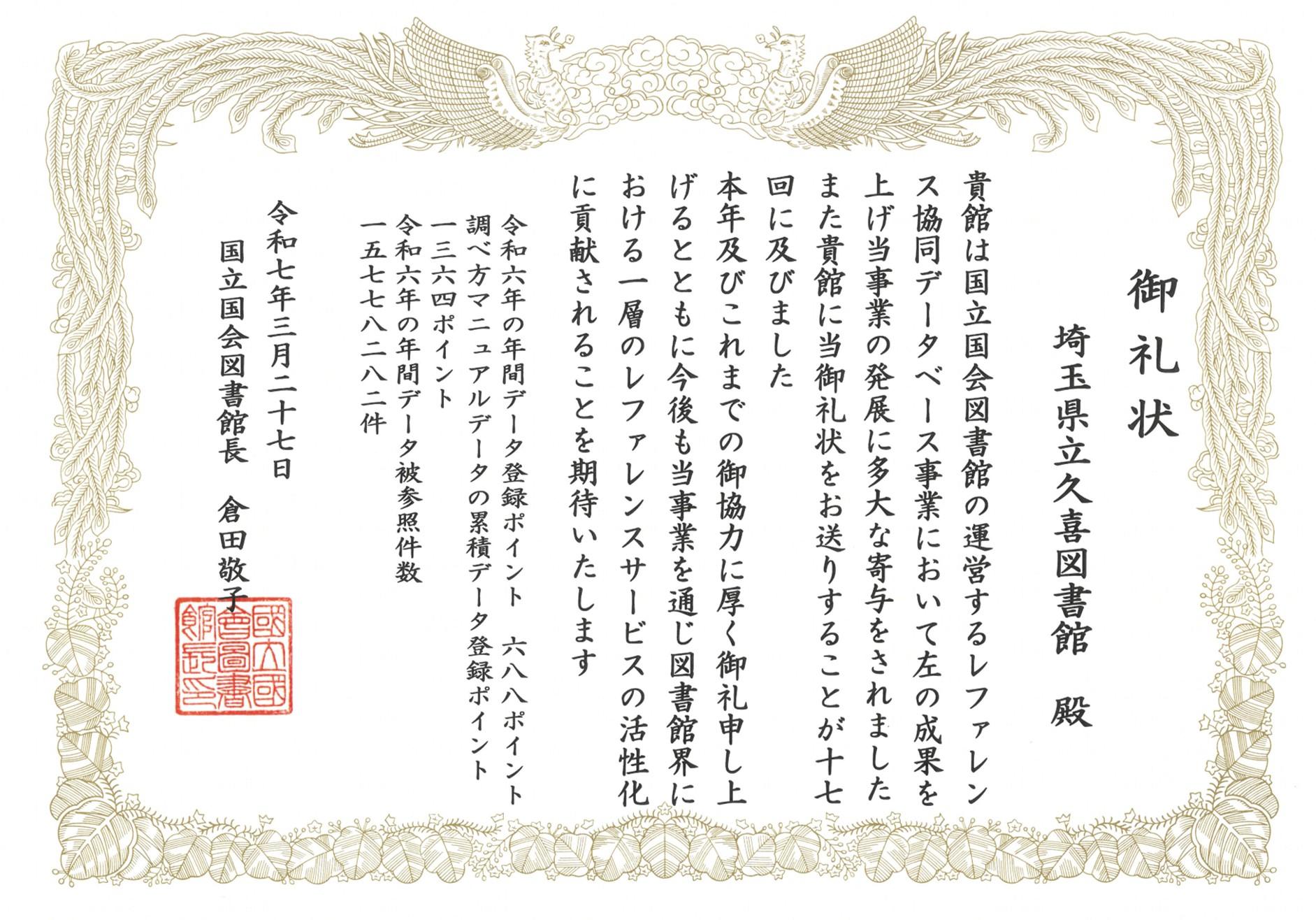

国立国会図書館からレファレンス協同データベース事業の御礼状をいただきました!

国立国会図書館では全国の図書館の調査や相談に関する事例を蓄積するデータベースを構築しています。埼玉県立図書館もこのデータベースにレファレンス事例を登録しています。

この度、埼玉県立図書館は令和6年の活動が表彰され、御礼状をいただきました!

データベースへの年間データアクセス件数を示す「年間データ被参照件数」は15,778,282件で全国1位でした。

たくさんの方に当館の事例を見ていただき、ありがとうございました。皆様の調べ物のお手伝いのヒントが見つかっていれば、うれしいです。

またこの御礼状ですが、実は当館は17年連続でいただいています。これまでの感謝状をすべてお見せします!

現在(2025年4月現在)、当館はレファレンス協同データベースに9,787件の事例を登録しています。ご興味がある方は下記のリンクから事例をご覧ください。

レファレンス協同データベース 埼玉県立図書館事例(国立国会図書館)

調査・相談(レファレンス)サービスは、埼玉県立図書館が提供する基本的なサービスのひとつです。窓口やお電話だけではなく、インターネットからも申し込むこともできます。ぜひお気軽にご相談ください。事前の利用者登録をしなくても、お申し込みいただけます。

調査・相談(レファレンス)の内容については下記のウェブページをご覧ください。

《埼玉県立図書館ウェブサイト》

「調査・相談(レファレンス)サービスのご案内」

(https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/guidance.html 埼玉県立図書館)

2025年3月27日

「はやい」は「早い」「速い」と書き分けるのに、「おそい」は「遅い」だけしかない理由とは。

こんにちは。久喜図書館 情報・地域協力担当です。

皆さんは、「はやい」は「早い」「速い」と書き分けるのに、「おそい」は「遅い」だけしかない理由をご存じでしょうか。(そういえば知らないと思った方も多いのでは?担当は知りませんでした)

こちらは今年度、久喜図書館で対応した調査・相談(以下レファレンス)内容です。専任の司書たちが図書館で所蔵している辞典類、データベース、インターネットを利用して回答を導き出しました!

このレファレンスは国立国会図書館レファ協公式Xにも取り上げられ、約5万のいいね!をいただき(3月25日現在)、いくつかのサイトでも紹介されました。今回のレファレンス事例が注目されたことで、回答した内容は質問者に届くだけでなく、事例を登録・公開したことで、多くの人に見ていただけることを改めて実感しました。

調査のプロセスなど、詳しくはこちらをご覧ください。

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000352240

情報・地域協力担当の仕事紹介は以前もご案内しましたが、

国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築しているレファレンス協同データベース(以下、レファ協)に、レファレンス内容を事例として登録・公開することを担当しています。

埼玉県立図書館に寄せられるレファレンス件数は年間約25,000件あります。蔵書の有無などのすぐお答えできるご質問から、広くて深いリサーチを必要とするご質問まで承っており、図書館の資料やデータベース、インターネットで得た情報を提供しています。これらの事例を元にレファ協への登録・公開をしています。実際に調査した内容をそのまま載せているわけではありません。ウェブサイトを見た人にとって読みやすいように調査プロセスなどを編集しています。

わからないことを調べるときに、検索エンジンで簡単に答えが得られるものもあります。

ですが、どれが本当の情報かわからないときや、調べたい情報がなかなか見つからないときはありませんか?その時は、レファレンスサービスをぜひご利用ください。

調査・相談(レファレンス)の内容についてはこちら

2023年10月24日

情報・地域協力担当の仕事について

こんにちは。久喜図書館の情報・地域協力担当です。

今まで私たちの担当の仕事について、「地域協力」の部分はこちらやこちらでご紹介してきました。

では、「情報」の部分はどんな仕事があるでしょうか。名前からは具体的にどんなことをしているのか想像しにくいこの仕事について、ご紹介したいと思います。

まず、利用者の方に直接関わる仕事として、情報の探しかた講座の運営があります。

情報の探しかた講座では、それぞれのテーマに関する情報を探す方法についてご紹介します。今年度は10月26日から開催いたします。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

次に、利用者の方からは見えにくい仕事として、レファレンスサービス関係の仕事の取りまとめがあります。

レファレンスサービスとは、利用者の方の調べ物を、図書館職員がお手伝いするサービスです。

具体的には、利用者の皆様から受け付けたご相談を下調べし、内容によって各担当へ振り分けたり、回答を取りまとめ、国立国会図書館のレファレンス協同データベースに提供したり、皆様がご自分で情報を探す際の手がかりとなるリンク集の管理をしたり、といったことをしています。

私たちが国立国会図書館へ提供したレファレンス事例は、以下からご覧いただけます。キーワードで検索することも可能ですし、提供した全ての事例の一覧を見ることもできます。

レファレンス事例データベース - 埼玉県立図書館 (pref.saitama.jp)

私たちが管理しているリンク集は、以下から見ることができます。埼玉県内の大学や博物館・資料館などで図書資料を閲覧できる場所を紹介する「埼玉の図書館類縁機関案内」や、調べものや情報収集に利用できるウェブサイトをまとめた「調査・研究に役立つリンク集」などがあります。

調査・相談(レファレンス)に役立つリンク集 - 埼玉県立図書館 (pref.saitama.jp)

ぜひご活用ください!