図書館ブログ

2026年1月24日

こんな本あります!ー久喜図書館の書棚からー

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『ペンギン、日本人と出会う』(川端裕人/著 文藝春秋 2001)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:488.66/ヘン>

ペンギンといえば、日本の多くの動物園・水族館で見ることができ、比較的ポピュラーで身近な存在であろう。世界的にみても、その飼育頭数は群を抜いている。一方で日本の動物園等で最も多く飼われているフンボルトペンギンが実は絶滅危惧種であり、世界の野生個体総数の約1割にあたる約1200羽が日本国内で飼育されていることは、あまり知られていない。また年に1度、飼育員や研究者等のスペシャリストが集まる「ペンギン会議」も開催されるなど、ペンギンに関わる人々も多い。

日本はいかにしてペンギン大国となったのか。そこに、戦後再開した捕鯨事業が深く関わっていたとは驚きである。捕鯨船がお土産として持ち帰ったエンペラーペンギンをはじめとする極地ペンギンを、少しでも長く飼育するために奮闘する人々の努力の積み重ねは、やがて繁殖の成功へと繋がっていく。

ペンギンと日本人との出会いと歩みについて、動物園や水族館、捕鯨船、南極探検隊と研究者等、それぞれの立場からわかりやすく追うことができる一冊である。

(紹介者:A・S)

■No.2■

『なぜ人間は泳ぐのか?』(リン・シェール/著 高月園子/訳 太田出版 2013)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:785.2/ナセ>

泳ぐことについてあなたが最後に考えたのはいつだろうか。おそらく、昨日、1週間前、小学校の水泳の授業のときなど、様々な答えが返ってくるのではないか。

本書は、放送ジャーナリスト・作家で熱心なスイマーでもある著者が、水泳の歴史や文化、トピックなどを綴ったものである。また、トルコにあるダーダネルス海峡の横断泳(長距離水泳レース)に挑戦する様子が合間に挟み込まれており、読者は臨場感を存分に味わうことができるだろう。

人類と泳ぐことの関係や四泳法の誕生、オリンピック選手や水泳映画まで、扱われている内容は幅広い。横断泳については、長い距離を泳ぐためのフォームの見直しや合宿で練習する様子から始まり、横断泳中の心境も語られている。本書に登場する人々の言葉からは、自分にとって泳ぐとはどういうことか、泳ぐことをいかに愛しているかが伝わってくる。

著者とともに最後のページまで泳ぎきったとき、水の上に体を浮かべる気持ちよさを味わいたくなるだろう。

(紹介者:小柳 直士)

■No.3■

『天皇の美術史1 古代国家と仏教美術』(増記隆介[ほか]/著 吉川弘文館 2018)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:702.1/テン>

日本の文化・芸術を考える時、天皇の関わりは大きい。現存する美術作品には、天皇の意向が反映されたものも多く、各時代の社会情勢や美に対する感性等、様々な視点で読み解くことができる。本シリーズは、「天皇が直接的に関与した」という視点で美術作品を選定し、その通史がまとめられている。

第一巻目となる本書は、古代国家と仏教美術をテーマに、古典の成立に焦点を当てている。高松塚古墳壁画や秘仏等、誰もが一度は耳にしたことのある作品が多く取り上げられている。

これらの作品に天皇がどのように関与し、どのような影響を与えたのだろうか。ありそうでなかった一冊。

(紹介者:S・O)

それでは、次回もお楽しみに。

2026年1月14日

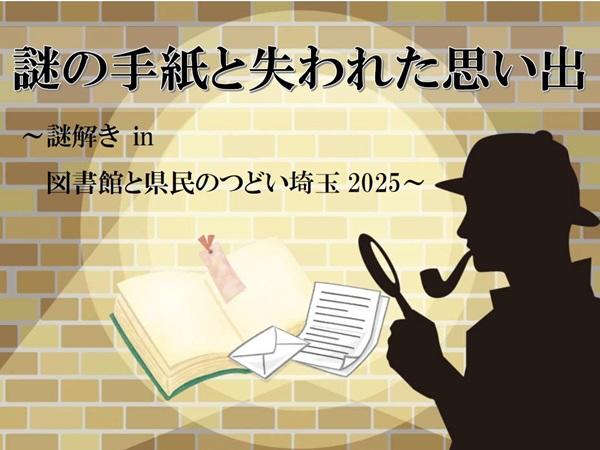

「図書館と県民のつどい埼玉2025」を開催しました!

こんにちは。埼玉県図書館協会事務局です。

12月14日(日曜日)に、「図書館と県民のつどい埼玉2025」を開催しました。本と図書館に関する企画がぎゅっと詰まった当日の様子をお届けします。

中学生のビブリオバトル

ビブリオバトルとは、おすすめの本を持ち寄って5分間で本を紹介し、一番読みたくなった本「チャンプ本」を参加者の投票で決定するという、スポーツのような書評ゲームです。

埼玉県内の中学校に通う生徒の中から、今年は15校25名の皆さんが参加しました。5グループに分かれて予選を行い、各グループで「チャンプ本」を紹介した5名が決勝に臨みます。書かれていることを実演してみせる人あり、参加者を巻き込んで内容を想像させる人あり。それぞれが工夫を凝らした発表に、参加者の心も揺れたようです。投票先が割れる中、川口市立高等学校附属中学校の松浦 穂乙香さんが紹介した、『二人一組になってください』(木爾 チレン著 双葉社刊)が最多票を集めて「チャンプ本」に選ばれました。

こども読書活動交流集会

にこにこ文庫の吉田優子さん・平田潤子さんをお招きしての「わらべうた実践講座」、東京都立多摩図書館の吉井嘉奈子さん・元公立小学校教諭の村上勅江さんをお招きしての「学校図書館講座」の2講座を開催しました。実際に体を動かしての実践や、現場での具体的な取り組み事例に学びを得た方が多かったようです。また、「こどもの本のひろば」では、おすすめのこどもの本の展示と共に「びゅんびゅんごま」の工作コーナーが登場。立ち寄った方々は思い思いの絵柄のこまを作っていました。

図書館展示

公共図書館、高校図書館、大学図書館などの図書館が、それぞれの活動やコレクションを紹介する展示を行いました。立体オーナメントの作成、ブックケアの本綴じ体験など、毎年恒例の体験ブースは引き続き大人気。新たな企画として開催された、体験ブースより少し本格的なブックケア講座も満員御礼となりました。また、今回は舞台を展示エリアの外へ広げた企画も。館内全域を回るオリジナルの謎解きゲームでは、図書館と本に関する謎が散りばめられた物語を参加者がひもといていくことに!無事に最後を見届けた方はどれくらいいたのでしょうか...?

随所で新企画の試みが行われていた「図書館と県民のつどい埼玉2025」、

多くの参加者にご来場いただき無事に終了することができました。

ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました!

2026年1月7日

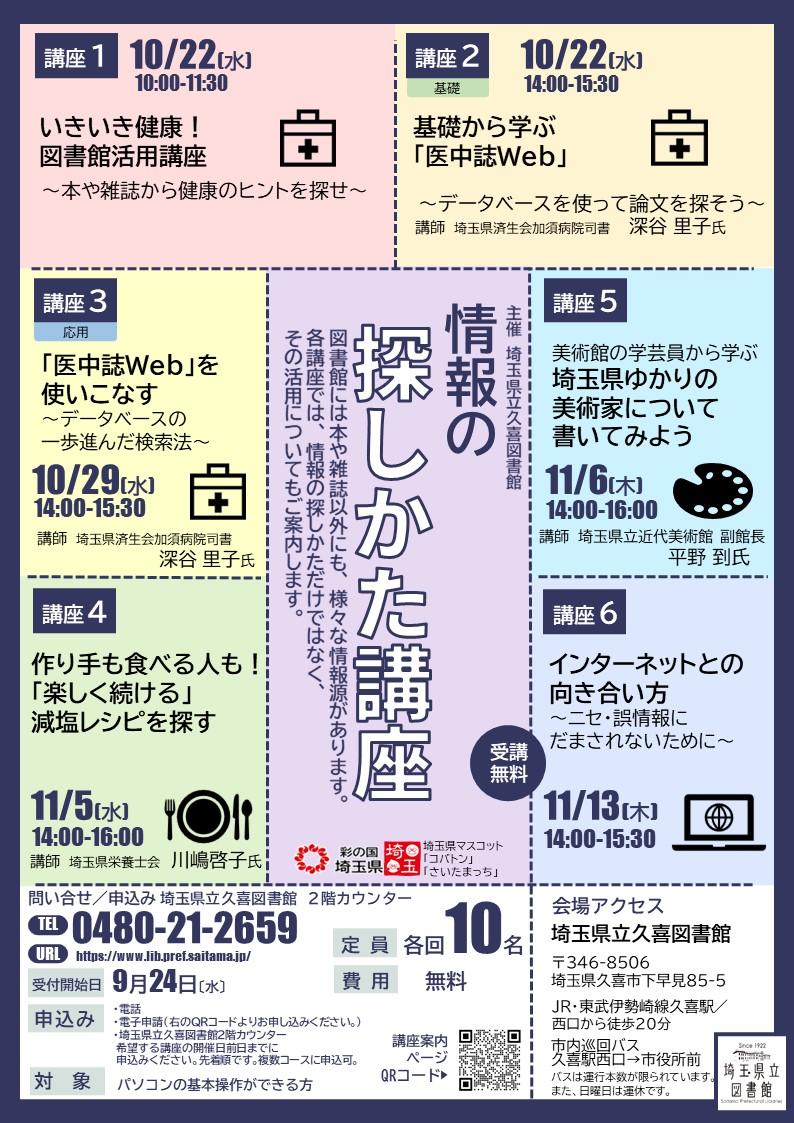

久喜図書館で情報の探しかた講座を開催しました!後日配信を行う講座もあります!

10月22日~11月13日に情報の探しかた講座を開催しました。

計58名がご参加くださいました。みなさま、本当にありがとうございました。

このブログでは各講座の様子を紹介します。

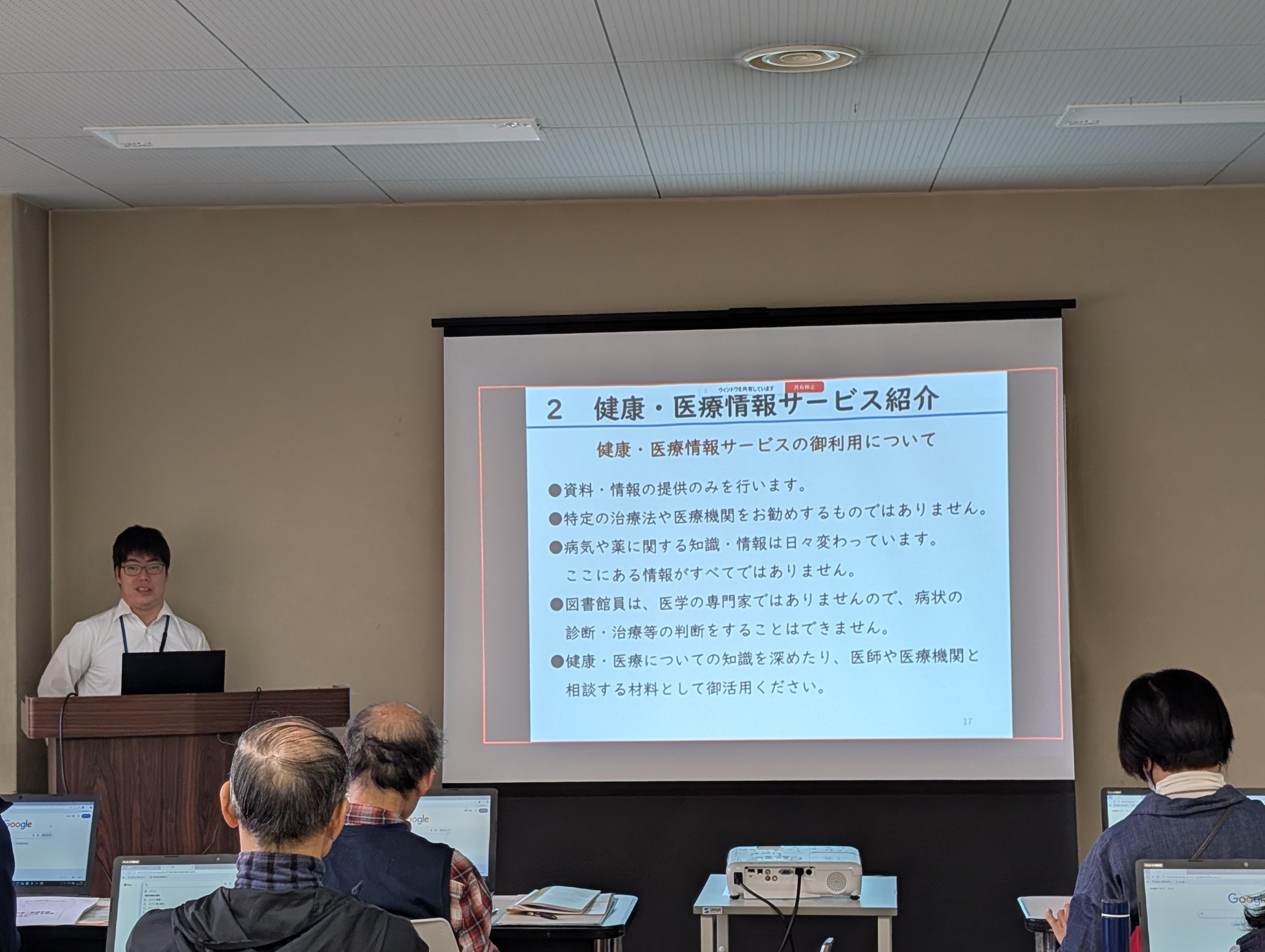

「いきいき健康!図書館活用講座 ~本や雑誌から健康のヒントを探せ~」

『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉』 をもとに健康医療情報の探し方や、探した情報が信頼できるものかどうかを見極めるポイントなどが紹介されました。

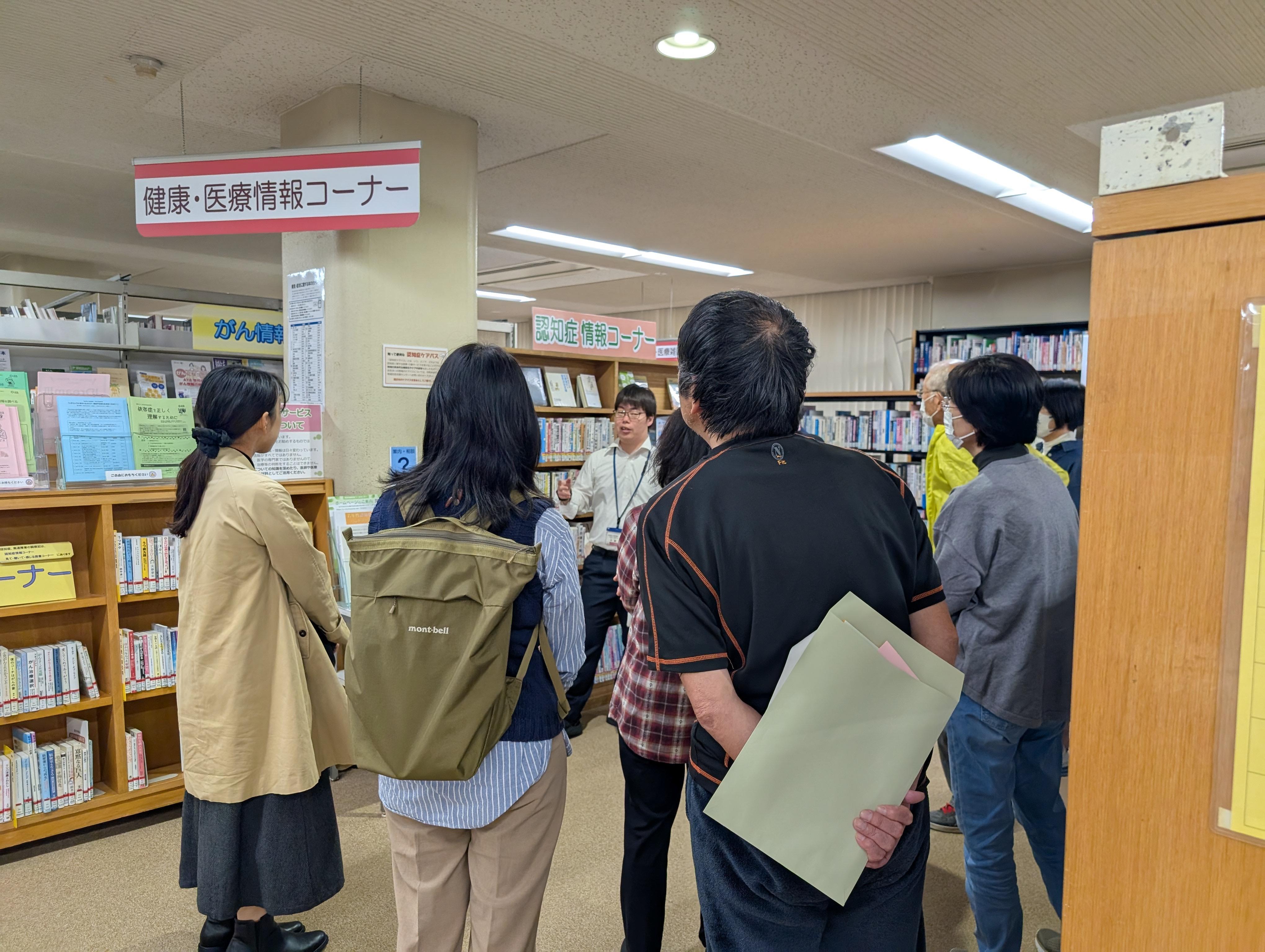

講義のあとは久喜図書館の健康・医療情報コーナーを見学し、がん、認知症コーナーなどそれぞれのコーナーの特徴をお伝えました。参加者の皆さんはそれぞれ興味のあるコーナーを熱心にご覧になっていました。

見学終了後、インターネットを使って病気の解説や病院を探す演習を行いました。

この講座の講義部分の後日配信を行う予定です。(申込み・配信期間 2026年2月1日(日曜日)~2026年2月28日(土曜日))*満員のため、後日配信の受付は終了しました。

後日配信のお申し込みは以下のURLからお願いいたします。

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=108557&accessFrom=

基礎から学ぶ「医中誌Web」~データベースを使って論文を探そう~

「医中誌Web」を使いこなす ~データベースの一歩進んだ検索法~

埼玉県済生会加須病院司書 深谷里子氏をお招きし、データベース「医中誌Web」の使いかたをご講義いただきました。この講座は基礎編、応用編に分かれています。

「基礎から学ぶ「医中誌Web」~データベースを使って論文を探そう~」では、まず医学情報の信頼性の確認方法や図書館での医学情報入手方法をご講義いただきました。その後参加者が実際にデータベースを操作し、医学文献の探しかたや探した記事の入手方法などを学びました。

「「医中誌Web」を使いこなす ~データベースの一歩進んだ検索法~」では、データベースでのシソーラスを使った便利な検索法をご講義いただきました。参加者とともに4問の演習を行ったあと、参加者自身が調べたいことについて自由に調べる時間があり、みなさん熱心に調べごとをしていました。

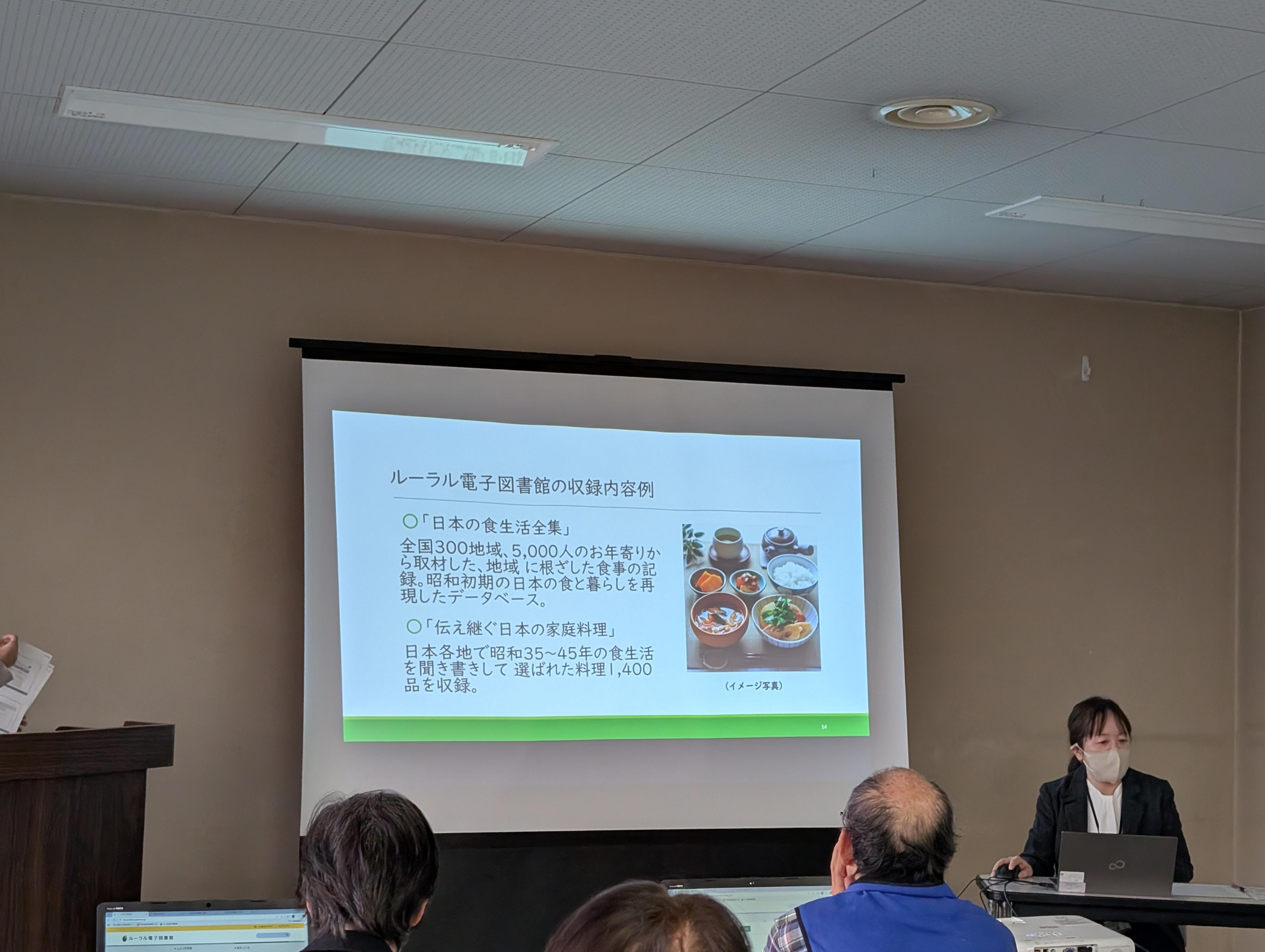

作り手も食べる人も!「楽しく続ける」減塩レシピを探す

埼玉県栄養士会 川嶋啓子氏をお招きし、塩に関する基本知識や減塩レシピなどをご講義いただきました。

参加者は自身の塩分摂取量の目安を調べ、日本人の塩分の摂取量や埼玉県が掲げる塩分摂取量目安を比較しました。講義では塩分の摂りすぎによる病気の可能性などが紹介されました。

また栄養相談の時間には塩味と酸味の調味料のどちらを優先してとったほうがよいか、加齢に伴う食事方法の変化についてなど熱心な質問がありました。

当館職員による図書館サービスの説明も行いました。また会場には栄養に関する図書・雑誌が置かれ、参加者が手に取っていました

美術館の学芸員から学ぶ!埼玉県ゆかりの美術家について書いてみよう

埼玉県立近代美術館副館長 平野到氏をお招きし、美術家について調べる方法をご講義いただきました。

作家についての経歴を書く際に参考にされるというウェブサイトや図書での調べ方、展覧会ごとの芸術家の経歴の書き方の特徴をご紹介いただきました。また今回のワークショップの課題、埼玉県ゆかりの芸術家である吉田克朗の生涯と作風を作品の解説を交えつつ、お話いただきました。

後半はインターネット情報や図書館にある吉田克朗関連の図書を基に、参加者が経歴を書いてみました。ワークショップの短い時間ではまとめるのが難しく苦戦されている方や書いてみた経歴をプリントアウトして持って帰る方もいらっしゃいました。

この講座の講義部分を後日配信を行う予定です。(申込み・配信期間 2026年2月1日(日曜日)~2026年2月28日(土曜日))*満員のため、後日配信の受付は終了しました。

後日配信のお申し込みは以下のURLからお願いいたします。

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=108555&accessFrom=

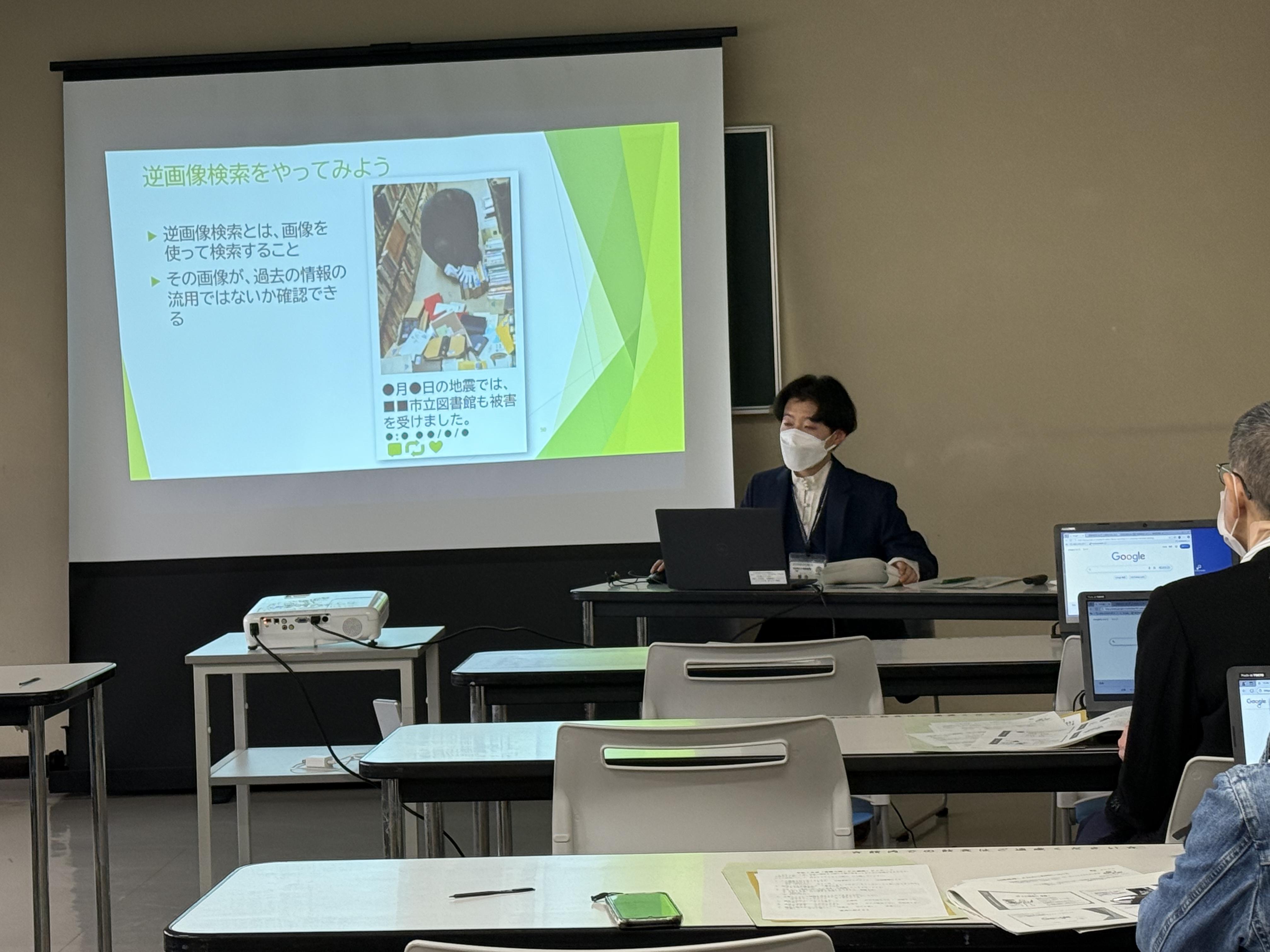

インターネットとの向き合い方 ~ニセ・誤情報にだまされないために~

総務省のテキストをもとにインターネット情報との向き合い方について講義をしました。

どんな人がニセ・誤情報に騙されやすいのかを知ることを最終目標として、災害や政治関連の最近の事例を取り上げながら人はどんな情報に騙されやすいのかを解説しました。また写真を逆画像検索して、その写真がいつインターネットに登場したのかをパソコンを使って調べてみました。

この講座ではケーブルテレビ久喜の取材がありました。放送された様子は下記のYouTubeから確認できます。

https://youtu.be/p8kxzPQgAN0?si=V7nHIfOvc1VT8qD4

後日配信を行います。

すでに各講座欄でも紹介していますが、一部の講座は後日配信を行います。

ご興味のある方は是非ご覧ください。

*満員のため、後日配信の受付は終了しました。

すでにお申込みいただいた方は2月28日(土曜日)まで動画をご覧いただけます。

【配信プログラム】

1 美術館の学芸員から学ぶ! 埼玉県ゆかりの美術家について書いてみよう

講師:平野 到氏(埼玉県立近代美術館副館長)

松田 康佑(埼玉県立久喜図書館 芸術・文学資料担当)

2 いきいき健康!図書館活用講座~本や雑誌から健康のヒントを探せ~

講師:小柳 直士司書(埼玉県立久喜図書館 自然科学・技術資料担当)

【後日配信期間】2026年2月1日(日曜日)~2026年2月28日(土曜日)

【定員】 各プログラム30名

【申込方法】以下のURLからお申し込みください。申込後、YouTubeのURL記載メールが送信されます。

いきいき健康!図書館活用講座~本や雑誌から健康のヒントを探せ~

URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=108557&accessFrom=

*満員のため、後日配信の受付は終了しました。

すでにお申込みいただいた方は2月28日(土曜日)まで動画をご覧いただけます。

美術館の学芸員から学ぶ! 埼玉県ゆかりの美術家について書いてみよう

URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=108555&accessFrom=

*満員のため、後日配信の受付は終了しました。

すでにお申込みいただいた方は2月28日(土曜日)まで動画をご覧いただけます。

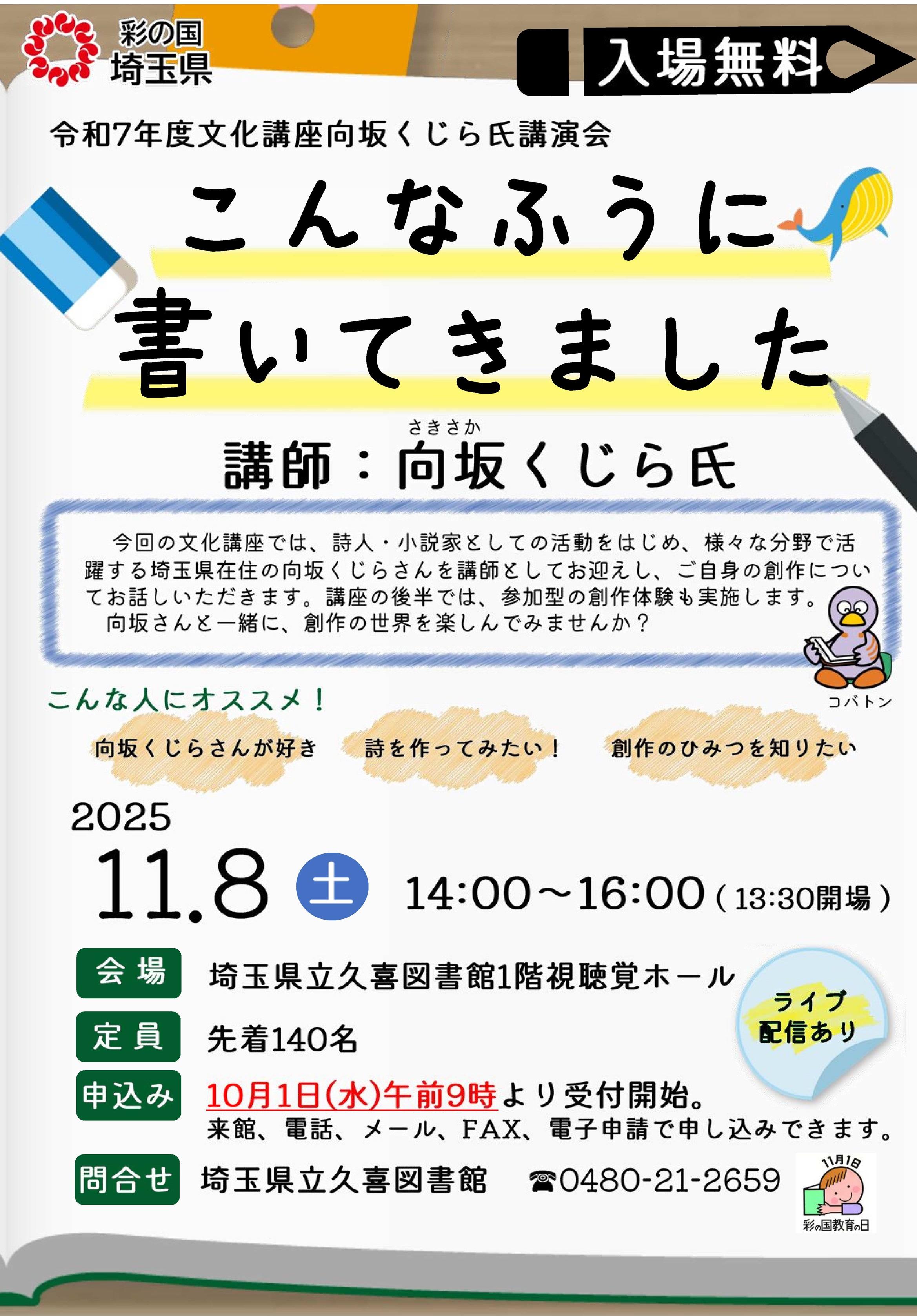

2025年12月20日

文化講座「こんなふうに書いてきました」を開催しました!

こんにちは。久喜図書館 芸術・文学資料担当です。

11月8日(土曜日)に久喜図書館1階視聴覚ホールで、文化講座「こんなふうに書いてきました」を開催しました。

今回の文化講座では、埼玉県在住で詩人・小説家として活躍されている向坂(さきさか)くじらさんを講師としてお迎えしました。

1作目、2作目として発表された小説が昨年・今年と連続で芥川賞候補に選ばれるなど、今まさに文学界で注目されている向坂さん。会場には、幅広い年代のファンが集まりました。

講座の前半では、向坂さんの創作の動機、作品制作のプロセスについてお話しいただきました。向坂さんの創作メモもご紹介いただき、画面いっぱいに映し出されたメモに注目が集まる場面も。

また、詩を鑑賞する時間も設けられ、向坂さん直々の解釈を聴きながら詩に触れる貴重な体験となりました。

講座の後半では、客席参加型の創作体験(ミニ・ワークショップ)を行いました。

「実際に詩を作ってみよう」というこのワークショップ。短い創作時間でしたが、皆さん真剣に鉛筆を走らせていました。

創作後、何人かの方が作成した詩を発表、向坂さんからコメントをいただきました。

質疑応答の時間では、会場・配信共に次々と質問が寄せられました。

参加者からの熱心な質問に、丁寧にお答えいただきました。

講座終了後には、当館司書から調べ方案内「詩について調べる」をご案内いたしました。

調べ方案内「詩について調べる」は、久喜図書館内で配布中のほか、ウェブサイトでも公開しています。2階公開図書室で開催していた資料展「「シ。」詩の楽しみかた」のリストと併せて、調査にお役立てください。

調べ方案内 Milestone(久喜図書館) No.78「詩について調べる」

【久喜】資料展「「シ。」詩の楽しみかた」

参加者からは「詩に苦手意識があったが、お話を聞いて色々な詩の本を読みたいと思った」「詩を作ってみたくなりました」などの感想をいただきました。

向坂様、そしてご参加くださいました皆さま、ありがとうございました。

2025年12月17日

資料展「舞台に咲く日本の心-伝統芸能の世界」開催中!(県立久喜図書館)

こんにちは、新聞・雑誌担当です。

現在、県立久喜図書館2階公開図書室では、資料展「舞台に咲く日本の心-伝統芸能の世界」を開催中です。

日本の伝統芸能は、長い歴史の中で継承され、多くの人々を魅了し続けています。

また、歌舞伎や能楽等がユネスコの「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に登録されるなど、世界的にも高い評価を得ています。

資料展では、県立図書館の所蔵資料等を通じて、歌舞伎、能楽、落語、文楽、県内の民俗芸能について、演者、衣装、小道具、音楽、舞台、台本など、様々な観点から魅力をお伝えする資料を展示しています。

この記事では、各部門の展示内容について詳しく紹介します。展示している資料のリストはPDFファイルのダウンロード、外部サイト「ナラベル」で確認することもできます。詳細は下記の資料展ページをご確認ください。

展示資料は、発行後2年を経過した雑誌を除き貸出ができます!

また、県内の市町村立図書館に取り寄せが可能です。お近くの図書館にお問い合わせください。

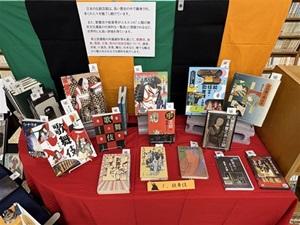

1.歌舞伎

歌舞伎は、江戸時代の初期、出雲の阿国による、当時巷にみられたかぶき者やキリシタンの風俗を取り入れた「かぶき踊り」が始まりとされています。幕府の取り締まりに柔軟に対応しながら、庶民から絶大な人気を得ました。

歌舞伎の歴史や、名跡「市川團十郎」などの役者に関する本、人気の演目「勧進帳」のDVDなどを展示しています。

2025年にヒットした歌舞伎がテーマの映画をきっかけに、興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか?展示資料を読む(観る)と、歌舞伎への理解が深まります!

2.能楽(能/狂言)

能楽は奈良時代に中国大陸から伝わった「散楽(さんがく)」がルーツとされ、能と狂言どちらも能舞台で上演されます。

基本的な歴史や両者の違いがわかる資料から、能と狂言で使われる面や楽器のことがわかる資料、人気の狂言師にスポットを当てたドキュメンタリー番組のDVDなどがあります。

初めての鑑賞に役立つポイントが解説された資料もありますので、舞台のDVDとセットで借りてお家で鑑賞するのも楽しいですよ!

3.落語

落語のルーツは、室町時代末期から安土桃山時代にかけて戦国大名に仕え、世情を伝える役割を担った「御伽衆(おとぎしゅう)」とされています。

舞台上では一人の演者が、語りと身振りで表現しています。

名作ネタのあらすじがわかる資料、噺家の著書や伝記、実際の寄席で上演された話芸のCD、DVDから、噺家が高座に上がる時に流れる出囃子を集めたCDもあります。

年末年始に落語で笑い納め/初めはいかがでしょうか?

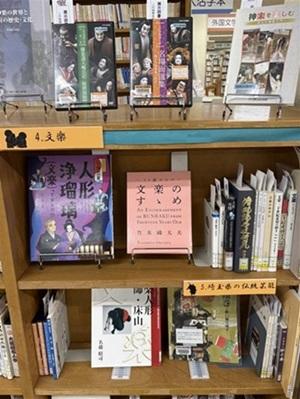

4.文楽

文楽(人形浄瑠璃文楽)は、語り・音楽・人形が一体となった人形芝居です。現在の形は江戸時代に大阪で生まれ、竹本義太夫の義太夫節と近松門左衛門の作品のコンビにより、多くのヒット作が生まれました。人気の演目が歌舞伎化されることもあり、歌舞伎とは互いに影響を与えながら発展したそうです。

入門書や各演目の研究書、人間国宝四世竹本津大夫直筆の床本(台本)を収録した資料、国性爺合戦など人気演目のDVDを展示しています。

語りの太夫、音楽の三味線奏者、巧みに人形を操る人形師など、それぞれに注目してお楽しみください。

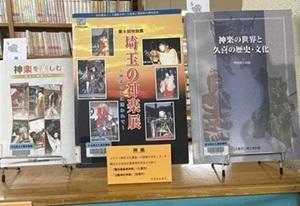

5.埼玉県の伝統芸能

県内には多くの伝統芸能があり、各地域で大切に受け継がれています。今回は県立図書館に所蔵している図書資料や映像資料の一部を展示しています。

先日「神楽」が、ユネスコ無形文化遺産へ提案されることが決定しました。県内からは

・「鷲宮催馬楽神楽」(久喜市)

・「玉敷神社神楽」(加須市)

の2つが含まれております!

こちらの神楽に関する資料も展示していますので、是非ご覧ください。

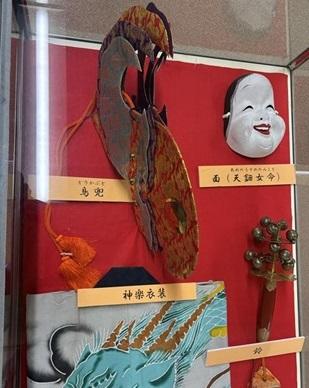

また、展示期間中ガラスケースでは、神楽衣装(県立歴史と民俗の博物館教育普及資料)も展示しております!

皆様のご利用、ご来館をお待ちしています!

----------------

資料展「舞台に咲く日本の心-伝統芸能の世界」

期間:令和7年12月2日(火曜日)~令和8年2月1日(日曜日)(休館日を除く)

場所:埼玉県立久喜図書館 2階公開図書室

----------------