2024年12月

2024年12月26日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『どどいつ入門』 (中道風迅洞著 徳間書店 1986)

<所蔵館:久喜図書館 911.66/ナ >

「散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする」--こんなフレーズを、歴史の教科書で見たことがある人も多いのではないだろうか。この歌は七・七・七・五の二十六音の組み合わせで作られる都々逸(どどいつ)という詩の一つである。

本書は、都々逸の発祥から現代までの歴史、また関連する資料についてまとめられた、まさに書名どおり都々逸の入門書として最適な本である。

江戸時代、寄席芸人であった都々逸坊扇歌(どどいつぼうせんか)が大成したとされる都々逸は、寄席や座敷などで節をつけて歌われ、やがて大衆に文芸として広まった。名が知れた読み手がいる俳句や短歌と異なり、無名の民の作品が多いことも特徴である。著者が全国から収集し、作中で紹介される数多くの都々逸は、男女の恋愛や日常の風景を描いたもの、世相を反映したものまで様々である。

人々の生活や想いがうかがえる都々逸の世界に、ぜひ触れてみてはいかがだろうか。

(紹介者:T・M)

■No.2■

『秀吉を襲った大地震』(寒川旭著 平凡社 2010)

<所蔵館:久喜図書館 453.21/ヒテ>

天下統一を果たした豊臣秀吉だが、統一の前後、二度にわたり大地震に見舞われている。中部から近畿東部までの広範囲を襲った1586年の天正地震と京阪神地域を襲った1596年の伏見地震である。

本著は、10年という短期間に2度も起きた大地震に着目し、古文書の記録から読み取れる被害の大きさや人々の様子だけでなく、遺跡の発掘調査から得られた地震の痕跡も組み合わせ、戦国時代の終わりから天下統一に向かう激動の時代を読み解いている。

剛気な秀吉も大地震には敵わず、彼の築いた豪華絢爛な城や城下町は崩れてしまった。被害の大きさは各地の遺跡に残された液状化や地滑りのあとが物語っている。

日本で暮らす限り地震から逃れることはできない。被害を少なくするには、科学技術の進歩も重要だが、過去の地震から知識や教訓を得ることも大切である。まもなく能登半島地震から1年、阪神・淡路大震災から30年が経つ。400年前の地震から何を得られるか、ぜひ読んで確かめてほしい。

(紹介者: K・C)

■No.3■

『骨ものがたり 環境考古学研修室のお仕事』 (飛鳥資料館・埋蔵文化財センター環境考古学研究室執筆・編集 奈良文化財研修所飛鳥資料館 2019)

<所蔵館:久喜図書館 457.8/ホネ>

骨を研究する、と聞くとどんな仕事を思いつくだろうか。

本書は、遺跡と一緒に出土する動植物の骨や種などから、人々が時代ごとにどのように生きてきていたかを研究する、環境考古学研究所のお仕事を紹介した図録である。

調査時に持っていく仕事道具から細やかな調査作業の一つ一つまで、豊富な写真で丁寧に説明があり、まるで自分が研究所に社会科見学で訪れた気分になってくる一冊である。

(紹介者:T・F)

それでは、次回もお楽しみに。

2024年12月20日

資料展「書くから打つヘ~心を伝える~」開催中(県立久喜図書館)

県立久喜図書館では展示「書くから打つヘ~心を伝える~」を展示しています。

手紙や和歌など、想いを伝えるために人は「書く」ことを行ってきました。最近ではテクノロジーの進化によって、文字をキーボードで打つ機会が多くなってきました。さらにAIの進化により、精度の高い文章をAIが作成することもできるようになりました。

今回の展示ではテクノロジーの進化によって変化する「書く」ということのうち、手紙など人々が気持ちを伝えあってきたものを中心に展示しています。古代から現代までの手紙や和歌の内容から生成AIの動向まで様々な面から本や雑誌を紹介します。このブログではこの展示の内容を紹介します。

*一部資料は貸出ができません。館内でお楽しみください。

1.書く道具

手紙、和歌を書くためには道具が必要です。筆や硯、文具など、どのような道具が使われてきたかを紹介します。文房具自体は現在も使われていますが、文房具の博覧会が行われるなど、年々人気が増しています。そんな魅力的な文房具を取り扱うお店の情報が載っている雑誌も置いています。ぜひ雑誌をご覧いただいて、気になる文房具を手に入れてみてください。

2.日本の手紙

平安時代から近現代までの日本人の手紙を展示します。戦国時代の武将はどんな手紙を送りあい、戦に臨んでいたのか?近世の文豪たちは名作を生み出す裏で、どんな手紙を送りあっていたのか?歴史上の有名人たちの手紙をこっそりと覗き見ることができます。

3.世界の手紙

日本だけでなく、外国でも手紙はやり取りされています。マリー・アントワネットの秘密の手紙や歴史を変えた手紙を集めた本なども紹介しています。手紙を読むことで歴史上の人物も身近に感じることができるかもしれません。

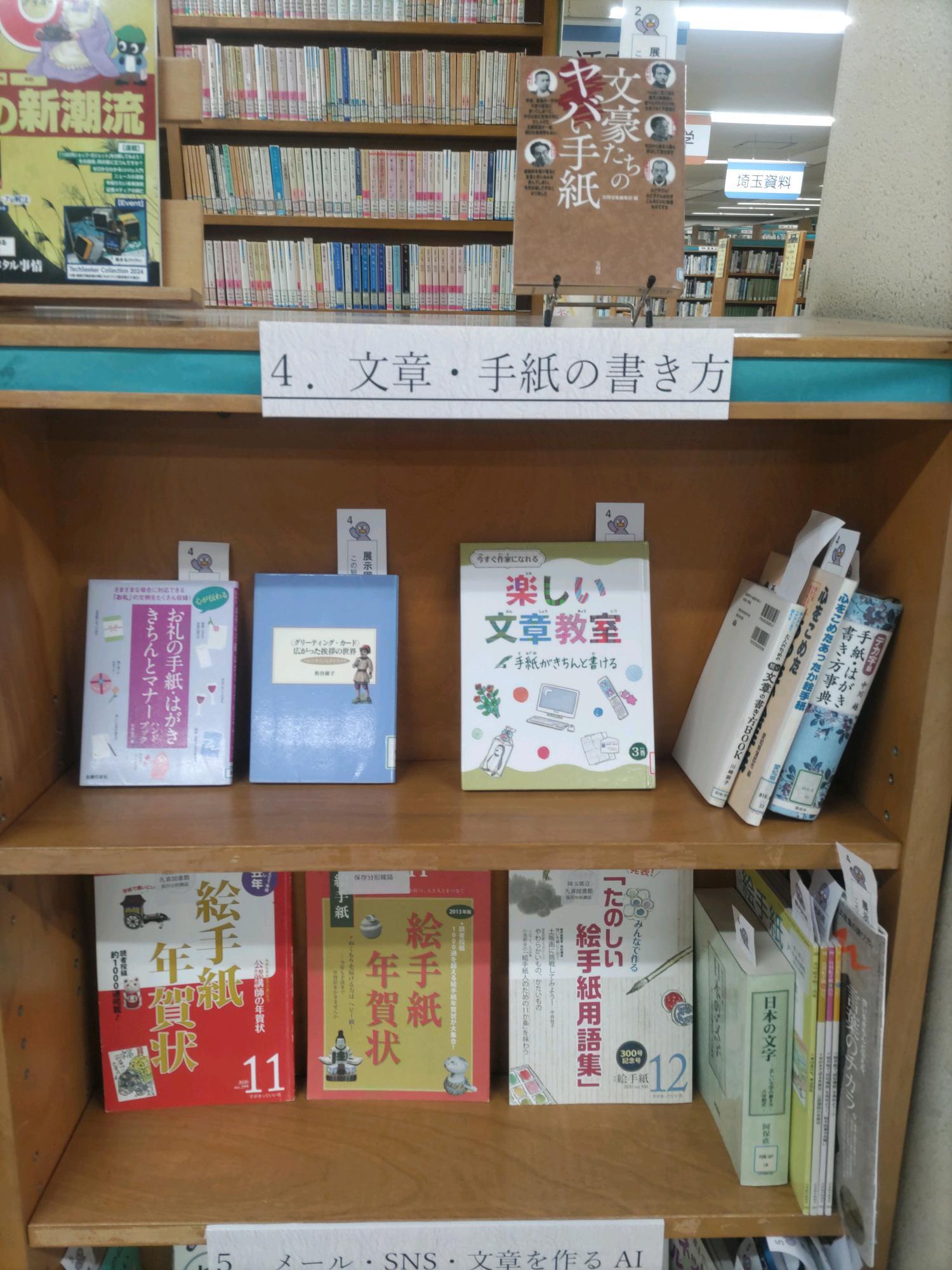

4.文章・手紙の書き方

ここまでの展示を見れば、自分でも文章や手紙を書きたいと思う方もいらっしゃるはず。そんな方のために心を伝える文章・手紙の書き方の本を揃えました。年末の展示のため、年賀状の書き方が書いてある雑誌もあります。年賀状も書くことが少なくなってきましたが、送るからには相手に心が伝わるようなものを送りたいですね。

5.メール・SNS・文章を作るAI

多くの人はメール・SNSを使っていると思います。メール文の書き方だけでなく、SNSの使い方の注意点を紹介する本を置いています。また、今は生成AIが注目されています。文章を作る生成AIも登場していますが、今後どのように進化していくのでしょうか?生成AIの現状と進化について考えるヒントとなる雑誌も展示しています。

----------------

資料展「書くから打つヘ~心をつたえる~」

期間:令和6年12月3日(火曜日)~令和7年2月2日(日曜日)

場所:埼玉県立久喜図書館 2階展示コーナー

----------------

2024年12月13日

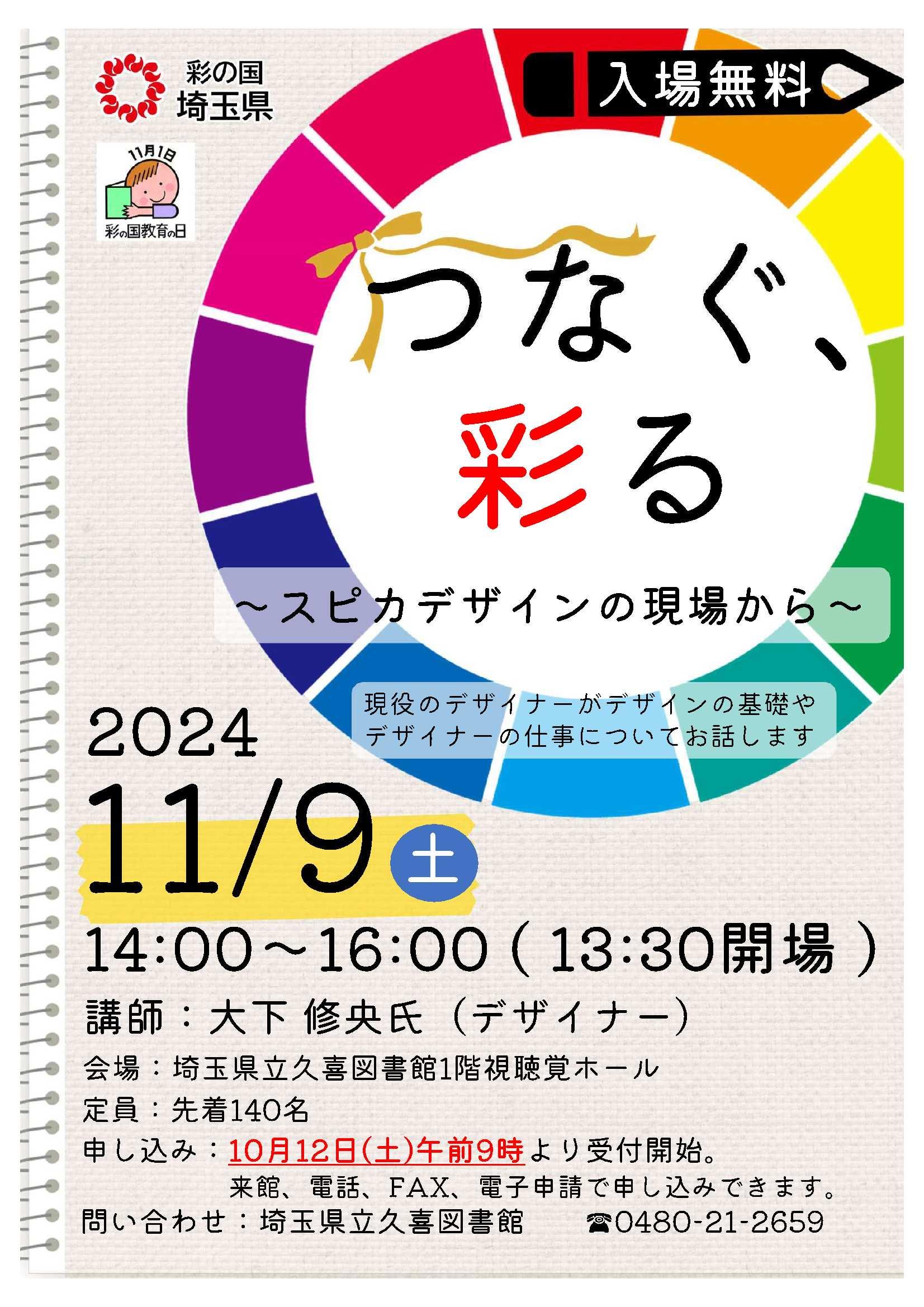

文化講座「つなぐ、彩る ~スピカデザインの現場から~」を開催しました

こんにちは。久喜図書館 芸術・文学資料担当です。

11月9日(土曜日)に久喜図書館1階視聴覚ホールで、文化講座「つなぐ、彩る ~スピカデザインの現場から~」を開催しました。

今回の文化講座では、朝霞市のデザイン事務所「スピカデザイン」で代表を務める大下修央(おおした・のぶお)氏を講師としてお迎えしました。

講座は3部構成で、それぞれ「デザインの基礎」、「デザイナーのお仕事紹介」、「コンテンツ別デザイン色々」についてお話いただきました。

第1部「デザインの基礎」では、寒色や暖色などの色使いがどのような印象を与えるのか、人の視線を考慮するレイアウト等、デザインに関する基礎的な知識についてお話いただきました。

続いての第2部では、「デザイナーのお仕事紹介」として、デザイナーがどのような工程で企画やデザインを進めていくのか、実際に大下氏が手掛けた名刺の例をご紹介してくださりました。

色選びや紙の素材、細かなフォントの変更によりどう印象が変わるのか、並べられた名刺の画像に注目が集まりました。

第3部「コンテンツ別デザイン色々」では、ホームページやボードゲームなど、大下氏がデザインを手掛けるコンテンツから、選挙ポスターや薬袋の事例まで、ターゲットや目的を考慮する重要性についてお話いただきました。

質疑応答では、次々に挙がる熱心な参加者からの質問に、丁寧にお答えいただきました。

講座終了後には、当館司書からデザインの調べ方について10分ほどご案内をいたしました。

調べ方案内「デザインについて調べる」は、久喜図書館内で配布中のほか、ウェブサイトでも公開しています。2階公開図書室で開催していた資料展「芽生える創造 明日を彩るデザイン」のリストと併せて、デザインに関する調査にお役立てください。

調べ方案内 Milestone(久喜図書館)

【久喜】資料展「芽生える創造 明日を彩るデザイン」

参加者の方からは「デザイナーという職業に親しみを感じることが出来た」「仕事の進め方が聞いていて面白かった」などの感想をいただきました。

大下様、そしてご来場くださいました参加者の皆さま、ありがとうございました。

なお、今回の講座の配布物につきまして、期間限定で公開いたします。

下記イベントページに掲載しておりますので、講座に参加できなかった方もぜひご覧ください。