2024年12月26日

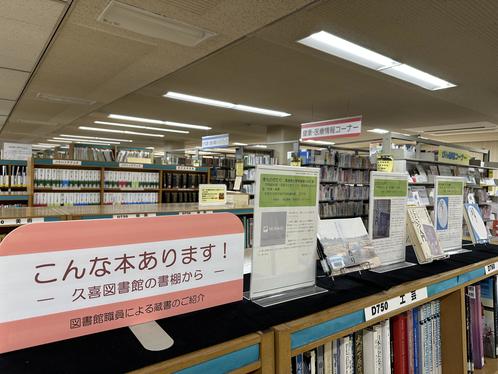

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『どどいつ入門』 (中道風迅洞著 徳間書店 1986)

<所蔵館:久喜図書館 911.66/ナ >

「散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする」--こんなフレーズを、歴史の教科書で見たことがある人も多いのではないだろうか。この歌は七・七・七・五の二十六音の組み合わせで作られる都々逸(どどいつ)という詩の一つである。

本書は、都々逸の発祥から現代までの歴史、また関連する資料についてまとめられた、まさに書名どおり都々逸の入門書として最適な本である。

江戸時代、寄席芸人であった都々逸坊扇歌(どどいつぼうせんか)が大成したとされる都々逸は、寄席や座敷などで節をつけて歌われ、やがて大衆に文芸として広まった。名が知れた読み手がいる俳句や短歌と異なり、無名の民の作品が多いことも特徴である。著者が全国から収集し、作中で紹介される数多くの都々逸は、男女の恋愛や日常の風景を描いたもの、世相を反映したものまで様々である。

人々の生活や想いがうかがえる都々逸の世界に、ぜひ触れてみてはいかがだろうか。

(紹介者:T・M)

■No.2■

『秀吉を襲った大地震』(寒川旭著 平凡社 2010)

<所蔵館:久喜図書館 453.21/ヒテ>

天下統一を果たした豊臣秀吉だが、統一の前後、二度にわたり大地震に見舞われている。中部から近畿東部までの広範囲を襲った1586年の天正地震と京阪神地域を襲った1596年の伏見地震である。

本著は、10年という短期間に2度も起きた大地震に着目し、古文書の記録から読み取れる被害の大きさや人々の様子だけでなく、遺跡の発掘調査から得られた地震の痕跡も組み合わせ、戦国時代の終わりから天下統一に向かう激動の時代を読み解いている。

剛気な秀吉も大地震には敵わず、彼の築いた豪華絢爛な城や城下町は崩れてしまった。被害の大きさは各地の遺跡に残された液状化や地滑りのあとが物語っている。

日本で暮らす限り地震から逃れることはできない。被害を少なくするには、科学技術の進歩も重要だが、過去の地震から知識や教訓を得ることも大切である。まもなく能登半島地震から1年、阪神・淡路大震災から30年が経つ。400年前の地震から何を得られるか、ぜひ読んで確かめてほしい。

(紹介者: K・C)

■No.3■

『骨ものがたり 環境考古学研修室のお仕事』 (飛鳥資料館・埋蔵文化財センター環境考古学研究室執筆・編集 奈良文化財研修所飛鳥資料館 2019)

<所蔵館:久喜図書館 457.8/ホネ>

骨を研究する、と聞くとどんな仕事を思いつくだろうか。

本書は、遺跡と一緒に出土する動植物の骨や種などから、人々が時代ごとにどのように生きてきていたかを研究する、環境考古学研究所のお仕事を紹介した図録である。

調査時に持っていく仕事道具から細やかな調査作業の一つ一つまで、豊富な写真で丁寧に説明があり、まるで自分が研究所に社会科見学で訪れた気分になってくる一冊である。

(紹介者:T・F)

それでは、次回もお楽しみに。