健康・医療情報サービス

2025年3月27日

健康・医療情報講演会「避難生活であなたと家族の健康を守るために ~災害サイクルとタイムライン~」を開催しました!

こんにちは。自然科学・技術資料担当です。

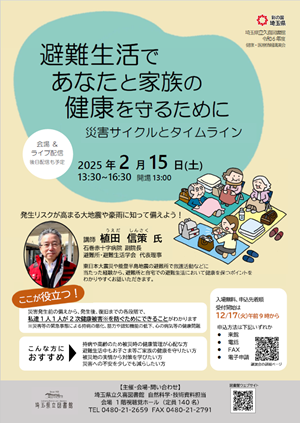

2月15日土曜日、石巻赤十字病院副院長の植田信策さんをお招きし、講演会「避難生活であなたと家族の健康を守るために ~災害サイクルとタイムライン~」を開催しました。

今回は来場型とオンライン配信型を併用したハイブリッド形式の講演会を実施しました。ご参加くださったみなさま、本当にありがとうございました。

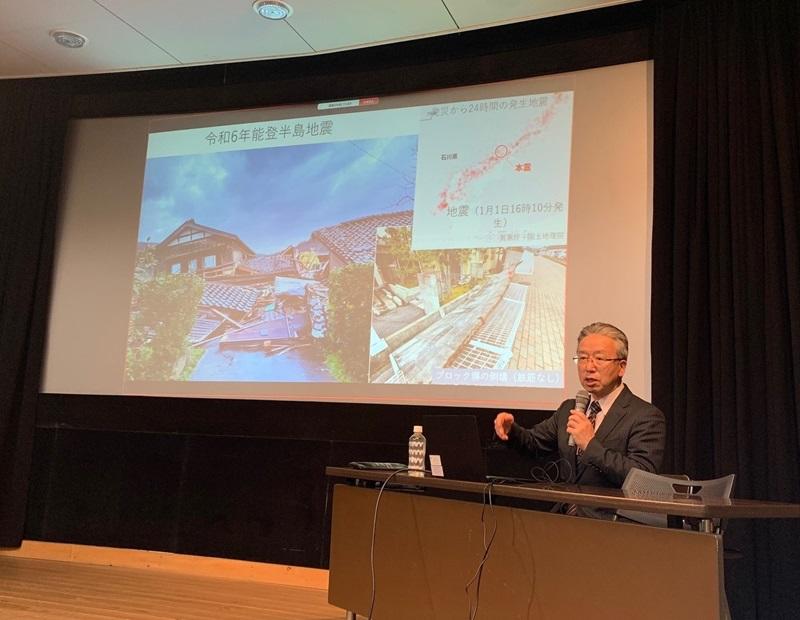

講演会は令和6年に発生した石川県能登半島地震の被災状況のお話から始まりました。

避難所で雑魚寝する被災者、小学校の校庭に作られた素掘りのトイレ、避難所に届いた菓子ぱんの山など、目を背けたくなるような写真とともに避難所生活の実情をご説明いただきました。東日本大震災や熊本地震にも共通することとして、避難所生活が健康被害をもたらしていることが明らかになっているそうです。

健康被害による災害関連死を防ぐため、植田先生が理事長を務められている避難所・避難生活学会では「TKB48」という標語を提唱されています。これはトイレ(T)、キッチン(K)、ベッド(B)を48時間以内に設置するという意味です。「TKB48」が実践された好事例の紹介に話が移ると、会場の雰囲気が少し明るくなり、好事例に学ぼうと皆さん熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

避難所の環境改善に尽力されてきた植田先生ならではのノウハウが詰まった講演で、質疑応答では沢山の手があがりました。

講演の後は、埼玉県の危機管理課職員による発表「あなたのイツモがモシモを変える ~災害に備えるための自助等について~」を行いました。

埼玉県では普段の生活の中で災害への備えに取り組む「イツモ防災」を推進しています。発表では特に重要なイツモ防災(自助)として、1.家具の固定、2.災害用伝言サービス、3.3日分以上の水・食料の備蓄 の3つが紹介されました。

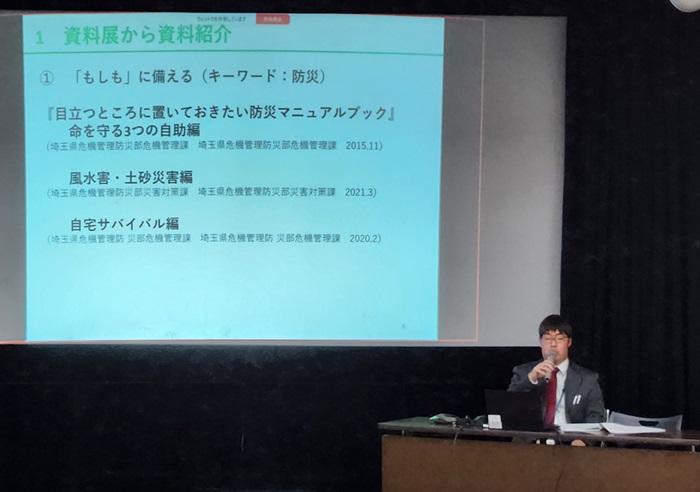

最後に、当館の司書から「調べ方ガイダンス「いざというときを生き抜く情報」を行いました。

講演会とあわせて開催していた資料展「いざというときのヘルスケア ~事故や災害を生き抜くために~」の展示資料解説や、情報探しのポイント、関連ウェブサイト、当館の健康・医療情報サービスなどをご案内させていただきました。

資料展では、危機管理課や防災科学研究所提供のパネルや携帯トイレ、県内企業からお借りした簡易段ボールベッドなど、様々な防災グッズを展示しています。講演会後に一部撤収したグッズもありますが、資料展は4月24日木曜日まで開催しています。ぜひお越しください!

2024年3月22日

講演会「耳と心の不思議な関係 ~聞こえのしくみから難聴への対処まで~」のアーカイブ動画を配信中です!

こんにちは。自然科学・技術資料担当です。

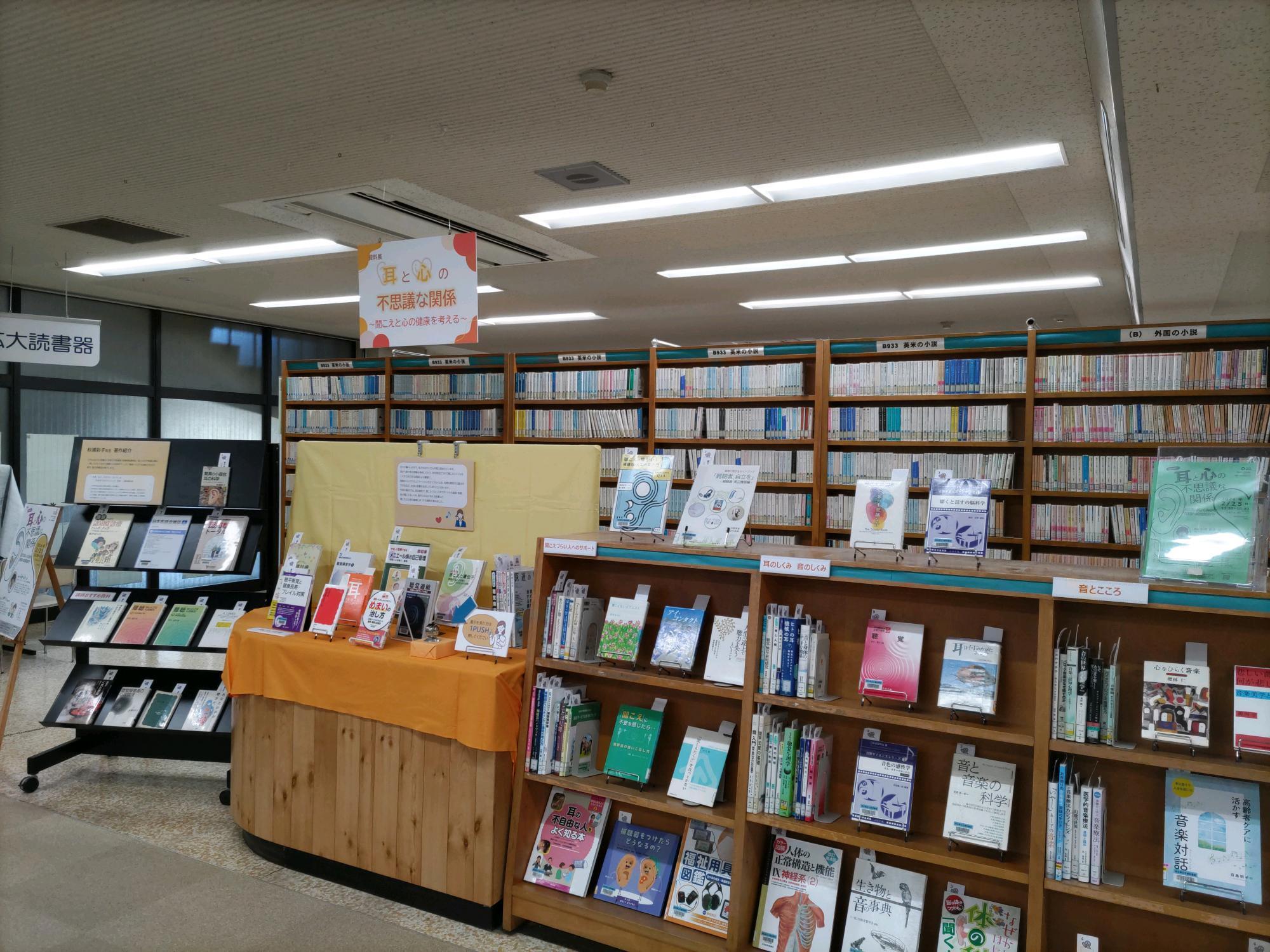

2月25日日曜日、刈谷きこえのクリニック院長の杉浦彩子さんをお招きし、講演会「耳と心の不思議な関係 ~聞こえのしくみから難聴への対処まで~」を開催しました。

当日はあいにくの雨で冷え込みが厳しかったにも関わらず、沢山の方にご来場いただきました。ご参加くださったみなさま、本当にありがとうございました。ご参加いただけなかった方、もう一度講演をお聞きになりたい方は、5月6日月曜日まで配信中のアーカイブ動画をぜひご覧ください。

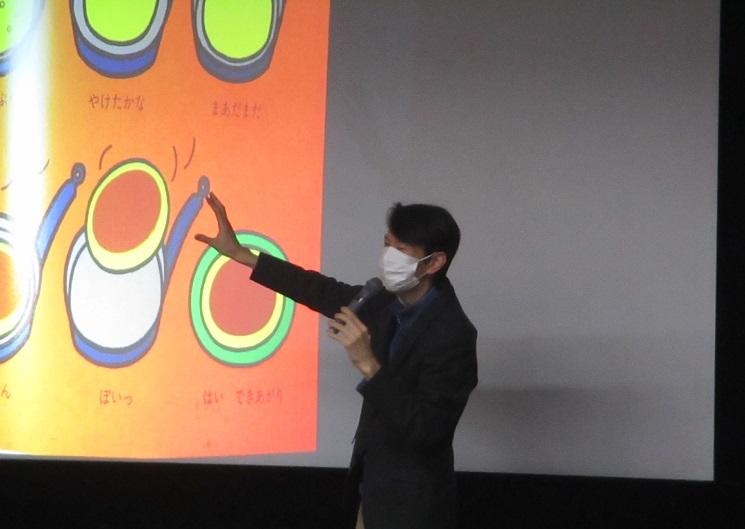

講演の前半では、耳の構造や音が聞こえるしくみのわかりやすい説明に続いて、原因も程度も様々な難聴の特徴についてお話いただきました。難聴には未だに原因が明らかになっていないものがあり、様々な治療法が試されているそうです。例えば、突発性難聴は老若男女問わずなりうる難聴ですが、治癒にいたるのは1/3程度というお話を聞いて、誰もが難聴になる可能性があることを痛感しました。

後半では本題の耳と心の関係について、難聴が認知機能の低下を引き起こすメカニズムや、難聴者の心理、精神症状と関係が深い耳鳴りへの対処法などをお話いただきました。心療耳科外来で長年診察されてきたご経験に基づく杉浦さんならではのお話に、職員含め会場全体が聞き入っていました。質疑応答も、沢山の手があがりました。

講演会の後は、当館の司書から調べ方ガイダンス「聞こえに関する図書・情報案内」を行いました。

講演会とあわせて開催していた資料展「耳と心の不思議な関係~聞こえと心の健康を考える~」の展示資料解説や、情報探しのポイント、インターネットやデータベースで情報を調べる方法を、実際のウェブサイトなどを紹介しながらご案内させていただきました。

講演会後は、たくさんの方が資料展を見に来てくださいました。早速レファレンスサービス(司書が調べものをお手伝いするサービスのこと)をご利用いただいた方もいらっしゃり、皆さまの「知りたい」「調べたい」という気持ちが伝わってきた一日でした。資料展は4月25日木曜日まで開催しています。まだご覧になっていない方はぜひご覧ください。

そして、今回の講演会の様子は、久喜市栗橋地域で視聴できる「ケーブルテレビ久喜」でも放送されました!番組はYouTubeでも見られます。気になった方は以下のリンクからアクセスしてみてください。

2021年10月21日

「妊活・出産・育児情報コーナー」(旧名:妊活情報コーナー)が新しくなりました!

こんにちは!自然科学・技術資料担当です。

当館にある「妊活情報コーナー」が10月にリニューアルしたことを、皆さまお気づきでしょうか?

リニューアルの内容を反映し、実はコーナーの名称も「妊活情報コーナー」から「妊活・出産・育児情報コーナー」へ改名しました!

今回は、そんな「妊活情報コーナー」改め「妊活・出産・育児情報コーナー」のリニューアル内容について紹介します。

健康・医療情報コーナーのご紹介

新しくなった「妊活・出産・育児情報コーナー」ご紹介の前に...

新しくなった「妊活・出産・育児情報コーナー」ご紹介の前に...

皆さまは、当館の「健康・医療情報コーナー」をご存じですか?

この「健康・医療情報コーナー」では、入門書から専門書まで豊富な図書、雑誌、さらにお持ち帰りいただけるパンフレット類を取り揃えて、皆さまをお待ちしています。

コーナー内には、特色のある4つのコーナー内コーナーがあります!

- がん情報コーナー

- 妊活・出産・育児情報コーナー (旧:妊活情報コーナー)

- 見て・聴いて・感じる読書コーナー 活字を読むのがむずかしい方のために

- 認知症情報コーナー

さらに詳しく健康・医療情報を調べたいときは、オンラインデータベースがおススメです。当館では、「医中誌Web」など健康・医療情報が検索できるオンラインデータベースが3種類ございます。

講演会や資料展などの、健康・医療に関するイベント等も随時行っていますので、気になる方は健康・医療情報サービスのページをぜひご確認ください!

「妊活・出産・育児情報コーナー」リニューアル内容について

「妊活・出産・育児情報コーナー」(旧:妊活情報コーナー)は、妊娠、出産、不妊治療(男女)、少子化の原因、育児などに関する資料や情報を提供しているコーナーです。

コーナー内には、関連する図書や雑誌、DVDなどのほか、関連団体が発行しているパンフレットや冊子などお持ち帰り頂ける資料も置いています。

これまでのコーナーの特性を活かしつつ、性別や年齢を問わず誰もが立ち寄りやすいコーナーを目指し、今回リニューアルを行いました!

コーナー内図書の充実・変更

現在(リニューアル後の)「妊活・出産・育児情報コーナー」には、大きく分けて

- 「生殖医療」

- 「不妊治療」

- 「妊娠・出産のしくみ」

- 「妊娠中のできごと、疾患、くすり」

- 「育児」

の内容に関する資料を置いています。

今回のリニューアルでは、妊娠・出産と育児は一連のつながりがあると考え、「育児」に関する資料を充実させました!

また、これまでコーナー内にあった「女性疾患」に関する資料は、コーナーの外へ移動しました。

資料配置の見直し

- 棚の最下段には、面出しする図書を除き、図書を置かない

- パンフレット・冊子などは棚の上へ置く

などの工夫し、コーナー内の資料等の配置を変更しました。

一番下の棚に置くものを少なくしたことで、コーナー全体もすっきりとした印象に!

さらに、資料が探しやすく、また、パンフレット・冊子などが手に取りやすくなりました。

コーナー名の変更

よりコーナーを分かりやすく表現し、多くの皆さまから利用していただけるよう、コーナーの名前を「妊活情報コーナー」から「妊活・出産・育児情報コーナー」へ変更しました!

そして、コーナーの名前変更にあわせ、コーナーの看板も新しく!従前の柔らかい雰囲気を残しつつも、すっきりシンプルなデザインに変更しました。

(看板自体も職員の手作りです!サイズが大きかったため、このリニューアルで一番大変だったのは実は看板の作成でした...)

苦労のかいあって、大きくてわかりやすい看板になったと思うのですが、いかがでしょうか?

おわりに

今回は、リニューアルし、パワーアップした「妊活・出産・育児情報コーナー」をご紹介しました。

どんな風に変わったのか、また妊活や出産、育児に関する情報をお求めの方は、ぜひ当館2階閲覧室までお越し下さい。

そのほか、当館ウェブサイト内「妊活・出産・育児情報コーナー」のページでは、妊活・妊娠・出産・育児に関する情報をまとめています。あわせて、ご活用ください。

2021年5月7日

講演会「図書館で認知症予防」を開催しました

去る4月17日(土)、久喜図書館では、健康・医療情報講演会「図書館で認知症予防」を開催しました。

長生きしたい! ただし、できるだけ健康で、寝たきりや認知症にはならずに暮らしたい...

誰もがそう切望しているのではないでしょうか。

また、1年以上にわたるコロナ禍のため、外出や運動、人との触れあいや気晴らしの機会も激減し、何となく元気を失っている方も少なくないかもしれません。

今回の講演会は、まさにそんなみなさんにピッタリな内容でした。

講師は、医療福祉学博士、専門理学療法士、介護支援専門員として長年リハビリテーション医学の現場で活躍されてきた、結城俊也(ゆうき としや) 氏。

現在は「ライブラリハビリネットワーク」を立ち上げ、誰でも身近に利用できる公共図書館を舞台に、多くの人に健康維持や介護予防の大切さを伝えたいと、講座やセミナー講師をされています。

さて、結城先生の講演から、印象に残ったポイントを少しご紹介しますと..

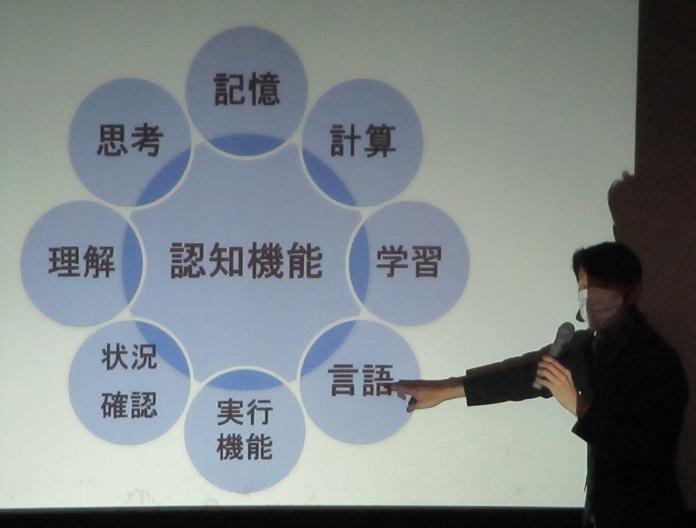

記憶力、計算力、言語能力、状況把握力、理解力 ... 認知症になると、日常生活に欠かせない認知機能に障害が出てきます。

老化とともにそうした機能が衰えるのはやむを得ないことですが、障害が軽いうちに対策をすれば、進行を遅らせることも可能です。

♪ 無料で気軽に利用できる地域の図書館へ通って、認知症予防をしよう ♪

では、図書館に通うとどんな効果があるのでしょうか。

1 有酸素運動で記憶力アップ!

図書館まで歩こう。早足、大きな歩幅で歩くと効果的。

2 筋トレで転倒予防。「うつ」予防

図書館へ行く日はついでに筋トレを。

高齢期のうつが認知症の危険度を高める、筋肉増強が「うつ」の解毒作用につながる、といった研究結果もあります。

3 本は脳トレの「ダンベル」

文章を読んで理解することで、ワーキングメモリが鍛えられる。

普段読まないジャンルに挑戦したり、イメージをふくらませて朗読をすると、さらに脳をフル活用できる。音読は肺炎の原因になる、誤嚥予防にもなります。

図書館ではあらゆる本が無料で読み放題!

4 図書館イベントに参加して、交流しよう

社会的な交流が少ないと認知症リスクが上がる、という研究結果も。人づきあいが苦手でも、大事なのは「聴く力」。

講演会では、脳を刺激する「ステップ運動」実演や、漢字を使った「頭の体操」コーナーもあり、わかりやすいお話とともにあっという間の90分間でした。

残念ながらご参加いただけなかったみなさま。結城先生のご著書に詳しく解説されています。脳を活性化する児童書リストも。すぐに取り組める認知症予防方法が満載です。

「認知症予防におすすめ図書館利用術 1~3」(結城俊也著 日外アソシエーツ 2017-2019) 県立熊谷図書館所蔵

講演のあとは、「健康・医療情報の調べ方ガイダンス『認知症に関する図書・情報案内』」。

当館司書より、お薦めの認知症関連図書と、県立久喜図書館の健康・医療情報サービスについてご紹介しました。

講演会終了後、多くの方に2階公開図書室の資料展示「認知症に寄り添う」や「健康・医療情報コーナー」に足を運んでいただき、図書について司書に質問する方もいらっしゃいました。

資料展示「認知症に寄り添う」は、2021年5月16日まで 開催しています。

知の宝庫・図書館を活用して、人生を豊かに、健康寿命を延ばす一助としていただければ幸いです。

2020年1月7日

情報の探しかた講座 健康・医療情報コースを開催しました!