ボランティア

2025年2月5日

令和6年度ボランティア交流集会を開催しました!

こんにちは。

埼玉県立久喜図書館ボランティア担当です。

埼玉県立図書館では、1月29日(水曜日)に令和6年度ボランティア交流集会を開催しました。

県立図書館では日々沢山のボランティアの方々に活動していただいており、異なるボランティア同士の交流を深めるため、年に1回交流集会を開催しています。

3回目となる今回の交流集会は、県立久喜図書館、県立熊谷図書館合同で会場・オンライン併用で実施し、計14人のボランティアの皆様にご出席いただきました。

〇活動報告

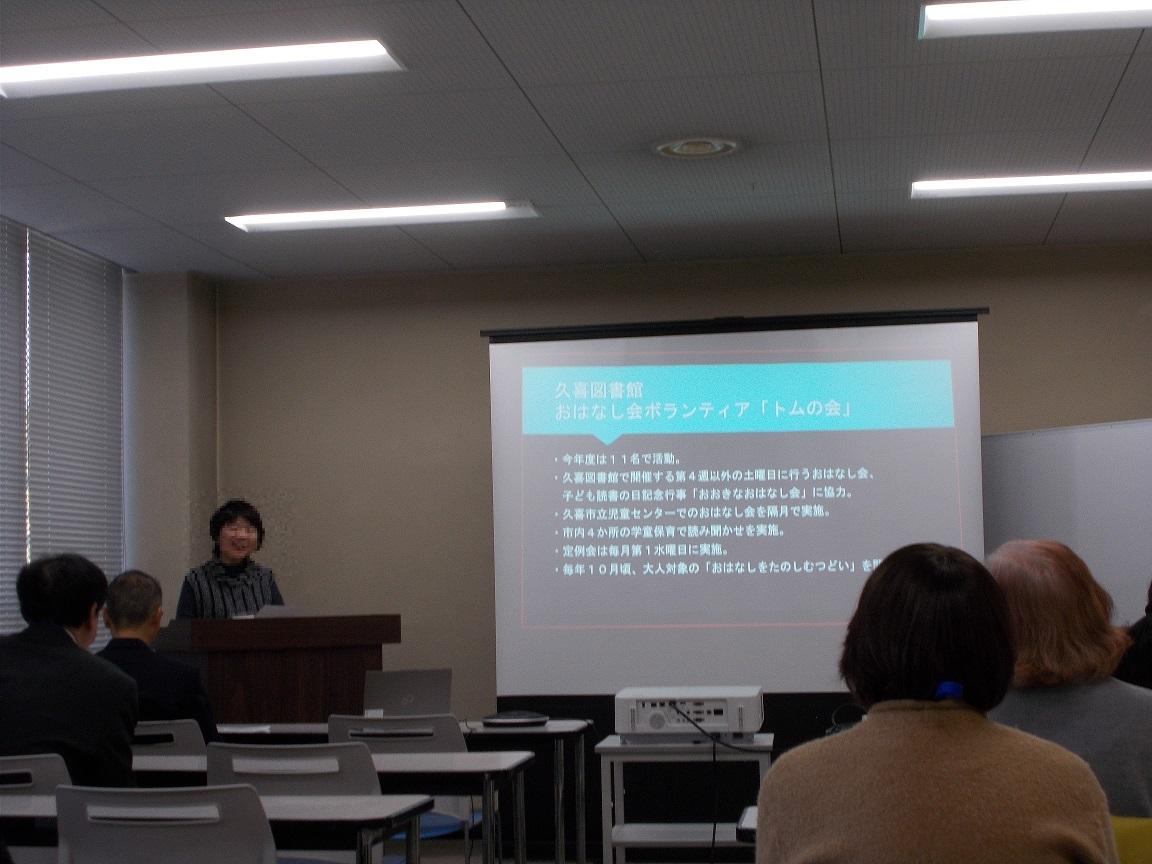

久喜図書館館長の挨拶の後、各ボランティアの代表の方(欠席のボランティアについては担当の職員)が活動報告を行いました。久喜図書館は7つのボランティア(おはなしボランティア「トムの会」、布絵本ボランティア「つくし」、子ども読書支援ボランティア、おはなしボランティア指導者、映画会ボランティア、資料補修ボランティア、資料整備ボランティア)、熊谷図書館は5つのボランティア(おはなしの会「虹」、鴻巣よみきかせの会、翻訳ボランティア、検聴ボランティア、映画会ボランティア)の皆様に発表していただき、各ボランティアがどのような活動を行っているのかを報告しました。

布絵本や外国語に対応した指さしコミュニケーションシートなど、活動で制作された実物が紹介された際には、感心の声も挙がりました。

(久喜会場)

(熊谷会場)

質疑・意見交換の時間には、「他のボランティアの活動について知らなかった」「今後ボランティア同士で連携できる内容もあるのではないか」等、和気あいあいとした雰囲気で活発な交流が行われました。

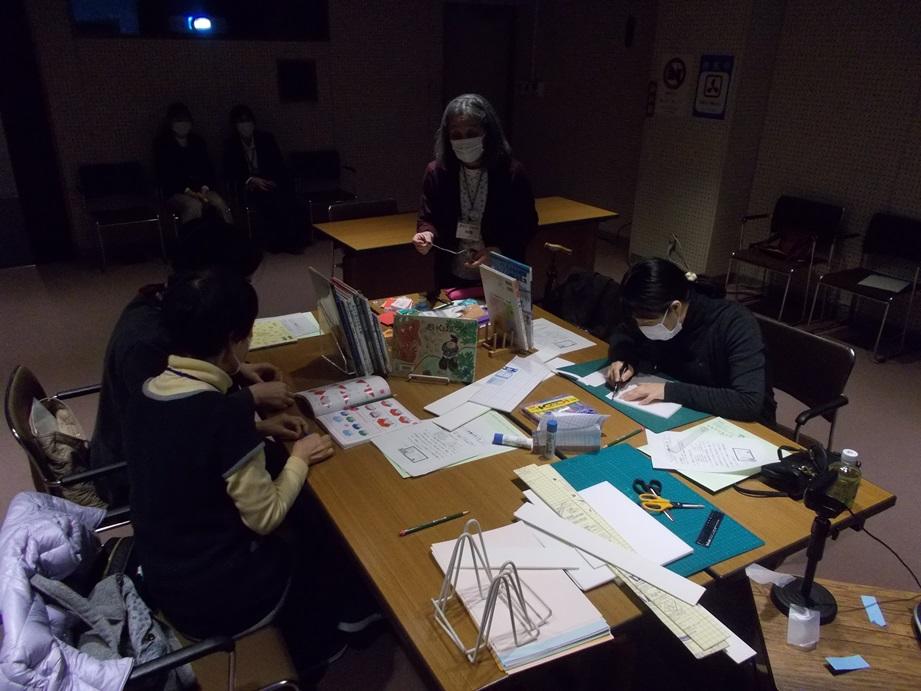

〇ヒトハコ本棚作成

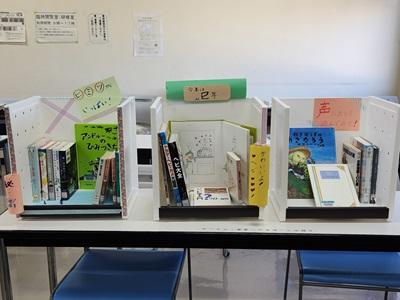

活動報告終了後、久喜・熊谷各会場で希望者の方にヒトハコ本棚を作成していただきました。

ヒトハコ本棚とは、特定のテーマで選んだ資料を、箱型のスペースに並べて作る展示です。

今回は複数のグループでそれぞれテーマを決めていただきました。

限られた時間の中、久喜では3つ、熊谷では1つのヒトハコ本棚が完成しました。

テーマやPOP、飾りつけにも工夫を凝らした力作です。

今回お作りいただいたヒトハコ本棚は、久喜図書館では2階公開図書室で、熊谷図書館では1階子ども読書室で、それぞれ2月12日(水曜日)まで展示を行っています。

短い期間ですが、ぜひボランティア力作の本棚をご覧ください!

今年度のボランティア交流集会は、例年にも増してボランティア同士の交流や意見交換が活発に行われ、たいへん良い機会になったのではないかと思います。

交流集会にご協力・ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

2018年11月9日

「ボランティア養成 手作り布絵本講座」を開催しました!

今年度も県立久喜図書館で「ボランティア養成 手作り布絵本講座」を開催しました。

布絵本とは、布を主な素材とした絵本です。

ひもやファスナー・ボタン・スナップなどを使って、

はめる・あわせる・ほどく・むすぶなど

絵を動かして、指先の訓練をしながら遊ぶことができます

<布絵本『おめめをあけて』 動物の目の部分がボタンになっています>

様々なハンディキャップのある子どもたちが、

楽しめるよう工夫されています。

講師には、布絵本をつくるボランティア「ぐるーぷ・もこもこ」の相談役であり、

オリジナル布絵本作家でもある野口光世先生をお迎えしました

<野口先生のご指導を受けながら>

障害のある子どもたちにたくさんの布絵本や布おもちゃを作って届ける活動を続けていらっしゃる先生の熱意を感じ、ますます製作に熱の入るみなさん

<今回の講座では新しく5名の方が参加してくださいました>

布絵本は誰が作っているの?

久喜図書館で所蔵するほとんどの布絵本は、

布絵本製作ボランティアのグループ「つくし」のみなさんが、1点1点、丁寧に製作したものです。

手作業で作るので、1年間に作れるのは、1タイトル(5点)くらいです。

「つくし」のみなさんは、月に2回の活動日に、地道に製作を続けるほか、

今回のような「手作り布絵本講座」に参加して、技術の研鑽にはげんでいます

<外の雨の音など気にせず、皆さん真剣に布絵本を製作中>

今年は、布絵本製作ボランティアのグループ「つくし」が平成10年に結成されてから20年目にあたります。

日頃の感謝の意を表すとともに、20周年を記念して図書館から感謝状を贈呈しました

<図書館から感謝状を贈呈>

<野口先生を囲んで記念撮影>

布絵本製作ボランティアのグループ「つくし」は、見学を随時受け付けています。

ご希望の方は県立久喜図書館子ども読書支援センター(電話 0480-21-2659 E-mail:kuki-jido@lib.pref.saitama.jp)までご連絡ください。

県立図書館では、障害のある子どもたちへのサービスのひとつとして、触って楽しめる 布絵本 を埼玉県内の特別支援学校(学級)や児童福祉施設に団体貸出しています。

手作り布絵本リスト・貸出案内のページ(https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/ko_shien/nunoehon_annai.html)

まだ、活用したことのない特別支援学校(学級)や障害児(者)福祉施設で働く職員のみなさん、ぜひ一度、手にとってみてはいかがですか。

布絵本ならではの"ぬくもり"を感じることができます

2012年6月14日

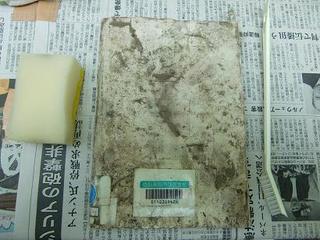

陸前高田市立図書館 資料救済ボランティアに参加しました

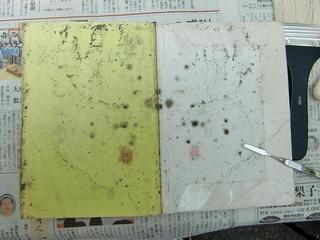

状態が著しく悪く復元が極めて困難な資料や新たに県内所蔵が確認できた資料を除く、約170冊に対し、以上の処置を施し、一時保管用の箱に入れて今回の作業は無事完了となりました。

次の作業まで、冷凍庫で保管されます。

〈一時保管用の箱に入れて終了〉

また、復元不能資料は、国立国会図書館で被災資料救済方法の研究用として活用されることになりました。

******************

1冊ずつ丁寧に。1ページずつ根気強く。地道な作業です。

市の刊行物、郷土史、小学校の文集。

作業中、少しずつ綺麗にするたび、本を作ったひとたちの想いが伝わってきました。

できることを少しずつでも続けていくことが次の一歩になる、と心を新たにした3日間でした。

2011年8月4日

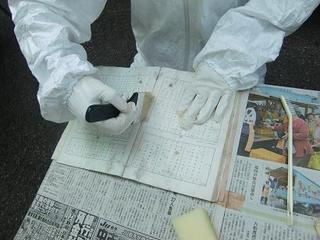

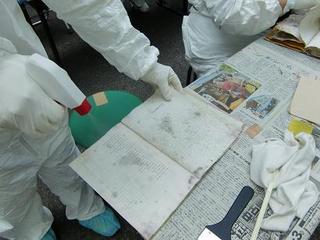

本の修理ボランティアに参加しました

「諦めない」震災復旧に立ち向かう茨城県立図書館

~本の修理ボランティアに参加しました~

久喜図書館のよーかん&ぺこです。

8月3日(水)、東日本大震災の影響で休館が続く茨城県立図書館に行って、

本の修理ボランティアに参加してきました。

付近には、茨城県指定史跡の「水戸城跡(塁及び濠)」、

水戸藩の藩校であった旧弘道館があります。

同館は旧県議会議事堂を改修した建物で、震災の被害に関しては

蔵書ももちろんですが、建物の被害も大きかったそうです。

館内を見学させていただいたところ、

壁材の落下箇所等を工事するための足場が組まれており、

今なお復旧工事が続いていました。

<復旧工事中の館内>

今回参加したのは、

「Help-Toshokan 図書館支援隊」 (http://www.jla.or.jp/home/earthquake/tabid/346/Default.aspx)

という、日本図書館協会の被災地図書館への支援活動の一つ。

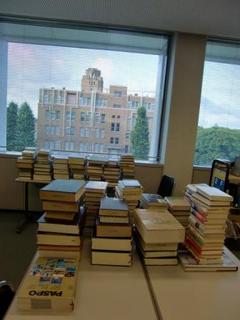

本棚から落下して壊れた大量の本を修理してほしい、

という茨城県立図書館からの要請にこたえて、

修理ボランティア隊として9名が派遣されました。

うち3名がよーかん、ぺこを含む埼玉県立図書館の職員でした。

<修理はこつこつ地道な作業>

1冊ずつ、手作業で本を修理するのはたいへん時間がかかりますが、

茨城県立図書館の職員や修理ボランティアの方々と共に、

計180冊を修理することができました。

<生き返った本たち>

同館の修理ボランティアの方々は熱意にあふれ、修理の方法についてもたくさんの質問があり、

熱気のこもったアツ~い1日となりました(^^)

「こうして人と人が支え合っていることに希望を感じました。」

同館職員の方の言葉に、よーかん&ぺこの心もあたたかくなりました。

茨城県立図書館は、9月上旬の開館を目指しているとのことです。

みんなの熱意によってよみがえった本が、早く茨城県民の皆さまの手に届きますように...

なお、茨城県立図書館の修理作業については、

『茨城新聞』2011年7月31日19面の記事「1300冊超の修理急ピッチ 慣れぬ作業「諦めない」」

でも紹介されています。

(※Webサイト 茨城新聞 http://ibarakinews.jp/news/news.php?f_jun=13120352556184)

(※『茨城新聞』原紙は浦和図書館所蔵(2年保存))

(文責 ぺこ)