2025年11月

2025年11月20日

令和7年度文化講座「江戸時代の本と本屋さん」を開催しました!

こんにちは。熊谷図書館の人文・社会科学資料担当です。

2025年9月23日(火曜日・祝日)に、熊谷図書館で文化講座「江戸時代の本と本屋さん」を開催しました。

今回の文化講座では、筑波大学 図書館メディア系 特任助教の松永瑠成(まつなが りゅうせい)先生をお招きし、江戸時代の本屋とその仕事、そして当時の本についてお話いただきました。

松永先生は、近世・近代日本における出版文化、および貸本文化に関する研究を専門とされています。

令和元年には、「日本近世文学会賞」を受賞されました。この賞は、日本近世文学会発行の機関紙『近世文藝』に掲載された論文の中から、40才以下の若手研究者を対象に、日本近世文学研究において、優れた成果をあげた論文の著者に授与されるものです。

また講座のタイトルからお分かりいただけるかと思いますが、テーマは現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(日本放送協会、2025年1月-)で話題となっている「江戸時代の本と本屋」について。

そんなこともあってか申込は大盛況!

倍率が2倍を超える激戦の講座となりました。

たくさんのお申込み、本当にありがとうございました。

それではここから、講座の内容や様子について少しご紹介させていただきます。

講座は大きく3つのブロックに分かれていました。

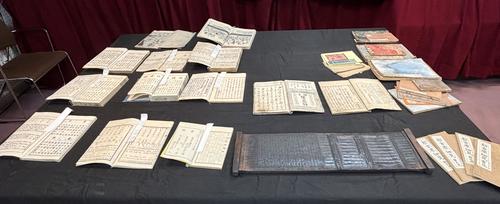

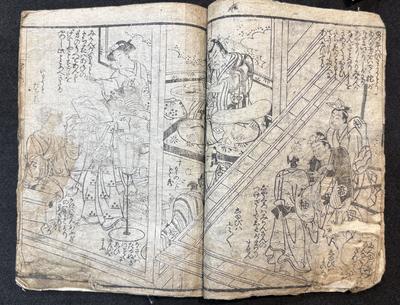

まずひとつめは「江戸時代の本」と題して、印刷方法の違いや本の大きさについて、また本が完成するまでの流れなどについて、先生が個人で所有されているという江戸時代の和本や版木(※)をお見せいただきながらお話いただきました。

※版木とは、本を印刷するために用いられた文字や絵が彫られた板木のことです。下の写真のように文字や絵は反転して彫られています。

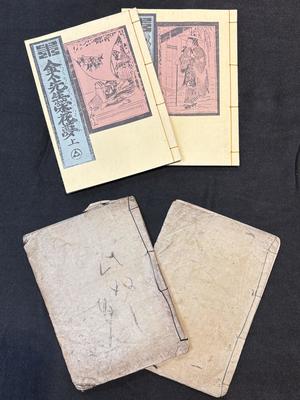

お持ちいただいた和本の中には、あの"蔦重"こと蔦谷重三郎が刊行したものもあり、会場からはどよめきの声が......!

また当時の黄表紙本と複製された黄表紙本の両方をお持ちいただいたため、その紙質などの違いを比べることができる貴重なお時間もありました。

そして驚いたのが、先生やこの分野を研究されている方々は、実際に本に触らなくても(なんなら本の写真だけでも)、その本がどの時代のものでどんな紙が使われているか......といったことの見当をつけられるということです。"専門家の方はすごいなぁ"と感動しました。

ここで休憩をはさんだのですが、休憩が始まると同時に参加者の皆さんは先生がお持ちになった資料のところへ大集合!

それぞれお手に取りながら、先生にいろんな質問をされており、大変にぎやかで有意義な休憩時間となっていました。

つづいて「江戸時代の本屋さん」と題して、本屋が誕生する前の印刷のお話から本屋の誕生、そして江戸時代の本屋の仕事のお話まで、本屋に関することを多岐にわたってお話しいただきました。

本屋の仕事については、仕事のシーンごとに当時、記録として出版された絵や帳簿を見たり、放送された大河ドラマの描写を絡めたりしながらお話してくださったため、イメージしやすく参加者の皆様からも納得の声が聞こえてきていました。

またここで登場したのが「須原屋茂兵衛」という版元。埼玉は浦和にあります書店「須原屋」はこの「須原屋茂兵衛」の流れをくむ書店なのです。

身近なお店が出てくるとやはり嬉しいですよね。

最後は「熊谷の本屋さん」と題して、図書館のある熊谷の本屋について、実際に営業されていたことがわかる資料を投影しながら紹介していただきました。

書店が販売していた絵葉書も紹介され、そこには熊谷の夕焼けが描写されており、時代を越えたつながりを感じました。

以上で講義は終了。

質疑応答の時間へと移ったところ、参加者の中から「紹介していただいた書店を、今営業している者です。」という方が!

これには皆さん驚かれている様子でした。

その他にも、教育と本屋の関係や古書販売についての質問もありました。

ここでお時間が来てしまい、惜しまれつつも講座は終了となりました。

参加者の皆さんからは「先生のお話がわかりやすく大変興味深く聞けた」「大河ドラマを見るのがもっと楽しみになった」「和本や版木の実物を手に取る事ができてよかった」など大好評な様子がうかがえる感想をいただきました。

改めて、ご参加いただいた皆さま、素敵な講義に加え、貴重な和本や版木をお持ちいただいた講師の松永瑠成先生、ありがとうございました。

関連資料展(※2025年9月28日に終了しました)の資料リストやパスファインダーは下記URLからご覧いただけます。

また県立図書館でも和本を所蔵しております、

気になる方は、遠慮なく職員にお申し付けください。

文化講座は毎年テーマを変えて開催しています。

今回残念ながらご参加いただけなかった皆さまも、今回ご参加いただいた皆さまも、ぜひ来年度お越しください!

ご参加お待ちしております。

2025年11月12日

資料展『知る・味わう・酔いしれる―知識が彩る酒の世界』の展示解説を行いました。

こんにちは。

久喜図書館の自然科学・技術資料担当です。

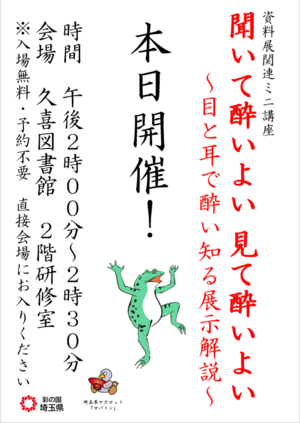

久喜図書館では、令和7年7月29日(火曜日)から令和7年9月25日(木曜日)まで、資料展『知る・味わう・酔いしれる―知識が彩る酒の世界』を開催し、展示期間中に、資料展関連ミニ講座「聞いて酔いよい 見て酔いよい~目と耳で酔い知る展示解説~」を3回実施しました。

▲当日のポスター

今回のブログでは、3回の資料展関連ミニ講座での様子をそれぞれご紹介します。

資料展『知る・味わう・酔いしれる―知識が彩る酒の世界』の様子

まずは、開催していた展示について、簡単にご紹介します。

資料展では、お酒にまつわるさまざまな知識や文化をテーマに、歴史から楽しみ方、そしてお酒がもつ作用まで、幅広い視点でその魅力をお届けするべく、お酒に関する158冊の資料を展示いたしました。

展示期間中は沢山の方にご来館いただき、資料を手に取って読んでいただくことができました。

ご来館くださったみなさま、ありがとうございました。

展示した資料のリスト等は、当館ウェブサイトで公開しています。

詳細については、以下のページをご覧ください。

- 資料展「知る・味わう・酔いしれる―知識が彩る酒の世界」紹介ページ

- 資料リスト「知る・味わう・酔いしれる―知識が彩る酒の世界」.pdf

*外部サイト「ナラベル」でもご確認いただけます。

- 調べ方案内 Milestone(久喜図書館)の「Milestone77(酒について調べる)」

資料展関連ミニ講座「聞いて酔いよい 見て酔いよい~目と耳で酔い知る展示解説~」

上記展示の期間中には、資料展関連ミニ講座「聞いて酔いよい 見て酔いよい~目と耳で酔い知る展示解説~」を3回実施しました。

このミニ講座では、当館司書が毎回テーマを変えて、展示資料をブックトーク形式でご紹介しました。

ブックトークとは、特定のテーマに基づいて複数の本を選び、順序立てて紹介するものです。

また、各講座では、毎回形の違う資料リストを配布し、参加者の方にお楽しみいただきました。

▲各回の資料リスト

第1回:令和7年8月20日(水曜日)

第2回:令和7年9月11日(木曜日)

第3回:令和7年9月18日(木曜日)

いずれも午後2時~2時30分に開催

それでは、各回の様子と紹介した資料をご紹介します。

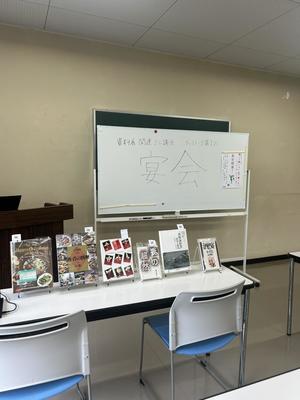

第1回「宴会」

ミニ講座の1回目は、「宴会」をテーマに、6冊の資料を紹介しました。

1『酒宴のかたち』(玉村豊男[ほか]編 TaKaRa酒生活文化研究所 1997)

1冊目は、宴会にまつわるエッセイや研究記事をまとめた本です。例えば、江戸時代に歌舞伎役者が行っていたという宴席でのもてなしや、お花見と宴の文化、船の上での宴会など、宴会をテーマにした様々な記事がまとめられています。今回のミニ講座ではその中の「酒宴の始まりについて」という記事を一部読み上げ、平安、鎌倉、室町と時代が経つにつれて、酒宴にまつわるしきたりが制度化され、公家から武家へと伝えられたことを紹介しました。

2『『酒飯論絵巻』影印と研究 文化庁本・フランス国立図書館本とその周辺』(伊藤信博[ほか]編 臨川書店 2015)

2冊目は室町時代に制作されたとされる絵巻物を紹介しました。「酒飯論絵巻」とは、酒好き(上戸)と、お酒が飲めない飯好き(下戸)、酒と飯の両方好きな者(中戸)がそれぞれ優劣を主張しあう話です。眠っている人、歩行困難になっている人、吐いている人と、現代と変わらない酔っ払いの姿を会場の皆様に見ていただきました。

3『妻の超然』(絲山秋子著 新潮社 2010)

小説『妻の超然』に収録されている一篇「下戸の超然」では、宴会の時はお酒は飲まず、参加者を車で送る役回りな下戸の男性が主人公です。ある日ふとしたきっかけで同僚の女性と恋仲になりますが、この女性がよくお酒を飲む人で、主人公にしつこく酒を勧めるために二人の間に徐々に亀裂が生じてきます。二人の恋の行く末はぜひご自身でお確かめください。

4『餐巾 宴席ナプキン122種「折り方と演出」』(日本中国料理調理士会編 悠々社 1989)

4冊目には中国料理における宴席ナプキンの折り方をまとめた本を紹介しました。写真とともに122種も折り方を掲載しているので、この中の一つ、二つマスターしておくと、普段は宴会が気詰まりだという方でも、むしろ周囲を楽しませる側になれるかもしれません。

5『新しい日本料理 5 酒の肴の料理とお通し』(志の島忠編著 旭屋出版 1995)

お店ではなく家で宴会を催す方向けの本も紹介しました。5冊目は、日本料理のシリーズ本の1つで、400ページまるまる1冊通して酒の肴について紹介しています。調理法だけではなくて料理の盛り付け方、器の選び方などにも力を入れていて非常に内容が充実しているため、肴全般について詳しくなりたい方にオススメです。

6『THE REAL Japanese Izakaya COOKBOOK 120 classic bar bites from Japan』(WATARU YOKOTA Makiko Itoh訳 チャールズ・イー・タトル出版 2019) ※

6冊目は英文表記の料理本です。切り方、魚のおろしかたから始まり、120の居酒屋メニューの調理法を紹介しています。外国語資料は普段は熊谷図書館にありますが、展示期間中はこの本を久喜図書館で手に取ることができました。5冊目に紹介した『新しい日本料理5』よりも軽いものを読みたい方にオススメです。

▲ブックトークで紹介した資料は、テーブルに展示し、参加者の方に手に取って見ていただきました。

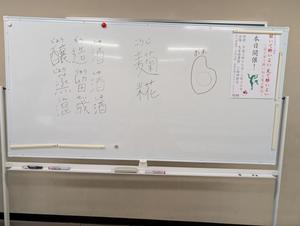

第2回「日本のお酒、世界のお酒」

2回目は、「日本のお酒、世界のお酒」をテーマに、6冊の資料を紹介しました。

1『大吟醸 河野裕昭写真集』(河野裕昭著 ぴあ書籍研究会 1995)

1冊目は、日本酒「大吟醸」を造る過程を撮った写真集です。「長期間にわたり大吟醸酒の造られる過程を撮り続けた著者だからこそ分かる酒造りの苦労、繊細さ、美しさが白黒の写真一枚一枚から伝わってくる」と紹介しました。目次に大吟醸酒を造る工程と、各工程に対応する写真の載ったページ数が書かれていることから、大吟醸酒を造る流れが分かりやすく、日本酒に詳しくない方にも入門書としておすすめの1冊です。

2『ラム酒の歴史』(リチャード・フォス著 内田智穂子訳 原書房 2018)

日本酒に続いて、2冊目には、世界のお酒「ラム酒」の歴史について書かれた本を紹介しました。ラム酒は、サトウキビの糖蜜または絞り汁を原料として作られる蒸留酒で、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』や小説『宝島』『ロビンソン・クルーソー』などにも登場します。この本は、「誰かに話したくなるようなトリビアな話が満載であり、図版や写真が豊富で、楽しく読み進めることができる」と紹介しました。

3『リキュールの世界』(福西英三著 河出書房新社 2000)

3冊目は世界のお酒「リキュール」についての本です。リキュールは、醸造酒や蒸留酒をベースに、糖類、香料、果実、ハーブなどを加えて作られるお酒、「混成酒」に分類されます。なんと現在のリキュールの原型は、錬金術師たちによってつくられた、薬酒や錬金術の薬液なのだそう。この本では、リキュールと錬金術の関わり、関連エピソード、リキュール誕生の歴史的背景など興味深い話題がたくさん紹介されています。日本人の著者によって書かれているため、日本におけるリキュールの楽しみ方などについても書かれています。

4『アブサンの文化史 禁断の酒の二百年』(バーナビー・コンラッド三世著 浜本隆三訳 白水社 2017)

4冊目は、幻の禁じられたお酒「アブサン」に関する本です。アブサンはニガヨモギを原料とした薬草系リキュールの一つで、薄緑色をしています。19世紀にはヨーロッパなどで、多くの芸術家たちに愛飲されましたが、幻覚作用があると懸念され、20世紀初頭から約1世紀にわたって各国で製造が禁止されました。この本では、アブサンの歴史や、逸話、社会的影響などがたくさんの図版とともに分かりやすく解説されています。マネ、ドガ、ロートレック、ゴッホ、ゴーギャン、ピカソなどの有名な芸術家のアブサンにまつわるエピソードが次々に繰り広げられ、19世紀末ヨーロッパに漂う退廃的な雰囲気が伝わってくる読み応えのある1冊です。

5『黄土に生まれた酒 中国酒、その技術と歴史』(花井四郎著 東方書店 1992)

5冊目は中国のお酒についての本です。中国では、古来から数々の銘酒がつくられてきました。この本では、中国酒を黄酒(ホワンチュウ)(醸造酒)、白酒(バイジュウ)(蒸留酒)、葡萄酒の三つに分け、それぞれの銘酒の起源・製法などを解説しています。中国の古典書をはじめとして、数多くの文献が引用されており、中国酒の製造方法についての詳細はもちろんのこと、中国酒の文化的、歴史的背景についても、詳細に記されています。

6『世界手づくり酒宝典 図解文集』(貝原浩著 農山漁村文化協会 1998)

最後に紹介された本は、手づくり酒についての本です。この本では、日本、そして世界各国の手づくりのお酒と、お酒をつくる現地の人びとの様子が、次々と紹介されます。韓国済州島の粟酒や、インドネシアのヤシのお酒など、普段あまり耳にすることのないお酒についても、イラストとともに楽しく知ることができます。お酒ができる仕組みを知るのに良い1冊です。

▲第2回では、ホワイトボードで、お酒の種類、麹という漢字、精米歩合などについて解説しました。

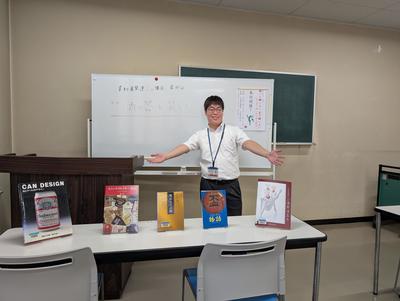

第3回「酒の器と装い」

3回目は、「酒の器と装い」をテーマに、5冊の資料を紹介しました。

1『缶とラベルのデザイン』(斎藤日出男企画編集 美術出版社 1991)

1冊目には、菓子、紅茶、ジュース、ビール、食料品などの缶とラベルデザインがオールカラーで350点あまり掲載されている本が紹介されました。スペイン、ドイツ、アメリカなど様々な国のビール缶の写真が掲載されているページもあります。缶を眺めているだけで、旅行気分が味わえそうですね。グラフィックデザイナーの著者は、「はじめに」で缶のパッケージデザインについて「缶は、なにしろ缶切りで開けて見ないことには中身が分からない。(中略)だから、パッケージデザインとしては、ラベルに中身の品を写真やイラストレーションによって説明せざるをえないのである。そのような点で、タイポグラファーとイラストレーターの力量がもっとも問われる仕事なのだ。」と紹介しています。タイポグラファーやイラストレーターたちの力作をどうぞご覧ください!

2『スコッチ・ウィスキー物語 ラベルに読む英国の歴史』(森護著 大修館書店 1990)

ラベルはデザインを楽しむだけではありません。ラベルに描かれている紋章から、国の歴史を読み解くこともできるのです。2冊目に紹介されたのは、紋章学の研究者で大阪港の紋章の生みの親でもある著者が、紋章学の解説から始まり、ラベルに登場する国王や女王、貴族、ナイト、聖職者のエピソードを綴った1冊です。「終章 スコッチ・ウィスキーを楽しむ」では、「中身ではないスコッチを楽しむ方法」としてミニチュア・ボトルのコレクション、パブめぐり、スコッチ・ウィスキーヘリテージセンター(イギリスにあるスコッチ・ウィスキーに関する展示施設)への訪問が提案されています。スコッチ・ウィスキーの本場に行ってみてはいかがでしょうか。

3『琥珀色の奇跡 ウイスキーラベルの文化史』(河合忠著 現代創造社 2007)

スコッチ・ウィスキーの歴史の次は、ウイスキーラベルに魅せられた著者が世界中を巡って調査した本が紹介されました。この本には、アイリッシュウイスキー、スコッチウイスキー、アメリカンウイスキー、カナディアンウイスキー、ジャパニーズウイスキーに関する130を超えるテーマが収録されています。特にジャパニーズウイスキーについて詳しく触れられていて、サントリーとニッカウヰスキーの創業者が運命の出会いを果たす「本格モルトウイスキーを生んだ鳥井信治郎と竹鶴政孝」の章や国産第一号ウイスキー「サントリー白札」誕生についての記述もあります。また埼玉県秩父市でイチローズ・モルトを製造している株式会社ベンチャーウイスキーも紹介されています。「世界はウイスキーで広く結ばれている」ことが実感できる1冊です。

4『盃物語』(篠田恒男著 光芸出版 2006)

ラベルの世界を堪能したあとは、器の世界へといざないます。鬼面盃(きめんはい)のデザインのおもしろさに惹かれ、これが契機となってその後30年間にわたり盃を収集してきた著者が、近世~近現代の史料的な価値の高い盃を自ら選んで掲載した本です。「諧謔・滑稽・風刺的な出来で、庶民にとって大いに笑いながら楽しめる実用品であった」鬼面盃の次は美人盃を見てもらいました。著者は「あとがき」で「今日も盃は私に語り掛けてくる。私は盃の中に埋まっている。その盃に酒を注いだことはない。私は酒が飲めないのである。」と書いています。埼玉では「風が語りかけます・・・」の某まんじゅうが有名ですが、盃も語りかけてくるんですね!

5『伊丹国際クラフト展 2024 酒器・酒盃台』(市立伊丹ミュージアム編 市立伊丹ミュージアム c2024)

最後に紹介されたのは、「清酒発祥の地」といわれる兵庫県伊丹市にある市立伊丹ミュージアムで2024年に開催された「伊丹国際クラフト展 酒器・酒盃台(しゅはいだい)」の入賞・入選作品を掲載した本です。「日本酒で乾杯するシーンを愉しむ酒器」、「楽しい酒の場を演出するための酒盃台」、「日本酒を愉しむ新しい発想の酒器・酒盃台」について募集したところ、海外11か国75件を含む計261件、総数1184点の応募がありました。大賞を受賞した「ハナコ酒器セット」は、人目を惹く作品です。この作品の作者の言葉が印象的なので、ぜひ読んでみてください。他にも、「ヨーイ、ヨイ よーい、酔い」というこの講座のタイトルと同じような発想で名づけられた作品もあり、親近感がわきます。ユニークな作品の数々をお楽しみください。

▲第3回で紹介した資料と担当職員

資料展で展示した資料、ミニ講座で紹介した資料はいずれも貸出が可能です。

気になる資料があった方はぜひ、読んでみてください!

2025年11月9日

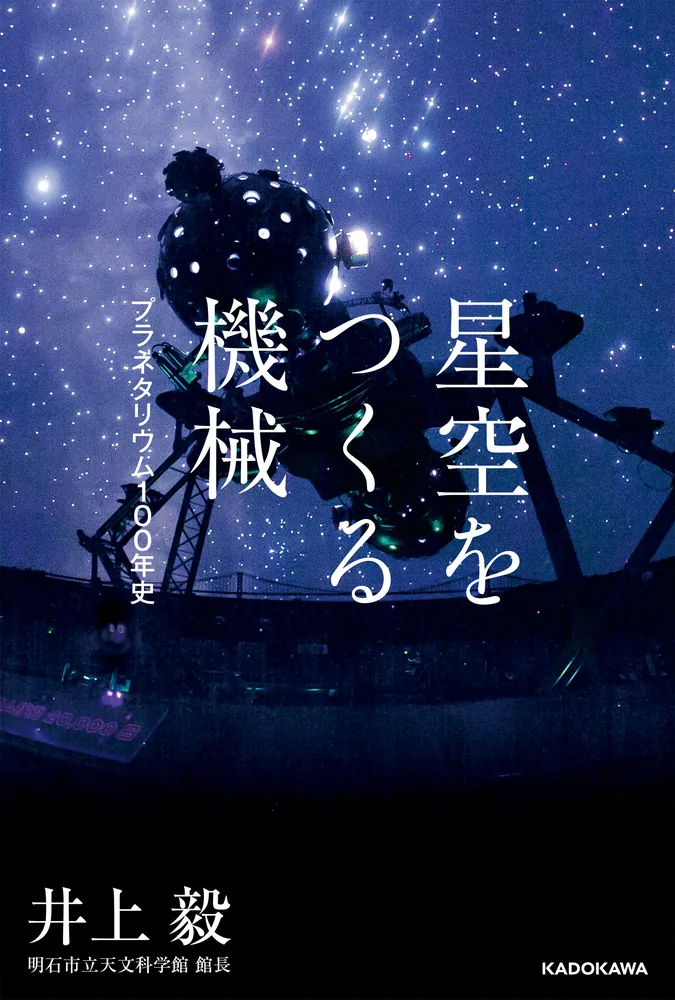

こんな本あります!ー久喜図書館の書棚からー

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『怪を志す 六朝志怪の誕生と展開』 (佐野誠子/著 名古屋大学出版会 2020)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:923.4/サノ014>

妖怪や怪談といった説明のつかない話は、日本に限らずどの国にもあり、中国にも「志怪」と分類されて存在している。「怪を志(しる)す」と読み下すとおり、かつて起きたという不可思議な出来事を記したものが分類されている。

本書の前半は、仏教が浸透する以前の中国における志怪を分析し、後半では、仏教信徒が志怪の形式を利用して記録した仏教志怪について論じている。もしかすると後半で引用される志怪の方が、前半よりもおもしろい、と感じるかもしれない。なぜなら祈れば良いことがあり、戒律を破れば罰を受けるという因果応報があるため、現代人にとっても寓話のようで理解しやすいからである。

本書を読んでいると、ストーリーが持つ力を考えさせられるとともに、人間が書く以上、そこには意志があり、完全に客観的な文章などない、ということを思い出させてくれる。

(紹介者:R・M)

■No.2■

『星空をつくる機械 プラネタリウム100年史』(井上毅/著 KADOKAWA 2023)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:440.76/ホシ>

大きなドームに満天の星空を再現する「プラネタリウム」。昼でも夜でもきれいな星々を眼前に表示するこの夢のような機械が、どのように誕生したかご存知だろうか。

本書は、日本標準時子午線の通る兵庫県明石市の天文科学館館長の著作である。天文学の変遷と近代プラネタリウムの誕生、国内外におけるプラネタリウム開発・発展の歴史が1冊にまとめられている。天文学というと難しく感じるかもしれないが、25年以上星空の話をし続けてきた著者の経験を交えた解説が、やさしく語りかけ、理解を深めてくれる。プラネタリウムのルーツである「天球儀」の紹介ページには、先の大阪万博でも展示された「ファルネーゼのアトラス像」が登場し、興味深い。

近代プラネタリウムは、今から約100年前にドイツで誕生。日本でも1930年代に初めてプラネタリウムが設置されたという。読後には、現在300あるという日本のプラネタリウムを、本書を片手に巡ってみたくなる。

(紹介者:S・I)

■No.3■

『2.5次元学入門』(須川亜紀子/編 青土社 2024)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:772.1/ニテ>

2次元と3次元の間にある概念を表す、「2.5次元」。近年、新たなエンターテインメントとして、舞台やミュージカルなどの芸術分野にこの語は普及しつつある。本来交わることのない次元の壁を越えた文化とは、一体どのようなものなのだろうか。

本書は、「物語のキャラクターにおける表現」と「応援するファンとの関わり」という2部構成となっている。実際の漫画のページやイベントの様子を例に挙げることで、2.5次元という特殊な空間を多角的な視点から論じている。架空のキャラクターを人間の役者が演じ、3次元空間の存在として確立する過程はとても興味深い。「.5」という狭間の次元だからこそ生み出される表現の広がりを感じる一冊である。

次元を超越した新たな文化について、知見を深めるのはいかがだろうか。

(紹介者:C・K)

それでは、次回もお楽しみに。