2025年11月20日

令和7年度文化講座「江戸時代の本と本屋さん」を開催しました!

こんにちは。熊谷図書館の人文・社会科学資料担当です。

2025年9月23日(火曜日・祝日)に、熊谷図書館で文化講座「江戸時代の本と本屋さん」を開催しました。

今回の文化講座では、筑波大学 図書館メディア系 特任助教の松永瑠成(まつなが りゅうせい)先生をお招きし、江戸時代の本屋とその仕事、そして当時の本についてお話いただきました。

松永先生は、近世・近代日本における出版文化、および貸本文化に関する研究を専門とされています。

令和元年には、「日本近世文学会賞」を受賞されました。この賞は、日本近世文学会発行の機関紙『近世文藝』に掲載された論文の中から、40才以下の若手研究者を対象に、日本近世文学研究において、優れた成果をあげた論文の著者に授与されるものです。

また講座のタイトルからお分かりいただけるかと思いますが、テーマは現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(日本放送協会、2025年1月-)で話題となっている「江戸時代の本と本屋」について。

そんなこともあってか申込は大盛況!

倍率が2倍を超える激戦の講座となりました。

たくさんのお申込み、本当にありがとうございました。

それではここから、講座の内容や様子について少しご紹介させていただきます。

講座は大きく3つのブロックに分かれていました。

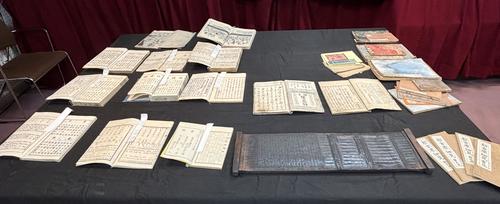

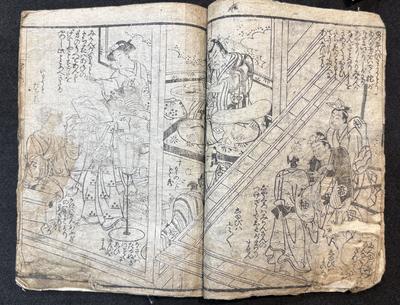

まずひとつめは「江戸時代の本」と題して、印刷方法の違いや本の大きさについて、また本が完成するまでの流れなどについて、先生が個人で所有されているという江戸時代の和本や版木(※)をお見せいただきながらお話いただきました。

※版木とは、本を印刷するために用いられた文字や絵が彫られた板木のことです。下の写真のように文字や絵は反転して彫られています。

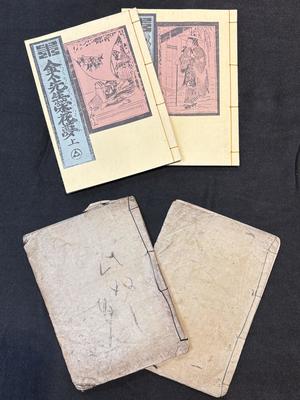

お持ちいただいた和本の中には、あの"蔦重"こと蔦谷重三郎が刊行したものもあり、会場からはどよめきの声が......!

また当時の黄表紙本と複製された黄表紙本の両方をお持ちいただいたため、その紙質などの違いを比べることができる貴重なお時間もありました。

そして驚いたのが、先生やこの分野を研究されている方々は、実際に本に触らなくても(なんなら本の写真だけでも)、その本がどの時代のものでどんな紙が使われているか......といったことの見当をつけられるということです。"専門家の方はすごいなぁ"と感動しました。

ここで休憩をはさんだのですが、休憩が始まると同時に参加者の皆さんは先生がお持ちになった資料のところへ大集合!

それぞれお手に取りながら、先生にいろんな質問をされており、大変にぎやかで有意義な休憩時間となっていました。

つづいて「江戸時代の本屋さん」と題して、本屋が誕生する前の印刷のお話から本屋の誕生、そして江戸時代の本屋の仕事のお話まで、本屋に関することを多岐にわたってお話しいただきました。

本屋の仕事については、仕事のシーンごとに当時、記録として出版された絵や帳簿を見たり、放送された大河ドラマの描写を絡めたりしながらお話してくださったため、イメージしやすく参加者の皆様からも納得の声が聞こえてきていました。

またここで登場したのが「須原屋茂兵衛」という版元。埼玉は浦和にあります書店「須原屋」はこの「須原屋茂兵衛」の流れをくむ書店なのです。

身近なお店が出てくるとやはり嬉しいですよね。

最後は「熊谷の本屋さん」と題して、図書館のある熊谷の本屋について、実際に営業されていたことがわかる資料を投影しながら紹介していただきました。

書店が販売していた絵葉書も紹介され、そこには熊谷の夕焼けが描写されており、時代を越えたつながりを感じました。

以上で講義は終了。

質疑応答の時間へと移ったところ、参加者の中から「紹介していただいた書店を、今営業している者です。」という方が!

これには皆さん驚かれている様子でした。

その他にも、教育と本屋の関係や古書販売についての質問もありました。

ここでお時間が来てしまい、惜しまれつつも講座は終了となりました。

参加者の皆さんからは「先生のお話がわかりやすく大変興味深く聞けた」「大河ドラマを見るのがもっと楽しみになった」「和本や版木の実物を手に取る事ができてよかった」など大好評な様子がうかがえる感想をいただきました。

改めて、ご参加いただいた皆さま、素敵な講義に加え、貴重な和本や版木をお持ちいただいた講師の松永瑠成先生、ありがとうございました。

関連資料展(※2025年9月28日に終了しました)の資料リストやパスファインダーは下記URLからご覧いただけます。

また県立図書館でも和本を所蔵しております、

気になる方は、遠慮なく職員にお申し付けください。

文化講座は毎年テーマを変えて開催しています。

今回残念ながらご参加いただけなかった皆さまも、今回ご参加いただいた皆さまも、ぜひ来年度お越しください!

ご参加お待ちしております。