2025年3月22日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

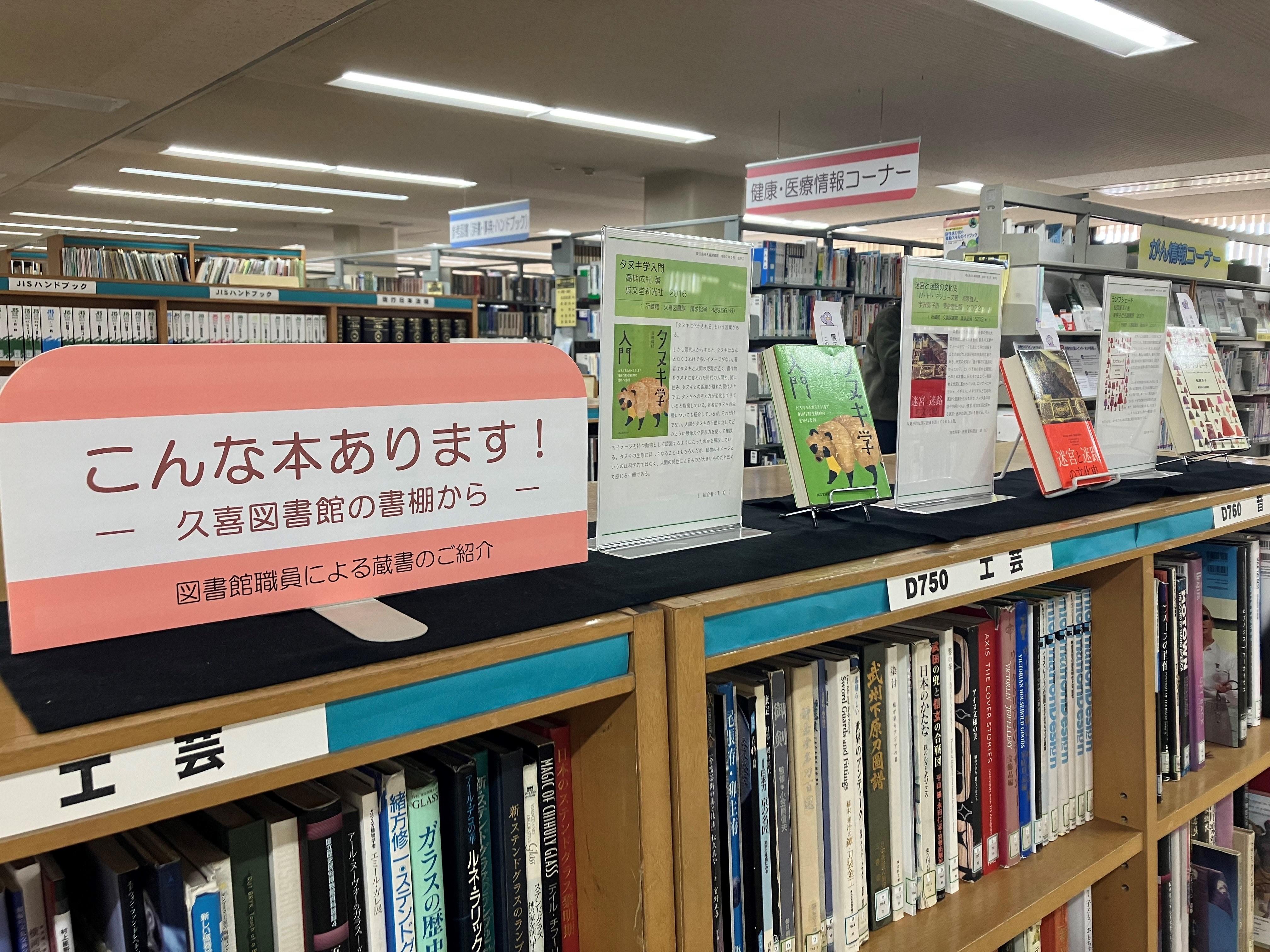

■No.1■

『タヌキ学入門』 (高槻成紀著 誠文堂新光社 2016)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:489.56/タヌ >

「タヌキに化かされる」という言葉がある。しかし現代人からすると、タヌキはなんとなくまぬけで怖いイメージがない。著者はタヌキと人間の距離が近く、農作物をタヌキに食われた時代の人間と、街に住み、タヌキとの距離が離れた現代人とでは、タヌキへの考え方が変化してきていると指摘している。

著者はタヌキの生態についても紹介しているが、それだけでない。人間がタヌキの行動に対してどのように想像力や妄想力を使って複数のイメージを持つ動物として認識するようになったのかを解説している。

タヌキの生態に詳しくなることはもちろんだが、動物のイメージというのは科学的ではなく、人間の感性によるものが大きいものだと改めて感じる一冊である。

(紹介者:T・O)

■No.2■

『ランプシェード』(松岡享子著 東京子ども図書館 2023)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:J019.5/ラン >

東京子ども図書館という施設をご存じだろうか。本書は同館の機関誌に掲載されていたエッセイをまとめたものである。著者は松岡享子。数多くの児童文学の創作や翻訳を手掛け、日本の子どもたちに読書の喜びを広めた立役者だ。

エッセイの内容は多岐にわたる。当初は本の書評や、子どもの読書にまつわる筆者の関心事について熱く語られている。やがて著者の身の回りの出来事が、ゆるやかに綴られるようになると、ありのままの人柄が一層色濃く浮かび上がり、ユーモアあふれる文章に親近感が湧いてくる。

(紹介者:A・Y)

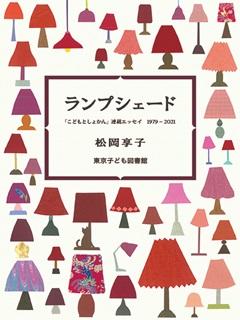

■No.3■

『迷宮と迷路の文化史』 (W・H・マシューズ著 和泉雅人、宇沢美子訳 東京堂出版 2022)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:520.2/メイ>

本書は20世紀初頭、仕事の傍ら大英博物館に通った著者が、数多の文献やフィールドワークを通じて得た情報をまとめあげた迷宮研究の古典的名著である。

研究の発端は「誰が最初に迷路を作ったの?」という子供の素朴な疑問。そのため本書は、研究者ではなく一般読者を念頭に書かれている。エジプトにギリシャ、イギリス、イタリアなど各地の遺跡や庭園を巡る気分で、クレタ島の神話や羊飼いの古い慣習、信仰生活と関わる迷宮・迷路の謎に思いを馳せる。そんな魅惑的な旅に読者を誘ってくれる1冊。

(紹介者:自然科学・技術資料担当 M・M)

それでは、次回もお楽しみに。