図書館ブログ

2023年2月10日

「図書館と県民のつどい埼玉2022」を開催しました。

「図書館と県民のつどい埼玉2022」を、2022年12月10日から2023年1月31日まで、オンライン開催にて実施しました。

今回は大きく5つの催しを行い、多くの皆様にご参加いただきました。

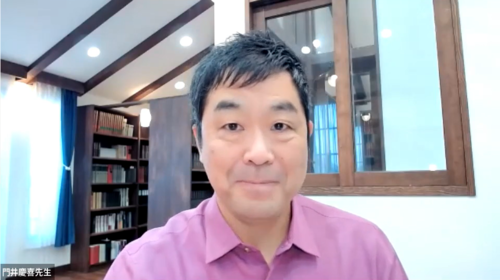

1 門井慶喜さん記念講演

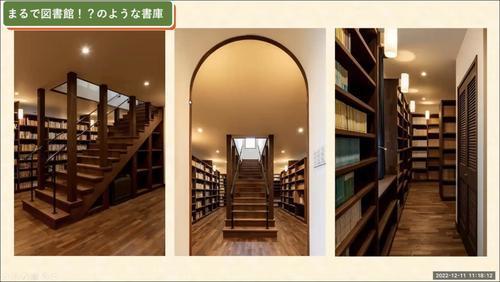

作家の門井慶喜さんから「家康に学び、江戸に学ぶ」と題し、御講演いただきました。今回は大阪のお仕事場からの御出演となり、数万冊の蔵書があるという書庫についても御紹介いただきました。講演では、御自身の著書である『家康、江戸を建てる』(祥伝社)、『江戸一新』(中央公論新社)についても触れながら、利根川東遷や江戸の町づくりについてお話しいただきました。また、視聴者から寄せられた「『銀河鉄道の父』(講談社文庫)を書こうと思ったきっかけはなんですか」、「年末年始に読むおすすめの本を教えてください」といった様々な質問にも答えてくださり、大変好評でした。

2 高柳芳恵さん講演会

絵本作家・サイエンスライターの高柳芳恵さんから、「自然はふしぎがいっぱい!-好奇心をかきたてる身近な自然との向き合い方-」と題し、御講演いただきました。ドングリやセミ、草花あそびなどについて、スライドや実演を交えながら講演していただき、、自然への興味が高まる内容でした。視聴者の方からは、「好奇心が不思議への道を開いてくれることを改めて感じました」、「コロナ禍であっても 自然や日常生活に目をむけ、遊び、楽しんでいくことが大切と思わせてくれました」「視聴後、すぐに外に出て自然観察をしたくなりました」といった声が多数寄せられました。

3 中学生のビブリオバトル決勝

予選会は、県内の中学校から16校21名の参加者により11月12日に実施しました。予選会は、県内の中学校から16校21名の参加者により11月12日に実施しました。4つのグループに分け、それぞれのグループで最も多くの票を獲得した発表参加者4名が決勝に進みました。

12月10日の決勝戦において、見事チャンプ本を獲得したのは、草加市立谷塚中学校の髙橋 凛さん、チャンプ本は『奇譚ルーム』(はやみね かおる著/朝日新聞出版)でした。

視聴者の方からは、「どの本も読んでみたくなりました」、「それぞれの発表者の本への思いが伝わってくるいい内容でした」といった感想が寄せられました。

※ビブリオバトルとは、発表参加者が面白いと思った本を5分間で紹介し、参加者全員で発表に関するディスカッションを2~3分間行い、「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員が1人1票で行い、最多票を集めた本「チャンプ本」を決定する、書評ゲームです。

4 司書が語る!Liveイベント

高校図書館の司書と県立図書館の司書がそれぞれ、「高校図書館をのぞいてみよう 越谷エリア」、「高校図書館をのぞいてみよう川口エリア」、「読めない人の読書事情 バリアフリー資料の今とこれから」と題し、3つの番組をLiveで配信しました。普段一般の方は見ることができない高校図書館の紹介や、バリアフリー資料の紹介などをしました。一発勝負のLiveイベントに向けて、何度もリハーサルを行い、本番当日を迎えました。視聴者からは「多くの高校の展示や取り組み、工夫、各校の特色を見ることができて大変勉強になった」、「バリアフリー資料を実際に使用しながら説明してもらえたのがよかった」などご感想をいただきました。

5 司書が魅せる!WEB展示

県立図書館や高校図書館、大学図書館などが、ウェブサイト上で様々な展示を作り公開しました。利用者の情報ニーズに合わせた図書や情報の提供を行うレファレンスサービスについて紹介する「知っ得!レファレンスサービス~まだ利用したことがないあなたに知ってほしい10のこと~」や、高校が自校で実施した個性豊かな展示をアルバム形式にまとめた展示「うちの推し、集めてみました」など、スタッフがひとつひとつ手作業で作りこんだ13の展示が行われました。

どの配信・展示も素晴らしいものばかりで、スタッフとしてこのイベントに携わることができてとても嬉しく光栄でした。ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

開催の詳しい様子は3月下旬頃に埼玉県図書館協会のウェブサイト(https://www.sailib.net/tudoi)に掲載予定です。また、過去の「図書館と県民のつどい埼玉」の様子も掲載しています。ぜひ、そちらもご覧いただけたら幸いです。

2023年2月7日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

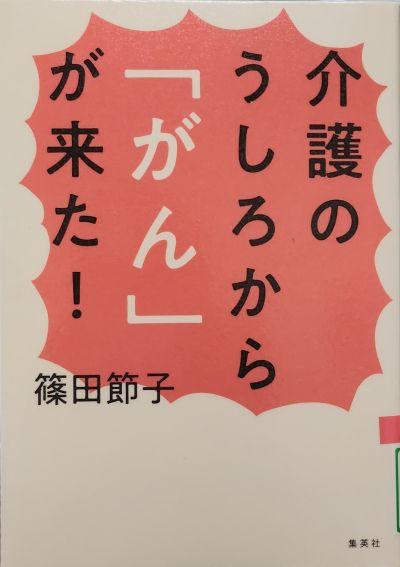

■No.1■

『介護のうしろから「がん」が来た!』

篠田節子著 集英社 2019.10

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:916/シノ>

認知症の母親の介護と同時に、自分自身も乳がん発症。日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、2人に1人といわれている現在、同じ経験をしている人も少なくないであろう。作家である著者は、この状況を悲観することなく受けとめている。介護も、がん治療も様々な選択を迫られる。その都度著者が選んだ過程を綴っているが、現在同じ状況にある人にも、これから直面するであろう人にも大いに参考になる闘病記。

(紹介者:H・T)

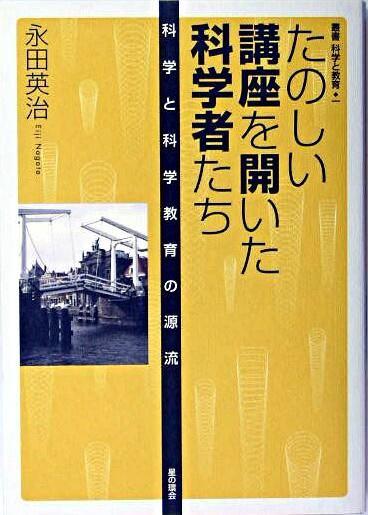

■No.2■

『たのしい講座を開いた科学者たち』

永田英治著 星の環会 2004.12

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:402/タノ>

フックの法則で知られるイギリスの科学者、ロバート・フック。理科の教科書でご覧になった方も多いと思う。1600年代、フックは科学者が集まる学会で実験主任を務め、顕微鏡観察など数々の実験を披露した。本書は科学実験の歴史を軸に、教科書を読むだけではわからない科学者達の生い立ちや交流を描いている。実験の楽しさが他の科学者を触発し、実験による発見が後の研究を助ける・・・実験から科学の発展を読み解く1冊。

(紹介者:M・M)

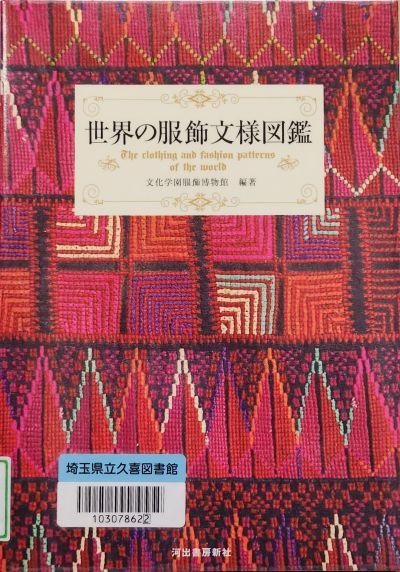

■No.3■

『世界の服飾文様図鑑』

文化学園服飾博物館編著 河出書房新社 2017.7

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:753.087/セカ>

世界各地の衣装を見ると、土地の気候や文化の違いがわかり、旅行したような楽しさがある。本書は各国の服飾・染織品の文様が表す意味を分かりやすく解説している。読み進めると、人が文様に託した思いを知ることができる。表現は様々だが、子どもの健やかな成長を願う親の気持ち、魔除けや幸福への願いを込める製作者や着る人の気持ちは万国共通である。衣服は思いを伝える、受け取る手段にもなりえるのだと改めて感じる。

(紹介者:A・M)

それでは、次回もお楽しみに。

2023年2月7日

書庫の雑誌たち(久喜図書館)

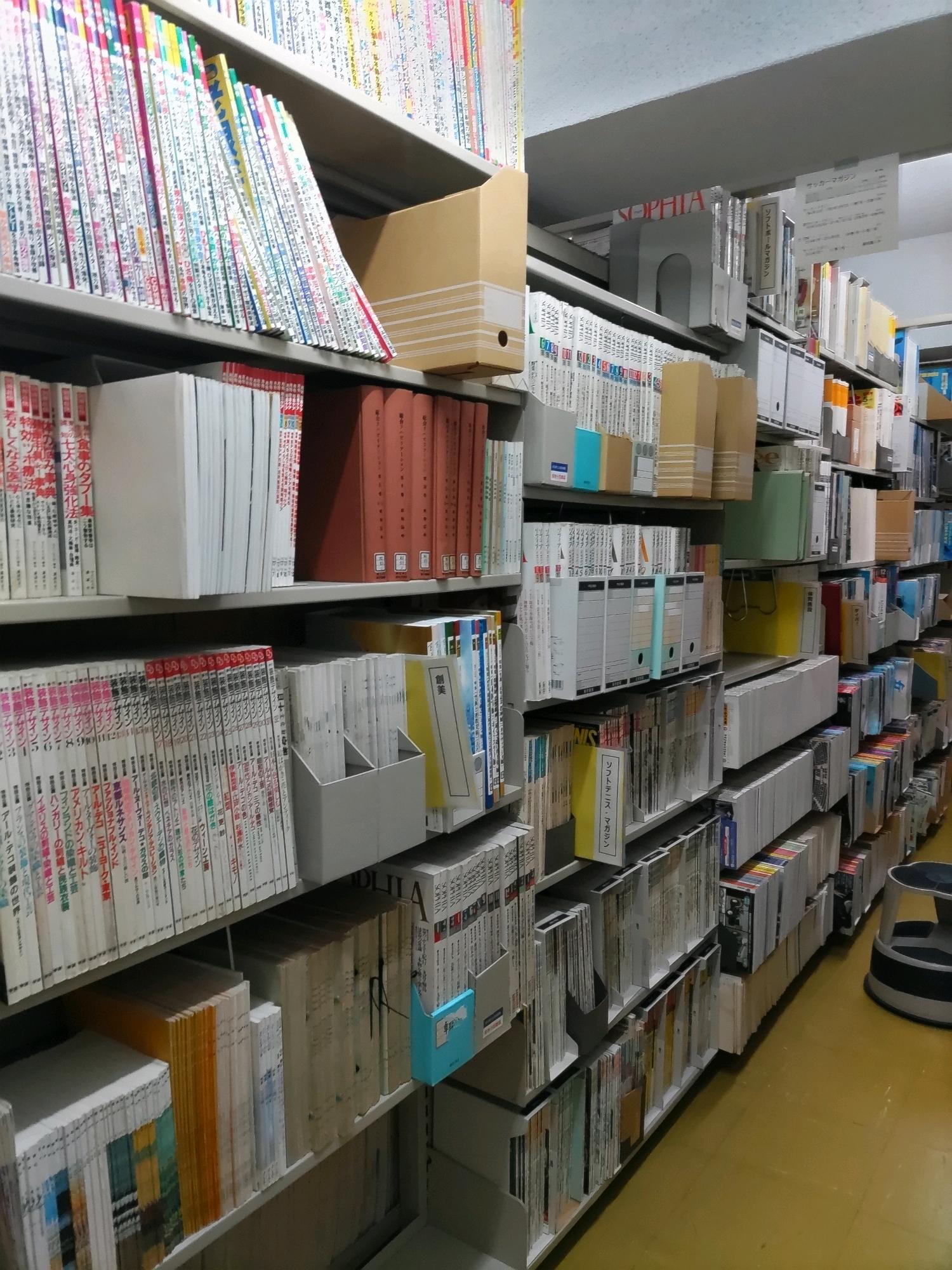

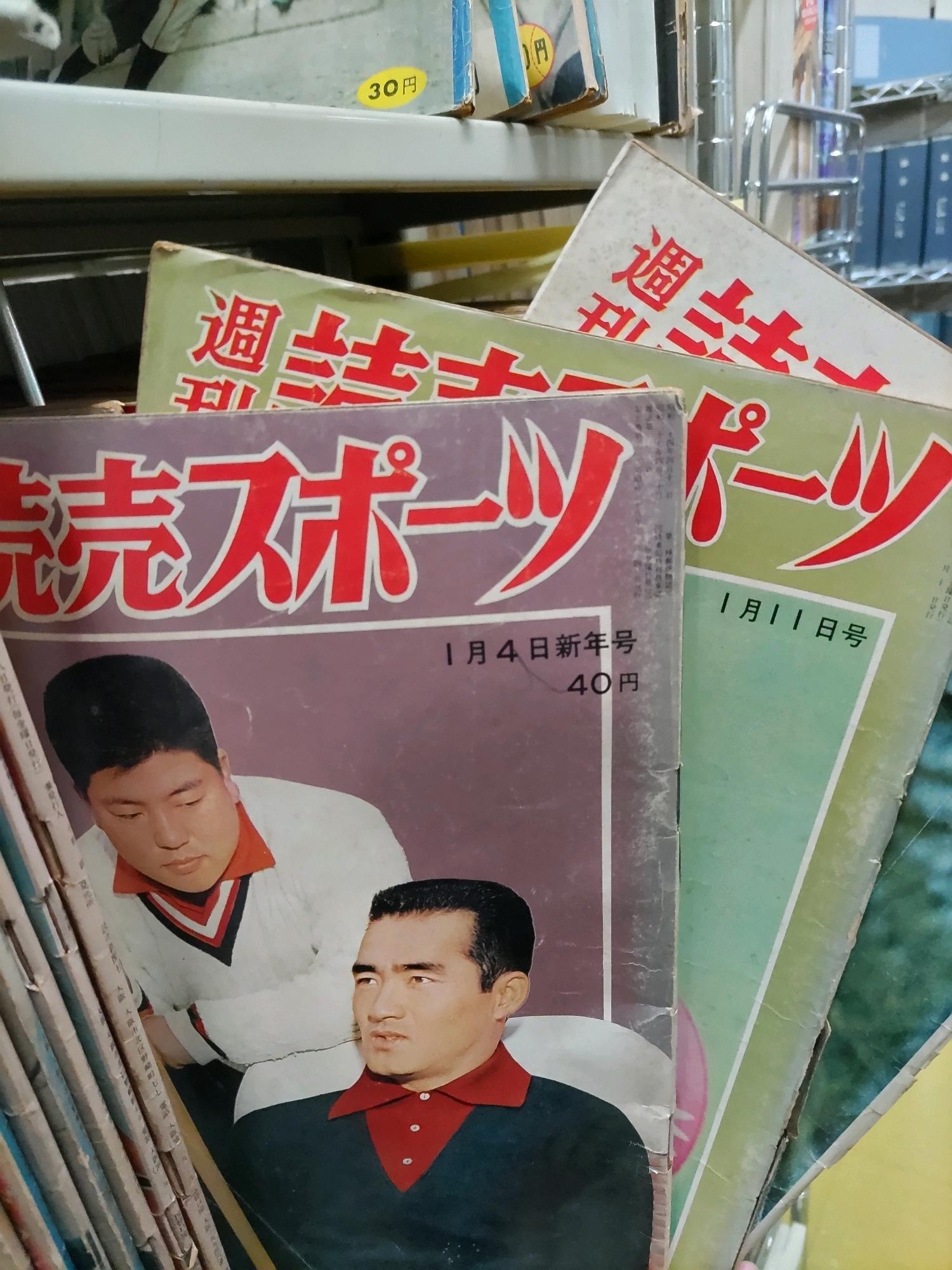

図書館の2階公開図書室には最新の雑誌が置かれています。一方で図書館の書庫には古い雑誌が何時でも利用いただける状態で並んでいます。

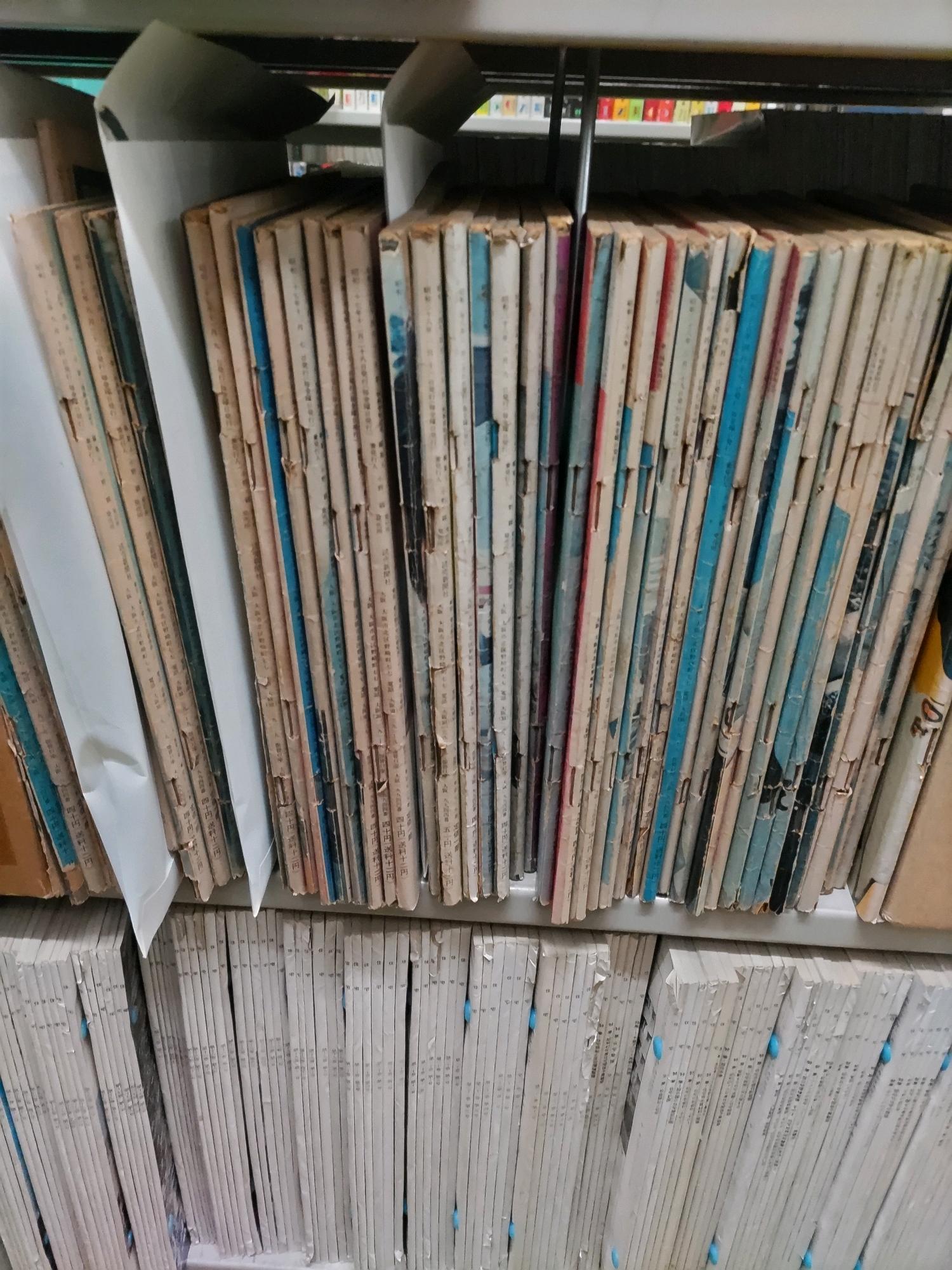

古いものでは1920~30年代の雑誌もあります。傷みがあるもの、雑誌の背がボロボロなものもあり、触るのに慎重になることがあります。特に傷みが激しい資料は封筒に入れて保存してあります。

県立図書館では多くの雑誌を受け入れています。これらは図書館で購入、または発行元や個人からの寄贈で手に入れています。そのほか、県立図書館ならではの入手方法もあります。それは市町村立図書館が廃棄する雑誌を県立図書館が引き取る方法です。例として、『an・an』、『non-no』等の女性誌、『Carトップ』、『Kazi』などの乗り物の雑誌などをこの方法で入手しています。そのためこれらの雑誌は、1~5年程度経過して市町村立図書館での廃棄手続きののち、今度は県立図書館の蔵書として受入されます。

県立図書館の役割の1つに"資料を保存する"という機能があります。県立図書館では利用者が知りたいと思ったときにいつでも資料を利用できるように、どんなに古い資料でも保存しています。

また雑誌の長期的な保存のため、当館では直近2年以内の雑誌のみ貸出可能としています。古い雑誌は持ち運んだり、触ったりすることで少しずつダメージを受けます。このダメージが積み重なると、雑誌が壊れてしまう原因となります。そのため、古い雑誌は館外貸出をせず、館内のみの利用にさせていただき、長期間保存を続けられるようにしています。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、未来の利用者のための措置です。ご理解とご協力をお願いいたします。

県立図書館では雑誌を保存しているだけではありません。皆様にどんな雑誌があるかを展示や公式SNSなどで資料の紹介を行っています。

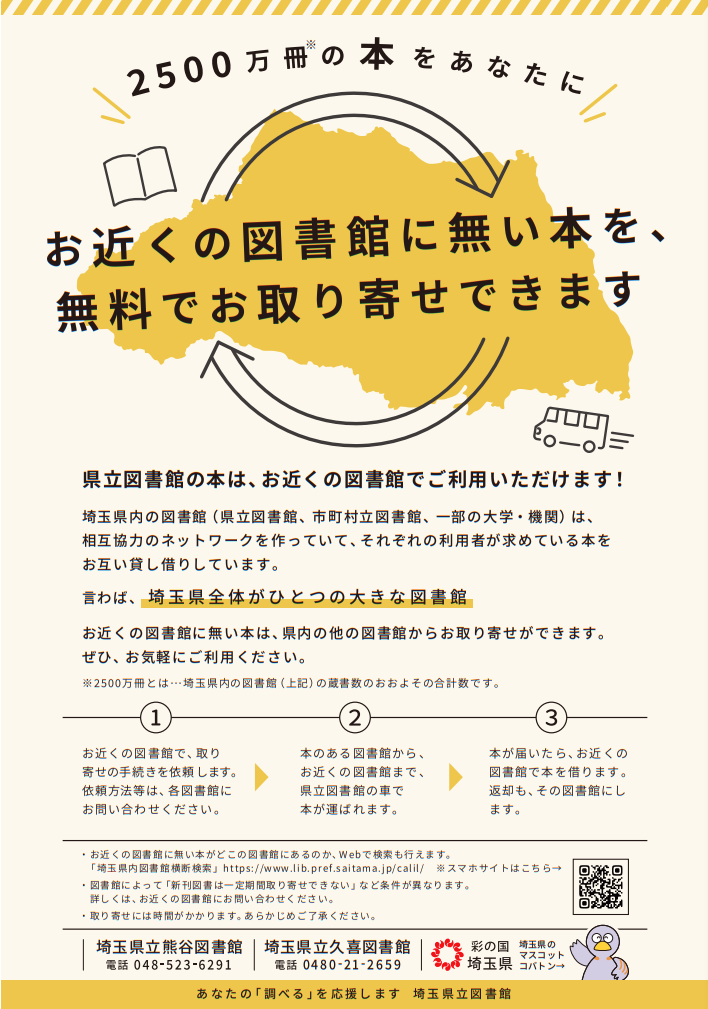

先述のとおり、古い雑誌は個人貸出をしていません。しかしお近くの市町村立図書館に雑誌を取り寄せて、読むことはできます。県立図書館から遠い場所に住んでいる方でも利用できるように、県立図書館では市町村立図書館に本を届けるサービスを行っています。市町村立図書館に本を取り寄せる場合の受付窓口は各市町村立図書館となっています。利用する際は、お近くの図書館にお尋ねください。

(参考:「埼玉県立図書館の図書館協力ネットワーク(令和3年10月現在)」(https://www.lib.pref.saitama.jp/about/index-network.html 埼玉県立図書館))

「自分の読みたい雑誌が古すぎて近くの図書館にない!」という場合でも、県立図書館では持っている可能性があります。県立図書館の蔵書検索システムで探したり、お近くの図書館職員にお尋ねください。皆様の「読みたい!」をかなえるために、お探しします!

2023年2月2日

「初めて読むジャンル」という面白さ

こんにちは! 熊谷図書館 海外資料担当です。

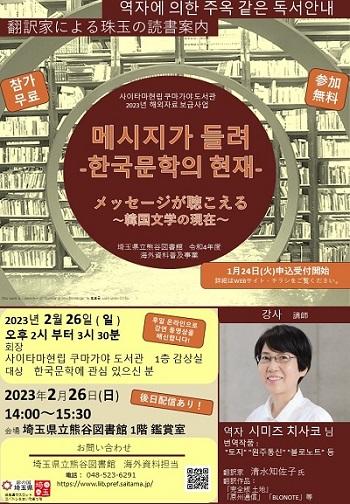

2月26日(日曜日)に、韓国文学についての講演会「メッセージが聴こえる~韓国文学の現在~」を開催します。

講師には、翻訳家の清水知佐子さんをお招きします。

韓国文学には特有の面白さがあり、それを知ることで、一冊一冊をより深く味わえるようになることと思います。

申し込みを受付中ですので、ふるってご参加ください。後日配信もあります。

☆

☆

☆

この講演会には、今まで韓国文学に全く触れてこなかった方にも、ぜひ来ていただきたいと思っています。

というのも最近、読書をしていて気付いたことがあります。「読書を続けるほど、読む本の種類が一部に偏ってしまう」という傾向です。

ある本を読んで好きになり、またその良さを味わいたくて同じジャンルの本を読む...そしてその良さがそのジャンルに共通しているものだと分かると、他のジャンルへの冒険をせず、そのジャンルだけを読むようになっていく...。読書に限ったことではないかもしれません。皆さんにもこのような経験がないでしょうか?

良いと分かっている種類のものを楽しみ続けるのは、限られた余暇の使い方として効率的です。しかしひとつだけ、その方法では味わえないものがあります。初めてその種類を味わった時の感動です。

どんなものなのか、何が起こるか分からない状態で直面する面白さは、ひとつのジャンルにつき一回しか味わえません。何度も味わうには、新しいジャンルに挑戦していく必要があります。

そして韓国文学には、その感動を得られるだけの面白さがあります。挑戦して損のないジャンルといえます。

ですのでこの講演会、韓国文学にご興味の「なかった」方からも、お申し込みをお待ちしています。

**************お問い合わせ**************

埼玉県立熊谷図書館 海外資料担当

Tel : 048-523-6291

mail : lib-kaigai@pref.saitama.lg.jp

****************************************

2023年1月31日

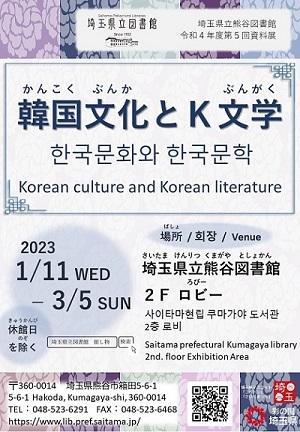

資料展「韓国文化とK文学」開催中です。

こんにちは。

熊谷図書館の海外資料担当です。

現在、熊谷図書館2階ロビーでは資料展「韓国文化とK文学」を開催中です。

ここ数年、世界中から注目を集めている韓国人作家の小説やエッセイ「K文学」。日本でも、たくさんの本が翻訳刊行され、ベストセラーになっています。この資料展ではそんなK文学の魅力を、韓国の歴史や文化とともにご紹介しています。

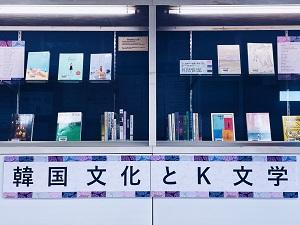

話題の韓国文学を読んでみませんか?

日本でも翻訳されている人気の韓国文学の原著をたくさん展示しています!

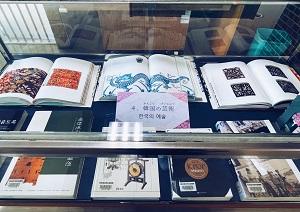

韓国の歴史や文化を知ろう

韓国文学をより深く楽しめるよう、韓国の歴史や文化に関する資料も展示しています。

▲こちらでは韓国の衣食住に関する資料を紹介しています。

▲韓国の芸術や伝統文化に関する資料を集めました。

日本文学は韓国でも人気!

日本で韓国文学の人気がある一方、韓国でも日本文学は人気があります。

▲日本語の原著と表紙が似ているものもあれば、全く違うものもあって、表紙を見るだけでも楽しめます。

展示している資料は展示期間中でも貸出できます。ご希望の資料がございましたら職員にお声がけください。

みなさまのご来館をお待ちしています!

-------------------------------------------------------------

期間:令和5年1月11日(水)~3月5日(日)

場所:埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

-------------------------------------------------------------