図書館ブログ

2017年1月13日

女性創業相談会 in 埼玉県立熊谷図書館 を開催します!

2017年1月6日

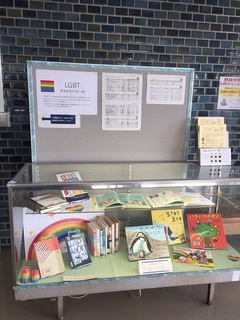

ミニ展示「LGBT いろいろな性を考えよう」を浦和分室で開催中!!(県立熊谷図書館)

熊谷図書館の人文・社会科学資料担当です。

12月に熊谷図書館で行ったLGBTについてのミニ展示を

「LGBT いろいろな性を考えよう」と題して、を浦和分室でも

出張展示することになりました。

今回の展示資料は少量ですが、熊谷図書館での展示資料リストを配布しています。

取り寄せのご予約を受け付けますので、どうぞご利用ください。

(熊谷での展示については「ミニ展示「LGBT 共生をはぐくむ一歩」開催中!!」をご覧ください。)

資料展示「LGBT いろいろな性を考えよう」 期間 平成29(2017)年1月4日(水)~1月22日(日)※休館日を除く

時間 9:00-17:00 場所 埼玉県立熊谷図書館浦和分室(さいたま市浦和区高砂4-3-18 県立文書館1階)

どうぞ浦和分室へお越しください。

(Y)

2016年12月23日

ミニ展示のご紹介「紅茶の楽しみ」(久喜図書館)

何かと慌しい年末年始。外もだんだん寒くなり、あたたかい

飲み物が恋しい季節になりました。心をあたためてくれる飲

み物はそれこそ沢山ありますが、年末のお掃除の合間やお正

月ご自宅でのひとときに、紅茶を一杯いかがでしょう?

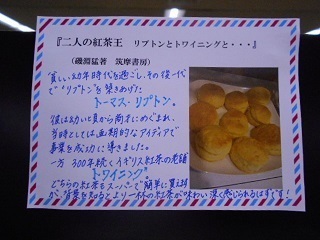

今回の展示では、紅茶をおいしく飲むためのHow To

から、紅茶を使って作るドリンクレシピ、一緒に楽しむおや

つ、そして、紅茶の歴史的な数々のエピソードを紹介した本

を集めました。

紅茶が、アヘン戦争やアメリカの独立戦争に関係していたって

ご存知ですか?

一見華やかな印象の紅茶の裏には、数々の歴史のドラマが隠れ

ています。

展示本の中でも担当司書のイチオシはこれ!

『二人の紅茶王』(磯淵猛著 筑摩書房 2000)

世界の紅茶王2人をテーマに紅茶の歴史やエピソードを紹介した

本で、著者は日本の著名な紅茶研究家である磯淵猛さんです。

ぜひご自宅で、1杯の紅茶を味わいながら、楽しい年末年始を

お過ごしください。

2016年12月20日

毎日新聞(全国版)で、当館の健康・医療情報サービスが紹介されました!

12月18日(日)の毎日新聞(全国版)の記事

「不正確な医療サイト ネットに氾濫 検索工夫で信頼情報」(9面)に、

久喜図書館の健康・医療情報サービスが紹介されました

記事は毎日新聞のニュース・情報サイトの「医療情報サイト 不正確、ネットに氾濫 検索工夫で信頼情報」のページでも読むことができます♪

医療情報のまとめサイト「WELQ(ウェルク)」(DeNA開設)が、根拠が不明確、あるいは無断転載した記事を大量に載せていた、と問題になり非公開となりました。

ネット上にあふれる情報をどのように取捨選択すればよいのでしょうか?

そのためには、有用な健康情報を選び取り、活用するための知識や能力=ヘルスリテラシーが必要になります。

ヘルスリテラシーを身につけるための支援の例として、記事後半で、当館の取り組みが紹介されています。

冊子『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉』の発行

実習も伴う「「知りたい」を応援!情報の探しかた講座」開催

医学論文検索データベース「医中誌web」が利用できる

記事中では、情報を選び出すためのヒントもいくつか紹介されています。

例えば、五つの視点「い・な・か・も・ち」の重要性。

い=いつ、な=何のために、か=書いた人は誰か、も=元ネタは何か、ち=違う情報と比べたか。

10-11月に当館で開催した「「知りたい」を応援!情報の探しかた講座 健康情報の『目利き』になりましょう」でも、この5つの視点を使って、健康食品やサプリメントの新聞広告をチェックしてみる、という実習体験をしました。

たまたま出会った情報を鵜呑みにせず、自分の目と頭で情報を評価し、判断する習慣をつけることが大事だなと感じました。

当館では、他の講演会や講座を開催するときにも、知識や検索方法だけでなく、情報を見分ける視点についても、なるべくご紹介するよう努めています。

ヘルスリテラシー向上のために、ぜひ当館の健康・医療情報サービスをご利用ください

2016年12月3日

ミニ展示「LGBT 共生をはぐくむ一歩」開催中!!(県立熊谷図書館)

こんにちは!

熊谷図書館の人文・社会科学資料担当です。

今年もまもなく終わりですね。

一番楽しかったことは何ですか?

やりきれなかったことはありますか?

今年最後のミニ展示として、すこし難しいテーマだなあと思いつつ一年前から暖めてきた企画、

「LGBT 共生をはぐくむ一歩」を開催します!!

LGBTとはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字で示される性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)の総称です。

恋愛や性愛の対象もさまざま、自分の性別をどのように感じているかもさまざまであるのに、大多数の人々と違うことを理由に差別的な取り扱いを受けたり偏見を持たれたりして苦しんでいる人がいます。

大切な友達や、悩んでいる子どもたちに思いをはせて、

「大丈夫だよ」

「図書館は安心できる場所だよ」

というメッセージを伝えられたらいいなと思います。

人はそれぞれ違っていて、それでこそ楽しい。

公的な施設や学校教育ももっと変わっていかないといけない。

「あたりまえ」が本当にあたりまえなのか、うっかり誰かを傷つけているかもしれない。

新しい視点をもたらしてくれる資料群を紹介します。

資料展示「LGBT 共生をはぐくむ一歩」

期間 11月29日(火)~12月25日(日)※休館日を除く

場所 埼玉県立熊谷図書館 2階 閲覧室およびロビー

展示が終了すると、所定の本棚に資料は戻ります。

もっと調べてみたい、という方は、

調べ方案内「LGBTについて調べる」をごらんください。

テーマ別資料リストに展示資料リスト(PDF形式 425KB)を掲載しています。

展示期間中も資料を貸出し、時々入れ替えを行っています。

調べ方案内では紹介し切れなかった児童書、視聴覚資料(VT、DVD)もありますので、是非ご利用ください。

(Y)