できごと

2019年7月11日

16ミリフィルム講習会

しっとりとした空気のなかに緑の薫りが漂う季節。ときおりのぞく雲の切れ間からは、確かな夏の到来を感じます。

こんにちは。

県立熊谷図書館 視聴覚資料・図書館振興担当です。

熊谷図書館では去る6月4日、6月7日に「16ミリフィルム映写機講習会」を開催しました。

突然ですが、皆さんは16ミリ映画フィルムをご存じですか?

最近では映画館でも、フィルムを目にする機会が少なくなり、イメージを持ちにくくなってきているのかなと思います。

ちなみに私も映画フィルムと聞いて真っ先に思い浮かべたのが、某テレビ番組のオープニングに登場する、シルクハットをかぶったおじさんがフィルムを回すというシーンでした。

いまではフィルムを上映する機会はあまりないかと思いますが、かつては家庭用の映像記録媒体として8ミリフィルムがあり、家族の行事を記録して、それを上映して見るということが一部の家庭では行われていました。

しかし時代が下り、ビデオやDVDがそうした役割にとって代わるようになりました。現在では映画を撮影する場合にも、デジタル形式が採用されることが多く、映画館でもフィルムを使った作品数は減少し続けています。

そんな普段の生活ではあまりお目にかからななくなった16ミリ映画フィルム。でも、図書館では現役で頑張っているんです。

しかし、なぜ図書館ではいまでも16ミリ映画フィルムを使っているのでしょう。

その理由としては、大きく2つあります。

まず1つ目として、図書館が所蔵している映像資料のなかには、16ミリフィルムでしか見ることのできない貴重なものが多く存在していることがあげられます。

県立図書館が所蔵する16ミリフィルムのなかには、埼玉県に関する作品や、過去の記録映像など、現在では手に入らなくなってしまった資料も多く含まれています。

これらは地域の歴史を伝える資料であり、図書館はこうした映像を保存し、次の時代につなげるという役割も担っています。

そして2つ目としては、16ミリフィルムが上映することを主目的としているために、著作権上の様々な制限をクリアしていることです。

実は図書館で貸出可能のDVDやビデオテープでも、資料によって館内で上映できるもの、できないものがあり映画会の度に確認をしなければなりません。

しかし16ミリフィルムは心配ご無用。すべての資料を上映することができます。まさに上映会のための資料といっても過言ではないですね。

前置きが長くなりましたが、なぜ今でも16ミリフィルムが使われているのか、ご理解いただけたでしょうか。

それでは今年度の講習会についてご紹介していきたいと思います。

毎年恒例となった講習会ですが、今年度は25人の受講者が集まってくれました。

講師は北辰映像株式会社の樋口一雄先生。樋口先生は元映写技師で、この道何十年のプロフェッショナルです

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、県立図書館では講習会を受けた人の所属する団体に16ミリフィルムを貸し出しています。

逆に言えば、講習を受けないと16ミリを使った映画会は開けないということ......。受講者の皆さまにはどうしても取らなければならない理由があるということですね。

開講式の後、まず最初に映写機の構造と操作についての講義を受けました。

スプロケット、パーフォレーション、送りツメ...などの聞きなれない言葉と格闘しながら、なぜ映像が投影されるのかについての知識を学んでいきます。

▲知らない言葉が多いですね......

次に午後からの実技テストに向けての映写機操作実習。はじめてさわる人ばかりなので、自然におよび腰に......。

▲映像が映っても、少し不安なご様子

お昼休みを挟んで、午後からも実習の続きです。操作に自信がない方は昼休みの時間を使って練習をしていました。

実技テストは100点満点中、90点以上を取らないといけないので、わずかなミスが命取りになります。

皆さん取りこぼしのないように細心の注意を払って練習していました。

▲受講者のまなざしは真剣そのもの!

最後の休憩を終えて、いよいよ実技テストです。

グループごとになって、相手の点数をチェックするという方式。

緊張が高まります......。

▲一つ一つ確認しながら、映写機を回します

そして、試験の結果は.........

全員合格でした!!

講習会の最後に、樋口先生から講習会修了証をもらいます。

これで映写機を使った映画会が開催できるようになりました。

これからそれぞれの地域で、素晴らしい映画会を開催してくれるでしょう。

最後になりますが、16ミリフィルムを借りる際には、団体登録が必要です。県立図書館のHPに用紙がありますので、ダウンロードしてご利用ください。(https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/docs/yousiki1.pdf)

それでは、また次の映画会でお会いしましょう。

2019年3月1日

熊谷市立熊谷西小学校2年生の図書館見学

こんにちは!

熊谷図書館 視聴覚資料・図書館振興担当です。

寒かった毎日も、日一日と暖かくなり、春の気配を感じられる季節になってきました。

先日、熊谷市立熊谷西小学校の2年生が、県立熊谷図書館に見学に来ました。

3クラス、総勢82名です。1日に1クラスずつ、3日間にわたって、図書館の使い方についての説明と、図書館内の見学をしました。

まずは図書館についての説明です。図書館ってどんなところ?どんなことができるの?注意することってなに?などの説明から、本の種類や探し方、そして、本の借り方・返し方を説明しました。みなさん、とても熱心に聞いてくれていました。

※写真は熊谷西小学校よりお借りしたものです。

その後、2グループに分かれました。第1グループは、子ども読書室で自分の借りたい本を探して借りるグループ。第2グループは、子ども室以外の館内を見学するグループです。

館内の見学は、おはなし会や映画会などを行っている「鑑賞室」や、普段は入ることのできない「書庫」を見たりしました。「書庫」では、本のためのエレベーターや、電動書架(電気で動く本棚)などを見て、みなさんびっくりしていました。

子ども読書室では、みなさん、思い思いに自分の借りたい本を選んで、本の貸出を実際に体験しました。借りた本は、約1週間後に、またクラス毎に図書館へ返しに来ました。

熊谷西小学校から県立熊谷図書館は目と鼻の先です。これからも、子ども読書室で本を借りるだけでなく、おはなし会や子ども映画会などのイベントにも参加してくださいね。

最後に、先日先生から、生徒一人一人が書いたお礼状をいただきました。みなさんの「本を全部読みました」や「また図書館へ行きたいです」などの言葉を読んで、とてもうれしく思います。ありがとうございました。

熊谷西小学校のみなさん、またのご来館をお待ちしております。

2018年9月21日

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン川越2018」に参加しました!

2018年5月6日

ミニ展示が出来るまで。

こんにちは。県立久喜図書館自然科学・技術資料担当です。

知っていましたか。埼玉県立久喜図書館には蔵書が約57万冊あるっていうこと。中にはあまり貸りられることなくひっそり書庫に眠っている資料も多くあります。

そこで県立久喜図書館では、2階公開図書室でミニ展示を行い、2週間ごとに毎回テーマを持たせて資料を紹介することで、普段なかなか注目されない本を皆様に知ってもらう場を設けています。

今回のブログでは、ミニ展示が完成に至るまでの過程をほんの少しですがご紹介しようと思います。

展示の時期が近くなると

私は年度始めの4月担当ということもあり、展示開催10日前になっても今回はあまり準備ができませんでした。

締め切りがひしひしと迫っていることを感じます。焦ります。この焦りを推進力にして、最近話題になったことや季節などを調べ、展示テーマをひねり出します。

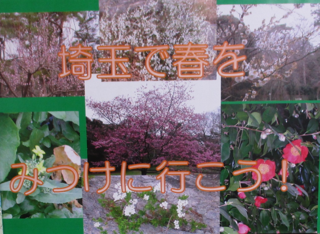

今回は春の植物に出会える場所を紹介するミニ展示を行うことに決めました。

テーマ「埼玉で春を見つけにいこう!」

展示テーマが決まったら

次は展示で紹介する資料を集めます。図書館の蔵書検索機を使って資料がどの場所にあるかを確認します。

そして、図書館内の広い書庫をひたすらに駆け回り、お目当ての資料を探しに行きます。

今回は埼玉県を紹介するガイドマップや植物に関する資料を中心に集めました。

展示用にパネルを作成する

資料がそろったら、ディスプレイのためのパネルを作成します。

まずは、展示用パネルに使用する写真を撮りにいきます。今回はテーマを「埼玉で春を見つけにいこう!」にしたので、草花の写真を取りに出かけました。

岩肌にひっそりと咲いている花をパシャ!

撮影時はまだまだ肌寒い季節でしたが、色々な場所で春の息吹を感じることができました。

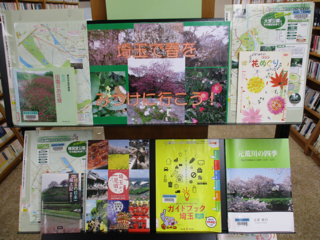

後は撮ってきた写真を加工して、タイトルを入れればパネルの完成です。↓

資料とパネルを展示スペースに並べる

展示開始前日、展示開催がぎりぎりに迫りおしりに火が付いてきました。現実逃避したくなる気持ちをこらえてラストスパートです。

集めた資料と作成したパネルを展示スペースに展示すれば、ミニ展示の完成です。

以上、ミニ展示が出来るまでをご紹介しました。展示詳細はこちら→【久喜】ミニ展示 埼玉で春を見つけにいこう!

現在はミニ展示 読んで旅するが始まっています。↓

興味のある方は埼玉県立久喜図書館にご来館ください。

2017年12月22日

情報の探しかた講座 健康・医療情報コースを開催いたしました

「サプリを飲むだけで元気」「95%が満足」・・・?

なんかアヤシイ、でも何を信じていいのかわからない!という、世に溢れる健康情報にお困りの方のために「情報の探しかた講座 健康・医療情報コース」を開催いたしました

今年度の講座は全3コース。

講座「健康情報の『目利き』になりましょう」で、メディアにあふれる健康情報を正しく読みとるコツを、ビデオ学習やワークショップを交えて、わかりやすく学びました。

聖路加国際大学作成のDVD「ヘルスリテラシーeラーニング」から、情報を見極めるキーワード「いなかもち」について学びます。DVDは当館で貸出ができます

実際の広告を使って、「この記述はアヤシイ!」「どんな情報があったらいいかな?」と話し合っています。

講座「カラダと病気の情報を探そう」では、『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉』をテキストに病気や薬、医療機関の調べ方を実習形式で紹介しました

薬や病気の情報を調べるときに、信頼できる図書やウェブサイトはどんなものがあるのかな?

『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉』は県立図書館ウェブサイトから全文無料でダウンロードできます!

ウェブサイトの名前を覚えなくても、『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉』の中のハイパーリンクをぽちっと押せば、簡単に各ウェブサイトへ飛んでいけますねご自宅でもぜひ試してみてください。

そして講座「オンラインデータベース「医中誌Web」を使ってみよう」では、医学論文や最新の研究動向を調べることができるオンラインデータベース「医中誌Web」の検索方法を、実習形式で学びました。

埼玉県済生会栗橋病院司書 深谷里子氏に講師としてお越しいただきました

医中誌Webは県立図書館で、無料で利用できる便利なデータベースです。キーワードから簡単に検索もできますが、シソーラス検索や著者検索を覚えれば、もっと便利に論文を探すことができます

(医中誌Webは論文検索のためのデータベースです。論文の取り寄せはご相談ください)

インフルエンザにヨーグルトは効果があるのか・・・!?皆真剣に論文を探しています。

情報の探しかた講座で使用したテキストは、一部を除いてウェブサイト上で公開しております。今回参加できなかった方も、ぜひご覧になってみてくださいね♪

《情報の探しかた講座テキスト》

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/sagashikata/sagashikata_txt.html

県立図書館では、皆様の情報探しのお手伝いをいたします!

今回のように情報を探す力をつけるための講座を開催するほか、図書館の資料などを使って、調査・研究のお手伝いをする「レファレンスサービス」も行っております。

「がん検査について知りたい」「糖尿病のフットケアって?」「県内に認知症の相談窓口はあるの?」などなど、調べたいことがございましたらぜひ図書館へ!

来館のほか、お電話(0480-21-2659)やウェブサイト(https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/reference/attention.html)からもご質問を受け付けております。