できごと

2020年5月29日

おはなし会マスコット しろくまのぬいぐるみを洗濯しました!

2020年2月4日

「Moi Suomi!幸福の国フィンランドを知ろう」を開催しました。

こんにちは。

熊谷図書館の海外資料担当です。

1/19(日)に「Moi Suomi!幸福の国フィンランドを知ろう」のイベントを開催しました。

DVD上映のほか、3つの講演とフィンランドの民族楽器カンテレの生演奏、という盛りだくさんな一日でした。

10時からは当館所蔵のDVD「北欧物語 Scandinavian art」を上映しました。フィンランドにあるムーミンの家や古城などを鑑賞しました。今回はフィンランドの箇所だけを上映しましたが、DVDにはほかの北欧諸国の文化も紹介されています。ご興味のある方はぜひ借りて、ご覧ください!

10時30分からは「知っておきたい!フィンランドの魅力」を開催。フィンランドセンター所長アンナ=マリア・ウィルヤネン氏をお招きし、英語で講演をしていただきました。幸福度ランキングや女性の社会進出などについてお話しいただきました。またフィンランドでは「自然」がキーワードとなっていて、 フィンランドの素敵な北欧雑貨のデザインや生活スタイルに大きな影響を与えているとのことでした。

自然の大切さを語るアンナ=マリア・ウィルヤネン氏

質問に答える

13時からは「北欧の教育と留学事情~フィンランドの生涯学習・成人教育を中心に~」を開催。東海大学文化社会学部北欧学科講師 柴山由理子氏から北欧の教育制度についてお話しいただきました。

自己紹介をする柴山由理子氏

ミニクイズを行う

14時20分からは「カンテレの演奏とフィンランドの文化」を開催しました。カンテレ演奏家 桑林美恵子氏に演奏を、株式会社ムーミン物語クリエイティブディレクター 川﨑亜利沙氏に講演をお願いいたしました。カンテレの演奏ではフィンランド民謡やフィンランド独特の少しのもの悲しさを感じるようなタンゴを楽しみました。また講演ではサウナやヘヴィメタルなどのフィンランド文化をご紹介いただきました。さらに昨今人気の北欧ミステリーやフィンランドの絵本のおすすめもありました。

フィンランドの文化を紹介する川﨑亜利沙氏

カンテレを演奏する桑林美恵子氏(右)

受講者の皆様からは「なかなかのレア情報が満載で、とても勉強になりました。」「フィンランドへの理解が深まりました」という意見をいただいています。ご参加くださった皆様にはとても楽しんでいただけたようでした。

今回抽選ではずれて参加できなかった方もいらっしゃいました。皆様に楽しんでいただけるイベントをまた企画する予定ですので、次のイベントをお待ちください!

ご参加の皆様、講師の皆様、ありがとうございました。

2019年12月11日

録音資料製作を支える 音訳者

こんにちは!障害者サービス担当です。

今回は、当館の録音資料の製作を支えてくださる 音訳者 について、

嬉しいニュースとともにご紹介いたします!!

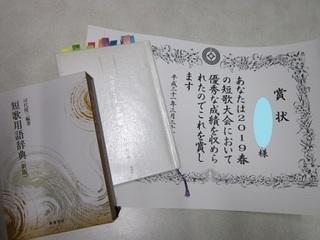

先日、埼玉県立図書館の音訳者である齊藤禮子さんが

令和元年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰

を受けられました。

※「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 とは??

障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体について、活動内容が他の模範と認められるもの(個人・団体)に対し、その功績をたたえるもので、平成29年度より行われています。

齊藤さんは、

埼玉県立図書館の音訳者・デイジー編集者として昭和59年から今日まで35年にわたり、医学書などの専門分野の雑誌や図書の製作に数多く携わっています。

一方で音訳講師として、県内ばかりでなく全国の図書館などで講師を務め、後進への音訳技術の継承にも尽力され、この度は長年の活動をたたえての表彰となりました。

当館で製作した資料は、全国の活字による読書の困難な人に利用されております。

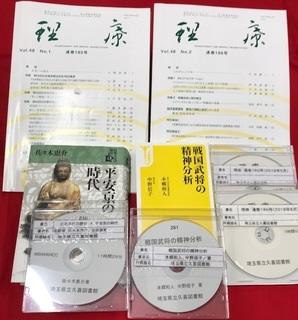

たとえばこんな資料たち

特に専門分野の資料の音訳は大変難しく、文中の図表やグラフを一度聴いただけでわかるように説明するのは、経験と技術が不可欠です。

そして今年も齊藤さんを講師にお招きして、音訳者のスキルアップ研修会が開催されました。

その様子をご紹介します。

この回では先生から出された図表の例題を、いかに簡潔でわかりやすく読者に伝えるか、グループディスカッションも交えてよりよい答えを探します。

みなさん熱心に取り組んでいました。

そんな熱意たっぷりな、音訳者の皆さんの協力をもとに製作したデイジー。1階事務室にてご利用をお待ちしております!

視覚に障害のある方、活字による読書が難しいと感じている方、手が不自由などで本がうまく利用できない方、

是非一度、障害者サービス担当までお問い合わせください。

2019年8月1日

対面朗読が広げる、支える 創作の原点

2019年7月26日

こんな時に使える!埼玉資料のご紹介

県立熊谷図書館地域・行政資料担当です。

みなさんは県立図書館で「埼玉資料」を利用したことはありますか?

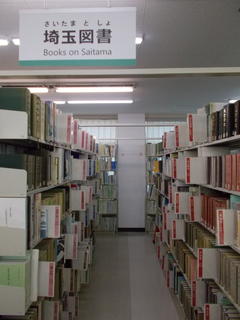

埼玉県立図書館では、「地域資料」や「郷土資料」を「埼玉資料」と呼んでいます。

熊谷図書館では3階の埼玉資料室で利用することができます。

埼玉資料と聞いても馴染みがなく、どんな資料があるのか、どんな時に使えるのかがわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は「こんな時に埼玉資料が使える!」という場面を紹介していきます。

◆市町村の歴史を調べたい。

市町村の歴史を調べる入り口には、各市町村史の「通史編」がオススメです。

埼玉資料室には県内全市町村の市町村史資料が揃っています。資料はエリアごと(旧郡制時代の区分)にまとめて置いてあります。そのエリアの中が市町村の50音順になっています。

隣接する地域の資料には関連する内容が書かれていることがあり、目的の情報を効率よく集めることができます。

棚から出ている各市町村の見出し板の色は、カウンター後方の旧郡制時代の区分図の色と対応しています。

◆一般の道路地図よりもさらに細かい地図が見たい。

一般の道路地図の縮尺は大きいもので1万分の1程度です。

これに対しゼンリンが発行する「住宅地図」は縮尺が千5百分の1、3千分の1(地域によって異なります)で、より細かく地域を見ることができます。住宅地図に地番や公図番号などを付けた「ブルーマップ」もあります。

県内の住宅地図やブルーマップは埼玉資料室のカウンターでご用意します。ご覧になりたい地図の市町村名と年代を職員へお伝えください。

なお、久喜市をはじめとする県東部地域の最新版の住宅地図は県立久喜図書館にあります。詳細は「住宅地図・ブルーマップ(埼玉県内市町村)」から「住宅地図所蔵一覧」(PDFファイル)をご覧ください。

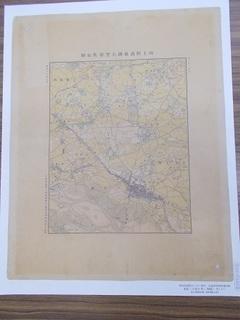

◆県内の古い地図が見たい。

熊谷図書館で所蔵する古い年代の地図には以下のものがあります。

明治13年から19年にかけて参謀本部陸軍部測量局によって作成された、関東地方の縮尺2万分の1の地図です。

東日本大震災の後、昔の地形がどうだったのかを確認できる地図として大変話題になりました。

火災保険特殊地図

昭和のはじめごろから昭和30年にかけて火災保険会社によって作られた地図です。

縮尺は6百分の1、千2百分の1です(地域によって異なります)。

熊谷図書館には浦和、大宮、春日部(粕壁)、川口、川越、行田(忍)、熊谷、秩父、所沢、羽生方面、飯能、深谷、本庄の地図があります。

◆電話帳を過去にさかのぼって調べたい。

熊谷図書館には最新版から一番古いもので1920年(大正9年)版までの電話帳があります。所蔵状況については「埼玉県内電話帳所蔵状況」をご確認ください。

電話帳には企業名別と個人名別の2種類がありますので、調べたい電話帳の種類、市町村名、年代をカウンターの職員にお伝えください(最新版の電話帳は埼玉資料室の窓際の棚にあります)。

いかがでしたでしょうか。この他にも埼玉資料には一度には紹介しきれない貴重な資料やユニークな資料がたくさんあります。

◆埼玉資料室の資料は館内利用です!

県立熊谷図書館埼玉資料室の埼玉資料は、保存等の観点から館内利用となっています。

また、埼玉資料の中には国内で埼玉県立図書館のみが所蔵する資料もあり、遠方から来館する方もいらっしゃるため、個人貸出をしておりません。

複本(同じ本)が県立久喜図書館や外部書庫にある場合は、取り寄せの上、貸出できる場合もあります。

◆調べもののお手伝いもしています!

資料の内容についてのご質問などは来館・電話・FAXのほか「調査・相談(レファレンス)サービス」から受け付けています。また熊谷図書館まで来られないという方にも、「郵送複写サービス」によって資料の複写物を郵送でお届けすることができます。

その他埼玉資料についてわからないことは、どうぞお気軽に県立熊谷図書館の地域・行政資料担当までお問合せください。