その他

2013年10月9日

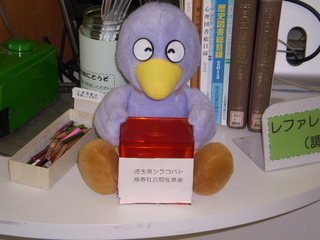

-熊谷図書館のコバトン-

こんにちは 熊谷図書館総務担当です。

埼玉県立熊谷図書館でも、埼玉県のマスコット「コバトン」が活躍していますので、御紹介いたします。

コバトンは、開館日に2階資料室カウンターで着座し、皆さんをお迎えしています。

このコバトンは、県庁福祉部福祉政策課による「埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金」募金のお手伝いをしております。

来館の際は、募金箱を持ったかわいいコバトンを見てください!

2013年8月23日

読みたい点字や録音資料(図書・雑誌)を全国の図書館などから取り寄せます!

こんにちは。障害者サービス担当です。

毎日、暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

夏休み中も図書館では様々な催し物を行っています。

私たちの事務室からも、楽しそうな子どもたちの声も聞こえてきます。

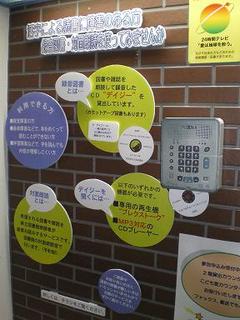

障害者サービスの案内です

図書館では、皆さんの「知りたい」「読みたい」という気持ちを大切にするため、調べ物の相談や図書や雑誌などの貸出のほか、様々なサービスを行っています。

障害者サービス担当では、活字による読書の困難な方のために、カセットテープや点字などの図書や雑誌のリクエストを受け付けていることをご存じですか?

例えば、

「先月、第149回直木賞を受賞した桜木紫乃さんの作品が読みたい。」

というリクエストの場合、

当館では桜木紫乃さんの作品をデイジー(デジタル録音図書)で所蔵していませんが、全国の図書館などから取り寄せて、貸出することができます。

全国の図書館などでは、受賞作の「ホテルローヤル」を含め、桜木紫乃さんの作品が10タイトル以上製作されています。

また、リクエストによっては、全国どこにも所蔵がないものがあります。その場合、県立図書館の図書館協力者(朗読者やデイジー編集者)によって、デイジー図書を製作します。

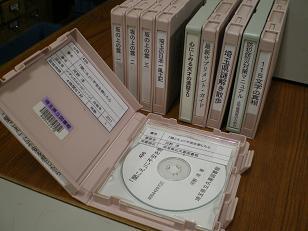

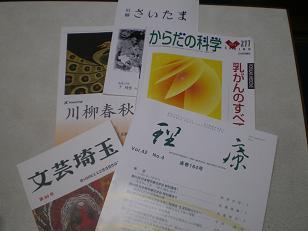

こんなデイジー図書を製作しました

これらの雑誌のデイジー版を毎号製作しています

ご利用に際しては、お気軽にご相談ください。

お問い合わせやお申込みは、電話やメールなどでもお受けいたします。

デジタル録音機DR1とマイクとヘッドホンです

これらの機器を使い、朗読者が図書や雑誌を録音します

次回は、これらの図書や雑誌を製作していただいている当館の図書館協力者(朗読者やデイジー編集者)の皆さんの仕事についてご紹介します。

2013年8月21日

そーなん!? 渋沢栄一のふるさと

こんにちは。

浦和図書館 地域・行政資料担当です。

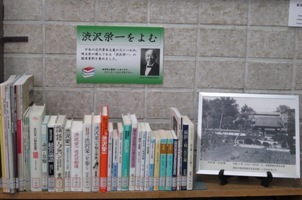

埼玉資料室の常設コーナー「渋沢栄一をよむ」では、日本近代資本主義の父・渋沢栄一(1840-1931)の関連資料を展示しています。

右に飾ってある写真は渋沢栄一の生家、そこは「武蔵国榛沢郡血洗島(ちあらいじま)村」。現在の埼玉県深谷市血洗島です。なんとおどろおどろしい地名でしょう!

栄一自身も、「『血洗島!』 怖ろしげなるこの村名のかげには、幾多の伝説と口碑とが伝はつてゐる。」と語っています。(※)

地名の由来に定説はありませんが、いずれもこの地が利根川の流域であることが関係しているようです。

【伝説から】

源義家(1039-1106)あるいはその家臣が奥州遠征の途中、利根川の戦で片腕を切り落とされ、この地で血を洗い流したという伝説。

(また、その腕を葬った場所を「手墓」と呼ぶようになったのが、隣村の上手計(かみてばか)・下手計(しもてばか)である)

【土地の特徴から】

度重なる利根川の氾濫から連想される「地荒」「地洗」の表記が、「血洗」に変化したもの。

この地域の人が「ちあらじま」と呼ぶことがあるのはその名残か?

【アイヌ語を語源とする説】

「血洗」はあくまで当て字で、'下の外れ'を意味するアイヌ語の「ケセン」からきているという説。

(また、手計の「はか」は、崖地を意味するアイヌ語の「ハケ」が転じたもので、上手の崖・下手の崖とする見解もある)

母の郷里がこの辺りのため、当たり前のように「ちあらいじま」「てばか」と呼んでいましたが、その由来を調べてみるととても興味深いです。

今年の夏も行ってきましたので、血洗島周辺の風景をご紹介します。

(写真:2013年8月13日撮影)

〈血洗島の交差点〉

埼玉県指定旧跡 渋沢栄一生地

〈生家(中の家) 正門〉

中の家は「なかんち」と読み、渋沢一族の分家の位置関係を示しています。「ここの家=ここんち」「隣の家=となりんち」など、「~ち」と言うのは、県北部の方言です。

同じくタイトルの「そーなん」も、「そうなの」から転訛した方言です。家族や友人など親しい相手に対して使います。

〈生家(中の家) 主屋〉

明治25年の焼失により、現在の主屋は明治28年に上棟されました。

屋根には、養蚕農家特有の「煙出し」と呼ばれる天窓があります。

中庭には「若き日の栄一」の像が立っています。

〈青淵翁が過ごした部屋〉

帰郷した栄一はこの十畳の部屋で寝泊まりしました。

青淵(せいえん)は栄一の号です。生家の近くに池があり、栄一は「澄んだその淵の水を眺めるのが、いかにもやるせない少年の悲哀を慰められるやうにも覚えて十六の時自分ではじめて、『青淵』と号をつけた。」と懐旧しています。(※)

〈尾高惇忠生家(下手計)〉

尾高惇忠(おだか あつただ 通称:じゅんちゅう,1830-1901)は初代富岡製糸場長を務めた実業家で、栄一の従兄であり、義兄です。

少年時代の栄一は、惇忠のもとで『論語』をはじめとする学問を学びました。のちに栄一が唱えた「道徳経済合一説」の原点はここにあります。

〈論語の道〉

栄一少年が尾高家に通った約1.3kmの道のりは「論語の道」、この地域一帯は「論語の里」と呼ばれています。

〈中瀬河岸場跡(深谷市中瀬)〉

中瀬(なかぜ)河岸は利根川筋の主要な河岸場でした。

ここから江戸の経済や文化などさまざまな情報が入り、栄一や惇忠を輩出していったのです。

〈遙かなるネギ畑〉

中瀬を中心とする市北部の豊里地区は利根川の沖積層で、肥沃な土壌が広がっています。太くて甘い"深谷ねぎ"の本場です。

大正初期にネギの相場が暴落した際、栄一の甥で農村指導者の渋沢治太郎(しぶさわ じたろう,1878-1942)は、東北・北海道へ販路を拡大、「深谷ねぎ」の商標を入れて出荷したのがはじまりといわれています。

〈渋沢栄一記念館(北側)〉

平成7年に開館。資料室には栄一翁の遺墨や写真などが展示されています。『論語』を手にした銅像は、JR深谷駅前から移転されました。

〈深谷市立八基(やつもと)小学校(下手計)〉

深谷市の小学校では、栄一翁の命日(11月11日)または誕生日(2月13日)の給食に、好物だった郷土料理"煮ぼうと"が出されます。

〈八基小学校校歌碑〉

大正天皇即位奉祝のために作られた八基小学校の校歌(大正4年制定)は、栄一の長女で歌人の穂積歌子(1863-1932)の作詞です。

この時代に女性が校歌を作詞することはめずらしく、文部省認可の手続きを円滑に進めるためなのか、「男爵 澁澤榮一 作歌」として申請したことが、当時の官報や行政文書からわかっています。

さいたま文学館の企画展「校歌─ いちばん身近な詩」(9/8(日)まで)では、埼玉県行政文書(埼玉県立文書館蔵)の複製パネルのほか、八基小学校所蔵の「紙本墨書(昭和初期 渋沢元治筆)」および「穂積歌子肖像写真(大正天皇の即位礼に参列した際のもの)」が展示されています。

〈郷土の八基小を訪れた渋沢青淵翁(大正15年)〉

埼玉県立浦和図書館所蔵写真

〈諏訪神社〉

血洗島の氏神様です。

現在の拝殿は、大正5年に栄一翁が喜寿を記念して寄進しました。

〈郷土の秋祭りの獅子舞を楽しむ渋沢青淵翁(大正15年)〉

埼玉県立浦和図書館所蔵写真

晩年の栄一翁は、諏訪神社の秋祭りには必ず帰郷し、自らも少年時代に舞ったという伝統の獅子舞(市指定無形文化財)を鑑賞しました。

-------------------------------------------------------------------------

近代日本の発展のため、銀行や企業の設立、国際親善、社会福祉等に尽力した渋沢栄一。

一方で、ふるさと埼玉県の産業・教育界にも大きな功績を残しました。

そんな偉人を育んだ地は、その名の印象を忘れてしまうような、のどかな景色が広がっています。

(※)『渋沢栄一伝記資料 第一巻』(渋沢青淵記念財団竜門社/編 渋沢栄一伝記資料刊行会 1955)p15-16

初出:「龍門雑誌」第304号(龍門社 1913年9月)

[参考文献]

『埼玉県の地名 日本歴史地名大系 第11巻』(平凡社 1993)

『角川日本地名大辞典 11 埼玉県』(角川書店 1980)

『埼玉県地名誌 名義の研究』(韮塚一三郎/著 北辰図書 1977)

『深谷の地名』(柴崎伊勢三、安部利平/著 深谷郷土文化保存会 1995)

『深谷市史 追補篇』(深谷市史編さん会/編 深谷市 1980)

『埼玉人物事典』(埼玉県教育委員会 1998)

『埼玉のことば 県北版』(篠田勝夫/著 さきたま出版会 2004)

~埼玉資料室は、浦和図書館の3階奥にございます~

◆関連資料は書庫にもあります。ご希望の資料の検索・出納は、カウンターへお申し付けください。

◆そのほか埼玉県に関する調べものは、お気軽にご相談ください。

2013年6月4日

楷の木

こんにちは。久喜図書館総務担当です。

久喜図書館の前庭には楷(かい)の木があります。川越図書館の閉館により移植しました。

楷の木は、中国原産のうるし科の落葉樹で、枝や葉の形が整然としていることから書体の「楷書」の語源であると言われています。

孔子の墓所に弟子の子貢が植えたと伝えられ、「学問の木」とも呼ばれています。

久喜図書館へお越しの折りには、ぜひ御覧ください。

2013年3月5日

県立熊谷図書館界隈 開花を待つ桜

まだ頬にあたる風の冷たい毎日ですが、いつの間にか樹木は芽吹き・開花の準備を人の気付かないうちに進めています。県立熊谷図書館の近くには約9千本の樹木が茂る中央公園があります。樹木の中には桜の樹も多くありますが、毎年春にはソメイヨシノに先駆けて2本のしだれ桜の名木が美しい花を咲かせます。"市報くまがや"によれば、この2本の名木は京都円山公園の「祇園しだれ桜」の子株が寄贈されたものだそうで「玉津留姫」「千代鶴姫」と名付けられています。これは熊谷ゆかりの武将・熊谷次郎直実の姫の名前を付けたものとのこと、桜の街・熊谷市を象徴するような存在です。

祇園しだれ桜「玉津留姫」

祇園しだれ桜「千代鶴姫」

桜の花は日本人の心に特別な思いを呼び起こし、人々はその風情を愛してきました。 西行や梶井基次郎をあげるまでもなく、桜を題材とした芸術作品は数多くあります。 桜の開花を待ちわびながらいただく桜餅も、私たちの桜の風情を愛する心が生み出したお菓子といえましょう。

桜餅二種:向かって左が東国風の長命寺、右が西国風の道明寺。

今年は、桜の開花は平年並みとの予想。今は小さく固い蕾も3月末にはほころぶ様子を見ることができそうです。その時が来たら、県立熊谷図書館に来館される方は少し回り道をして「玉津留姫」「千代鶴姫」に会いに行かれるのも一興ではないでしょうか。来館される際の楽しみが一つ増えるかもしれません。

2月3日に惜しまれつつ他界された歌舞伎俳優・市川団十郎氏の熊谷市来訪時に国立劇場より寄贈された新品種の桜「駿河小町」も中央公園で開花を待っています。