展示

2023年1月31日

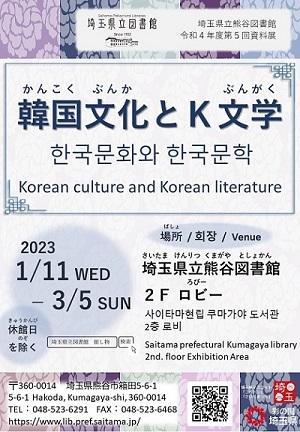

資料展「韓国文化とK文学」開催中です。

こんにちは。

熊谷図書館の海外資料担当です。

現在、熊谷図書館2階ロビーでは資料展「韓国文化とK文学」を開催中です。

ここ数年、世界中から注目を集めている韓国人作家の小説やエッセイ「K文学」。日本でも、たくさんの本が翻訳刊行され、ベストセラーになっています。この資料展ではそんなK文学の魅力を、韓国の歴史や文化とともにご紹介しています。

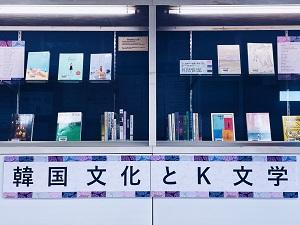

話題の韓国文学を読んでみませんか?

日本でも翻訳されている人気の韓国文学の原著をたくさん展示しています!

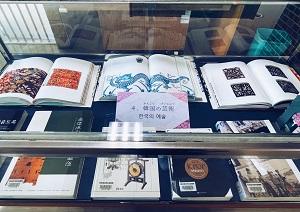

韓国の歴史や文化を知ろう

韓国文学をより深く楽しめるよう、韓国の歴史や文化に関する資料も展示しています。

▲こちらでは韓国の衣食住に関する資料を紹介しています。

▲韓国の芸術や伝統文化に関する資料を集めました。

日本文学は韓国でも人気!

日本で韓国文学の人気がある一方、韓国でも日本文学は人気があります。

▲日本語の原著と表紙が似ているものもあれば、全く違うものもあって、表紙を見るだけでも楽しめます。

展示している資料は展示期間中でも貸出できます。ご希望の資料がございましたら職員にお声がけください。

みなさまのご来館をお待ちしています!

-------------------------------------------------------------

期間:令和5年1月11日(水)~3月5日(日)

場所:埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

-------------------------------------------------------------

2022年9月21日

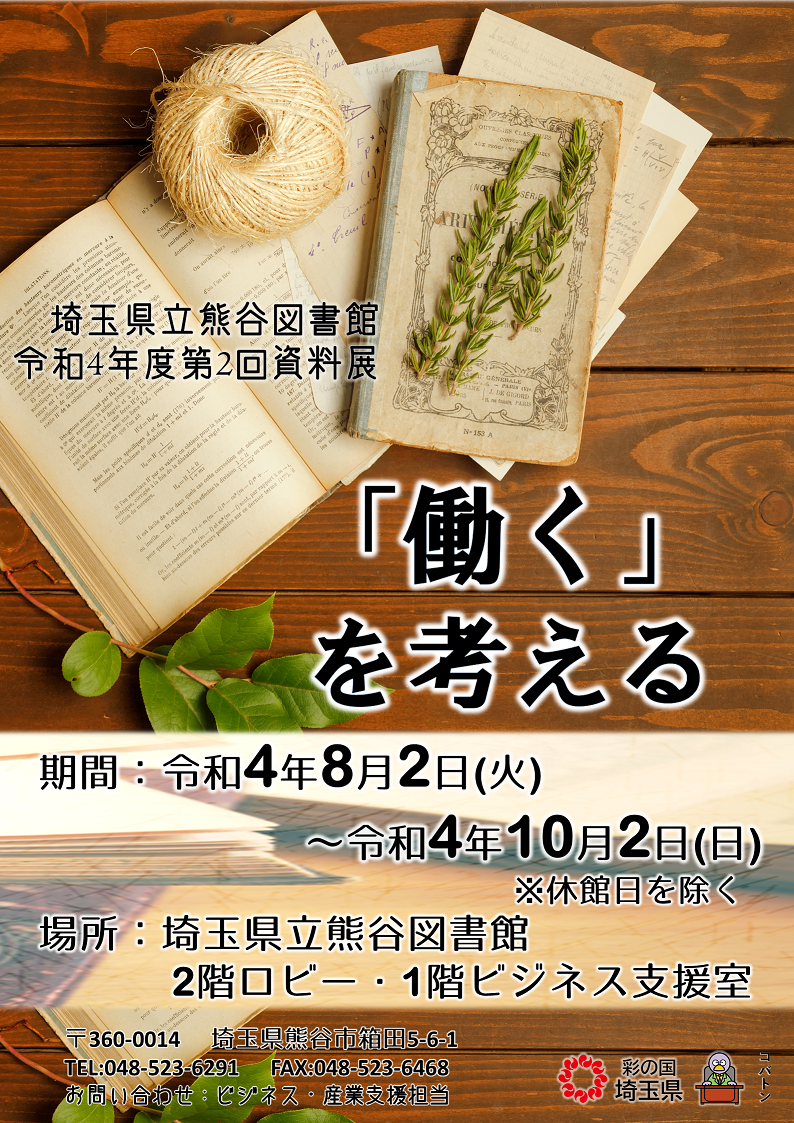

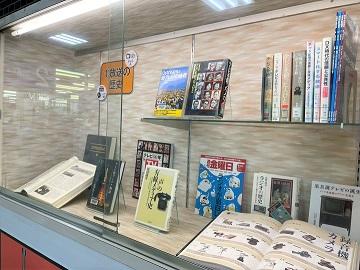

資料展「『働く』を考える」開催中!

こんにちは。

熊谷図書館のビジネス・産業支援担当です。

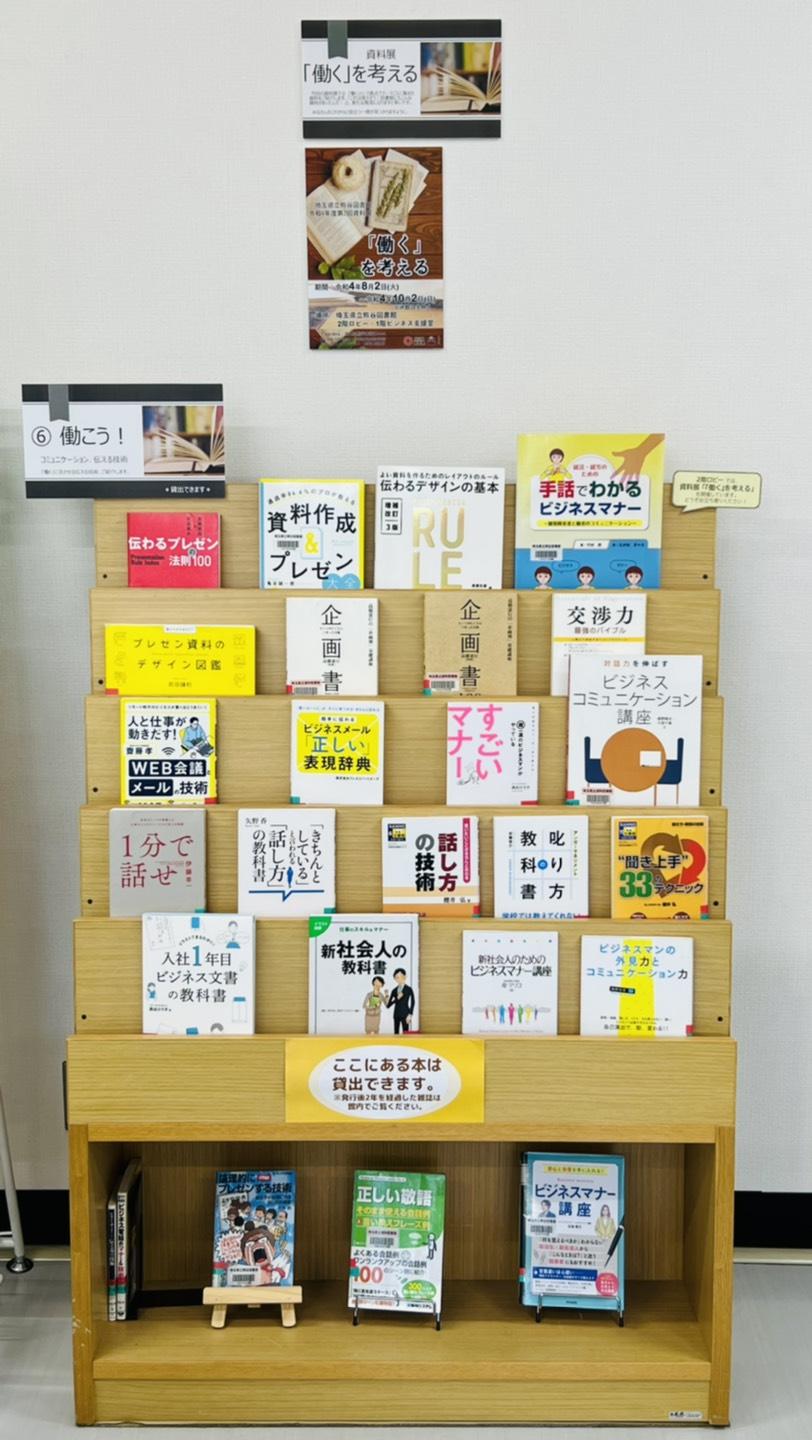

現在、熊谷図書館2階ロビー、1階ビジネス支援室では資料展「『働く』を考える」を開催中です。今後に役立つ「働く」ことに関連した資料を集め、6つのテーマに分けて展示をしています。

2階ロビーでは、「1.働くとは?:概念・哲学」、「2.さまざまな働く:業界・職種」、「3.働くには:就職・就業」、「4.働こう!:スキルアップ・仕事術」、「5.こころ健やかに働く:メンタルヘルスケア」の5つのテーマを。

1階ビジネス支援室では、「6.働こう!:コミュニケーション、伝える技術」のテーマで資料を展示しています。

展示資料は一部の資料を除き、貸出することも可能です。では、ここからは各テーマを順に御紹介します!

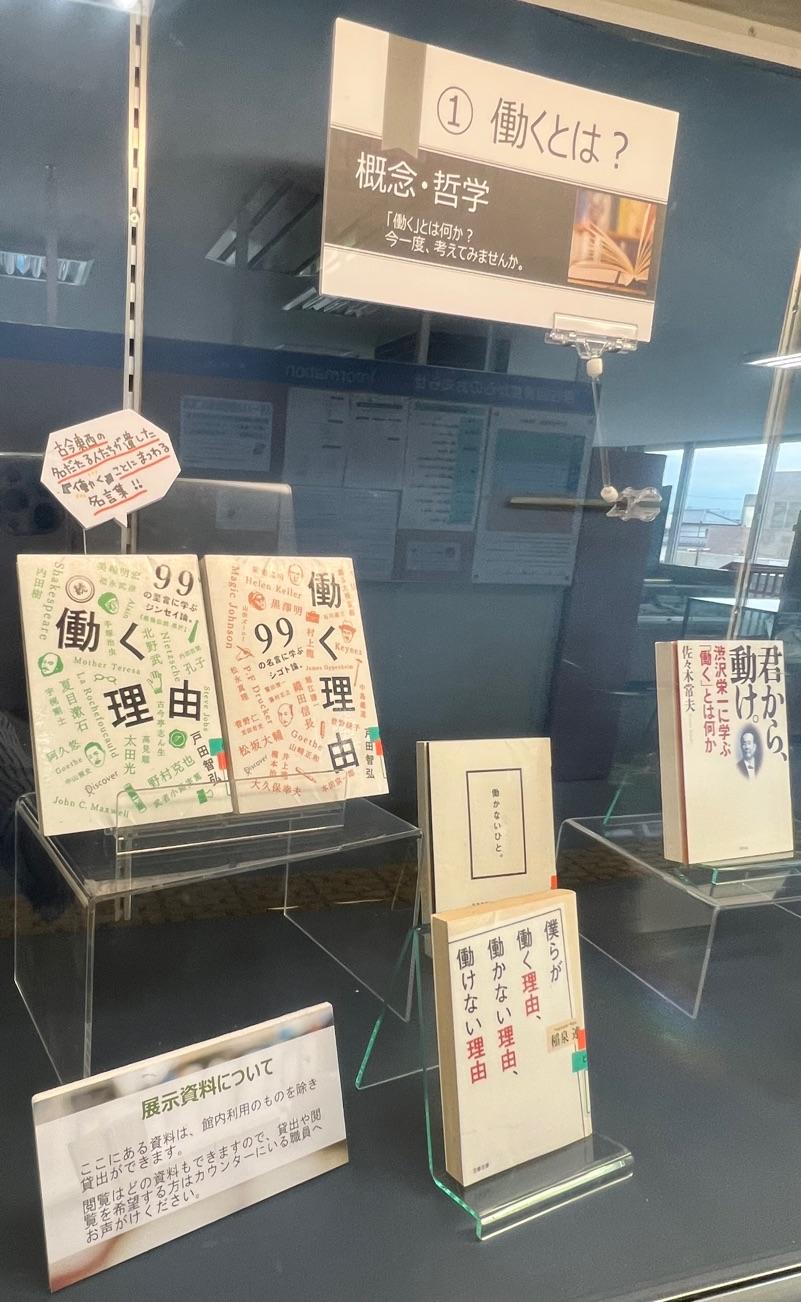

1 働くとは?:概念・哲学

まずは「働く」を考えるにあたり、働くとは何か? なぜ働くのか? その概念・哲学に関する資料を集めました。「働く」ことの理由、意味、考え方がやさしくまとめられた児童書も展示しています。

今一度、「働く」を考えてみてはいかがでしょうか。

➧展示資料「1 働くとは?:概念・哲学」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

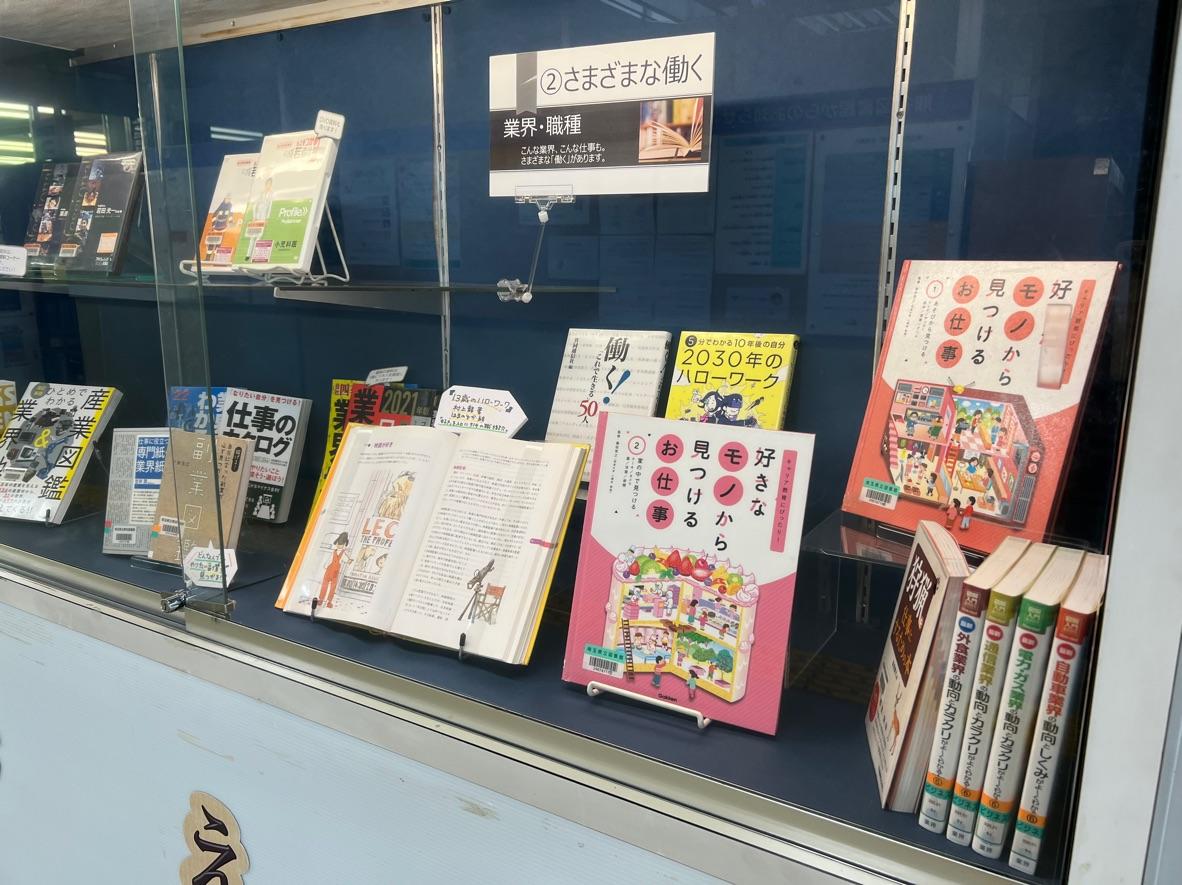

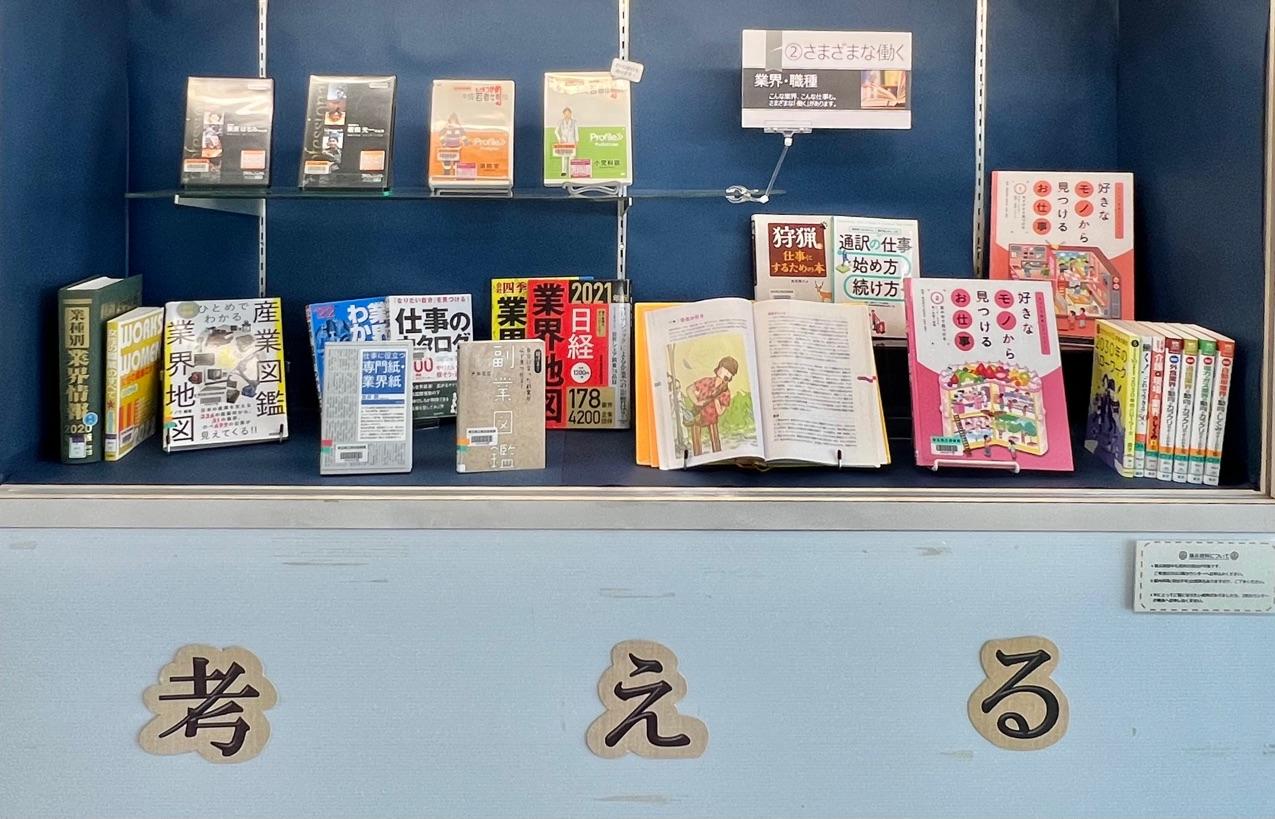

2 さまざまな働く:業界・職種

次に、さまざまな業界・職種に関する資料を集めました。どんな仕事が存在し、どうしたらその仕事に就くことができるのか。御覧いただくことで、「こんな仕事があるんだ!」「こんな副業ならできるかも?」などと、新しい発見があるかもしれません。

➧展示資料「2 さまざまな働く:業界・職種」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

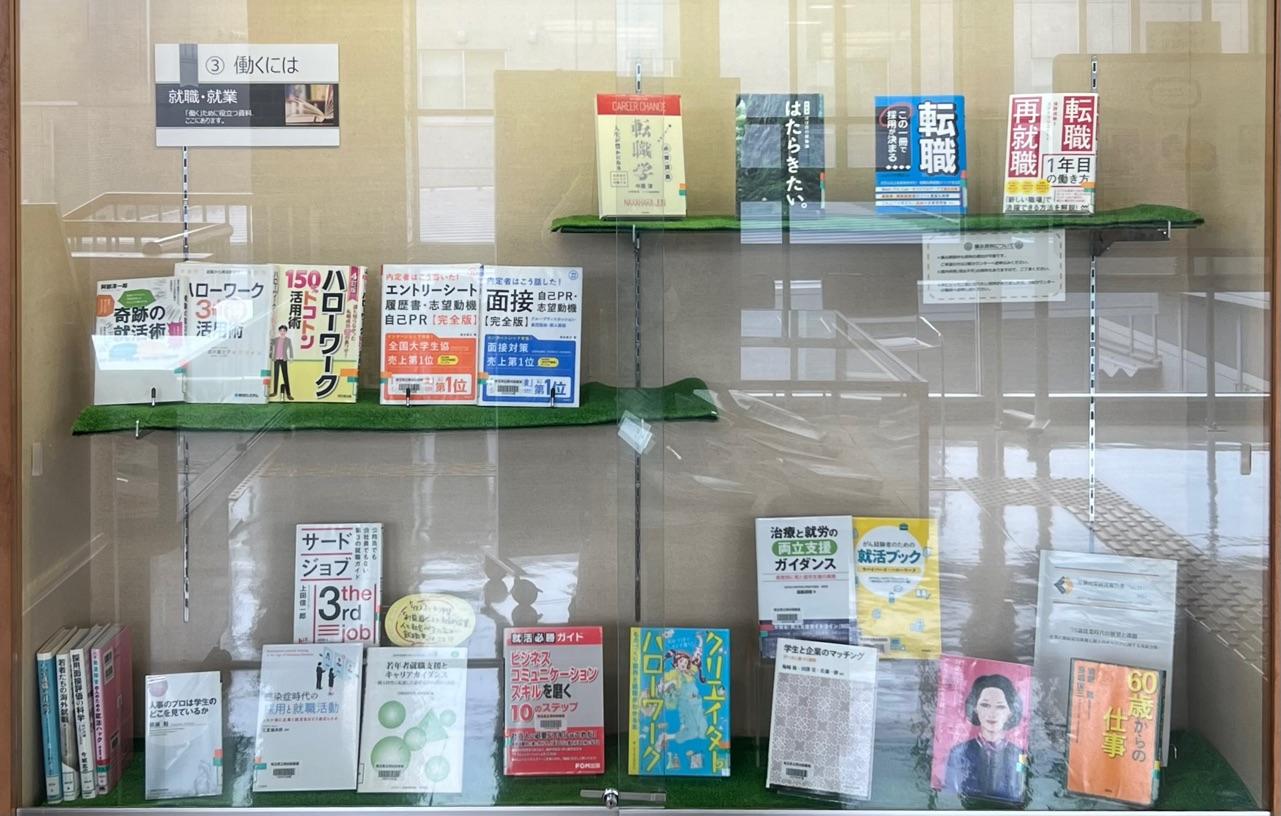

3 働くには:就職・就業

そして、このコーナーでは仕事に就くために役立つ「就職・就業」に関する資料を集めました。就職、転職、再就職、とさまざまなケースの資料を展示しています。このコーナーの展示以外にも、1階ビジネス支援室には就職・就業に関する資料を御用意しています。

ぜひ御活用ください!

➧展示資料「3 働くには:就職・就業」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

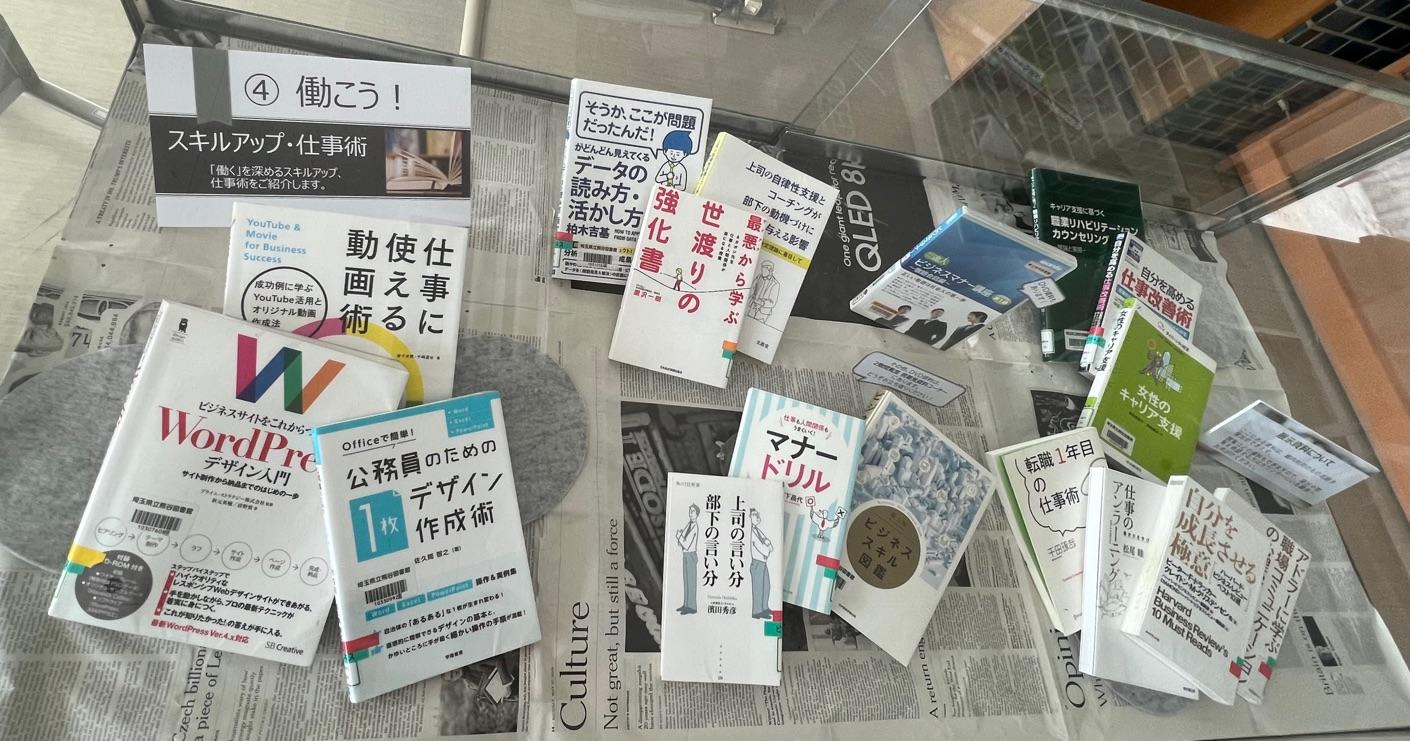

4 働こう!:スキルアップ・仕事術

続いてこちらのコーナーには仕事に就いた後、「働く」を深めるためのスキルアップ、仕事術に関する資料を集めました。ビジネスマナー、仕事改善術から実務につながる動画作成、デザイン術など、実践に使える資料を紹介しています。

お手に取って見てみたい方は、どうぞカウンター職員までお声がけください!

➧展示資料「4 働こう!:スキルアップ・仕事術」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

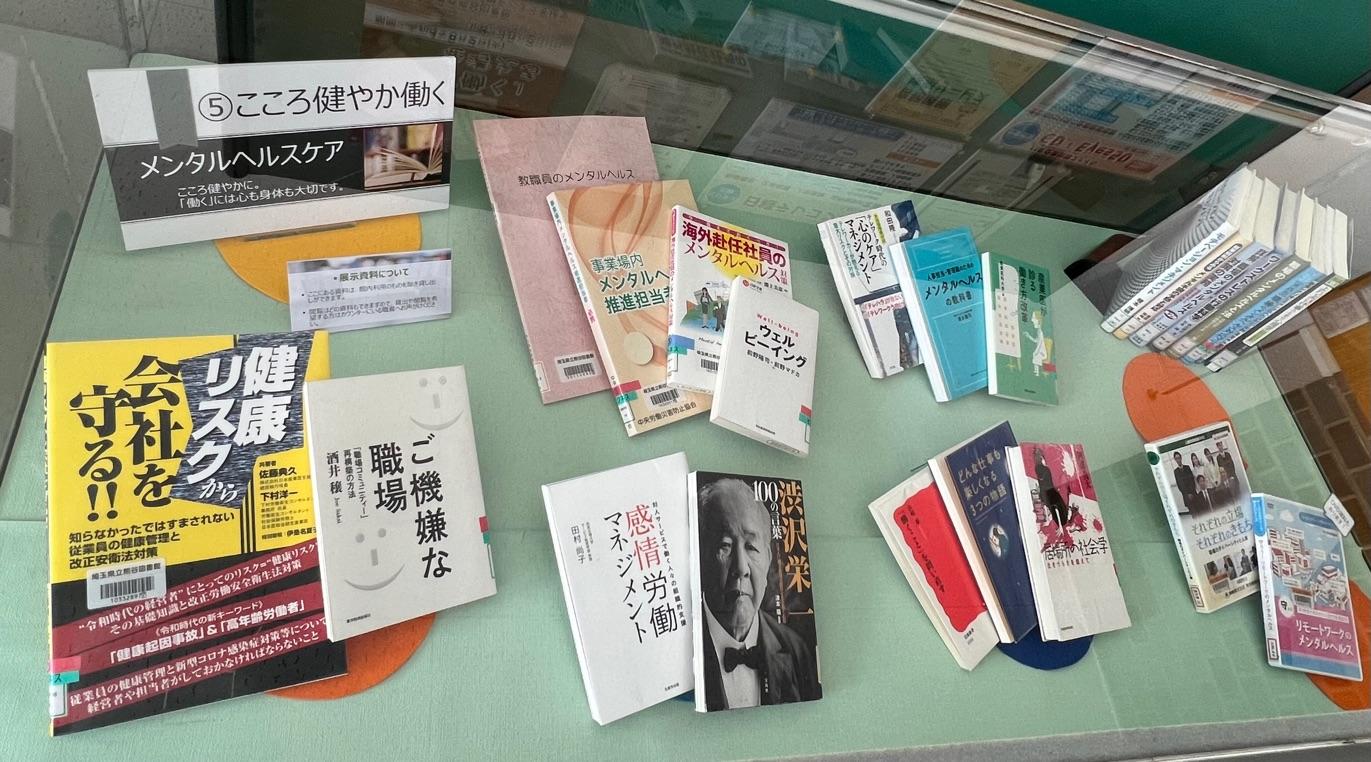

5 こころ健やかに働く:メンタルヘルスケア

「働く」にはこころとからだのバランスが大切。このコーナーではこころ健やかに働くための、メンタルヘルスケアに関する資料を集めました。DVD資料もあります。こころのもやもや解消に、少しでもお役に立てたらと思います。

➧展示資料「5 こころ健やかに働く:メンタルヘルスケア」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

6 働こう!:コミュニケーション、伝える技術

最後に、1階ビジネス支援室の展示の御紹介です。このコーナーでは、「働く」に活かせるコミュニケーション、伝える技術に関する資料を集めました。コミュニケーション力、交渉術、プレゼン手法の技術など、仕事だけでなく日常生活でも使える資料を展示しています。手に取りやすい書架のため、見てくださる方も多く、現在貸出中の資料も多々あります!

ビジネス支援室の一般書架にも関連資料がありますので、どうぞお気軽に御入室ください!

➧展示資料「6 働こう!:コミュニケーション、伝える技術」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

展示期間も後半に入り、少し展示の様子も変化しています。 まだ御覧になっていない方も、既に御覧いただいた方も、ぜひお立ち寄りいただけると嬉しいです。みなさまの御来館をお待ちしています!

----------------

期間:令和4年8月2日(火曜日)~10月2日(日曜日)

場所:埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー、1階ビジネス支援室

----------------

2022年6月17日

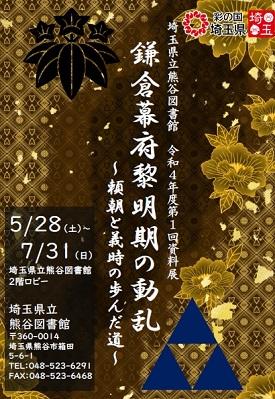

資料展「鎌倉幕府黎明期の動乱~頼朝と義時の歩んだ道~」開催中!

こんにちは。

熊谷図書館の人文・社会科学資料担当です。

現在、熊谷図書館2階ロビーでは資料展「鎌倉幕府黎明期の動乱~頼朝と義時の歩んだ道~」を開催中です。

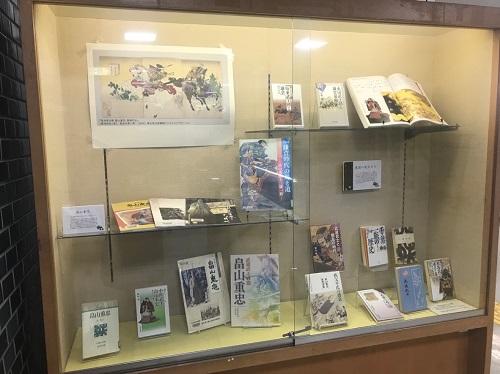

2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を観て、ドラマの舞台である平安末期から鎌倉前期の歴史や、北条義時をはじめとした歴史上の人物たちに興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。

この資料展では源平合戦から鎌倉幕府成立、承久の乱までの鎌倉幕府黎明期の歴史が分かる資料や、源頼朝と北条義時を中心に、彼らをとりまく人々について知ることのできる資料を集めました。

時代の流れに沿いながら、大きく3つのテーマに分けて資料を展示しています。

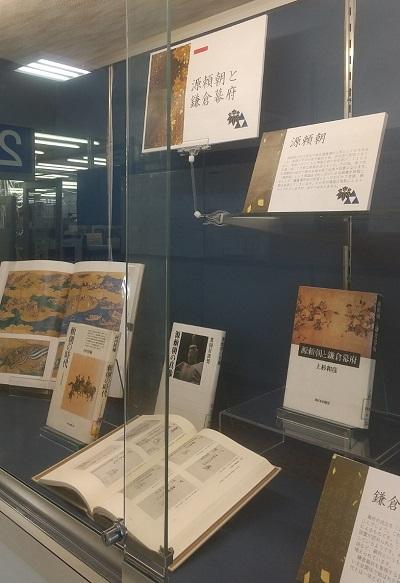

1 源頼朝と鎌倉幕府

(1)源頼朝

(2)鎌倉幕府の成立

源頼朝の生涯と、彼が鎌倉幕府を築き武家社会が確立していくまでの歴史を追っていきます。

2 鎌倉殿をとりまく人々~頼朝の挙兵から源平合戦の終結まで~

(1)源氏一族

(2)東国の武士たち

源頼朝のとりまく人々のうち、源平合戦が終結し鎌倉幕府が成立するまで、彼を支え、時に対立した源氏一族と東国の武士たちについて分かる資料を集めました。

特に深谷市畠山出身といわれる畠山重忠をはじめとした、埼玉にゆかりのある人物も多い武蔵武士の資料が充実しています。

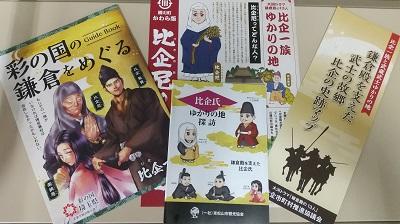

また、比企氏ゆかりの地・比企地域など、県内の鎌倉殿ゆかりの地について解説されたパンフレット類を東松山市役所政策財務課政策推進課様、埼玉県産業労働部観光課様よりご提供いただきました!館内で配布しておりますので、ご自由にお取りください♪(無くなり次第終了です)

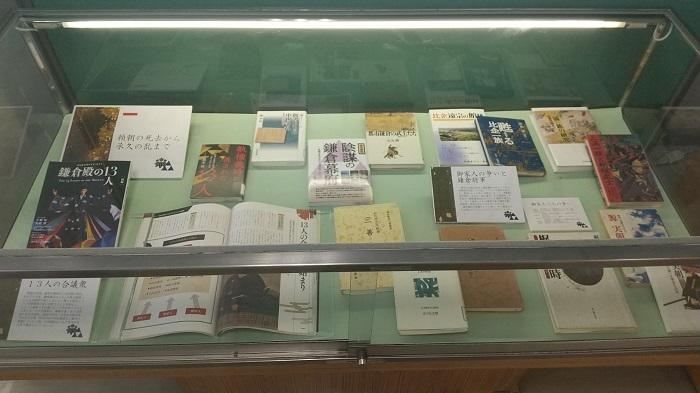

3 頼朝の死去から承久の乱まで

(1)御家人の争いと鎌倉将軍

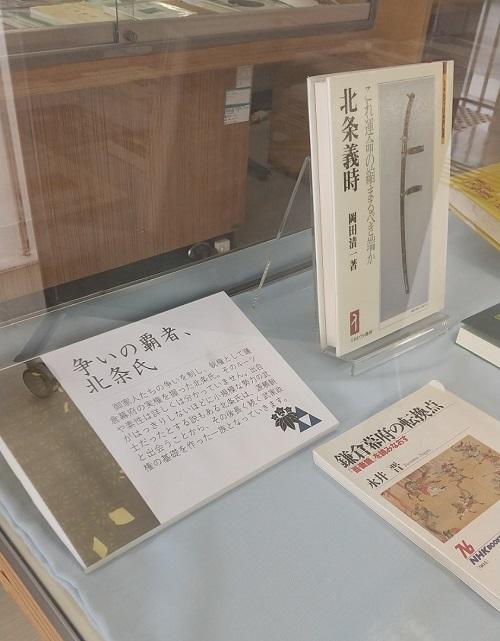

(2)争いの覇者、北条氏

(3)後鳥羽上皇と承久の乱

頼朝の死去から幕府の政権をかけて御家人たちの争いが激化します。13人の合議衆をはじめとした御家人たちと鎌倉将軍、争いの敗者たちの生涯はどのようなものだったのでしょうか。

さらに、御家人同士の争いに勝利した北条氏と、その後の承久の乱について分かる資料をあつめました。

動乱の時代と、その時代を生き抜いた人物たちの生涯に、資料を通して触れてみませんか。

展示している資料は展示期間中でも貸出できますので(一部を除く)、ご希望の資料がございましたら職員にお声がけください。

期間:令和4年5月28日(土)~7月31日(日)

場所:埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

みなさまのご来館をお待ちしています!

2022年4月26日

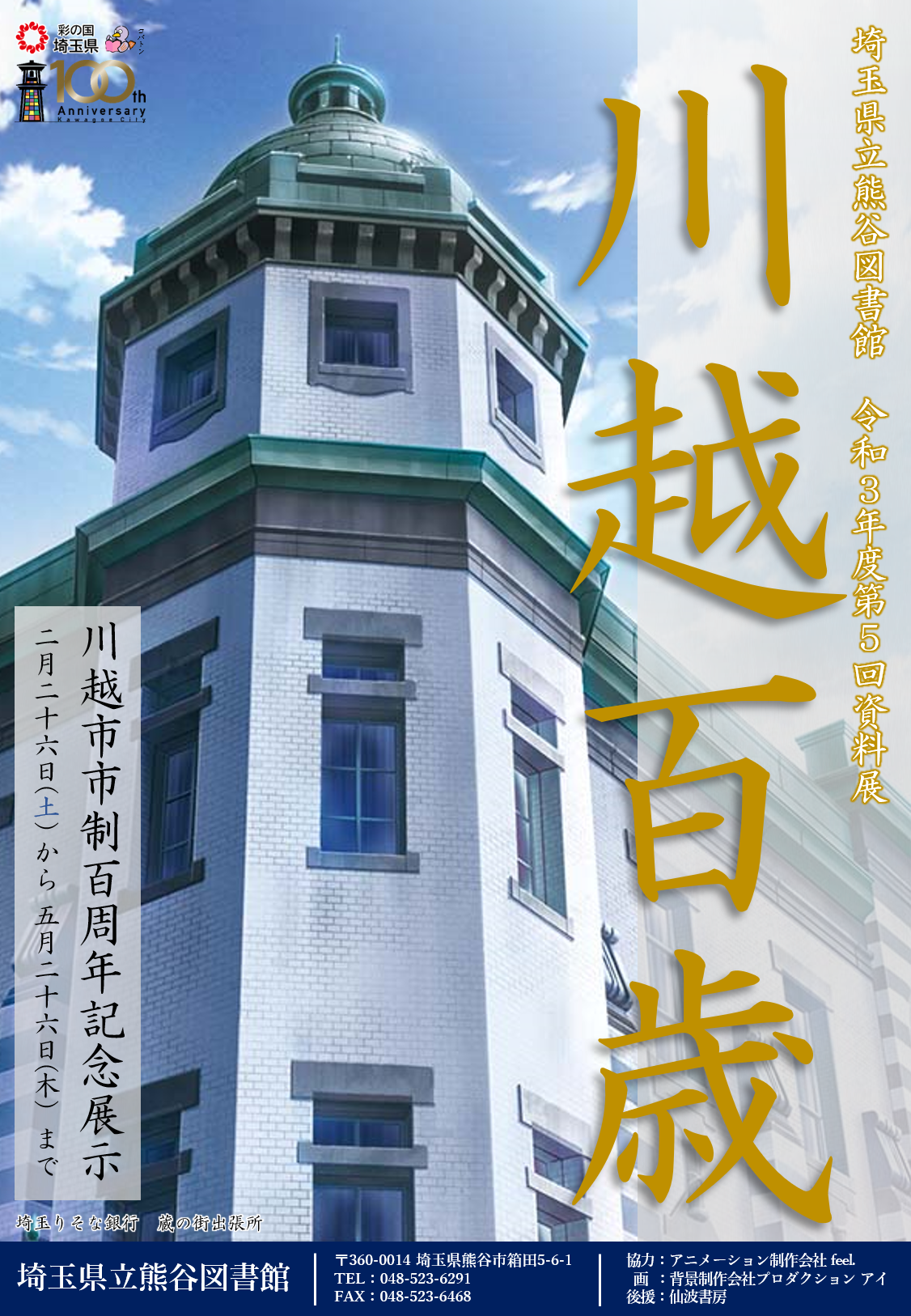

資料展「川越百歳 ~川越市市制100周年記念展示~」開催中!

こんにちは!

埼玉県立熊谷図書館、地域・行政資料担当です。

突然ですが問題です!

埼玉県で最初に「〇〇市」と呼ばれるようになったのは、何市でしょう?

正解は......川越市!

大正11年(1922年)12月1日、川越町は仙波村と合併すると共に、県内初の市制を施行し「川越市」となりました。

そして、今年川越市は生誕100周年を迎えます!

そこで埼玉県立熊谷図書館では、川越の百寿を記念して、資料展「川越百歳 ~川越市市制100周年記念展示~」を開催中です。

今回はその見どころを少しだけ紹介していきますよ!

本だけじゃない! 多種多様な川越の資料たち

今回は、川越に関する「郷土資料」を紹介しています。郷土資料は本以外にも、様々な種類があります。例えば......。

▲こちらは、ちょうど100年前に市制が施工されたことを記念して発行された絵葉書です。読み物ではありませんが、当時の川越の様子を伝える貴重な資料として、図書館で収集・保存しています。

▲こちらは、川越を舞台としたアニメ「神様はじめました」とコラボをした観光マップです。これももちろん、図書館で所蔵している大切な郷土資料です。

圧巻のクオリティ! 美麗なイラスト & 精巧な模型

今回は出版社仙波書房様にご協力いただき、書籍『川越の建物 近代建築編』で使用されたイラスト原画と、川越の情景模型も展示しています。これらは去年の夏に川越マインで開催された「出版記念、複製原画展&模型展」で実際に展示されていたものです。

▲埼玉りそな銀行が美しいイラストに! チラシにも使わせていただいています。他にもたくさんの建物のイラストが展示されていますよ!

▲細部まで綿密に再現された模型。ずっと見ていられますね!

このクオリティは、写真で見るだけじゃもったいない!

ぜひ熊谷図書館にお越しいただき、その目で直接ご覧ください。

今回の展示は様々な工夫を凝らし、見て楽しい展示となっています。

熊谷図書館で川越の歴史と魅力を感じてみませんか?

|

資料展「川越百歳 ~川越市市制100周年記念展示~」

場所: 埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー |

皆様のご来館をお待ちしております!

※埼玉資料室の資料はすべて館内利用(貸出不可)です。館内で複写サービスをご利用いただけます。同一資料が県立久喜図書館または外部書庫にある場合は、取り寄せのうえ貸出ができます。お気軽にカウンターまでお尋ねください。

2021年11月30日

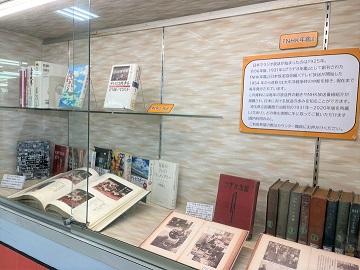

資料展「想いを放送にのせて~図書館資料に見るテレビ・ラジオ~」開催中です!

こんにちは。

熊谷図書館の人文・社会科学資料担当です。

現在熊谷図書館2階ロビーでは資料展「想いを放送にのせて~図書館資料に見るテレビ・ラジオ~」を開催中です。

文化講座「今こそ、ラジオ!~レトロで最先端~」の連携展示として、「放送」をテーマに資料を集めています。

11月6日(土曜日)の文化講座終了後にFMクマガヤ「くまドキッ!SUPER」番組内でも資料展を少しご紹介させていただきましたが、お聴きになっていた方もいらっしゃるでしょうか。

生放送ってとっても緊張しますね...

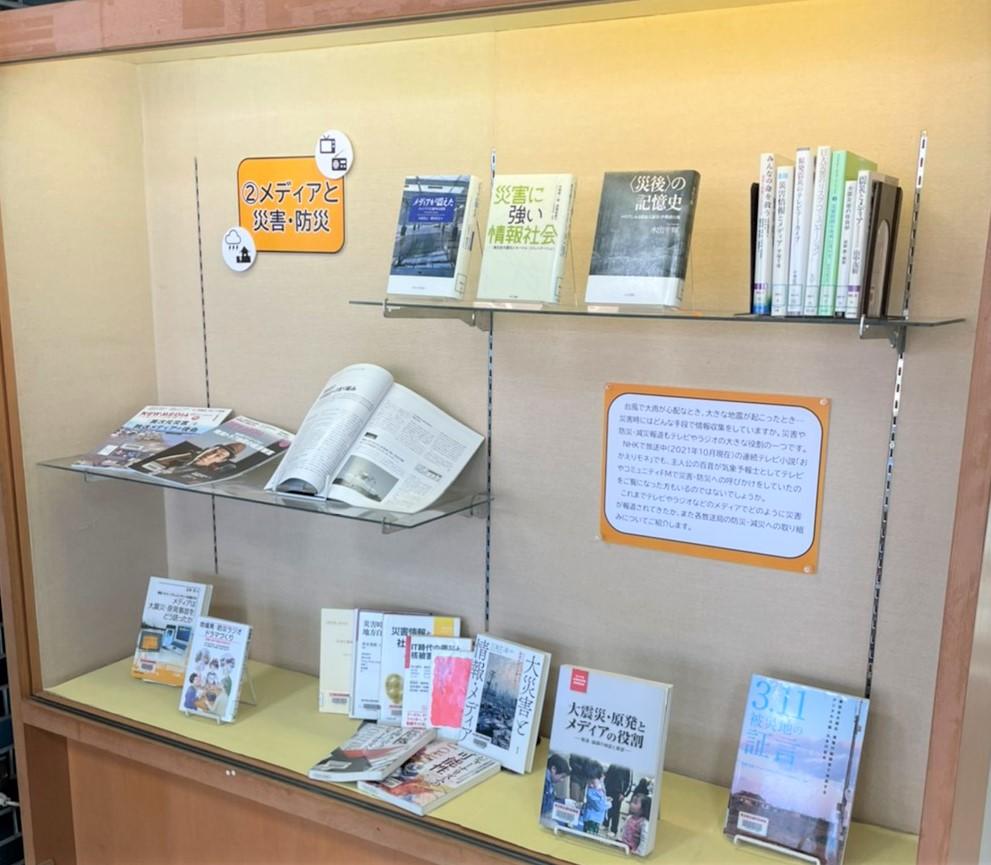

今回の展示では「放送の歴史」「メディアと災害・防災」「地域のテレビ」「地域のラジオ」の4つのコーナーを作りました。

1 放送の歴史

1925年のラジオ放送開始から最新の放送事情まで、日本における放送の歴史を振り返ります。

2 メディアと防災

これまでの災害報道や各放送局の防災・減災への取り組みに関する資料をご紹介しています。

3 地域のテレビ

埼玉で地域のテレビと言えば...?ということで、テレビ埼玉発行の資料もあります。

4 地域のラジオ

埼玉県内のコミュニティFMを地図に表してみました。

文化講座で講師の高井様もおっしゃっていましたが、県北に放送局が増えたのはFMクマガヤが開局した2019年以降だそうです。

FMクマガヤ発行の『cluBクマガヤ』には文化講座講師の高井様のコメントも載っています(矢印にご注目ください!)。

展示している資料は展示期間中でも貸出できますので(一部を除く)、ご希望の資料がございましたら職員にお声がけください。

展示期間も後半に入り、少し展示資料も変更しています。

まだご覧になっていない方も、既にご覧いただいた方も、ぜひご覧いただけると嬉しいです。

資料展「想いを放送にのせて~図書館資料に見るテレビ・ラジオ~」

期間 10月16日(土)~12月19日(日)※休館日を除く

場所 埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

みなさまのご来館をお待ちしています!