図書館の仕事

2014年10月17日

図書館の働き者 ブックトラックとオリコン

ブックトラックという言葉から皆さんは何を想像されるでしょうか?

本のトラック?移動図書館のようなもの?

いえいえ、ブックトラックは図書館の中で図書を運ぶための台車です。大きいもの、小さいもの、カラフルなものなど様々なトラックが図書館内で使われています。図書を運ぶだけでなく、作業台として使われたり、なかには本棚がわりに使われてその場から動かないものもありますが、皆さんも目にされることが多いのではないでしょうか。

では、オリコンとは何でしょう?

某ランキング情報の会社ではなく、折りたたみできるプラスチックケース(コンテナ)のことを「オリコン(折りコン)」と呼んでいるのです。

オリコンにもいろいろな種類があり、流通業をはじめ様々な業界の現場で使われています。

図書館でも図書の保管や搬送に大活躍。埼玉県内では、図書や視聴覚資料など年間93万点を超える資料が図書館の間を行き来しています。

オリコンに詰め込まれた図書は、今日も搬送車に載って、県内の図書館等に運ばれていきます。

2014年3月5日

システム更新に伴う休館が終了しました

こんにちは。

県立図書館は、2月20日(木)から3月3日(月)まで図書館システム更新に伴い休館していましたが、4日(火)から開館しております。

休館中は、利用者の皆様に大変ご迷惑をおかけしました。

久喜図書館では、システム更新だけでなく、こども室と公開図書室のレイアウト変更を行い、新コーナーも設けることができました。

職員一同、皆様のご来館ご利用をお待ちしております。

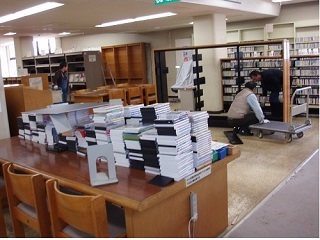

休館中はこんなことをしていました。

視聴覚資料コーナーで本棚の取り外し作業。

どこへ行くのかな。

職人さんたち(実は職員)の腕の見せどころです。

大型の棚は階段で移動。怪我にご注意。

今日は重鎮もはりきっております。

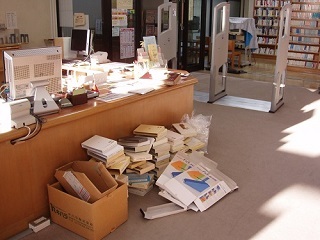

雑誌の棚もすっかり空っぽになりました。

本棚の中はホコリだらけ(|| ́Д`)o

雑巾がけをしないとね。

ああ ゙こんなにゴミの山が・・・。

入口のゲートも作業のじゃまなので横にどかされてます。

新しいシステム機器が搬入されました。仮置き状態です。

一方、新コーナーを作るため、図書にラベルを

貼っていくという地道な作業をしています\(*⌒0⌒)♪

こちらでも棚見出しをきれいにひたすらお掃除中。

軍手は必需品。

電動書架のある2階の書庫にて大型本を移動。

このままでは通れません!!

いよいよパソコンの設置作業。

業者さんも午後9時まで奮闘。

作業の合間に最後のミーテイング。あと4日。頑張るぞ

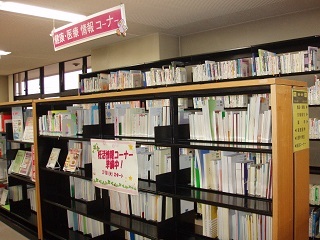

新設コーナーができました。

こども室「さいたまのほん」

2階閲覧室「がん情報コーナー」

新しくなった健康・医療情報コーナーです。

職人さんたちが運んだ本棚はここに設置されました。

2014年1月29日

真冬の図書館協力業務

こんにちは

久喜図書館 情報・地域協力担当です。

2012年9月に当ブログで『夏の図書館協力業務』をご紹介しましたが、今回は真冬バージョンをご紹介したいと思います。

図書館協力業務とは??

皆さまからリクエストされた本などを集めて県内の図書館へ送り出し、また久喜図書館に届いた資料を仕分けして各カウンターに届けるという業務を行っています。

昨年度、埼玉県立久喜図書館では約28,600点の資料を扱いました。

地域協力担当は、毎日、リクエストが入った資料を探しに公開閲覧室やこども室、1階から4階まである閉架書庫を一日に何度も歩き回ります。

(閉架書庫に限りまわりを注意しつつ走ってしまうことも・・・連絡車に間に合うように、時間との戦いに負けてはいけません皆さまに一日でも早く資料をお届けしたい)

そして協力業務というと、気温との戦いもあります。夏は30°Cを超える閉架書庫も冬になれば空気が冷えきって気温は1ケタ台になるため防寒対策が必須です。

冬の必須アイテム。ジャケット、マフラー、手袋、

カイロ、ハンドクリームは欠かせません。

夕方の1階閉架書庫の気温は6.6度。寒い

資料を集めてきたら、貸出処理をしてオリコン(青いコンテナ)に詰める前に棚に置きます。

この日の巡回は久喜市立中央図書館などが『途中下車』としてコースに含まれています。

県立浦和図書館と『途中下車』以外の図書館に貸出する資料は一旦、県立熊谷図書館へ送ります。

ブログ参照 【県立熊谷図書館 図書館協力担当のお仕事】

オリコンに詰めて車庫に運びます。

奥が県立浦和図書館行き、手前が県立熊谷図書館行きです。(この日は全部で15箱でした)

県立浦和図書館行きの連絡車が来るのを待っています。

車が到着

集めた資料が皆さまの元へと出発します。

いってらっしゃい

最後の車を見送り、受け取った資料を仕分けして返却処理を行い各カウンターへ届け終わると、私たち地域協力担当は束の間ホッとします。そして新たにリクエストが入った資料を一日でも早く、一冊でも多く届けたいという気持ちでまた資料探しの旅にでかけます。(館内ですが)

※実際には、各図書館にお届けする曜日は決まっています。

2013年8月22日

図書館協力担当のお仕事

こんにちは。

熊谷図書館 図書館協力担当です。

さっそくですが、読みたい本が自分の住んでいる地域の図書館になかったら、皆さんはどうされますか?

自分で購入する?? 立ち読みする?? 諦める??

自分の読みたい本をすべて購入するのは難しいですし、本は落ち着いて読みたいし、諦めてしまうのは惜しいことです。

そんな時は、ぜひお近くの図書館のカウンターに相談してみてください。

県内の図書館は相互貸借のネットワークを結んでいます。

相互貸借というのは、自分の図書館で持っていない本をお互いに貸し借りして、協力し合うことをいいます。

つまり、読みたい本がなかった場合、ほかの図書館の本を、地域の図書館を通して借りることができるということなのです。

この図書館間のネットワークのお手伝いをするのが、私たち図書館協力担当のお仕事です。

私たちの仕事は、一般の利用者の方の目には触れる機会はほとんどありません。

でも、皆さんがリクエストされた本を間違いなく希望の図書館までお届けするという、重大な任務を担っているのです。

県内の図書館からリクエストされた本は、すべて熊谷図書館に集まってきます。

その数、相互貸借の本だけで年間約84万冊!!

その他もろもろの資料を含めると、総数は約96万点に上ります!!!

熊谷図書館に集められた本が、どうやって仕分けられるかと言うと、ひたすら人力。

本の所蔵館と貸出先の表示に目を凝らし、研ぎ澄まされた集中力と類まれな忍耐力で、毎日届く大量の本を仕分けています。

今日も、猛暑(酷暑?)続く熊谷-日本一の座は明け渡してしまいましたが-の地で、皆さんのお手元に無事に本を届けるべく、日々、私たちは任務に励んでおります。

2013年3月14日

ドキドキ! ワクワク! 図書館の"裏の組織"とは......?

こんにちは、情報・地域協力担当の職員です。久喜図書館に司書として勤め始めて、そろそろ1年になります。

ついこの前働き始めたと思っていたのに、もうすぐ平成24年度も終了です。月日が流れるのはあっと言う間だと、改めて実感しました。この1年は、毎日が勉強の連続でした。図書館には、利用者として来るだけではわからないたくさんの仕事があることを知り、その仕事に携われる喜びを感じる日々でした。

そこで今回は、久喜図書館で働いていなければ知ることのできない"裏の組織"について紹介したいと思います!(なんだなんだ)

その名も「こぶたの会」です!

久喜図書館では有志の職員によって、"おはなし(ストーリーテリング)"の勉強会を行っています。この会は、館内整理日(第4金曜日の休館日)のお昼休みや就業後の時間を使って開かれ、今年度は11人の職員が参加しています。

図書館が幼児や児童向けに行っているおはなし会では、読み聞かせや手遊びなどを子ども読書推進担当が行いますが、ここでは担当に関係なく全ての会員が日本や世界の昔話などを覚えて聞かせる、"おはなし"をしなければなりません。毎回2人~4人の職員がひとつずつおはなしを語ります。

『くわずにょうぼう』はどんなおはなし?

ワクワクしながら聞いています。

面白い場面や、オチでは思わず笑ってしまいます♪

勉強会では5分から10分ほどのおはなしを披露しますが、子ども読書推進担当の職員は、毎土曜日のおはなし会で披露しているので、さすがにうまい! でも、担当に関係なく、どの職員も物語を懸命に覚えて、工夫をして語っていました。その姿はとても素敵でした。それぞれに語り口があり、それぞれの物語があり、毎回、自分とは違った部分を発見することができます。その発見は面白いものですが、それはおはなしを聞くことだけではなく、図書館で日々たくさんの人と関わることで見えてくる大切なものだと思いました。

自分のおはなしについては反省点ばかり......。今回初めておはなしに挑戦しましたが、数分間の物語を覚えるだけでも容易ではなく、スムーズに語り終えることはできませんでした。前日は緊張してほとんど眠れませんでした。(ホントに?)

また披露する機会があったら、もっと確実に物語を覚えて、間の取り方やテンポなどを工夫して語りたいと思っています。

2月のこぶたの会では、手遊びと輪唱も行いました。日頃、みんなで同じ動作をしたり、歌ったりすることはあまりないので、子供の頃を思い出して、懐かしい気持ちになりながら、平24年度最後の会は終わりました。

おはなし会が始まるときの手遊びや

「あめこんこんゆきこんこん」の輪唱も行いました(*^^*)

子ども読書推進担当の職員は、歌もお上手ですね。

このように和気あいあいとした雰囲気の中で、切磋琢磨しています。他の人のおはなしを聞くことは楽しみであり、自分で語ることはとても勉強になります。職員の影の頑張りを少しでも皆さんに知っていただけたら嬉しいです。これからも、久喜図書館の裏の組織、"こぶたの会"は永遠に続くことでしょう♪♪