図書館の仕事

2012年10月16日

新聞・雑誌担当の仕事 ~新聞編~

こんにちは!久喜図書館の新聞・雑誌担当です。

今回は、新聞の業務についてご紹介します。

最新の情報を得ることができる新聞の提供は、図書館の重要なサービスのひとつです。 もちろん、過去の記事を調べるための縮刷版やマイクロフィルム等も所蔵しています。

でもそれだけではないんです

...埼玉地方版を活用してみませんか?...

県立図書館では、三大紙(朝日・毎日・読売新聞)の地方版を1年単位で製本し、保存しています。 地方版とは、地域ごとのニュースを掲載するページで、各々の地域で入手できます。

月ごとに発行される縮刷版は、東京本社発行の最終版を収録しているので、埼玉県版が掲載されていません。 そのため、元の新聞をとっておく必要があり、製本することで永年保存に耐えられるようにしています。

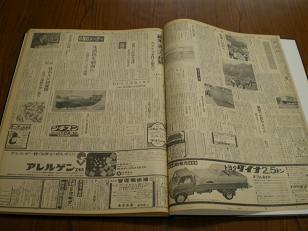

<昭和41年の朝日新聞埼玉地方版>

~埼玉地方版 完成までの道のり~

1 該当頁の切り取り

事務用にとっている新聞を使用しています。 例えば朝日新聞の場合、見出しに「埼」「埼玉」が入るページすべてが対象です。 製本の際にとじしろとなる部分が必要なため、片側を少し余分に切ります。

新聞・雑誌担当の日課です。

2 保管

1ヶ月ごとに束ねて、1月から12月までストックしていきます。

製本までもうすぐ

3 製本依頼、配架

年が明けて1月、昨年のストック分を製本の業者さんに渡します。出来上がって納品されたら、めでたく書庫に配架です

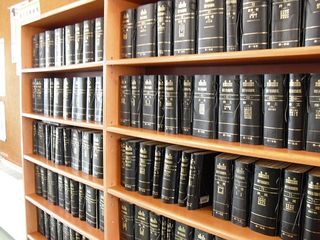

<久喜図書館の書庫に並ぶ埼玉地方版>

地道な作業の結晶

このように保存していくことで、県民の皆さまの調査・研究に役立てています。

地方版は、「地元や近所でこんなことがあったのか...」と興味深いですよね。そんな記事をまとめた埼玉地方版、あなたの誕生日や思い出の年版を眺めるだけでも、新たな発見があるかもしれません。

なお、埼玉県版はエリアごとに発行されているため、県立3館で所蔵を分担しています。

(各紙で名称は異なります)

浦和図書館:南部(中央)

久喜図書館:東部

熊谷図書館:北部

ご利用の際は、各カウンターへお申し出ください。 お待ちしております。

※所蔵している年版の期間はこちらをご覧ください。

(文責:久喜図書館新聞・雑誌担当 I)

2012年5月23日

デイジー(DAISY)について

こんにちは。

久喜図書館の障害者サービス担当です。

今回は、前回のブログで予告しておりました、デイジー(DAISY)

について、紹介します

デイジー図書とは、視覚障害者や印刷物を読むことが困難な

人々のためのカセットテープに代わるデジタル録音図書です。

世界的な統一規格となっています。

デイジー図書の特徴

・ 頭出しが簡単にできる。

・ 章や節や項など任意のページに飛ぶことができる。

・ 音声をデジタルデータで蓄積するため、音質が劣化しない。

・ 最新の圧縮技術によってCD1枚に50時間程の朗読を入れることができる。

当館で制作したデイジー図書。

利用者の皆様や全国の図書館で利用されています。

ご参考に、

県立図書館で所蔵しているデイジー図書などのリストの一部です。

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/shogai/kenmoku2012.html

写真のように、デイジー図書は、

郵送箱などに保護されて郵送されます。

ある日の久喜図書館障害者サービス担当宛に

届いた資料。

この日は、郵便局から5箱届きました

これらは、デイジー図書やカセット、

点字資料などです。

視覚に障害のある方へ郵送で貸出します。

郵送料はかかりません

また、寝たきりや手の不自由な方など何らかの障害で

活字による本が読みにくい方など、視覚に障害のある方

以外でも資料の利用ができます。

利用をお考えの方は、電話などでお気軽にご相談ください。

また、皆様の身近な方に、デイジー図書などが必要で、

まだご存じでない方がいらっしゃいましたら、是非お知らせ

ください

図書館では、いつでも皆様のご利用をお待ちしております。

2012年3月16日

調べ物のお手伝いをします!

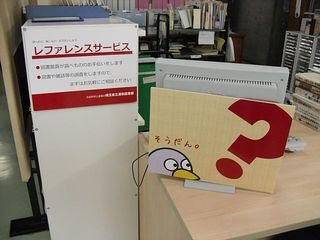

浦和図書館・社会科学資料担当では、毎日、皆様からいただく質問を調査し、資料や情報を探すお手伝いをするレファレンスサービスを行っています。

さて、どんな質問が寄せられているかというと・・・

?粟餅はどのように作るのか。

?塩にはカロリーがあるのか。

というごく身近なものから

?耕地整理に関連する法令の載っている資料を見たい。

?労研方式による養育費の算定方法を知りたい。

といった専門的なものまで多岐にわたっています。

浦和図書館は「ビジネス支援サービス」にも力を入れているため

?世界の主な穀物流通ルートについて知りたい。

?過去のヒット商品の発売日を調べるための資料を知りたい。

など、お仕事関連の質問もたくさんいただいています。

調査は、複数の司書が協同で、事典・統計・年鑑などの図書や雑誌、新聞、さらにはインターネット、契約している商用オンラインデータベースなど、さまざまなツールを活用して行い、関連の資料・情報をご紹介しています。

埼玉県立図書館は3館が主題別に資料を分担する専門館になっていることから、質問内容によって、各館が相互に連絡をとりながら、より詳しい資料で調査を行うようにしています。

ご質問いただく時に

・いつまでに回答が必要か

・質問の内容はどんな資料に載っていたのか

・すでに調べた資料は何か

などの情報をいただけると、より効果的な調査ができます。

ご質問は、直接来館、電話のほか、埼玉県立図書館ウェブサイトにある「調査・相談(レファレンス)」のページ

https://www.lib.pref.saitama.jp/licsxp-opac/WOpacRefRefUkeDispAction.do

からも受け付けています。

みなさんからのご質問・ご相談を職員一同お待ちしています。

2012年3月12日

今日もどこかの街へ...

はじめまして。埼玉県立熊谷図書館・図書館協力担当です。

みなさんが普段利用する図書館で読みたい本をリクエストをした時、その図書館とは別の図書館のバーコードが付いた資料を手渡されることはありませんか? 一つの図書館だけでは、置ける資料に限りがあります。だから、同じ街の中の図書館はもとより、県内のそれぞれの街の図書館とお互いに協力し合いながら、持っている資料を貸し借りしているのです。これを「相互貸借」といいます。

そして、この図書館同士の相互貸借の橋渡しをするのが我々の仕事。各図書館の相互貸借の資料を、集めて・分けて・届けます。

さて、春の訪れをほんの少し感じるようなある日。今日は秩父方面の図書館8か所に巡回し、資料を届けます。

まず、専用箱に詰めた資料を運搬車(「協力車」といいます。)に積み込みます。

忘れ物がないか、もう一度確認したら、早春の秩父路に向けて、安全運転で出発進行!!

荒川の清流を横に見ながら走ります。朝から降っていた小雨が止み、顔を出したお日様が川面を照らして、キラキラ輝いていました。

「こんにちは 県立図書館です」

「お預かりします」

協力車から降ろした専用箱を、巡回先の図書館の職員に渡します。(写真左側)代わりに、この図書館から他の図書館に運ぶ資料を預かります。(写真右側)このように、巡回先の各図書館に資料を届け、同時に他の図書館に送る資料を集めていきます。

今日の巡回先の一つである皆野町公民館の図書室には、町で購入した新着図書と一緒に、県立図書館の資料が置かれていました。これは、図書館が設置されていない町村に、県立図書館の資料をまとめて長期間貸し出しているものです。(「配本所貸出」といいます。)

途中、横目に見た武甲山の頂には、まだうっすらと雪化粧が残っていました。

夕方になり、巡回を終えた協力車が県立熊谷図書館に戻ってきました。巡回先から集めてきた専用箱を降ろします。ここからは気力と体力、集中力の勝負。この資料をその日のうちに、すべて行き先ごとに仕分けます。そして、明日届ける分の準備をします。

...こうして一週間のうちに、県内すべての市町村を一回巡り、資料を届けています。明日は、あなたの街の図書館にお届けする日かもしれませんね。

なお、詳しくは、埼玉県立図書館ウェブサイトにある「埼玉県立図書館の図書館協力ネットワーク」のページ https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/service/net/ index.html

で御紹介しています。ぜひ、このネットワークの「力」を御利用ください!

2012年2月23日

レファレンス協同データベース 100万アクセスに迫る!

国立国会図書館では、全国の図書館等と協同で、調べ物のためのデータベース「レファレンス協同データベース」http://crd.ndl.go.jp/jp/library/index.htmlを構築しています。埼玉県立図書館もこれに参加しており、県立図書館で調査したレファレンス事例を多数登録しています。

そもそも「レファレンス」って何?って思いますよね。

図書館が行っている「レファレンスサービス」とは、図書館の資料を使って、資料や情報を探すお手伝いをするサービスです。各館の窓口やウェブサイトでお受けしたご相談の一部をこの「レファレンス協同データベース」に登録していますが、この事例はインターネット上で、どなたでもご覧になることができます。

平成23年に埼玉県立図書館の登録データを参照された件数(年間被参照数件数)は996,490件で、この事業に参加している図書館556館中トップでした。

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks_H23.html#list

たくさんの方にレファレンス事例をご覧いただき、とてもうれしく思っています。

「レファレンス協同データベース」には、公共図書館だけでなく、大学図書館や専門図書館も参加しているため、身近な事例から専門的な事例まで、様々な事例が登録されています。

その登録された様々な事例について、平成23年「レファレンス協同データベース」年間アクセストップ10が発表されました。

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/access_top10.html

そこでは、当館の事例が第8位にランクインしています。

「さいたま市の地盤(液状化)がわかる地図を探している。」2005年9月15日作成

http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000029740

昨年の東日本大震災の影響ですね。

ランクインはしませんでしたが、当館では新聞記事にも取り上げられた久喜市南栗橋の液状化に関連して、古い地図や地質図が見たいというご質問をたくさん受けました。

「旧栗橋町大字河原代に明治以前にあった沼、「内沼」「外沼」の位置がわかる地図を見たい。」2011年4月19日作成

http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000089486

みなさんの多様な興味・疑問にお答えできるよう、私たち図書館員は日々奮闘しています。「レファレンス協同データベース」の事例が、お役に立てれば幸いです。

なお、今年も昨年に引き続き国立国会図書館から御礼状をいただきました。

久喜図書館 情報・地域協力担当