図書館の仕事

2012年1月12日

新聞・雑誌担当のマニアック仕事(第2話)

皆さまこんにちは。久喜図書館の新聞・雑誌担当です。

新聞・雑誌担当の業務についてご紹介するのも、2話目になりました。

今回もどうぞよろしくお願いします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

新聞・雑誌担当のマニアックでディープな話 ≪第2話≫

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"読み終わったら捨てる"

雑誌にはそんなイメージがありませんか?

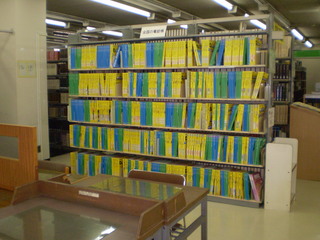

埼玉県立図書館では、受け入れた雑誌を永年保存しています

なかには大正期に刊行された古い雑誌もあります。購入したり、発行者から寄贈された雑誌が中心です。

ただ、購入や発行者からの寄贈だけでは、数多くのタイトルを集めることはできません

そこで、より多くの雑誌を集めるために、県内の市町村図書館から、保存期間が過ぎて処分した雑誌をいただき、受け入れています

各図書館で役目を終えた古い雑誌たち。

雑誌担当は、彼ら(雑誌)に優しく呼びかけます。

「おいでっ!県立図書館に たくさんの仲間(雑誌)がまってるよ」

(実際に市町村図書館にお願いするのは、処分対象雑誌名&号数のみの、クールなリストの作成です)

呼びかけに応じて集まる雑誌たち。

市町村図書館から届くたくさんの雑誌を、仲間としてむかえます。

(届いた雑誌を仕分け中。多い時期には20箱程度あつまります。)

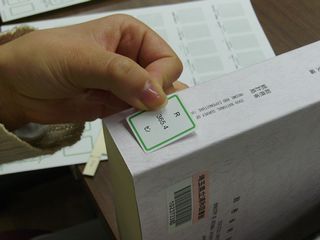

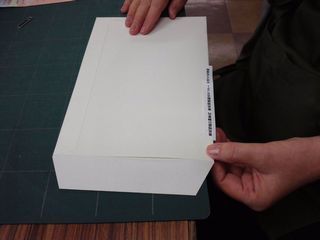

受け入れ前に、県立図書館の館名シールやバーコードラベルを貼り、装備します。

(館名シールを装備中。新しい"名ふだ"をつけています)

このあと蔵書データを入力して書棚に入れれば完了!

一度は役目を終えた雑誌が、ふたたび活躍することになります

☆☆☆☆☆☆☆

市町村図書館からは、婦人誌やファッション誌、手芸などのカルチャー誌等々、ご家庭だと読み終わったら捨てるような雑誌もいただいています。

捨てないで蓄えておけば、その蓄積によって調査や研究に役立つことがあるからです

例えばファッション誌なら、刊行当時の流行のファッションを知ることができます。

古い号から通して見れば、流行の変遷をたどることができます。

情報を速報することが目的の雑誌は、その時代その瞬間を映すため、当時の情報を得るには最適なんですね

学術雑誌からカルチャー雑誌まで、多種多様な分野の雑誌を受け入れることで、埼玉県域の雑誌タイトルを確保し、より多くの情報をご提供できるように努めています。

2011年12月1日

図書館資料の「装備」について

こんにちは。

浦和図書館資料整理担当です。

11月9日の当ブログにて資料収集担当から、資料を集めている様子の紹介(http://libprefsaitama.seesaa.net/article/234324408.html)がありましたが、集められた資料はそのまま閲覧室の書架に並べられるわけではありません。資料収集担当が集めた県立図書館3館分の図書(外国語図書は除く)は「整理」の作業をして各館に送られることになります。

「整理」の作業には、資料が円滑に検索され利用されるように目録データを作成する作業と、資料に蔵書印を押したりバーコードを貼る等の図書館の資料として管理するための「装備」の作業があります。

今日はその「装備」の作業を紹介します。

主な「装備」用品です。

「装備」の基本的な作業には、「押す」「貼る」「覆う」の三つの作業があります。

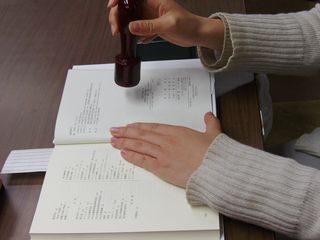

まずは「押す」からです。

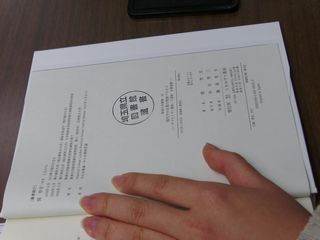

図書館の所蔵資料であることを表す「蔵書印」を奥付に押します。

「小口印」を資料の「地」の部分に押します。

次に「貼る」です。

貸出・返却時にスキャンする「バーコード」を「館名シール」と組み合わせて、資料の表紙または裏表紙の左下部分に貼ります。

資料の所在位置を表す請求記号を印字した「ラベル」を背表紙の下の部分に貼ります。

最後に「覆う」です。

図書館の資料を永く良好な状態でご利用いただくために、利用の多い資料には透明なフィルムでコーティングします。

そのほかに正誤表の貼付や付録の添付の作業が加わることもあります。

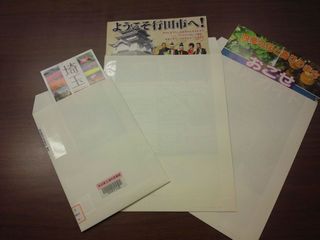

11月9日のブログで紹介されたように「埼玉資料」の場合、通常の形態の図書ではない資料も数多く受け入れています。

リーフレットやホッチキス止めの資料、これらをこのまま書架に並べたのでは他の資料の中に埋もれたり、傷んだりしかねません。このような資料は通常の図書とは違った装備をします。

リーフレットは封筒に入れます。

封筒の端にタイトルを印字したシールと請求記号ラベルを貼ります。

ホッチキス止めの資料はフラットファイルに綴じます。

図書館の資料は、資料の形態に応じて「装備」されて書架に並ぶことになります。

皆様のご利用をお待ちしています。

2011年11月24日

布絵本 あれこれ

久喜図書館の子ども読書推進担当から、今回は、布絵本についてご紹介します。

あまり知られていませんが、県立図書館では、障害をもつ子どもたちへのサービスのひとつとして、

触って楽しめる 布絵本 を貸出しています。

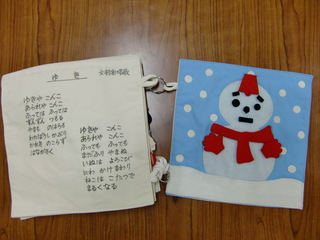

布絵本ってなあに?

布を主な素材とした絵本です。

ひもやファスナー・ボタン・スナップなどが使ってあり、

はめる・あわせる・ほどく・むすぶなど

絵を動かして、指先の訓練をしながら遊ぶことができます。

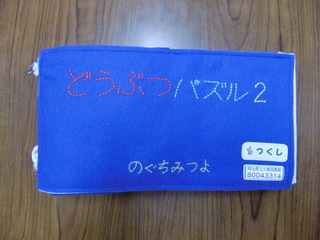

たとえば、どうぶつの顔をパズルのように組み合わせたり

『どうぶつパズルII』のぐちみつよ作

誰もが知っている童謡に絵にあわせて、動きをつけたり

『うたのえほんII』のぐちみつよ作

様々なハンディキャップをもつ子どもたちが、

それぞれの力にあわせて、達成感をもちながら楽しめるよう工夫されています。

だれが作っているの?

久喜図書館で所蔵するほとんどの布絵本は、

布絵本製作ボランティアのグループ「つくし」のみなさんが、1点1点、丁寧に製作したものです。

手作業で作るので、1年間に作れるのは、3~4タイトル(各4~5冊)くらいです。

「つくし」のみなさんは、月に2回の活動日に、地道に製作を続けるほか、

年に1度、スキルアップ講座「ボランティア養成手作り布絵本講座」に参加して、

技術の研鑽にはげんでいます。

真冬なみの寒さと激しい雨の11月11日(金)に開催

講師には、布絵本をつくるボランティア「ぐるーぷ・もこもこ」の相談役であり、

オリジナル布絵本作家でもある野口光世先生をお迎えしました。

被災地の子どもたちにたくさんの布絵本や布おもちゃを届ける活動を続けていらっしゃる先生の熱意と

チャーミングな笑顔に触れ、ますます製作に熱の入るみなさん。

どうやって障害をもつ子どもたちに届くのでしょう?

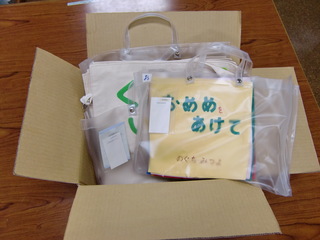

布絵本は、埼玉県内の特別支援学校(学級)や児童福祉施設に団体貸出しています。

希望のあったタイトルを段ボールに箱詰めして、郵送でお届けします。

1つの団体で1回につき、8点まで、貸出期間は3か月以内です。

授業などで活用していただいたあと、また郵送で返送してもらいます。

メンテナンスが大事

普通の本よりも、もっと傷みやすく、汚れも気になる布絵本。

返ってきたら、細かいパーツが全部そろっているかを点検します。

壊れたところがあれば、「つくし」のみなさんに治してもらいます。

続いて洗濯。

水を使わない洗濯機(オゾンのエア・ウォッシュ)で除菌・消臭します。

さあ、これで次の貸出の準備が整いました。

このようにして、布絵本は繰り返して利用され、障害をもつ多くの子どもたちに喜ばれています。

まだ、活用したことのない特別支援学校や児童福祉施設で働く職員のみなさん、

ぜひ一度使ってみてはいかがでしょうか?

2011年11月9日

埼玉資料を集めてます!

こんにちは、県立浦和図書館の資料収集担当です。

今回は「埼玉資料」を集めている様子をご紹介します。

当館には埼玉資料室があり、埼玉県に関する郷土の資料を集めています。

(土地の記憶と古地図 http://libprefsaitama.seesaa.net/article/221220441.html )

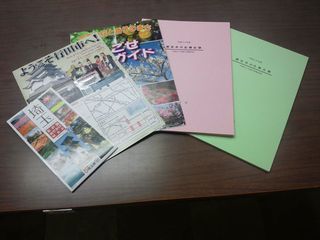

まず、埼玉県や県内市町村が発行する様々な「行政刊行物」を収集しています。

県や市町村の歴史、統計書、まちづくり、環境、都市計画、防災、農業、子育て、男女共同参画、教育要覧、文化財調査報告書など、資料の内容はとても幅広くあります。

※行政刊行物は寄贈していただくルートがほとんどです。

最近はCDやDVDが付いたもの、あるいはDVDのみの資料もあります。

それから、 個人や団体から寄贈いただく資料 があります。自費出版の図書のほか、団体や企業、学校の記念誌など、中には本屋さんではお目にかかれないものもあります。

※写真では歌集、句集、自叙伝など、埼玉県にお住まいの方から最近寄贈いただいた資料を集めてみました。

寄贈で収集するもの以外に、 埼玉県に関する内容の出版物を選んで購入しています。

※購入する資料は地元の本屋さんへ行って選ぶ、出版情報を調べ購入するかどうかを考えて注文する、直接出版社に問い合わせて注文するなどの方法があります。

先日、新聞社のインターネット記事の中から私立中学高等学校協会が県内私立高校に関する資料を発行したという情報を得ました。協会へ連絡したところ寄贈くださるとのこと!

※直接協会へおじゃますることに。県庁ほか諸機関が集中するエリアにある浦和図書館は、こんな時に即座に動けるから便利です。

※「問い合わせの資料以外にも2種類発行したので3種類どうぞ。」

「えぇーっ、ありがとうございます!」

地域ならではの資料を直接いただけました。

そうこうしていたらガイドブック類がどっさり、さぁ、今日も集めましょう!

※ところで、いま「路線価図 関東信越国税局」という資料の昭和55年~57年分と昭和62年分を 探しています。お心あたりの方おられましたら情報をお寄せください^^。

埼玉資料室は司書がチームワークで収集してきた埼玉資料の宝の山!

暮らしのお役に立てる情報がきっとありますので、ぜひ一度お越しください。

▵ ▵

( 毎日が小春日和 ( ・ ・) )

2011年10月7日

特別整理期間って何をやっているの?

熊谷図書館は9月27日(火)から30日(金)まで、 特別整理期間のため休館していました。 さて、この「特別整理期間」。 いったい図書館では何が行われているのか? 今日は皆さんが普段目にすることのない、 休館中の図書館の様子をご案内しましょう。

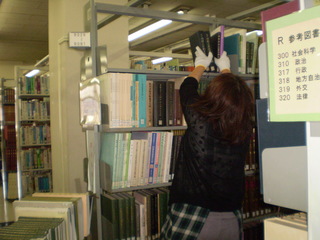

1.蔵書点検

県立図書館の特別整理は何といっても「蔵書点検」です。

「蔵書点検」は1冊1冊の本が、 データどおり正しい場所にあるか確認する作業。 お店の「棚卸し」にあたるものです。 本に貼ってあるバーコードを読み取り、データと照らし合わせていきます。

今回点検したのは、約61,000冊。 熊谷図書館には45万冊以上の本・視聴覚資料がありますので、 全体の1/7ほどでしょうか。 1回で全て点検できればよいのですが、 機器や作業人員も限られていますので難しいのが実情です。 でも、どの図書も数年に1度は点検できるよう、 毎回計画的に進めています。

2.3階レイアウト変更

蔵書点検と並んで今回の目玉だったのが3階資料室のレイアウト変更です。 本棚を増やすのと合わせて、より使いやすくなるよう、レイアウトを変更しました。

まずは業者さんに入ってもらって工事 一部の本棚を撤去・移動します。 大きな音や舞い上がるほこりにびっくりです。

次は新しい本棚を設置してもらいます 耐震のための補強もやってもらいました。

さらに、新しいレイアウトに合わせて本を移動します

これは職員のみの作業です。全て手作業・力仕事。本は意外に重いので体力勝負です。

本の移動が終わって、新しい案内板を付けて、開館です!

入口近くの海外資料コーナーは、 低い本棚が増えたので広々とした印象に。

電話帳や新聞縮刷版は座席の近くに移動したので、すぐに座って見ることができます。

新聞雑誌コーナーは座席が6席増えました。

大きな机なので、新聞もゆったり広げてご覧になれます。

3 そのほかにも

古い雑誌やカセットテープを書庫にしまったり、視聴覚機材の点検をしたりとあっという間の4日間でした。

休館中の図書館の様子を少しは感じ取っていただけたでしょうか? 「特別整理期間」は図書館をより快適にお使いいただくためのものです。 ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、 どうぞご理解のほどよろしくお願いします。

点検やレイアウト変更をしてちょっぴりこざっぱりした熊谷図書館。 皆様のご来館をお待ちしています!