図書館ブログ

2021年11月9日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、図書館職員が所蔵する図書をご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『すぎゆくアダモ』(辻まこと著 創文社 1979)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:Ts41>

雑誌『岳人』の表紙や山岳をテーマにした画文で知られている、辻まことの「大人のためのメルヘン」だ。粗末なカヤックで架空の村を流れる架空の川の源流を目指す少年の物語をかりて、自らの背負わされた宿命(辻潤を父に伊藤野枝を母にもつ)にあらがいながら、自由人として生きた証として著されたもの(絶筆)。

哲学的な深さをもつ文と象徴的な線画による画文は、自然体で生きてゆく動力の源として、時間を重ねるほど深い感銘を呼び起こす座右の書となっている。

(紹介者: 月光仮面)

■No.2■

『不眠の悩みを解消する本』(三島和男著 法研 2015)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:498.36/ フミ>

眠りたいのに眠れない、そんな経験を持つ人も多いだろう。本書によると、悩みが続いているなら、原因の分析が正しくないか、不眠をこじらせた状態にあるからだそうだ。

読み進めると、不眠のさまざまなケースの解説、誤った生活習慣、睡眠習慣の修正方法など、分析や解決のヒントが示される。後半には、誤解も多い睡眠薬の話、欧米では定番という認知行動療法の話もある。

「眠れない」を、いっそのこと積極的に考えてみたい方に、手にしてみてほしい1冊である。

(紹介者:司書・高橋)

■No.3■

『愛情生活』(荒木陽子著 作品社 1997)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:914.6/アラ>

荒木陽子さんは写真家・荒木経惟の妻で、1990年に亡くなっている。アラーキーには、陽子さんを含め女性を被写体にした生々しい作品もあるが、夫婦の関係性というのは外からは見えない。私はこの本の「愛情生活」というタイトルは、ぴったりだと思う。日々の生活や旅行、馴れ初めなどについて書かれた言葉から、荒木経惟への愛情のようなものが感じられる作品だからだ。

(紹介者:松山)

それでは、次回もお楽しみに。

2021年10月21日

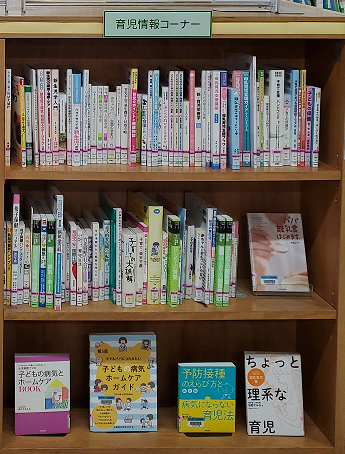

「妊活・出産・育児情報コーナー」(旧名:妊活情報コーナー)が新しくなりました!

こんにちは!自然科学・技術資料担当です。

当館にある「妊活情報コーナー」が10月にリニューアルしたことを、皆さまお気づきでしょうか?

リニューアルの内容を反映し、実はコーナーの名称も「妊活情報コーナー」から「妊活・出産・育児情報コーナー」へ改名しました!

今回は、そんな「妊活情報コーナー」改め「妊活・出産・育児情報コーナー」のリニューアル内容について紹介します。

健康・医療情報コーナーのご紹介

新しくなった「妊活・出産・育児情報コーナー」ご紹介の前に...

新しくなった「妊活・出産・育児情報コーナー」ご紹介の前に...

皆さまは、当館の「健康・医療情報コーナー」をご存じですか?

この「健康・医療情報コーナー」では、入門書から専門書まで豊富な図書、雑誌、さらにお持ち帰りいただけるパンフレット類を取り揃えて、皆さまをお待ちしています。

コーナー内には、特色のある4つのコーナー内コーナーがあります!

- がん情報コーナー

- 妊活・出産・育児情報コーナー (旧:妊活情報コーナー)

- 見て・聴いて・感じる読書コーナー 活字を読むのがむずかしい方のために

- 認知症情報コーナー

さらに詳しく健康・医療情報を調べたいときは、オンラインデータベースがおススメです。当館では、「医中誌Web」など健康・医療情報が検索できるオンラインデータベースが3種類ございます。

講演会や資料展などの、健康・医療に関するイベント等も随時行っていますので、気になる方は健康・医療情報サービスのページをぜひご確認ください!

「妊活・出産・育児情報コーナー」リニューアル内容について

「妊活・出産・育児情報コーナー」(旧:妊活情報コーナー)は、妊娠、出産、不妊治療(男女)、少子化の原因、育児などに関する資料や情報を提供しているコーナーです。

コーナー内には、関連する図書や雑誌、DVDなどのほか、関連団体が発行しているパンフレットや冊子などお持ち帰り頂ける資料も置いています。

これまでのコーナーの特性を活かしつつ、性別や年齢を問わず誰もが立ち寄りやすいコーナーを目指し、今回リニューアルを行いました!

コーナー内図書の充実・変更

現在(リニューアル後の)「妊活・出産・育児情報コーナー」には、大きく分けて

- 「生殖医療」

- 「不妊治療」

- 「妊娠・出産のしくみ」

- 「妊娠中のできごと、疾患、くすり」

- 「育児」

の内容に関する資料を置いています。

今回のリニューアルでは、妊娠・出産と育児は一連のつながりがあると考え、「育児」に関する資料を充実させました!

また、これまでコーナー内にあった「女性疾患」に関する資料は、コーナーの外へ移動しました。

資料配置の見直し

- 棚の最下段には、面出しする図書を除き、図書を置かない

- パンフレット・冊子などは棚の上へ置く

などの工夫し、コーナー内の資料等の配置を変更しました。

一番下の棚に置くものを少なくしたことで、コーナー全体もすっきりとした印象に!

さらに、資料が探しやすく、また、パンフレット・冊子などが手に取りやすくなりました。

コーナー名の変更

よりコーナーを分かりやすく表現し、多くの皆さまから利用していただけるよう、コーナーの名前を「妊活情報コーナー」から「妊活・出産・育児情報コーナー」へ変更しました!

そして、コーナーの名前変更にあわせ、コーナーの看板も新しく!従前の柔らかい雰囲気を残しつつも、すっきりシンプルなデザインに変更しました。

(看板自体も職員の手作りです!サイズが大きかったため、このリニューアルで一番大変だったのは実は看板の作成でした...)

苦労のかいあって、大きくてわかりやすい看板になったと思うのですが、いかがでしょうか?

おわりに

今回は、リニューアルし、パワーアップした「妊活・出産・育児情報コーナー」をご紹介しました。

どんな風に変わったのか、また妊活や出産、育児に関する情報をお求めの方は、ぜひ当館2階閲覧室までお越し下さい。

そのほか、当館ウェブサイト内「妊活・出産・育児情報コーナー」のページでは、妊活・妊娠・出産・育児に関する情報をまとめています。あわせて、ご活用ください。

2021年9月29日

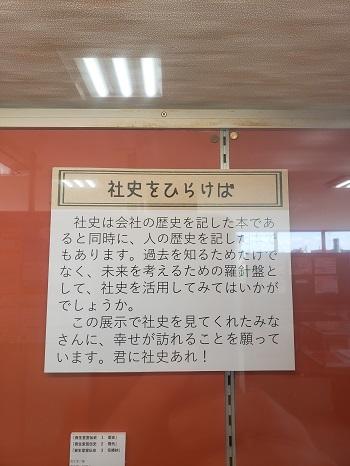

資料展ができるまで~「君に社史あれ!」を例にして~

こんにちは。ビジネス・産業支援担当です。

埼玉県立図書館で定期的に開催されている資料展。

みなさんが図書館で目にするのは資料やキャプション(説明文)等がすべて展示された状態ですが、そこに至るまでにはいくつかの過程があります。そこで今回は、現在開催中の資料展「君に社史あれ!」を例にして、資料展が開催されるまでを簡単にご紹介したいと思います。

1 テーマの決定

まずは展示のテーマを決めます。展示の方向性を決める重要な作業です。たくさんある図書館資料の中からどういったテーマを選ぶのか。なぜそのテーマなのか。テーマの決め方は人によって様々です。

今回は、社史をテーマにしました。厚くて重い社史も、開いてみればおもしろいんだよということをみなさんに伝えたかったからです。社史を一箇所に集めて展示してみたいという思いもありました。

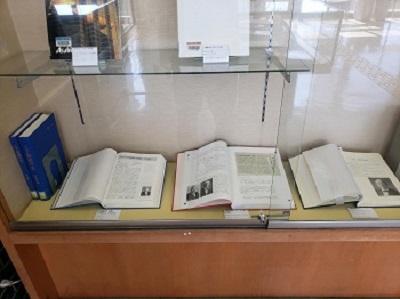

2 展示計画・資料リスト・ポスターやちらしの作成

テーマが決まったら、展示計画や資料リスト、ポスターやちらしなどの広報物を作ります。熊谷図書館の場合は展示ケースが5つあるので、4~5個の小テーマを決め、どういう資料を並べるかを考えます。資料展のタイトルや日程、目的、テーマをまとめ、展示計画を作成します。蔵書検索を繰り返しながら展示に使う資料を絞り込んでいき、資料リストも作ります。

今回の展示では、以下の5つのテーマにしました。

テーマ1 社史について知る

テーマ2 社史あれこれ

テーマ3 渋沢栄一が設立に関わった会社の社史

テーマ4 埼玉県に本社がある会社の社史

テーマ5 会社について調べる

テーマ2の社史あれこれでは全国の社史を展示しました。テーマ3と4は埼玉県の図書館で社史を展示する意味を考えた結果、辿り着いたテーマです。渋沢栄一ブームに乗ったというのもあります。テーマ5は社史にちなんだテーマです。会社情報を調べられる参考図書やデータベースを紹介しています。

資料展のタイトルはとても悩みました。短くて、社史の展示ということが分かるタイトルを考えた結果、「君に社史あれ!」となりました。社史と幸(さち)を掛け、展示を見た人が幸せになれますようにという想いも込めたタイトルです。タイトルを決めた後、大津美子さんの「ここに幸あり」という歌があることを教えてもらいました。

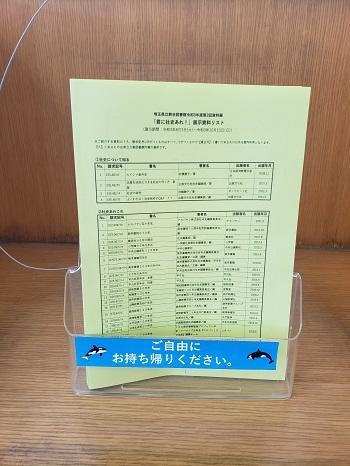

社史を蔵書検索するときは、タイトルに〈年史〉や〈あゆみ〉、著者名に〈社史〉や〈編纂〉などのキーワードを入力して検索しました。資料リストには、140冊の社史を掲載しています。請求記号順に並べているので、出版社や自動車メーカーなどの社史をまとめて見ることができます。

あれ?「ご自由にお持ち帰りください」と書いてある隣に何か生き物がいますね。何の生き物でしょうか。資料展のタイトルにヒントがあるかもしれません。君に社史あれ、社史あれ、シャシ、シャt...。もうわかりましたね。

ポスターやちらしなどの広報物も、展示をPRするためには欠かせないものです。構成や配色、フォントなど考えることは多いです。

今回は、長い歴史が積み重ねられた末に出版される社史ということでレトロな原稿用紙をメインにしました。また社史は会社の方向性(針路)を決めるものになるという思いから中央に羅針盤を配置しました。コバトンは「社長コバトン」です。貫禄がありますね。

3 資料集め

展示に使いたい資料たちが自分で歩いて集まってきてくれるかといえば、そうはいきません。自分で棚から持ってきたり久喜図書館や外部書庫から取り寄せたりして、展示で使用する資料を一箇所に集めます。資料を集めたら、どの資料にキャプション(説明文)をつけるかを考えます。資料の中身を見て、展示資料について理解することも重要です。

4 キャプション(説明文)の作成

展示では、ただ資料を並べただけではテーマやその資料を展示した意図が見ている人に伝わりません。テーマやどういう資料なのかを示すキャプション(説明文)を作成する必要があります。

展示のテーマを示すキャプションや資料について説明するキャプション、資料のタイトルや著者名などを示すキャプションなど、キャプションにも色々あります。どのようなキャプションを作るのかは担当者次第です。のり付きのパネルに貼って展示すると、見栄えが良くなります。

5 広報

県民のみなさんに展示について広報することも重要な仕事です。広報媒体としては、図書館のウェブサイトやTwitter、ブログなどがあります。記者発表をすると、県政ニュースにも掲載されます。ちらしや資料リストを市町村立図書館や関係機関に送ったりもします。資料展「君に社史あれ!」のウェブサイトはこちらをご覧ください。

6 展示

いよいよ実際に資料やキャプションを展示ケースに並べます。頭の中で資料の配置をイメージしていても、実際に手を動かして並べてみないとわからないことも多いです。

資料を開いて展示したり、表紙が見えるようにしたり、本を並べて背表紙を見せたり。本を置くときに角度をつけると見やすくなります。空間の使い方や資料の見せ方などを考えなければならず、展示はただ並べるだけではないことを実感します。

資料を並べたら、キャプションやポスターを配置して完成です。

ここまで、資料展が開催されるまでの過程を見てきました。このブログを読んで、資料が展示されるまでには多くの「見えない仕事」があることを知ってもらえたら嬉しいです。

資料展「君に社史あれ!」は10月10日(日)まで開催しています。見て楽しめるような展示になっていますので、ぜひご覧ください。シャチくんたちもみなさんを待っていますよ!

2021年9月16日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

このコーナーでは、図書館職員が所蔵する図書をご紹介します。

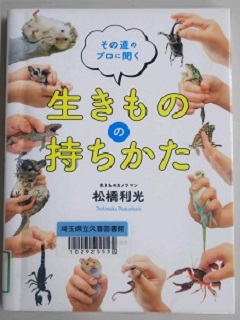

『生きものの持ち方』(松橋利光/著 大和書房 2015)

夏休みの自由研究などで、昆虫や動物の観察をテーマにした方は多いのではないだろうか。しかし、観察対象の生物を捕まえ、おさえておくのは案外難しい。そこで役に立つのが本書である。ペットショップオーナー、獣医師など生き物を扱うプロが、様々な生き物の正しい持ち方を教えてくれる。

昆虫好きな子どもやペットがいる方はもちろん、持ち方のコツを通してその特性・生態が学べるため、普段生き物と触れ合わない方にも楽しめる一冊である。

(紹介者:自然科学・技術資料担当 久保田)

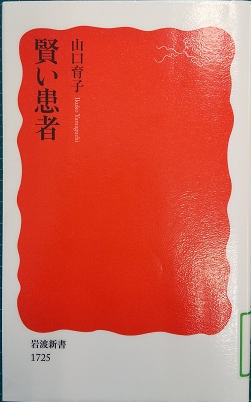

『賢い患者』(山口育子/著 岩波書店 2018)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:490.145/カシ>

"いのち"は誰のもの?"いのち"は自分のもの。だから、治療を人まかせにしないで良い医療を利用したい。

著者は、「COML(コムル)(ささえあい医療人権センターCOML)」の活動や自らの壮絶ながん体験をとおして訴えかける。

医療従事者とのコミュニケーションの取り方や病院評価のチェックポイントは興味深い。2025年には超高齢化社会に突入する日本。これからの医療について考えるきっかけとなる一冊である。

(紹介者:情報・地域協力担当 前野)

『GOOD DESIGN AWARD 2019』(日本法人デザイン振興会/編 日本法人デザイン振興会 2020)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:D501.83/クツ>

GOOD DESIGN AWARDという事業をご存じだろうか。毎年、各分野から優れたデザインを選び、広く伝えることで、社会へ貢献しようとする事業である。

2019年度は、「結核迅速診断キット」がグッドデザイン大賞に輝いた。

本書は、重く、分厚く、初見では手に取って見ようとは思わないかもしれない。しかし、この本を読めば様々な分野で日々デザインが創造され、活用されていることが分かる。

一度、目を通すだけでもいい。掲載されている優れたデザイン商品から、日本の未来を想像してみるのはいかがだろうか。

(紹介者:バリアフリー読書推進担当 T.K)

2021年9月13日

久喜図書館CD鑑賞会「阿久悠」を開催しました!

こんにちは。久喜図書館の芸術・文学資料担当です。

8月27日(金)は定例の映画会をお休みし、事前予約制のCD鑑賞会「阿久悠」を開催しました。

CD鑑賞会は、昨年に続き2回目となります。今回のテーマは、「阿久悠」。

今回はレコード大賞受賞曲、同じメロディで詞を変えた曲、故・小林亜星とのタッグ曲、生前未発表だった詞の4つの観点から、2曲ずつ計8曲を上演しました。

それぞれの曲が収録されている資料名をクリックやタッチしていただくと、資料詳細画面に遷移します。資料詳細画面から予約かごに入れることもできますので、参加できなかった方も是非借りてお聞きください。

~レコード大賞受賞曲を聴く~

1 勝手にしやがれ/沢田研二

作曲:大野克夫

(「阿久悠を歌った100人:勝手にしやがれ,男性ポップス編」(資料番号:710234808)より)

2 UFO/ピンク・レディー

作曲:都倉俊一

(「ピンク・レディー」(資料番号:710065657)より)

~同じメロディで詞を変えた曲を聴く~

3 また逢う日まで/尾崎紀世彦

作曲:筒美京平

(「阿久悠を歌った100人:勝手にしやがれ,男性ポップス編」(資料番号:710234808)より)

4 ひとりの悲しみ/ズー・ニー・ヴー

作曲:筒美京平

(「筒美京平自選作品集 City Pops」(資料番号:710123019)より)

~故・小林亜星とのタッグ曲を聴く~

5 北の宿から/都はるみ

作曲:小林亜星

(「阿久悠を歌った100人:ざんげの値打ちもない,女性歌謡曲編」(資料番号:710234568)より)

6 地平を駈ける獅子を見た/松崎しげる

作曲:小林亜星

(「阿久悠を歌った100人:勝手にしやがれ,男性ポップス編」(資料番号:710234808)より)

~生前未発表だった詞を聴く~

7 目を見て語れ 恋人たちよ/高橋真梨子

作曲:宇崎竜童

(「ドラマティックベスト」(資料番号:710083858)より)

8 風の会話/ささきいさお

作曲:鈴木キサブロー

(「MOMENT」(資料番号:710079914)より)

ほとんどの曲は1970年代の作品ですが、生前未発表だった詞は2008年以降にリリースされました。ですので、1970年代に歌番組やレコード大賞のテレビ放送を実際に見てきたような方にとっても、初めて触れる詞があったかもしれません。

また、CD鑑賞会にあわせ、2階公開図書室ではミニ展示「阿久悠」を開催しました。CDだけでなく、一般図書、児童書、雑誌も所蔵しているからこその展示に仕上げました。阿久悠の著書、作品の研究書などあらゆる角度から阿久悠の作品に迫ることができるようになっています。

視聴覚資料は熊谷図書館が収集・整理業務を一括して行っていますが、久喜図書館としてCD鑑賞会をやるのであれば、何ができるかという点を踏まえて、文学及び芸術にまたがる分野で図書や雑誌資料も所蔵している「阿久悠」をテーマに選定いたしました。図書館が、図書だけでも視聴覚資料だけでもなく、様々な種別の資料を残してきたからこそ、CD鑑賞会及びミニ展示では、2021年の今でも「阿久悠」について知りたいと思ったときに知ることができる環境がここにあるという体験をしていただきたいと思い、企画しました。

企画した本人は残念ながら、「阿久悠」の作品がレコード大賞を受賞した時代を生きてきたわけではありません。それでも、研究書である『作詞家 阿久悠の軌跡』(資料詳細画面に移動します)からレコード大賞の受賞歴を知ったり、自身の著書である『A面B面(資料詳細画面に移動します)』から「また逢う日まで」が生まれるまでの詞の変遷を学んだりしました。

今回の鑑賞会やミニ展示、そしてこのブログ記事をご覧になったことをきっかけに、より「阿久悠」について知りたいと思ったときに、久喜図書館へ足をお運びください。当館では様々な資料をご用意しております。ぜひ図書館を上手に利活用してみてください。