図書館ブログ

2021年5月13日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

このコーナーでは、図書館職員が所蔵する図書をご紹介します。

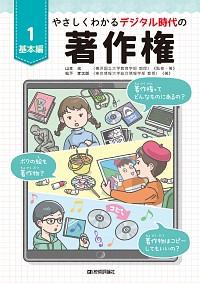

『やさしくわかるデジタル時代の著作権1 基本編』(山本光監修・著 技術評論社 2019)

<所蔵:久喜図書館 児童021/ヤサ>

(紹介者 バリアフリー読書推進担当 佐藤)

『コンビニ人間』(村田沙耶香著 文藝春秋 2016)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:913.6/ムラ 090>

私たちは常に周囲の人間の影響を受けている。進学や就職、結婚や出産といったライフイベントは何のためのものなのか。○○歳になったら○○するのが普通」と無意識に思い込み、自らの生き方を他者に左右されてはいないだろうか。コンビニ店員になる事で「人間らしい振舞い」を習得した主人公は、そんな「普通」に振り回され、模索する。普通とは何か。自分らしく生きるとはどういう事か。常識とは?それらを問いかける一冊。

(紹介者 バリアフリー読書推進担当 尾崎)

『天野忠詩集(日本現代詩文庫11)』(天野忠 土曜美術社 1983年)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:911.5/ア>

土曜美術社であれ思潮社であれ、現代詩文庫は音楽のベスト盤みたいなものだと思う。元々の詩集の装丁や質感も楽しめない。でも、私は天野忠のこの巻が好きだ。 「しずかな夫婦」も読める。 この詩には「ニシンはきらいです」という言葉が、婚前と三〇年後の二つの時間軸で登場する。二つの同じ言葉の間に「便所で泣いた」や「女房はいびきをたててねた」など生活を感じる言葉が並んでいるのがいい。読後、あたたかい気持ちになる。

(紹介者 芸術・文学資料担当 松山)

2021年5月12日

「おおきなおはなし会」を開催しました!

こんにちは。久喜図書館の子ども読書推進担当です。

4月24日(土)に、「おおきなおはなし会」を開催しました。

4月23日の「子ども読書の日」を記念して行われる、1年に1度の特別なイベントです。

例年は久喜図書館の140名も入る視聴覚ホールで、午前午後を通してたくさんの方にご参加いただいているのですが・・・

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子ども図書室前の広場で35名の定員を設けての開催となりました。

それでも定員いっぱいのお申し込みを頂き、当日は晴天の中、無事に開催することができました!

今回のおおきなおはなし会は「おはなしのじかん」と「おんがくのじかん」の2部構成。

まずは、ボランティアグループ「トムの会」による、「おはなしのじかん」です。

大型紙芝居から始まり、

大きな絵本や、

手遊びも!

声を出して歌ったりはまだできないけれど、手をたたいたり手遊びの振りを真似したり、一緒に参加しながら楽しんでくれました。

さて、お次は「おんがくのじかん」。音楽デュオ「たまごさんど」の登場です。

オカリナ、ギター、三線、リコーダー、マンドリン...などなど、

ご本人たちが「今日使う楽器がいくつあるか分からない...」と言うくらい、たくさんの楽器が次々に登場します。

プログラムは「勇気100%」や、「さんぽ」「星に願いを」「アンダー・ザ・シー」など、みんなが知っている曲がたくさん。手拍子をしながら楽しそうに聴いてくれました。

「パプリカ」がはじまると、踊りだす子も!

当日は日射しが強く、まぶしい&暑い思いもさせてしまいましたが(ごめんなさい...)

「トムの会」さん、「たまごさんど」さんのおかげで、楽しい時間を過ごしてもらうことができました。

「トムの会」さん、「たまごさんど」さん、そして参加してくださった皆様、ありがとうございました!

2021年5月7日

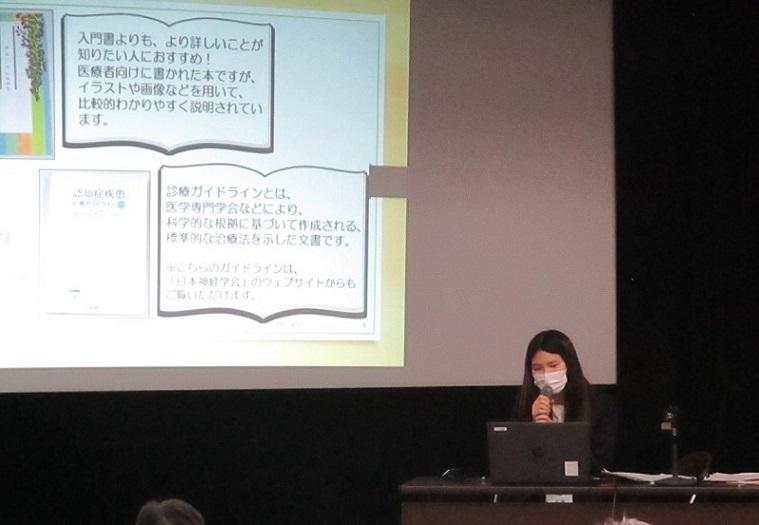

講演会「図書館で認知症予防」を開催しました

去る4月17日(土)、久喜図書館では、健康・医療情報講演会「図書館で認知症予防」を開催しました。

長生きしたい! ただし、できるだけ健康で、寝たきりや認知症にはならずに暮らしたい...

誰もがそう切望しているのではないでしょうか。

また、1年以上にわたるコロナ禍のため、外出や運動、人との触れあいや気晴らしの機会も激減し、何となく元気を失っている方も少なくないかもしれません。

今回の講演会は、まさにそんなみなさんにピッタリな内容でした。

講師は、医療福祉学博士、専門理学療法士、介護支援専門員として長年リハビリテーション医学の現場で活躍されてきた、結城俊也(ゆうき としや) 氏。

現在は「ライブラリハビリネットワーク」を立ち上げ、誰でも身近に利用できる公共図書館を舞台に、多くの人に健康維持や介護予防の大切さを伝えたいと、講座やセミナー講師をされています。

さて、結城先生の講演から、印象に残ったポイントを少しご紹介しますと..

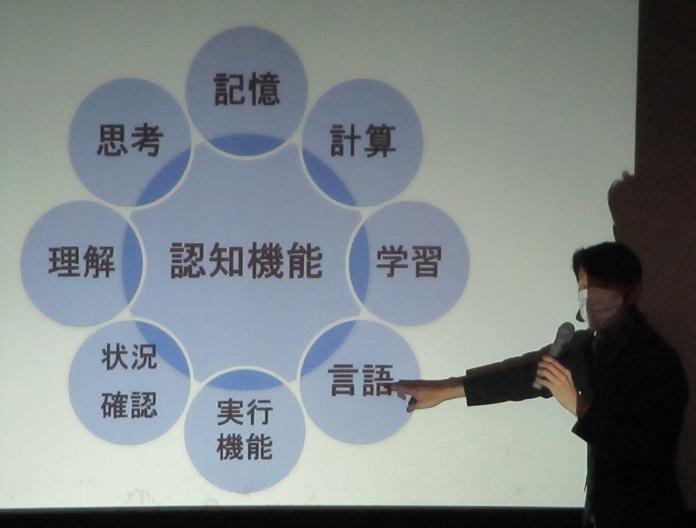

記憶力、計算力、言語能力、状況把握力、理解力 ... 認知症になると、日常生活に欠かせない認知機能に障害が出てきます。

老化とともにそうした機能が衰えるのはやむを得ないことですが、障害が軽いうちに対策をすれば、進行を遅らせることも可能です。

♪ 無料で気軽に利用できる地域の図書館へ通って、認知症予防をしよう ♪

では、図書館に通うとどんな効果があるのでしょうか。

1 有酸素運動で記憶力アップ!

図書館まで歩こう。早足、大きな歩幅で歩くと効果的。

2 筋トレで転倒予防。「うつ」予防

図書館へ行く日はついでに筋トレを。

高齢期のうつが認知症の危険度を高める、筋肉増強が「うつ」の解毒作用につながる、といった研究結果もあります。

3 本は脳トレの「ダンベル」

文章を読んで理解することで、ワーキングメモリが鍛えられる。

普段読まないジャンルに挑戦したり、イメージをふくらませて朗読をすると、さらに脳をフル活用できる。音読は肺炎の原因になる、誤嚥予防にもなります。

図書館ではあらゆる本が無料で読み放題!

4 図書館イベントに参加して、交流しよう

社会的な交流が少ないと認知症リスクが上がる、という研究結果も。人づきあいが苦手でも、大事なのは「聴く力」。

講演会では、脳を刺激する「ステップ運動」実演や、漢字を使った「頭の体操」コーナーもあり、わかりやすいお話とともにあっという間の90分間でした。

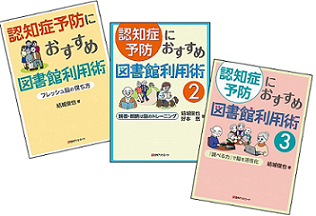

残念ながらご参加いただけなかったみなさま。結城先生のご著書に詳しく解説されています。脳を活性化する児童書リストも。すぐに取り組める認知症予防方法が満載です。

「認知症予防におすすめ図書館利用術 1~3」(結城俊也著 日外アソシエーツ 2017-2019) 県立熊谷図書館所蔵

講演のあとは、「健康・医療情報の調べ方ガイダンス『認知症に関する図書・情報案内』」。

当館司書より、お薦めの認知症関連図書と、県立久喜図書館の健康・医療情報サービスについてご紹介しました。

講演会終了後、多くの方に2階公開図書室の資料展示「認知症に寄り添う」や「健康・医療情報コーナー」に足を運んでいただき、図書について司書に質問する方もいらっしゃいました。

資料展示「認知症に寄り添う」は、2021年5月16日まで 開催しています。

知の宝庫・図書館を活用して、人生を豊かに、健康寿命を延ばす一助としていただければ幸いです。

2021年5月7日

ミニ展示「埼玉の偉人 渋沢栄一を知る」開催中です。

熊谷図書館 地域行政・資料担当です。

NHK大河ドラマ「青天を衝け」がはじまり、埼玉の偉人、渋沢栄一がいま注目を集めています。

渋沢栄一といえば、令和6年から使用される新一万円札の肖像にも採用されることが決まっていますが、彼の業績が非常に多岐に渡っていることをみなさんご存知でしょうか。

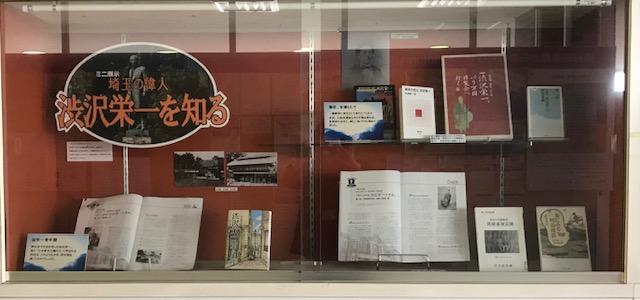

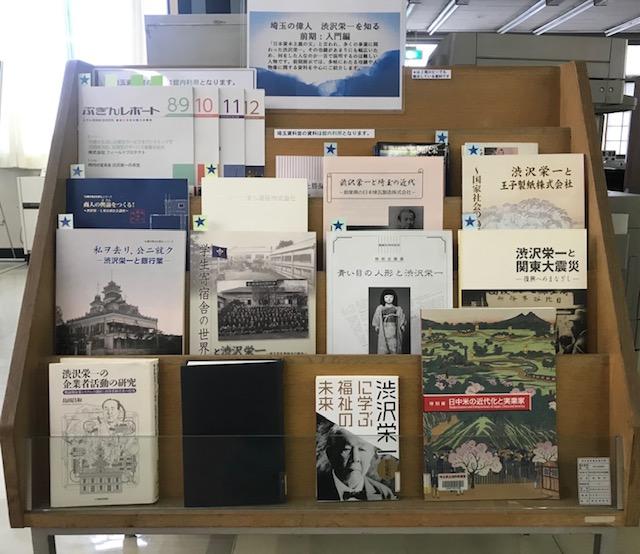

今回のミニ展示「埼玉の偉人 渋沢栄一を知る」はそんな彼の功績を知るのにうってつけの展示となっています。前期「入門編」と後期「社会事業家として」の2部構成ととなっており、4月24日から後期展示がはじまっています。前期では入門編として多岐にわたる功績や人物像について解説した資料を中心にご紹介しました。

▲前期展示2階ロビーの様子

▲前期展示3階埼玉資料室の様子

日米関係が緊張した大正末年から昭和初期にかけて、渋沢が中心となって民間レベルで平和友好関係を築いた日米人形交流が行われました。後期展示では、外交面だけでなく、福祉・医療・教育など渋沢の社会事業家としての姿に注目した資料をご紹介しています。

▲後期展示2階ロビーの様子

▲後期展示3階埼玉資料室の様子

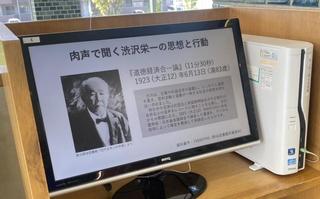

渋沢は、企業の利益追求の基盤に、しっかりと道徳を置き、営利活動と道義が一致する社会の実現を終生追い求めました。「道徳経済合一論」呼ばれる考え方です。

2階ロビーでは、当館所蔵資料『肉声で聞く渋沢栄一の思想と行動』より講演「道徳経済合一論」を再生しています。渋沢栄一83歳当時の肉声をぜひお聞きください。

▲渋沢栄一の肉声を聞くことができます(2階ロビー)

埼玉資料室では、渋沢栄一関連図書コーナーもございますのでこちらも併せてお楽しみください。

ちなみに、「埼玉の偉人 渋沢栄一を知る」という展示は実は2009年にも一度開催しています。

資料展示目録はこちらです。

12年の時を経て、当館の渋沢栄一関連資料も増大しました。新しいお札の顔になると決まった2019年以降出版された図書のうち県立図書館の資料として受け入れたものはどれくらいになるのか調べてみました。結果はこちらから、ご確認ください。

前期・後期の資料展示リストは下記からご確認ください。

みなさまのご来館をお待ちしております。

※埼玉資料室の資料はすべて館内利用(貸出不可)です。館内で複写サービスをご利用いただけます。同一資料が県立久喜図書館または外部書庫にある場合は、取り寄せのうえ貸出ができます。お気軽にカウンターまでお尋ねください。

|

ミニ展示「埼玉の偉人 渋沢栄一を知る」 後期「社会事業家として」 開催期間:令和3年4月24日(土)~5月30日(日) (図書館休館日を除く) |

2021年3月31日

ツイート トップ5をご紹介(2020年度版)