図書館ブログ

2018年9月21日

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン川越2018」に参加しました!

2018年9月11日

資料展「あなたのとなりの宇宙」(久喜図書館)

こんにちは

埼玉県立久喜図書館の新聞・雑誌担当です。

久喜図書館では、9月11日より、

資料展「あなたのとなりの宇宙」を開催します。

毎年9月12日は「宇宙の日」。

国際宇宙年であった1992年に、日本の科学技術庁(現・文部科学省)と宇宙科学研究所(現・宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)が公募により制定しました。日本人宇宙飛行士の毛利衛さんが日本人として初めてスペースシャトルに搭乗したのも9月12日です。

また、「宇宙の日」と10月4日から10月10日までの「世界宇宙週間」の両方を含む1ヶ月間は「『宇宙の日』ふれあい月間」なのだそうです。

2018年は年明けのスーパームーンに始まり、皆既月食にブルームーンと天体イベントが目白押しです。

流星群も年内に数回観測でき、7月末には2003年に次ぐ近さの火星大接近がありました。

さらに、小惑星探査機「はやぶさ2」が、目指す小惑星「Ryugu」(リュウグウ)に到達するなど、宇宙への関心も高まっています!

そこで、資料展では果てしない宇宙のなかでも、今回は特に比較的身近な太陽系宇宙に焦点を合わせた展示を行います。

普段はあまり注目されない書庫の雑誌やクリッピングした新聞記事などを多用し、久喜図書館の収集分野である天文学、宇宙科学、航空宇宙科学、文学(SF)などの関係資料から選りすぐった資料を展示します。また、CD、DVDなど音楽、映像資料も加えたメディアのミックス展示もお楽しみください

皆様のご来館を 宇宙イチ! お待ちしています!

期間 平成30年9月11日(火)~10月14日(日)

※休館日を除く

場所 埼玉県立久喜図書館 2階 公開図書室

2018年9月9日

「がんと活(い)きる」講演会を開催しました!

登壇者みんなで記念撮影

こんにちは。自然科学・技術資料担当です。

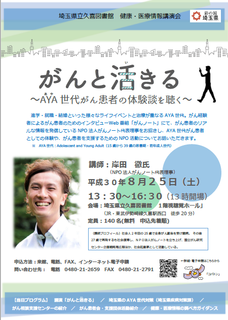

8月25日(土)「がんと活きる ~AYA世代がん患者の体験談を聴く~」講演会を開催しました。当日は残暑厳しい暑さにも関わらず、90名の方にご参加いただき、とても充実した会になりました。

今年の講演のテーマはAYA世代。Adolescent and Young Adult(15歳から39歳の思春期・若年成人世代))

「NPO法人 がんノート」代表理事 岸田徹さんの講演を軸に、盛りだくさんのプログラムで開催しました。

それでは当日の様子を、写真たっぷりでレポートさせていただきます!!

まずは講演会から。

講師にお招きしたのは、ご自身も25歳と27歳でがんを患い、そのご経験から"がん経験者によるがん患者のためのインタビューWeb番組"「がんノート」を立ち上げた岸田徹さんです。ご自身が出演されているがん保険のCMを投影しながらまずは自己紹介。

講師自己紹介場面

コミュニケーションを大切にする岸田さんらしく、講演会も双方向のやりとりができるように、参加者のみなさまにスマホを使っての設定を呼びかけます。

がんに関するクイズへの回答や、病気に関する質問などをリアルタイムに投稿できる、ウェブサイトを使っての参加型の講演は、距離感が近くてとても新鮮!

講演の様子

岸田さんからは、ご自身のがん体験から、今回のテーマであるAYA世代を取り巻く現状まで、明るく楽しく、時に笑いを交えてお話いただきました。

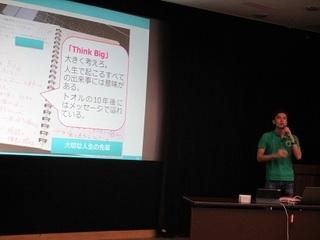

岸田さんが手術で取ったがんの画像、手術直後の写真、前を向いて「活きる」きっかけになったという先輩からのメッセージなども画像を交えてお話くださいました。

岸田さんを変えた言葉

がんになった時にお金がなくて大変だったことや、今後の生活をどうしたらよいか悩んだこと、病気に関すること以外の情報がなくて困ったこと・・・岸田さんにしかお話できないリアルなお話を、本当に沢山聴くことができました。

岸田さんの講演後、休憩をはさみ後半の部がスタートしました。

はじめに、県の疾病対策課 鈴木久美子さんから、埼玉県の小児・AYA世代のがん対策についてお話いただきました。これからはじまる県の取り組み等について、わかりやすくご講義くださいました。

「埼玉県の小児・AYA世代のがん対策」 疾病対策課 鈴木久美子氏

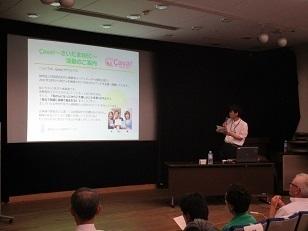

次に、埼玉県立がんセンター 地域連携・相談支援センター 城谷紀子さんから、がん相談支援センターの紹介をしていただきました。

「がん相談支援センターってどんなところ?」 埼玉県立がんセンター 地域連携・相談支援センター 城谷紀子氏

画面に映しだされた支援センター内の様子は、とても明るく温かい雰囲気。城谷さんの事例紹介を盛り込んだ具体的な説明のおかげで、相談支援センターがとても身近に感じられるようになりました。

次は、県内の各がん患者会・支援団体の活動紹介です。

現在1階ロビーで、各団体のパネル展示を行っているのですが、今回こうして直接お話していただけたことで、各会の特徴や想いを、ご参加の皆さまとより共有できたと感じました。

「すみれ会」

「NPO法人みらいねっと」

「あけぼの埼玉」

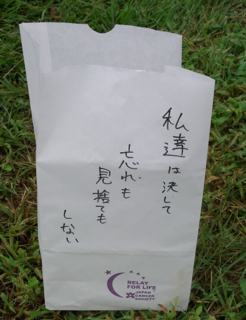

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン川越」

「リレー・フォー・ライフ・ジャパンさいたま」

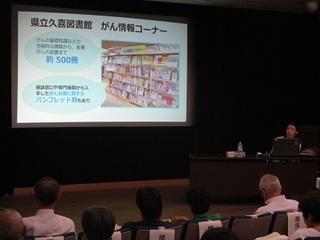

「Cava!」(職員による代読)

最後に、久喜図書館 自然科学・技術資料担当司書から、健康・医療情報調べ方ガイダンス「図書館でがんを調べる」と題して、久喜図書館がん情報コーナーのご紹介や、がん情報を入手するのに役立つ図書やウェブサイトをご案内させていただきました。

健康・医療情報調べ方ガイダンス「図書館でがんを調べる」

長時間のプログラムにも関わらず、みなさま最後まで熱心にご参加いただき、「この日のために一生懸命準備してきてよかった!」と心から思いました。

当日配布した資料リスト「がん、もっと知りたい!」や、調べ方案内「AYA世代のがんを知る」は、健康・医療情報のページからダウンロードも可能です。当日お越しになれなかった方も、ぜひこちらからご活用ください!

当日ご参加くださったみなさま、運営にご協力くださったみなさまに、この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございました!

「がん情報コーナー」の充実ぶりに驚いて、写真をたくさんお撮りになっていた岸田さん。

資料展「がんと活きる」の前で岸田さんと一緒に自然科学・技術資料担当記念撮影

2018年8月22日

「がんと活(い)きる」講演会にかける想い

こんにちは。自然科学・技術資料担当です。

健康・医療情報サービスの担当部署である我々は、この夏に開催するがん関連のイベント準備に熱い毎日を過ごしています。

久喜図書館では毎夏、がん関連講演会と関連資料展、がん患者会パネル展示、図書館でがん相談、という沢山のがん関連イベントを行っています。

今年の講演会のテーマは、「AYA(あや)世代」AYA世代の年齢については、定義によって若干の幅がありますが、がん患者のうちおおむね15~39歳ごろの方が、AYA世代にあたると言われています。この年代は、小児がんと成人がんの中間に位置し、様々なライフイベント(進学、就職、結婚、出産等)がある世代にも関わらず、全体から見れば患者数が少ないこともあり、患者さん自身だけでなく、一般、医療関係者にも十分な情報があるとは言えない現状があります

講演会担当の私たちの部署も、おおむね(!)AYA世代。とても身近な話題です。

今回の講演者は、がん保険のCMでも素敵な笑顔を見せているNPO法人がんノート代表理事の岸田徹さんです。がんノートは、がん経験者によるがん患者のためのインタビューWeb番組で、がん患者のリアルな情報をインターネットを通じて発信しています。

インターネットでの配信なので、入院中の患者さんもベッドの上から見ることができます。

岸田さんは、25歳のときと27歳のときにがんを経験されました。事前に拝見した体験談によると、治療で貯金を使い果たし、1日1食だったときもあるといいます。

今年の講演会の講師に岸田さんのお話をぜひお願いしたいと思ったのは、ウェブサイトで拝見した岸田さんの活動の様子が、本当にイキイキしておられたからです。

講演会を行う際には、タイトルを決めなければならないのですが、岸田さんが来てくださることになった時、すぐにタイトルが頭に浮かびました。「がんと生きる」ではなく「がんと活きる」。

「生きる -人・動物などが命を保つ。生存する。」

「活きる -そのものがもっている本来の機能・能力が発揮される。有効に働く。」

(『大辞林 第三版』三省堂)

講演会担当の私は自問します。私は、自分の人生を、命を、「生きて」いる? それとも「活きて」いる? 「活きています」と胸を張っていえるといいなあ・・・、そんなことを考えながら、岸田さんのお話を伺うことのできる講演会を心待ちに今日も準備にはげみます。

ぜひ皆さんも、25日岸田さんのお話を一緒に聞いてみませんか? ご来場こころよりお待ちしております。

2018年8月17日

障害者サービス用資料の展示・体験会

みなさんこんにちは 障害者サービス担当です。

私たちは活字による読書が困難な方へ、点字・録音資料の貸出や、対面朗読などのサービスを行っています。

「ああ。目の見えない方へのサービスか。」と思った方、✋ちょっと待ってください。目が見えていても、視野が狭い、文字がゆがんで見えてしまうなど、本をそのままでは利用しにくい方もサービス対象です。文字を読むことができなくても、例えばマルチメディアデイジー(耳で音声を聴きながら画像やハイライトされた文字を目で追う)で読書をすることもできることを、多くの人に知っていただきたいと思っています。

そういうわけで機会があると障害者サービス用資料の展示・体験会を行っています。7月27日の埼玉県学校図書館研究大会でも会場前スペースをお借りして、多くの学校図書館関係者へPRをさせていただきました。

展示ではマルチメディアデイジーのほか、こんな資料をご紹介しました。

- リーディングトラッカー(両隣の行を隠したり線を表示したりして、読みたい行に集中できる読書補助具。)

- LLブック(やさしく読める本。写真やアイコン、短い文章で書かれている。)

- ユニバーサル絵本(点字つき絵本。見える人も見えない人も一緒に楽しめる。)

- 布絵本(ひもやファスナー、ボタンなどで絵を動かしたりはずしたりできる。)

どの資料も「知っているけれど見るのは初めて」「こんな便利なものがあるとは知らなかった」「学校でも使えそう」といった反響があり、児童・生徒が「読書」を楽しむのに、少しはお役に立てる情報が伝わったかなと自負しています。

今回ご紹介した資料は、個人で利用するには障害者サービスの登録が必要だったり、学校などの団体への貸出のみだったりするものもあります。ご興味がありましたら、ぜひ図書館までお問合せください。誰もが「読書」を楽しめるよう、図書館もお手伝いをしたいと日々願っています。