図書館ブログ

2013年2月8日

健康医療情報講演会「歯とお口のケアでめざせ健康長寿!」を開催しました。

1月26日(土)久喜図書館では講演会「歯とお口のケアでめざせ健康長寿!」を開催しました。講師を埼玉県歯科医師会地域保健部の三木昭代先生、埼玉県歯科衛生士会の渡辺真木子さん、福田尚子さんにお願いしました。講師のわかりやすく楽しいお話とお口の健康体操の実技指導によって、講演会はなごやかな雰囲気の中で進みました。

あらためて知る歯とお口のパワー!

三木昭代先生は、誤嚥性肺炎で入院した高齢者が、退院後畑仕事ができるまで回復した映像を日本歯科医師会のホームページから紹介しました。入れ歯を治し、食事をきちんと噛んで食べられるようになったことにより驚くほど回復したケースです。

<噛むことは脳の刺激>

お口を動かし噛むことで「顔の筋肉」を整える「脳への刺激」を与える「全身の骨格や筋肉」を鍛えることができる、唾液のはたらき、お口の機能と認知症の関わりなどのお話を伺い、歯とお口のパワーを再認識しました。

詳しくは当日配布の資料「講演会テキスト」(三木昭代先生の許可をいただいて掲載しました。)をご覧ください。

活かそう歯とお口のパワー!

渡辺真木子さん、福田尚子さんには、歯とお口のパワーを十分活かすため、健康体操の実技指導をしていただきました。参加した皆さんは楽しく「舌の運動」や「唾液腺マッサージ」、「パ・タ・カ・ラ」や早口ことばの発音練習などに取り組みました。

![]()

<体の側部の運動>

<唾液腺マッサージ>

「これまで参加した講演会のうち、一番わかりやすいお話でした。」「嚥下のしくみが大変わかりやすくて良かったです。」「歯科医院で働いています。お口の健康体操をどのように患者様に教えたらよいか悩んでいたので、とても参考になりました。」「お口の健康体操楽しかったです。」などの感想が寄せられました。

来年も皆さまに関心の深いテーマで講演会を企画いたしますので、ぜひご参加ください。

また、この講演会にあわせて企画しました資料展示「家族みんなの口腔ケア」を2月24日(日)まで2階公開図書室で開催しています。関連資料を手にとってご覧ください。

<資料展示「家族みんなの口腔ケア>

自然科学・技術資料担当:松村

2013年2月6日

図書館でコンサート ~二胡鑑賞会~

1月20日(日)、熊谷図書館の人気事業「二胡鑑賞会~馬高彦二胡の調べ~」が開催されました!

中国の伝統楽器・二胡(にこ)によるコンサートで、今年で5回目になります。

演奏はプロの二胡奏者・馬高彦(マ・ガオイェン)さんです。

〈期待高まる開演直前 ほぼ満席です〉

二胡は二本の弦を馬の尾でできた弓でこすって音を出す弦楽器です。

胴の部分にはニシキヘビの皮が使われています。

〈二胡 蛇の皮が使われているのがよく分かります〉

華奢な楽器ですが、雄大でもの哀しかったり、軽やかで繊細だったりと、その音色はとても表現力豊か。二胡や中国の伝統曲だけでなく、ポピュラーソングやクラシック音楽にも意外なほどよく合います。

今回は、二胡の名曲「二泉映月」や「アヴェ・マリア」のほか映画「もののけ姫」のテーマ曲やNHK「プロジェクトX」のテーマ曲「地上の星」など、多彩な11曲を演奏していただきました。そして盛大な拍手に応えてのアンコールは「荒城の月」。客席のみなさんはしっとりと聴き入っていました。

さて、図書館では演奏会に合わせて、二胡や当日の演奏曲に関連した図書・CDの展示・貸出も行いました。中国語で書かれた図書を熱心にご覧になる方やCDの入手方法をお尋ねの方がいたりと、こちらもなかなか好評でした。

〈馬さんのCDや二胡関連資料の展示〉

音楽は誰でも気軽に楽しめる芸術です。このコンサートが国際理解のきっかけになれば嬉しく思います。

馬さん並びにご来場の皆さん、ありがとうございました。

2013年2月5日

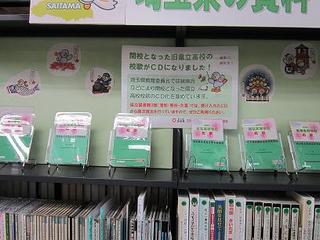

統廃合された県立高校の校歌がCDになっています

「確かに〈こころ〉はだれにも見えない

けれど〈こころづかい〉は見えるのだ」

詩人宮澤章二さんの詩「行為の意味」の一節です。

震災直後に流れたテレビCMで引用されたのをご覧になって心を動かされた方も多いでしょう。

羽生市出身の宮澤さんは、埼玉県内の校歌を多く作詞されています。

例えば、旧県立蓮田高校校歌は、宮澤さんの作詞によるもので、服部公一さんの作曲です。

ほかにも、例えば旧上尾東高校校歌は、谷川俊太郎さん作詞で、林光さん作曲だったりと「ああ、あの人が作っていたのか」という校歌が結構あるものです。

生徒に歌いつがれてきた校歌も、学校が統廃合され歌う生徒がいなくなれば散逸が危ぶまれます。

埼玉県教育委員会は、校歌という貴重な財産を後世に引き継ぐため、CD化を進めています。

県立図書館3館(浦和・熊谷・久喜)では、CDを受入次第順次貸出を行います。

平成25年2月5日末現在の校歌CDのラインナップは以下のとおりです。

・旧県立狭山高校

・旧県立菖蒲高校

・旧県立蓮田高校

・旧県立上尾東高校

・旧県立行田工業高校

・旧県立栗橋高校

・旧県立所沢緑ケ丘高校

・旧県立滑川高校

・旧県立吉見高校

県立図書館のCDは、市町村立図書館で取り寄せることもできます。(くわしくはお近くの市町村立図書館におたずねください。)

ぜひご利用ください!

2013年1月31日

埼玉県地震対策セミナーに出展します!

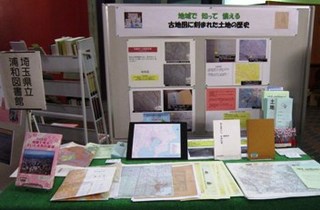

浦和図書館埼玉資料室からお知らせです。

2月14日(木)に開催される「埼玉県地震対策セミナー」に出展します。

昨年に引き続いての参加です。

なぜ、図書館が地震対策セミナーに出展???

災害に備えるうえで役立つ地図や資料を紹介するためです。

浦和図書館には、明治期から現代までの土地の歴史を知ることができる地図、地形がわかる地図などがあります。 東日本大震災後、こうした地図への関心は強く、お問い合わせも多くなっています。 あわせて、過去の震災の記録や防災関係資料などをご紹介する予定です。

会場:埼玉会館大ホール(JR浦和駅西口徒歩6分)。

日時:2月14日(木)13時30分~16時00分(12時30分開場・受付開始)

主催:埼玉県地震対策セミナー実行委員会

(埼玉県、東京ガス(株)埼玉支社、東日本電信電話(株)埼玉支店、(株)NTTドコモ埼玉支店、(社)埼玉県消防設備協会、埼玉県高圧ガス団体連合会、(公社)埼玉県危険物安全協会連合会)

詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/h24seminar.html

当日は、地震に関する講演が2本あり、ロビーでは、防災関連グッズの展示、地震に関する資料の展示、説明、木造住宅の無料簡易耐震診断などが行われます。

住む土地の過去を知ることは未来への備えにつながります ぜひ、お立ち寄りください。

昨年度の地震対策セミナーの様子↓

2013年1月23日

健康医療情報講演会「歯とお口のケアでめざせ健康長寿!」を開催します

久喜図書館では、下記のように健康医療情報講演会 「歯とお口のケアでめざせ健康長寿!」を開催します。

記

日時 1月26日(土)午後2時~4時(受付1時30分~)

講師 三木 昭代氏(歯科医師 埼玉県歯科医師会地域保健部副部長)

定員 140名(当日先着順)

会場 久喜図書館1階視聴覚ホール

参加費 無料

埼玉県のマスコット「コバトン」

医学の進歩により「お口の健康」と心の健康、全身の健康のつながりが明らかになっています。生活習慣病や認知症を予防し、若々しく健康に過ごすために、歯とお口の健康が大事な役割を果たします。そんなパワフルなお口の機能とケアについて、専門の歯医者さんにお話を伺います。また歯科衛生士さんによる実技指導「お口のケアと健康体操」も実践して、おいしく食べ、楽しく会話し、いつまでもイキイキとすてきな毎日を過ごしましょう。ぜひ、ご参加ください。

*詳しくは県立図書館ホームページでご確認ください。

また、この講演会にあわせ、2階公開図書室で資料展示「家族みんなの口腔ケア」も開催します。歯とお口のケアに関する県立図書館所蔵の図書や雑誌、お子さんと一緒に楽しめる絵本も展示しています。是非、資料を手にとってご覧ください。

久喜図書館

自然科学・技術資料担当:松村