イベント

2015年5月8日

子ども読書の日記念「春のスペシャルおはなし会」を開催しました!

2015年3月20日

発達が気になる子のサポート入門 ~健康・医療情報講座を開催しました その2~

発達が気になる子のサポート入門 ~健康・医療情報講座を開催しました その1~

久喜図書館では今回の講座に合わせて多彩な情報提供を行いたいと思い、4つの展示を開催しました(展示は既に終了しています)

講座の後半では、この展示や「発達障害」に関連する資料の紹介、また親(当事者)の会の活動紹介など、図書館ならではのプラスアルファの情報をご案内しました。

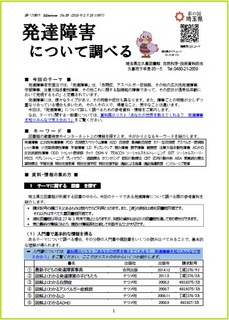

1 資料展示と情報の調べ方案内

おすすめ本の紹介や、発達障害関連16団体のパネル展示についてお話しました。

展示の様子と「資料リスト」(PDF)は下記のページをご覧ください。

資料展示&パネル展示 あなたの世界を教えてくれる? 発達障害を知りみんなで支え合おう

「資料展 知って見守る 特別なかがやきをもったこどもたち(1階子ども図書室)」

さらに詳しく調べたい方は、こちらをご参考に。

図書、新聞・雑誌記事、教育、就労、専門医など関連機関や団体など、発達障害に関する情報の調べ方をまとめてご紹介しています

2 「マルチメディアデイジー」の紹介

当日は館内で、「マルチメディアデイジーなどの障害者用資料展示と体験会」を開催しましたが、講座では実物映像と音声をスクリーンに映しながらご紹介しました。

文字を読むことが困難な方に活用していただける「マルチメディアデイジー」の解説は、以下のブログ記事をどうぞ。

「知っていますか?デイジー(DAISY)~マルチメディアデイジーなどの障害者用資料展示と体験会」を開催!

3 埼玉県内親の会の活動について

さらに、今回、館内のパネル展示にご参加いただいた団体の中から、埼玉県内の「親(当事者)の会」3団体の役員の方に、会の活動についてお話いただきました。

・フレンズ

埼玉県内「親の会」5団体のパネル展示の様子

ひとりで悩みがちな保護者の方々。さぞかしストレスもたまることでしょう。

そんな同じ立場のみなさんが集うことで、不安を解消したり解決のヒントを見つけられる...

親の会の役員の方々の暖かいお言葉や、研修会や啓発イベントなど興味深い活動の紹介を、会場のみなさんは熱心にメモを取りながら聴いていました。

「"図書館"がこのような取組みを行なっていることが新たな発見でした」

「発達障害について多くの人に知ってほしいので、今度は地元の図書館にもはたらきかけてみます」

今回、たくさんの方から、そんなお声を頂戴しました。

あなたの悩みや困りごとは何ですか?もしかしたら、一冊の本や、専門職や同じ立場の人たちに相談することや、行政の支援制度が、悩みを解決に導いてくれるかもしれません。

図書館では、「発達障害」に限らず、社会的な関心の高いテーマについて、悩み事解決のヒントとなるような、様々な情報を提供したいと思っています。

また、みんなで助け合える地域のつながりづくりのためにお役に立てればと願っています。

久喜図書館は、耐震改修工事のため、平成27年3月16日(月)から5月15日(金)まで休館します。

2015年3月20日

発達が気になる子のサポート入門 ~健康・医療情報講座を開催しました その1~

3月7日(土)、久喜図書館では、講座「発達が気になる子のサポート入門」を開催しました。

講師は特別支援教育のスペシャリストである阿部利彦先生。

児童・生徒、保護者や先生方の相談に20年間あたられ、星槎大学にお勤めの現在も週2-3回は学校を巡回されている現場のエキスパートです。先日、Eテレ「エデュカチオ」にも出演されました。

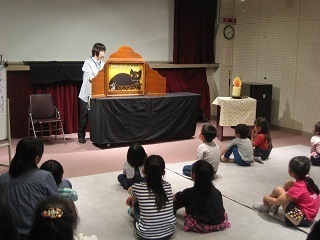

阿部先生のユーモアあふれる講演

(超満員の会場)

発達障害は、生まれつき脳の発達が通常と違っているために、日常生活や学習の面で苦手な部分があったり生きにくさを感じることがある障害です。

小・中学生の6.5%が該当するという調査結果もあります(2012年文部科学省調査)。

阿部先生の講演はまず、発達障害の3類型 LD(学習障害)、ADHD(注意・欠陥多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)の基本的な知識から始まりました。

類型を学ぶといっても、決して子どもを診断したり、型にはめるためではありません。

一人一人の子どもを理解するための突破口として、基本知識が必要ということです。

それぞれのタイプの特徴と、周囲からどんなふうに誤解されやすいか、そして支援のポイントを学びました。

たとえば、聞く、話す、読む、書く などが生まれつき困難な LD(学習障害)のある子は、「怠けている」「要領が悪い」「意欲がない」と思われやすい。

本人は努力してるのに!

でも、見方を変えれば、LDのある子とは、「苦手なこと」に日々チャレンジしている子。

毎日学校へ行くために、"気合"と多大な"エネルギー"が必要なんです!

そんなLDの子を支援するポイントは「学ぶ楽しさ」を伝えること。

勉強することで新しい自分に変われる!世界が広がります。

その子にあった教え方を工夫して、モチベーションを引き出すことが大切です。

学習障害の支援の事例として、あのハリウッドの大スター トム・クルーズ さんを紹介。

クルーズさん、実は、子どもの頃 文字を読むのが非常に苦手で、ADHD(多動)気味だったとカミングアウトされています。学校では常に不安やストレスを感じ、周囲からいじめられていました。

しかし、読みが苦手でも見たり聞いたりした情報はすぐ頭に入るので、今でも脚本は音声で覚えているそうです。まさに「強み」を生かして、才能を開花させているのですね。

講演の中盤では、発達障害の子どもたちの気持ちを擬似体験する「チャレンジコーナー」。

こんな漢字も覚えられないの!?なぜすぐわからないの!ほらほら、頑張って!

頑張っているのに周囲の子と同じ結果を出せず、日々責められ続ける子どもたちの不安や焦りをちょっぴり味わいました。

そしてお話の後半は、「子どもの見方を変えて、味方になろう」

いいところ探しの方法、効果的なほめ方、叱り方、声のかけ方など、たくさんの事例をまじえながら具体的なアドバイスをいただきました。

参加者のご感想より

「あっという間に時間が過ぎてしまって、最後まで楽しく興味深く聞くことが出来ました」

「発達障害の子どもたちを理解していく為の具体的な事例を分かりやすく、ユーモアたっぷりに教えて頂けて、前向きになれるお話でした」

「障害があってもなくても、すべての人に役立つ内容です」

たしかに、

「苦手なことを克服する前に、まずいいところを伸ばそう」

「ポジティブな未来をイメージしてモチベーションを上げよう」

「叱るとほめるはワンセット」

...など、発達の気になる子のサポート方法は、家庭や職場での日常的なコミュニケーションにもそのまま役立ちそうです。

今回、発達障害について学んでみて、視野が広がるのを感じました。発達障害への理解が進めば、みんなが互いに相手の世界を尊重し助け合える、居心地のよい場所が増えていくのではないでしょうか。

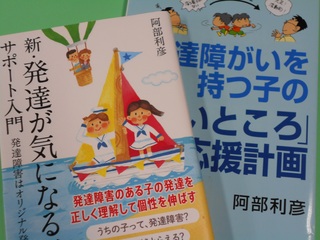

残念ながら講座にご参加いただけなかった方には、阿部利彦先生の著書「新・発達が気になる子のサポート入門」(学研教育出版 2014年3月発行)をおすすめします。

今回資料展示や「調べ方案内」作成を担当した司書Sは、

「心の扉を開く本!はじめに読む1冊としておすすめします!」

かつては中学校のコワーイ生徒指導の先生だったという館長Wは、

「あの頃この本に出会いたかった!もっと違う対応ができただろうに...」

と、揃って大絶賛しております。

後半はお役立ち情報のご紹介

さて、講座の後半は、図書館司書と発達障害の親の会の皆さまから、講座に関連する情報を提供させていただきました。

が、長くなりますので続きは「その2」で。

2015年3月10日

「知っていますか?デイジー(DAISY)~マルチメディアデイジーなどの障害者用資料展示と体験会」を開催!

3月7日(土)に健康・医療情報講座「発達が気になる子のサポート入門」の開催にあわせて、同日に「知っていますか?デイジー(DAISY) ~マルチメディアデイジーなどの障害者用資料展示と体験会」を久喜図書館2階研修室にて行いました。

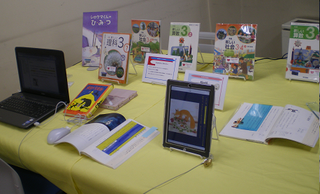

「資料展示と体験会」の会場の様子

マルチメディアデイジーとは、視覚に障害のある方はもちろん、加齢などにより文字が見えにくい方、 発達障害のある方など活字による読書が困難な方に対し、文字や音声、画像を同時に再生できるデジタル録音図書のことです。

また、文字の大きさ・色・行間などを変更することができるので、高齢者や弱視の方も読書を楽しむことができます。

体験会でなかでも、人気があったのは、マルチメディアデイジーの再生体験コーナ―でした。

マルチメディアデイジーコーナーの写真

マルチメディアデイジーの再生体験コーナ―では、パソコンやタブレット端末(iPad)を使って画面で見ながらマルチメディアデイジーの本や教科書を音声とともに読むことができます。

マルチメディアデイジー教科書を実際に体験された方からは、

マルチメディアデイジー教科書は、どうしたら利用できるのか。

小学生の教科書だけでなく、中学生の教科書も利用できるのか。

文字にはルビがついているのか。

算数の教科書にでてくる図の説明は、どのように説明しているのか。

等のご質問をいただきました。

特に学校の教員の方からのご質問が多く、先生方が児童・生徒一人一人にあわせて、授業のテキスト作りをされている様子が伝わってきました。

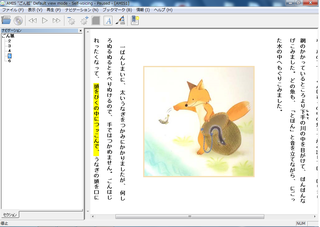

マルチメディアデイジー版教科書「ごんぎつね」をAMIS(アミ)で再生している画面(音声で読み上げている部分が一目でわかるように読み上げている文字に色をつけて該当箇所を表示します。)

マルチメディアデイジー教科書は、通常の教科書では読むことが困難な児童・生徒が、利用できます。申請は、保護者、担任、通級指導担当、校長、教育委員会、支援者、本人で行います。

マルチメディアデイジー教科書についての詳細は、日本障害者リハビリテーション協会の「マルチメディアデイジー教科書」の下記のサイトをご覧ください。

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/

マルチメディアデイジーは、文字の大きさや画像の色を変化したり、音声のスピードを変化することで、 一人一人にあわせた読書ができます。マルチメディアデイジーで本の楽しさが多くの方々に 伝わることを願っています。

こちらは当館が所蔵しているマルチメディアデイジーのリストです。活字による読書の困難な方にご利用いただけます。

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/shogai/multimedialist.pdf

ご来場された皆様、ありがとうございました。

2015年2月11日

二胡鑑賞会を開催しました

1月18日(日)に、県立熊谷図書館で「二胡鑑賞会~馬高彦二胡の調べVII 中国の昔話とともに~」を開催しました。

(文責 T)