イベント

2014年5月2日

子ども読書の日記念『おおきなおはなし会』を開催しました!

2014年4月3日

講座「卵子老化を越えて」(講師:河合蘭さん)を開催しました

「妊活」という言葉、ご存知ですか?

妊娠活動、略して「妊活(にんかつ)」。

社会で活躍する女性が増え、晩婚化も進む昨今、出産年齢はどんどん上がっています。

いつか生みたい...と思いながら、気づけば「高齢出産」と言われるようになる35歳が過ぎていた、「卵子老化」という言葉にショックを受けた、「不妊治療」を続けているが結果が出ない...そんな方も少なくないことでしょう。

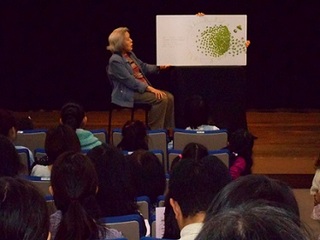

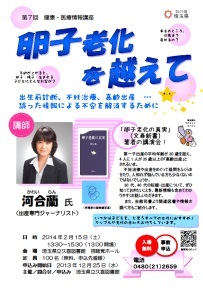

久喜図書館では、高齢出産や不妊治療、出生前診断などについて、正確な情報や最新知識をお届けしたいと考え、去る3月8日に健康・医療情報講座「卵子老化を越えて」を開催しました。

講師にお招きしたのは「卵子老化の真実」(文春新書 2013.4刊)著者で、日本で唯一の出産専門ジャーナリストの河合蘭さん。

衝撃的な題名に、「真実」を知るのはちょっと恐いと本を手に取るのを躊躇した方もいらっしゃるかもしれません。

河合さんは「真実を知っても大丈夫、恐くないよ」とのエールをこめて、「卵子老化を越えて」という講演会タイトルを選ばれました。

100分間の講演は、徹底取材から生まれた河合さんのあふれる知識と、悩める方々を救いたいという情熱に満ち、ほかでは聴けない貴重な情報もありました。

以下に内容の一端をご紹介します。

▸「卵子の老化」とは?「精子の老化」とは?

・卵子の数は胎児期をピークとして減り続けていき、質も変化する。加齢とともに不妊、流産、染色体異常などの発生が増えるのは事実。

・身体的な出産適齢期は20代だが、妊娠しにくくなるグレーゾーンの時期も、知識を持って残っている力を有効に使えば妊娠、安産も十分可能。

・精子は毎日生まれるが、熱やストレスに弱くやはり老化するため、男性にも適齢期がある。

▸ 晩産化はデメリットだけではない

・子だくさんの大正期は40代まで出産し続ける女性は珍しくなく、50歳前後の出産も今より遥かに多かった。

・1970年代の高度経済成長期に20代に出産が集中する社会が初めて出現。母親の多くが同年代の専業主婦という均一化された社会は、価値の一元化、お受験など競争社会を生む。幅広い年代が出産する社会は多様性の認められる健全な社会といえる。

・30~40代の母親から生まれた子どもは、健康や安全、発達面で良好な傾向があるという調査結果もあり、高齢出産はリスクだけでなくメリットもある。

▸ 不妊治療についての具体的なアドバイス

・米国生殖医学会は、タバコ、肥満、やせすぎ、性感染症も加齢に並んで妊娠力を低下させる大きな要因だと注意を呼びかけている。

・「タイミング法」を続けるだけで自然妊娠に至る確率は大幅に上がる。

・その先は、不妊検査、人工授精、体外受精などの不妊治療があるが、それぞれの特色を正しく知った上で自分で判断したい。

・医療機関は「産婦人科」ならどこでもよいわけではなく、「不妊治療」を専門としている医師にかかることが必須。不妊治療は歴史が浅く、質は必ずしも保証されていないので、自分に必要な医療を受けられる納得のいく医療機関を探すことが大切。

「卵子の老化は身体からのメッセージ」「精子も卵子も、共に限られた時間を生きている。男女が共感し合い、寄り添って未来を想う心から結婚も妊娠も始まる」...からだの声に耳を傾け、知識を得て、残された時間をどう過ごすか自分で判断しましょう、とのメッセージが心に残りました。

講座の第2部は、図書館司書による 情報の調べ方案内『不妊治療の調べ方』

▸ 不妊治療に関する図書や新聞・雑誌記事の探し方

▸ 医療機関や相談窓口を探せるサイト

▸ 自治体の助成金制度

▸ サポート団体やイベント

などなど、図書館ならではのお役立ち情報をご紹介しました。内容は下記ページでもご覧いただけます。

講座にはのべ150名もの方がお申し込みいただき、大雪により一度延期したにもかかわらず、当日も100名を超える方がお越しになりました。カップルや男性も少なくなかったことが印象的でした。

同時開催した資料展示「妊活~晩産化時代に子どもを産む」も、好評をいただきました。

参加者のご感想より

・今回のテーマは、普段医者にも直接聞きにくいものもあるので、河合先生のお話は、非常に的確で理解しやすかったです。不妊治療などは、特にあまり相談しにくいものですので、一人で悩みやすいと思います。その上で河合先生の今日の講演会は、とても心強く思われた方もいらっしゃると思います。

・とてもわかりやすく心に響くお話が多く参考になりました。本も読ませていただいたのですが「乗りこえて」というお気持ちが感じられてはげまされました。情報の調べ方は知らなかったコトだらけで勉強になりました。

・中味の濃い充実した講演でした。事実を決して悲観的にではなく、伝えていただいた。素晴らしい熱心な司書の方の活動を感じた(資料の集め方等)。活用したいと思います。

講座と資料展示の模様は、3月13日夜のテレビ埼玉「ニュース930」でも「特集」として放映され、まさに「旬」なテーマであったようです。

そこで、久喜図書館では「健康・医療情報コーナー」内に、関連図書やパンフレットを集めた 妊活情報コーナー を新たにオープン!

先進国共通の課題である少子化が進むいま、渦中にある女性だけでなく、ひとりでも多くの方により正確で多様な情報・知識を知っていただき、人生を前向きに生きるヒントとしていただければと願っています。

みなさまのご利用をお待ちしています。

2014年1月28日

二胡鑑賞会が開催されました

1月12日(日)に熊谷図書館で「二胡鑑賞会 ~馬高彦二胡の調べVI~」が開催されました。

〈二胡奏者 馬高彦さん〉

〈開演直前の会場〉

演奏とお話は今年も馬・高彦(マ・ガオイェン)さん。プロの生演奏を無料で鑑賞できることから毎年評判のこの事業、今年は募集開始3日で満席となるほどの大人気でした。

二胡(にこ)は中国の伝統楽器ですが、表現力がたいへん豊かで、様々な分野の音楽にも意外なほどよく合います。今回の演奏曲の一部をご紹介しますと...... ・「春よ、来い」(松任谷由実 NHK朝の連続ドラマの主題歌でした) ・「蘇州夜曲」(服部良一 多くの歌手によってカバーされている往年のヒット曲) ・「空山鳥語」(劉天華 二胡の名曲) ・「アンダルーサ」(グラナドス スペイン舞曲集より)

そしてアンコールは会場のお客様からのリクエストにより、皆さんご存じの「荒城の月」。哀愁漂う二胡の音色に会場全体が包まれているようでした。

この演奏会が海外の国々や文化への興味を抱くきっかけとなってもらえれば嬉しく思います。 お忙しい中すばらしい演奏をしてくださった馬高彦さん、そしてお集まりいただいたたくさんの皆様、どうもありがとうございました。

2013年11月28日

文化講座「自転車で心も体もリフレッシュ!」

こんにちは!久喜図書館の芸術・文学資料担当です

木の葉が色づき、空気の爽やかなこの季節、サイクリングはいかがでしょう

久喜図書館では毎年文化講座を開催していますが、今年は11月16日(土)に、埼玉県サイクリング協会の渡邊廣次氏を講師にお招きして、自転車の魅力についてお話をうかがいました

自転車の楽しみ方にはいろいろありますが、先生のお勧めは「ポタリング」つまり、「自転車散歩」から始めること。もう少し足を延ばして「ツーリング(自転車旅行)」なら本格的に楽しめます

自転車にもいろいろ種類があります。ステージに実物の自転車2台を並べて、「こちらがシティサイクル。こちらがランドナー。」。目的に合わせて安全に乗りたいですね。

安全に乗るためには、「調整」が必要です。自転車を体格に合わせる「3点調整」。実物を使っての説明はとてもよくわかりました 「子供にもヘルメットを忘れないでくださいね。」

自転車に乗ることは、「有酸素運動」でカロリー消費が大きい、気分転換やダイエットの効果がある、血液循環・心肺機能の向上で生活習慣病の予防も期待できる、ウォーキングやスイミングにもひけをとらないとのお話に、最近使っていない自転車に乗ってみようかなという気持ちになりました

講演では自転車の歴史や交通環境までお話ししていただきましたが、先生が一番強調したのは「安全」でした。 「埼玉県は、自転車保有率日本一ですが、自転車事故でも1位2位を争っています。ぜひ保険に入ってください。」

自転車を楽しむためのマナー、技術、知識など盛りだくさんの興味深いお話に参加された皆さんからは「わかりやすくてよかった。」「テーマが新鮮で役に立つ内容だった。」「自転車の文化の話を初めて知った。」などのご意見が寄せられました

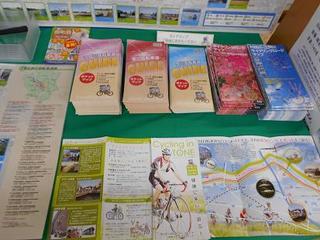

この講演会にあわせて資料展示「今から始めよう!自転車のススメ」を開催しています 自転車・サイクリングについての図書125冊の展示のほか、「埼玉サイクリングフェスティバル2013」の写真や自転車道別のサイクリングロードマップの紹介もしています。

連日多くの方に見ていただき好評のため、開催期間を12月8日(日)まで2週間延長いたしました

まだご覧になっていない方は、ぜひご覧ください。詳しくはこちら。

2013年11月8日

「世界の子どもの本展 ―IBBYがすすめる世界の児童書208冊」を開催します!

埼玉県立久喜図書館では、11月7日(木)から11月14日(木)まで

「世界の子どもの本展 ―IBBYがすすめる世界の児童書208冊」 を開催しています

この展示では、2012年国際アンデルセン賞受賞者の作品に、IBBY(国際児童図書評議会)のオナーリスト(優良作品)、その日本語訳の本、あわせて 208冊 の児童書を直接手にとって見ることができます。

国際アンデルセン賞は、2年に一度、こどもの本の世界に顕著な貢献をした作家と画家に贈られ、その選考水準の高さから「小さなノーベル賞」とも呼ばれています。

IBBYオナーリストは各国支部が世界に広く紹介したい優良作品をリストにしたものです。

《 詳 細 》

『世界の子どもの本展 ―IBBYがすすめる世界の児童書208冊』

期 間 : 2013年11月7日(木)~11月14日(木) 9:00~17:00

※11日(月)は休館です

場 所 : 埼玉県立久喜図書館 2階 研修室

普段はなかなか見られない、いろいろな国の、様々な言語の児童書を手にとって見られるチャンス

本をとおして、その国の文化や、絵本のすばらしさを感じることができます。

この機会に是非、足を運んでみてください

展示会場の様子を少しだけご紹介。

この展示にあわせて、子ども室でも、IBBYオナーリストの日本語訳の本や、歴代の国際アンデルセン賞受賞者の作品を展示・貸出します。

あわせてお楽しみください。

そして、さらに!!

関連イベント『落語で聞くアンデルセン―世界の昔話とともに』も開催

なんと、図書館のおはなし会と 落語家の桂 扇生(かつら せんしょう)師匠 の落語のコラボレーションが実現します

おはなしボランティアグループ「トムの会」さんが、世界の昔話を、桂 扇生師匠がアンデルセンを落語で披露してくださいます。

桂 扇生師匠は、今年で芸歴40年。

アンデルセン生誕百年記念事業をきっかけに、いくつもの童話を落語にアレンジしています。

絵本や紙芝居を使わない、語りだけのおはなし会。

いったいどんなおはなしが聞けるのか、私たちも楽しみです

子どもから大人まで楽しめるイベントとなっておりますので、ふるってご参加ください。

講演会『落語で聞くアンデルセン―世界の昔話とともに』

出 演 : 落語家 桂 扇生さん (公式Webサイトはこちら)

おはなしボランティア「トムの会」

日 時 : 2013年11月9日(土) 14:00~16:00 (開場は13:30)

1部 14:00~14:30 おはなしボランティア「トムの会」

「うさぎのいえ」「アナンシと五」「七わのからす」

2部 14:40~16:00 桂 扇生さん

アンデルセン童話落語「週の日」、古典落語「抜け雀」

会 場 : 埼玉県立久喜図書館 1階 視聴覚ホール (定員 140名)

対 象 : 小学生以上 それ以下の方は保護者同伴 ※申込み不要

資料展、関連イベントの詳細は、埼玉県立図書館のWebサイト(こちら)からもご確認できます。