資料紹介

2024年8月2日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

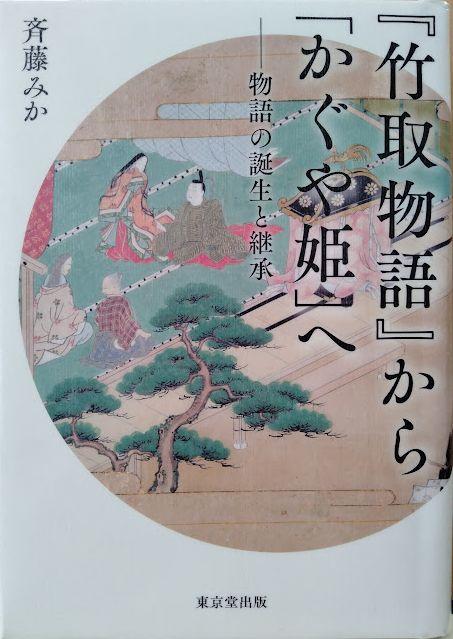

『『竹取物語』から「かぐや姫」へ:物語の誕生と継承』

(斉藤みか著 東京堂出版 2020)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:913.31/サイ122>

日本最古の物語とされる『竹取物語』。中学校の国語の教科書に採録されていることから、その冒頭部分を知っている人は多いだろう。本書は、現代人に取っても身近な古典文学作品の一つである『竹取物語』が人々にどのように受け継がれ受容されてきたのか、様々な観点から考えていく。絵巻や漫画、映画等々、『竹取物語』は今もなお進化を続けている。日本最古だが最新の物語である『竹取物語』の魅力が詰まった一冊!

(紹介者:S.O)

■No.2■

『おわらない音楽 私の履歴書』

(小澤征爾著 日本経済新聞出版社 2014)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:762.1/オワ>

文章に滲む人柄にさえ素朴さと愛嬌を感じた。機会があれば躊躇わず飛び込む。人を頼るのが上手で、謙虚で、感謝を忘れない。なるほどこれが成功の秘訣か、と思ったが、著者は成功するためにそうしていたわけではない。ただ大好きな音楽をずっと続けたいという一心である。その飾らなさもまた小澤征爾という人間の魅力だった。

本書は指揮者・小澤征爾の自伝である。冒頭で「指揮者という商売は、自分一人ではどんな音だって出せない。(略)宿命的に人の力がいるのだ」とあるとおり、本書には家族をはじめとして多くの人物が登場する。

好きなことをまっすぐ追い求める姿は何歳になっても美しい。最後まで音楽への探求心に溢れた本書は、挑戦しようとする読者の背中を優しく支える一冊になることと思う。

(紹介者:R.M)

■No.3■

『和菓子おもしろ百珍』

(中山圭子著 淡交社 2001)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:588.36/ワカ>

季節感や花鳥風月のさまざまなモチーフが表現される和菓子。目で楽しみ、舌で味わい、お茶と一緒に味わう。心和むひとときをもつことができる。

本書では今でも多くの人々から愛され、親しまれている菓子だけではなく、消滅したものも紹介されている。消滅した和菓子には、名称を知らないものが多い。しかし、和菓子に込められた人々の気持ちや、和菓子への慈しみが伝わる作者の文章に導かれながら、和菓子=低カロリーのイメージを覆す「腹太餅」や、スキャンダルを元にした「和国餅」など、当時の人々のユーモアにくすっとさせられたり、商魂の逞しさに驚かされるお菓子にも出会うことができる。

材料も多岐にわたることから、現代に復活するものもあるのでないか。甘いものが好きな私は、密かに期待している。

(紹介者:A.M)

それでは、次回もお楽しみに。

2024年7月3日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

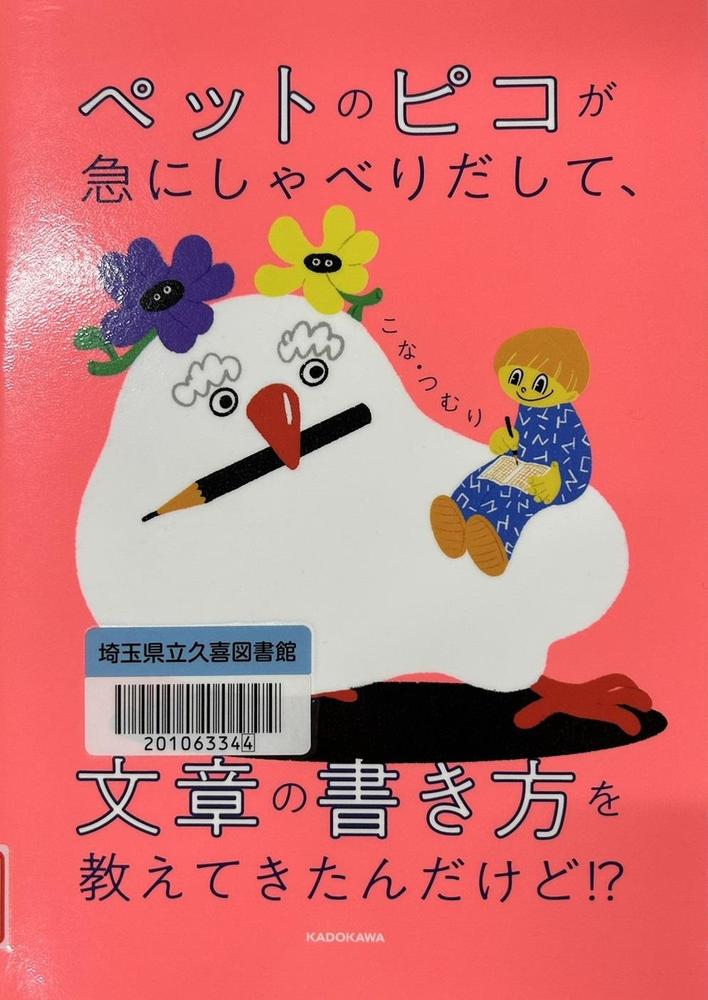

『ペットのピコが急にしゃべりだして、文章の書き方を教えてきたんだけど!?』

(こな・つむり著 KADOKAWA 2024)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:816/ヘツ>

子どもの頃、読書感想文が苦手で、好きな本でも「思い」を言葉にできなかった。そんな人は多いかもしれない。本書は小学5年生のふみがペットの文鳥ピコに教わりながら読書感想文を書いていく筋立てで、文章の書き方が学べるノウハウ本だ。目を引く装丁とインパクト大のタイトルで手にとりたい気にさせる。著者は、書店員として装飾などを手掛け、現在は読書感想文の講座を行うなどフリーのPOP職人だ。「読書感想文は本選びが5割」と著者はいう。好きなジャンルの本を選び、心が動いたところに付箋を貼りながら読む。自分にインタビューして、頭の中の感想を正確に言語化する。まず下書き、原稿用紙のルールは守る、最後の見直しは忘れずなど、ポイントを押さえつつ文章力アップのヒントがつまっている。自分の気持ちを整理して言葉にすることは、大人になっても必要不可欠なことだ。子どもだけでなく文章を書くことに苦手意識のある大人に読んでもらいたい。

(紹介者:神原陽子)

■No.2■

『「演出家の仕事』

(栗山民也著 岩波書店 2007)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:771.6/エン>

舞台という空間で繰り広げられる物語は、小説やテレビドラマと異なる独特の世界観を感じる。その場で演じるが故の空気を伝う振動や、出演者が全身を使って表現する役柄の雰囲気を受け取っているからだろう。

本書は演劇を形作る演出家に焦点を当て、制作に関わるすべての人々が一体となって物語の世界を作り上げるまでの、隠された現実が描かれている。著者は、演出家に必要となるものは「見ることと聞くこと」だと語っている。一見普通のことであるが、何かを表現するという行為に対してここまで的確な助言はないと感じられるため、ぜひ手に取ってその真意を確かめてほしい。舞台に親しみのない人にこそ薦めたい一冊。

(紹介者:C.K)

■No.3■

『探偵小説の社会学』

(内田隆三著 角川書店 2001)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:901.3/ウチ019>

シャーロック・ホームズ、エルキュール・ポアロ、明智小五郎、これらの名前を一度は聞いたことはないだろうか?そう、小説に登場する探偵である。

およそ探偵が事件を推理し、解決するというストーリーは、推理もののひとつとしてよくあるが、探偵が活躍する小説はいつから登場したのか。各時代で転換点となった作品を例に、社会情勢を交えつつ「探偵小説」の成立に必要な要素や、構造面などから解き明かしていく構成は、さながら探偵のようで面白い。筆者曰く、探偵小説の登場は、近代社会の成立と深くかかわっており、「探偵とは近代性を生きる人間の不安に通底する現象」だという。また探偵行為自体は、他人の秘密を嗅ぎ回る卑劣な行為とも捉えることができる。しかし行為の行き先が犯罪(=悪)の暴露となる時、正義と悪の対立構造が生まれ、読み手の認識は一変するらしい。

我々は探偵小説の何に惹かれて没頭するのか、筆者と一緒に解決してはいかがだろうか。

(紹介者:A.S)

それでは、次回もお楽しみに。

2024年5月24日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『モビリティと人の未来 ―自動運転は人を幸せにするか―』

(「モビリティと人の未来」編集部編 須田英太郎ほか著 平凡社 2019)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:537.8/モヒ>

本書では自動運転に関する技術的、社会的な課題が18名の専門家により多角的に論じられている。私はこれまで車で約40万キロ、地球10周分の距離を運転して来たが、自動運転が人間社会にもたらす影響は想像以上に大きいと感じた。

安全確保をはじめ乗り越えるべきハードルは高いが、期待される効果として1交通事故の減少2医療・介護・農業・物流・公共交通の労働力不足解消3高齢者、障がい者、子供、外国人観光客、飲酒者の移動手段4災害時の効率的避難5人口減少社会の活性化と多岐に渡る。一方、懸念材料としては1個人情報の漏洩やシステムの乗っ取り2所得・貧富よるサービス享受の格差などが挙げられている。

産経新聞は令和6年4月22日付一面トップで「物流道路、首相きょう指示」と自動運転について大きく報じている。車を運転しない人も一読される事をおすすめしたい。

(紹介者:H.T.)

■No.2■

『「弔辞」集成 -鎮魂の賦-』

(司馬遼太郎ほか著 青銅社 1986)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:910.26/チ>

昔から卒業式などの別れの場で泣いたことがなく、しばらく経ってから、5月くらいに淋しくなってくるのが私だ。当たり前に会えていた時が過ぎ去ってしまったのをようやく実感するのだろう。弔辞とは、もう会えない相手に向けた最後の別れの手紙のようなものだ。

この本では、いわゆる文豪と呼ばれる人たちが実際に葬儀で読んだ弔辞や、雑誌に掲載された相手を偲んだ寄稿文がまとめられている。没年順に沿って編まれているため、かつて弔辞を述べた人が今度はおくられる立場になっていることもあり、味わい深い。友人、師弟、恋人、それぞれの関係によって綴られる言葉は違えども、相手の不在を淋しく思う面では共通している。特に芥川龍之介の『葬儀記』や室生犀星の『立原道造を哭す』はぜひ読んでほしい名文である。その切なさを堪能していただきたい。

(紹介者:M.S.)

■No.3■

『四季の恋の物語』

(エリック・ロメール著 中条志穂, 松岡葉子, 山岸貴久美訳 愛育社 1999)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:952.7/ロメ701>

映画を見ていて、その原作やシナリオを読みたいと思うことは多い。

本書は、フランスの映画監督エリック・ロメールの四部作、「春のソナタ」「夏物語」「恋の秋」「冬物語」のシナリオ集である。ただし、各作品の物語上の連続性はない。

ロメールの映画世界では、いつも風が渡り、木々が揺れ、鳥たちのさえずりが聞こえる。書物や読書にまつわるシーンがあり、哲学談議がある。偶然と、機知に富んだ会話に満ちている。

翻訳はいずれもこなれており、会話主体のシナリオ集ということもあって読みやすい。松岡の訳者あとがきにはおまけも付されている。機会があれば作品自体を御覧いただき、巡る季節を登場人物とともに味わっていただきたい。

ロメールにはこのほか、初期6作品の原作「六つの本心の話」(細川晋訳 早川書房 1996 ※県立図書館未所蔵)、映画論をまとめた「美の味わい」(梅本洋一 武田潔訳 勁草書房 1988)がある。興味を持たれた方は参照されたい。

(紹介者:蓮見 博)

それでは、次回もお楽しみに。

2024年3月25日

デジタル行政資料のご紹介

こんにちは。熊谷図書館の資料収集・整理担当です。

今回は県立図書館が収集に取り組んでいる「デジタル行政資料」についてご紹介します。

「デジタル行政資料」って?

県立図書館では県や市町村がウェブサイト上で公開している刊行物のデジタルデータのことを「デジタル行政資料」と呼んでいます。

世の中のペーパレス化が進む中で、今まで紙媒体で発行されていた行政刊行物がデジタルデータでウェブサイト上に公開されるケースが増えています。

県立図書館ではこうしたデジタルデータを収集し、「埼玉県立図書館デジタルライブラリー」で公開しています。

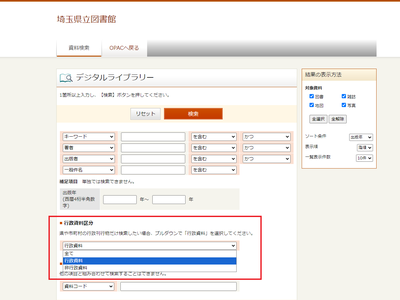

上の画像のように、デジタルライブラリーの詳細検索画面で行政資料区分の「行政資料」を選択すると、検索結果をデジタル行政資料だけに絞り込むことができます。

デジタル行政資料を収集する目的

先程の説明を見て、「ウェブサイト上に公開されているなら直接データにアクセスすればいいのでは?」と思われたかもしれません。

確かに、最新のデータが見たい場合にはそうした調べ方も可能です。

しかし、ウェブサイトの情報は頻繁に更新され、過去の情報はやがて削除されてしまいます。

こうして失われてしまう可能性があるデジタル行政資料を、将来に渡って利用できるようにするために、県立図書館は資料の収集と保存に取り組んでいます。

また、県と県内市町村全域の行政資料を収集していますので、複数のウェブサイトを行き来しなくても、デジタルライブラリーだけで関連資料を比較することができます。

例えば、上の画像のようにデジタルライブラリーを「地域防災計画」で検索すると、県のほか市町村のデジタル行政資料も複数ヒットします。

市町村のデジタル行政資料の公開は始まったばかりですが、これから随時更新をしていく予定ですので、ぜひご活用ください!

デジタル行政資料のご紹介

「埼玉県立図書館デジタルライブラリー」では現在1139点のデジタル行政資料を公開しています(3月15日時点)。

今回はその中から以下の3点の資料をご紹介します。

それぞれリンク先の資料詳細画面でPDFをダウンロードすることでご覧いただけます。

1 『埼玉県立図書館創立百周年記念誌』(埼玉県立図書館創立百周年記念誌編纂委員会編 埼玉県立熊谷図書館 2022.12)

令和4年に県立図書館が開設100周年を迎えたことを記念した刊行した記念誌です。

昭和45年の複数館体制移行前後から現在に至るまでの約50年間についてまとめられています。

2 『新型コロナウイルス感染症対策 令和5年12月 埼玉県の取組』(埼玉県〔編〕 埼玉県 2023.5)

保険医療政策課が作成した、県の令和5年9月30日までに実施した新型コロナウイルス感染症対策に関する報告書です。

県が公表してきた新規陽性者数などのデータと共に、未知の新興感染症に対して県が実施した様々な対策がおよそ800ページにも渡ってまとめられている、後世に向けた貴重な記録資料です。

3 『渋沢栄一をめぐる旅 深谷駅北エリア 渋沢栄一ゆかりのスポット周遊ガイド,渋沢栄一の故郷・深谷でゆかりの地をたどる。』(〔深谷市観光協会〕 深谷市観光協会 〔2023.3〕)

深谷市作成のJR深谷駅北の渋沢栄一関連施設を紹介したガイドマップです。

こちらは紙媒体では貸出不可の資料ですが、デジタル行政資料はインターネットに繋がる環境があればいつでも、どこでも利用することができるため、「資料を見ながら現地を観光する」といったこともできるようになりました。

なお、先にも少し触れましたが、今回ご紹介した資料の1と3については、デジタル行政資料に加えて紙媒体も所蔵しています。

このように、たとえ内容が同じであっても、貴重な地域資料を保存する役割を担う県立図書館として、今後とも紙とデジタル両方の資料の収集を続けていきます。

利用上の注意事項(二次利用について)

最後に、デジタル行政資料を調査・研究等で利用したいと考えている方へのご案内です。

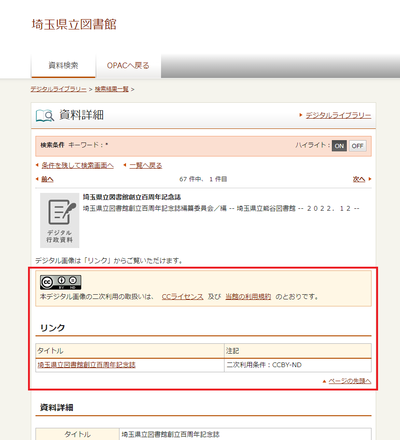

「埼玉県立図書館デジタルライブラリー」で公開しているデジタル行政資料は、CCライセンス及び当館の利用規約に則って二次利用が可能です。

二次利用条件は資料詳細画面の赤枠の位置に表示されています。

デジタル行政資料を論文に掲載したり、プレゼンテーション等で利用される場合は、事前に二次利用条件のご確認をお願いします。

2024年3月23日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『源氏供養 上巻・下巻』

(橋本治著 中央公論社(中公文庫)1996)

<所蔵館:久喜図書館 B913.36/ゲ>

高校の授業で「源氏物語」に触れて以来、貴公子の女性遍歴には興味がない、と敬遠してきた。しかしあらゆる日本文化に引用されるこの物語。ストーリーを知る必要に迫られ、谷崎でも与謝野晶子でもなく橋本治が訳した「窯変源氏物語」を手に取ってみた。当時の世相や身分制度の丁寧な解説あり、現代にも通じる心理描写あり。「源氏」の面白さに目覚める体験となった。

この「源氏供養」は「古典は自分達とはあまり関係ない高級で難解な文化遺産」と思っている日本人に向けて「源氏物語が面白いのはそこに自分がいるから」と伝えたい橋本が書いた解説本である。女がじっと家の中に閉じ込められ男の訪れを待つしかなかった時代、紫式部は「女も人だ」と言いたかった。中流貴族の娘である紫式部の立場と思いとは。平安時代とは。千年を経ても変わらぬ男女の心とは。大河ドラマ「光る君へ」をより深く楽しみたい人にもお薦め。

(紹介者:M.K)

■No.2■

『奇跡を呼んだ猫たちのおとぎ話』

(ジョン・リチャード・スティーブンス編 池田雅之訳 草思社 1999)

<所蔵館:久喜図書館 908.38/ステ>

神秘的で不思議な生き物に描かれた猫。本書では、そんなおとぎ話の猫に心惹かれた作者が世界中から集めた猫の物語を紹介している。例えば「長靴をはいた猫」の長靴をはいていない頃のお話、アイルランドの伝説が起源と見られる、全ての猫を支配していた「猫の王様」が登場する幾つかのお話など。

賢く不思議な猫ばかりだが、初めて読むお話の中でも、どこか出会ったことのある様なキャラクターを持つ懐かしい猫と再会する。時代を超えて愛される猫の魅力を知ることができる。

(紹介者:N.M)

■No.3■

『台湾における「日本」の過去と現在 糖業移民村を視座として』

(野口英佑著 ゆまに書房 2023)

<所蔵館:久喜図書館 521.8/タイ>

台湾といえば何か。タピオカ、九份、親日...漠然としたものしか浮かばない人に対して、日本人が向き合うべきものは何かを詳述したのが本書である。日本統治時代に台湾で建てられた神社が再建された例から、台湾の中で「日本」がどう捉えられてきたかを追う。

台湾を一括りに見ず、地域や民族を丁寧に捉えている点がこの本の魅力である。政治的事情からも関心が高まる台湾を正確に知りたいと思う人にぜひ贈りたい1冊。

(紹介者:白桃)

それでは、次回もお楽しみに。