資料紹介

2023年8月8日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『じっくり見たい『源氏物語絵巻』』

(佐野みどり著 小学館 2000)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:721.2/シツ>

「国宝源氏物語絵巻」と言えば日本の四大絵巻の一つで、その成立は十二世紀中ごろと推定される。本書は現存する「国宝源氏物語絵巻」を実物大図版を用いて解説している。源氏物語の登場人物やあらすじについても紹介されており、源氏物語になじみのない読者でも安心して読み進めることができる。

国宝源氏物語絵巻はただ物語を絵画化しているのではなく、絵画がもたらす効果によって登場人物の心情を描き出している。そこに本作品の面白さがある。作者の源氏物語への深い理解と共感が生んだ最高傑作を、あなたも堪能してみてはいかがだろうか。

(紹介者:S・O)

■No.2■

『宮沢賢治はなぜ教科書に掲載され続けるのか』

(構 大樹著 大修館書店 2019)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:910.268/ミヤ003>

「やまなし」、「永訣の朝」、「雨ニモ負ケズ」など、私たちが教科書で読み親しんできた宮沢賢治の作品は多い。

本著は宮沢賢治の作品が、過去から現代に至るまで幅広く受容され続けてきた理由について、時代背景や同時代評を用いながら考察する。戦時下における「雨ニモ負ケズ」の評価の高まり、また近年のポップカルチャーに登場する賢治作品については、特に興味深く読んだ。

宮沢賢治について、時代性という切り口から考える1冊。かつて読んだ作品を懐かしみながら、手にとってみてはいかがだろうか。

(紹介者:M・T)

■No.3■

『すごすぎる天気の図鑑』

(荒木健太郎著 KADOKAWA 2021)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:451/スコ 児童書>

夏になると、空が気になる機会が増える人も多いのではないだろうか。青い空に湧き立つ入道雲は、夏の風物詩の一つだ。近年ではゲリラ豪雨や線状降水帯など、命に関わる話題も多い。本書はそんな天気に関する様々なトピックについて、イラストや例え話で分かりやすく解説している。児童書ではあるが、大人でも読み応えのある内容となっている。

著者によると、坊主頭の入道雲は成長すると髪の毛が生え、別の名前の雲になるそうだ。これがどういうことなのか、ぜひ本書で確認してみてほしい。他にも天気急変の予兆となる雲や、雨が降っていない時に見られる虹など、興味深い現象を紹介している。本書を読んでから空を眺めてみると、それまでと違った景色が見えるかもしれない。

(紹介者:A・Y)

それでは、次回もお楽しみに。

2023年7月2日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『音楽の名言名句事典』

(朝川博、水島昭男編著 東京堂出版 2012)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:762.8/オン>

「事典」とあるが、通読すると音楽の歩みが理解しやすくなるように意図されてもいる。もちろん巻末の「人名索引」から気になるあの人の言葉だけ拾って読んでもよいし、作曲家、芸術家・思想家、演奏家、音楽の森で分けられている章ごとに読んでも楽しめる。

ブラームスがドヴォルザークの才能を認めた一言や、指揮者カール・ベームが楽員の誰かがトチッた時の自分の行動の変化について語った一言。モーツァルトのばく大な借金を彼の死後返済したのは悪女と言われていた妻だったこと、世界初のレコードに録音された歌は「メリーちゃんと子羊」だったことなど興味は尽きない。

編著者の二人は、音楽之友社で雑誌などの編集に長年携わっていた。島崎藤村の「椰子の実」に関する解説は次のような言葉で結ばれている。「やがて「名も知らぬ遠き島」へ「椰子の実」ならぬ兵士が多数送られることになる。」選ばれた言葉やその解説から編著者の想いも感じ取れる一冊である。

(紹介者:関 信子)

■No.2■

『舞台と客席の近接学 ライブを支配する距離の法則』

(野村亮太著 dZERO 2021.2)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:771/フタ>

ここ数年ほど、人と人との距離がクローズアップされたことは歴史上珍しいのではないか。小劇場での観劇が好きだが、とりわけ劇場のような場所では、ここ数年主催者側が客席と舞台の距離、客席同士の距離などにかつてないほどの細心の注意を払う日々が続いていたと感じていた。それゆえ、タイトルに惹かれて手に取った一冊である。

本書は、なぜ舞台と客席は距離があるのか、なぜ客席同士は密接しているのかといった、劇場という場において半ば当たり前のことを検証し、それらがもたらすものについて、「劇場認知科学」なる学問を標榜し、その立場から実証実験に基づいて論じている。例えば、同じエンターテインメントを楽しむために会場に足を運ぶ人たちが、無意識のうちにどのような共同作業を行い、どのような感情を共有するのかといった点について解明している。読んでいる途中に感じた疑問が、読み進めるとともに解決していくという構成が心憎い。

劇場という空間の分析が、生で見る楽しさの意味を明確にする一方で、劇場に来なくてもあたかも劇場にいるかのような感覚を得ることは可能であるとする、未来のエンタメの形をも提示する1冊。

(紹介者:T.A)

■No.3■

『ザリガニ にほん・アメリカ・ウチダ(岩波科学ライブラリー162)』

(川井唯史著 岩波書店 2009.9)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:485.3/サリ>

子どものころ、田んぼや用水路でよく釣ったザリガニ。実は日本にいるザリガニは3種類しかおらず、唯一の在来種であるニホンザリガニは北海道と東北の一部に分布するのみとなっている。では普段見かけるザリガニはいったいいつから日本にいるのか。

本書では、日本人とザリガニの歴史を辿るとともに、種類ごとの生態やその生活史に触れる。「万病に効く薬」として貴重だった江戸時代、大正天皇即位の晩餐会に「宮廷スープ」として提供されるなど、知らなかったザリガニの一面が見えてくる。

なお、6月1日よりアメリカザリガニは条件付特定外来生物に指定されたため、釣る・飼うは問題ないが、それを野外に放流したり、逃がしたりすることは法律で禁止となった。寿命を迎えるまで飼育することが難しい方、責任をもって飼うことのできる譲渡先が探せない方は、ザリガニはもう釣らないことをお勧めする。

(紹介者:F.T)

それでは、次回もお楽しみに。

2023年5月19日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

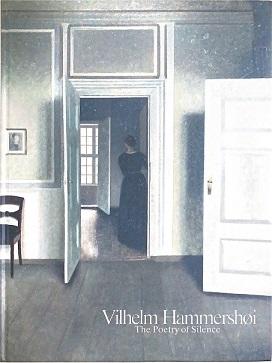

『ヴィルヘルム・ハンマースホイ 静かなる詩情』

(佐藤直樹,フェリックス・クレマー/編 日本経済新聞社 2008)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:D/723.3895/ウイ>

寡黙で誠実、会えば安心できる懐かしい友人。ハマスホイの絵画は、一言でいえばそんな印象だ。

19世紀末から20世紀にかけ、画家たちはパリに集い、前衛絵画が咲き乱れる。一方、ハマスホイは北のコペンハーゲンの地にあって、恐らくは何の変哲もない旧市街の自室を執拗に描き続けた。少しくすんだ色調の静謐な作品を見ていると、彼の画家仲間の、どこかきらびやかで饒舌な作品と一線を画していることがよくわかる。

本書は、2008年に国立西洋美術館で開催された、ヴィルヘルム・ハンマースホイ(ハマスホイ)の展覧会図録である。佐藤とクレマーの共同企画により、ロンドンに続き日本初となる展覧会が実現した。この後2020年に開催される「ハマスホイとデンマーク絵画」展は、本書解説者の一人、萬屋健司が企画することになる。

当館では、こうした入手しにくい展覧会図録を数多く所蔵している。

風薫る季節に、是非あなたの一冊を見つけていただきたい。

(紹介者:蓮見 博)

■No.2■

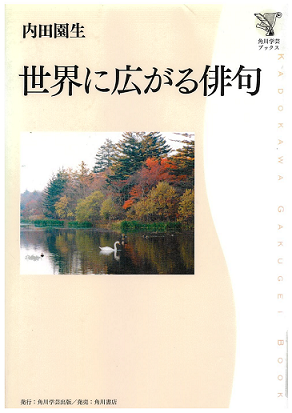

『 世界に広がる俳句(角川学芸ブックス)』(内田園生/著 角川学芸出版 2005)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:911.304/ウチ026>

最近、若者を中心にSNSを利用した短歌や俳句がブームになっているらしい。本書は俳句を愛する元外交官がその海外経験を基に俳句の国際化について熱く語った本である。

幕末・明治期の当初、俳句(俳諧)は外国人に文学(詩)と認められていなかった。その後、1905年に外国人による世界最初のハイカイ集が出版され、以来今や愛好家は五大州に及び、十数ヶ国でハイク協会が設立されて相互の交流を深めている。

ハイクでは言語の壁を乗り越え、その国・地域の持つ気候・風土、歴史、文化が見事に表現されており、俳句の精神は各国に受け継がれている。著者は、ハイクの拡がりは単なる日本文化の輸出にとどまらず、世界の文化をより豊かにするものだ、と述べる。

近年、多くの外国人が日本を訪れるようになった。全国各地の風光明媚な自然や神社仏閣などの伝統文化に触れ、もしかしたら俳句もひとひねりしているかもしれない。

(紹介者:立花 浩美)

■No.3■

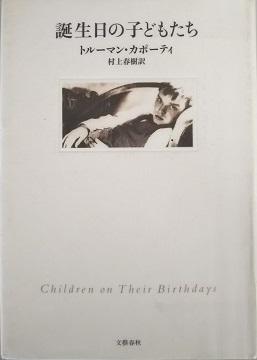

『誕生日の子どもたち』(トルーマン・カポーティ/著 村上春樹/訳 文藝春秋 2002)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:933.7/カホ702>

カポーティの短編作品が好きだ。この本には、私が一番好きな『クリスマスの思い出』を含む6編の作品が収められている。

『クリスマスの思い出』は、7歳の「僕」とその親友である60代のいとこのクリスマスにまつわる物語だ。二人は貯めてきた小銭を使って材料を揃え、「大切な友人」(ほぼ見知らぬ人やなんと大統領も含まれる)に贈るための30個にも及ぶフルーツケーキを焼く。物語の中でも特に好きなのが、材料に欠かせないウィスキーを密売者にもらいにいくくだりと、大人たちに怒られて泣く親友の老女を「僕」が慰めるシーンだ。「私が泣くのは大人になりすぎたからだよ(中略)年とって変てこだからだよ」「変てこなもんか。面白いだけだよ。(後略)」牧歌的なストーリーとは裏腹に、彼らの置かれる境遇の切なさがもの悲しく、だからこそ心に響く。幸せで温かい、でも一方でとても切ない。

無垢と美しさと悲しさと残酷さと・・・カポーティの魅力が存分に詰まった作品集である。

(紹介者:吉田 奈緒子)

それでは、次回もお楽しみに。

2023年3月30日

知っていますか? 少しマニアックな図書館資料(熊谷図書館)

突然ですが、あなたは何を目当てに図書館に行きますか?

本や雑誌を借りるためでしょうか。それとも新聞を見るためでしょうか。

CDやDVDを借りる人もいると思います。

でも、図書館で所蔵している資料はそれだけではありません!

今回は、知られていない少しマニアックな図書館の所蔵資料をご紹介いたします。

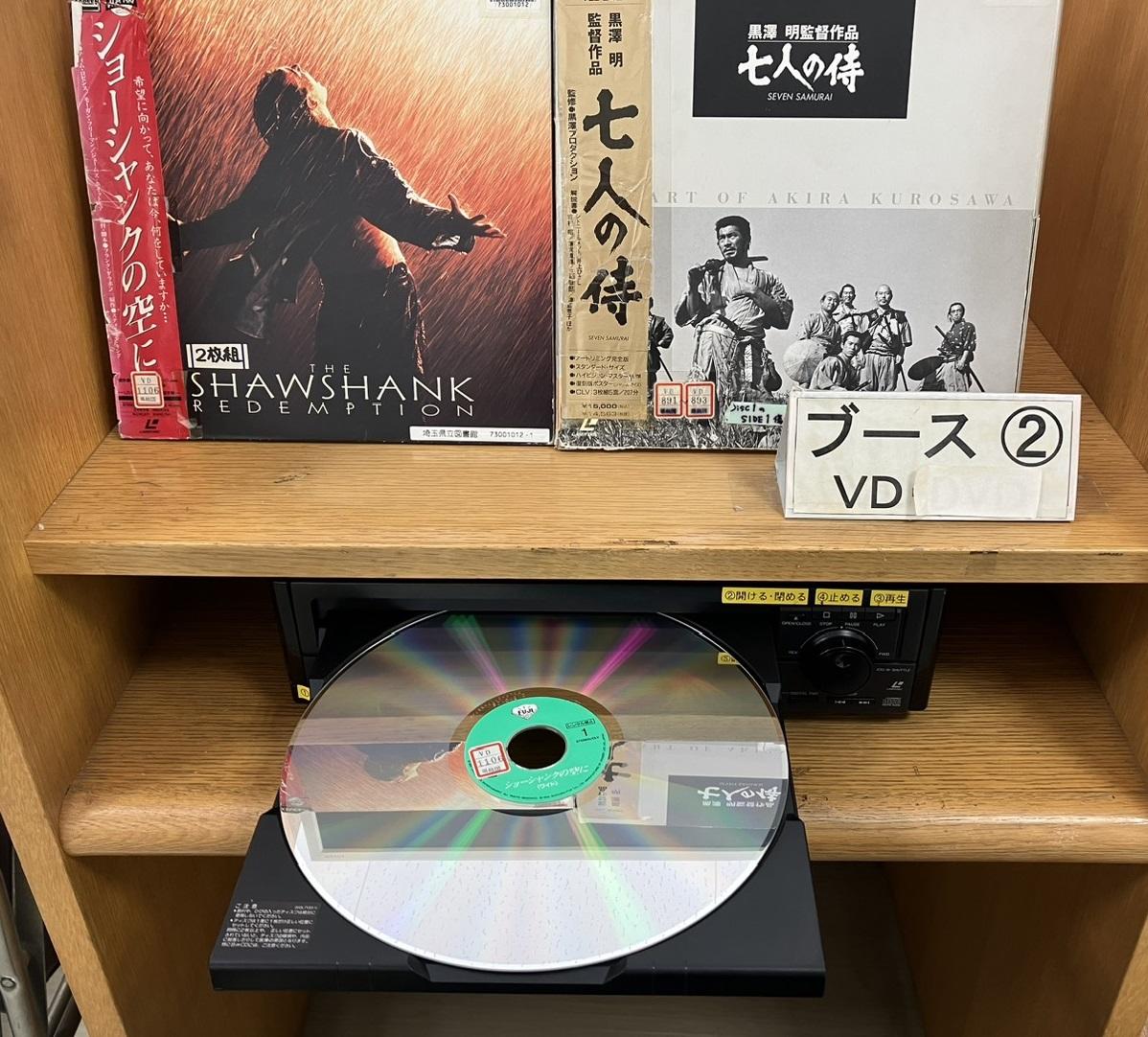

- レコード・カセットテープ・ビデオディスク(レーザーディスク)

人によっては懐かしいと思えるようなものかもしれません。

埼玉県立図書館では、今はあまり使われなくなった規格の視聴覚資料も書庫で大切に保管しています。

ビデオディスクは図書館内での視聴のみ利用となりますが、レコードとカセットテープについては貸出を行っています。

もちろん視聴覚ブースで視聴することも可能です。

- 紙芝居舞台・拍子木

紙芝居を借りたことがある人はいるかもしれませんが、紙芝居の舞台や拍子木(打ち合わせて鳴らす木の棒)も借りられることはご存知でしたか?

実は借りられるんです。

本格的な紙芝居をしてみたいという方はカウンター職員にお声掛けください。

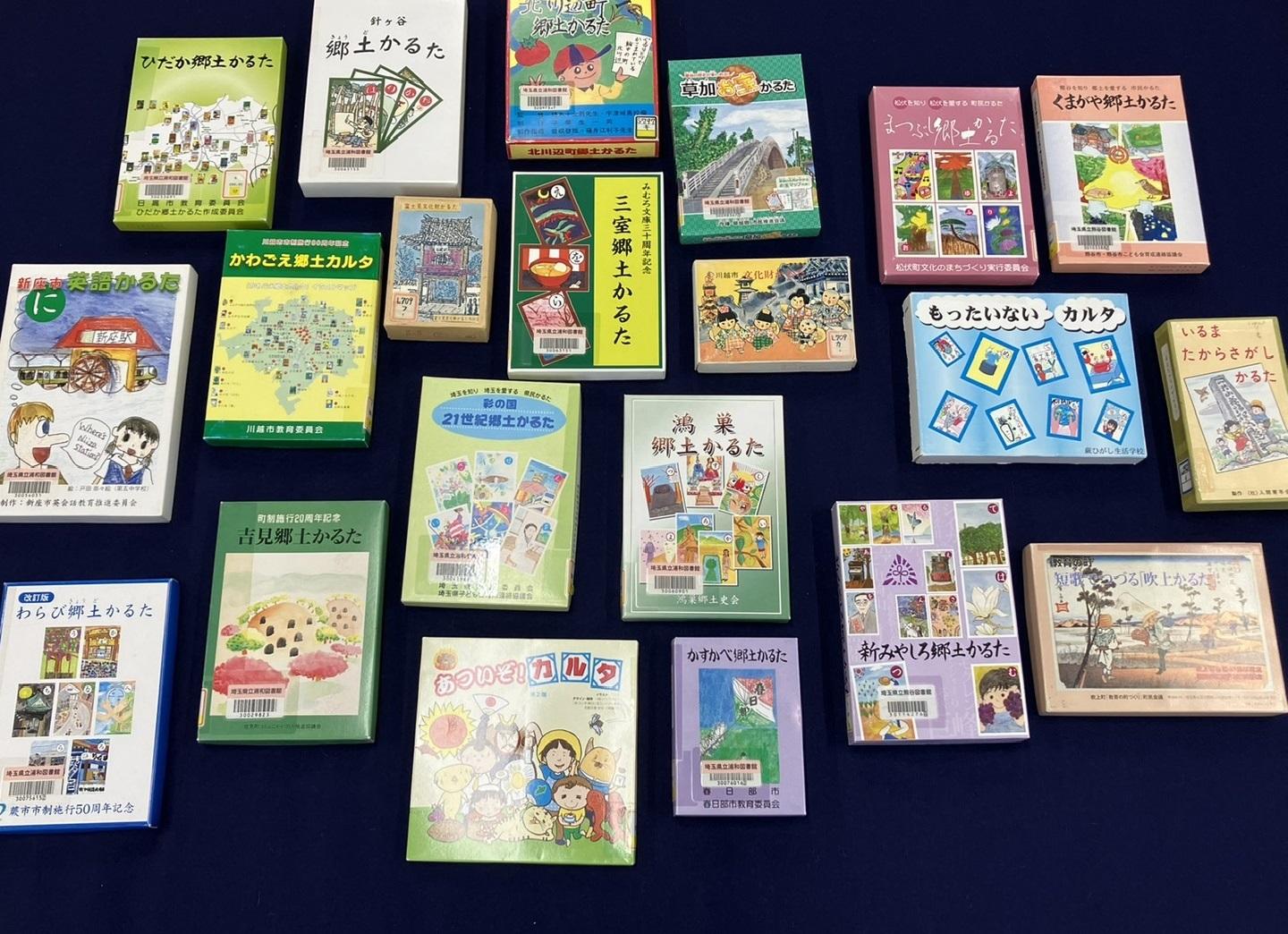

- 埼玉県に関するカルタ・ボードゲーム

埼玉県立図書館では、郷土に関する資料について網羅的な収集に努めています。

郷土に関する内容であればカルタも所蔵しています。

最近では、埼玉県をテーマにしたボードゲーム「みんなのさいたマップ」(Würfel 2021)も図書館資料として所蔵しています。

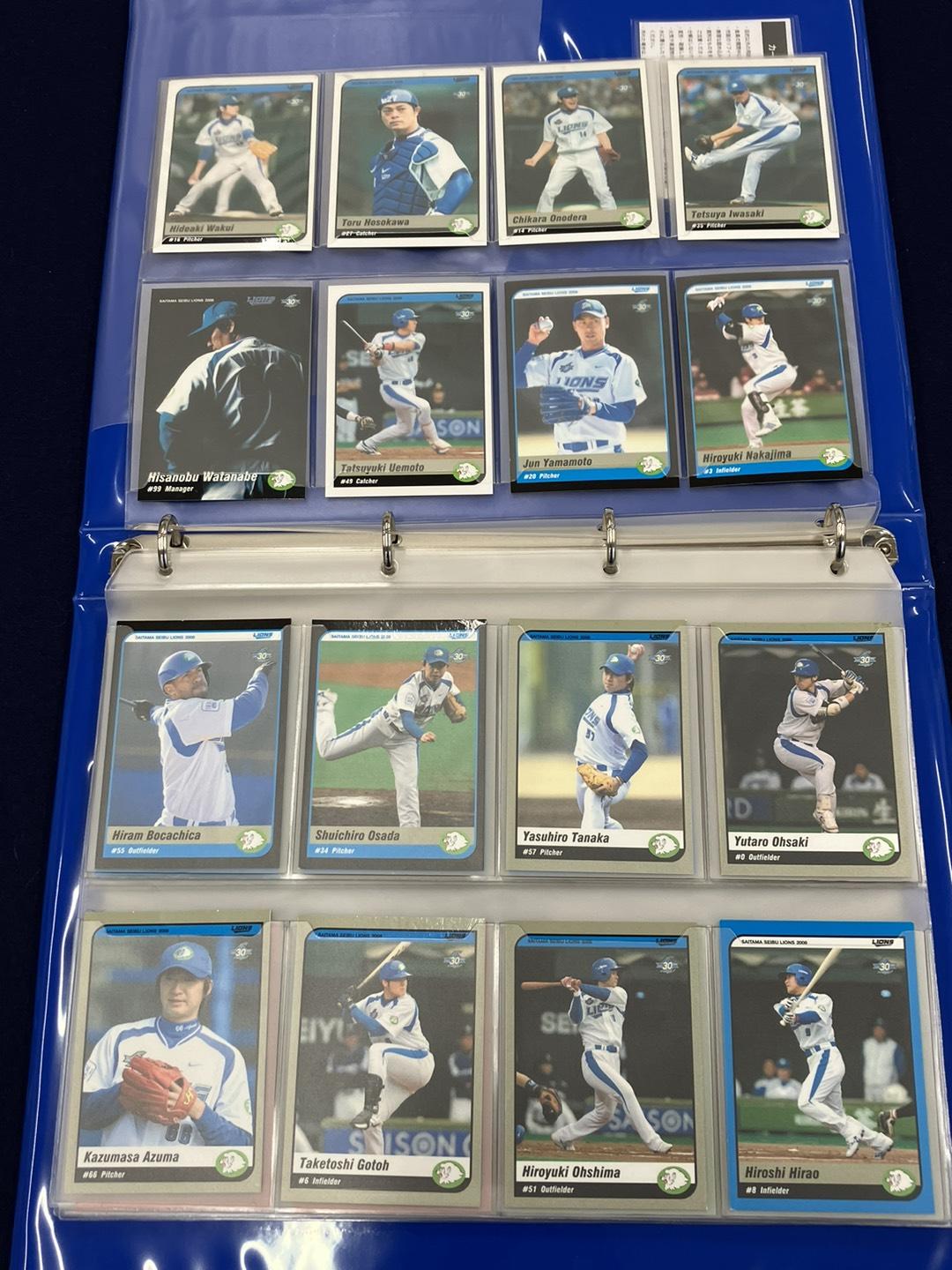

- 「埼玉西武ライオンズ選手カード」(埼玉西武ライオンズ 2008)

年史やファンブック、雑誌の特集号など、埼玉西武ライオンズに関する資料も郷土に関する資料として収集していますが、この選手カードはその中でも特に変わった所蔵品です。

残念ながら選手カードは2008年のものだけで、それ以外の年のカードはありません。

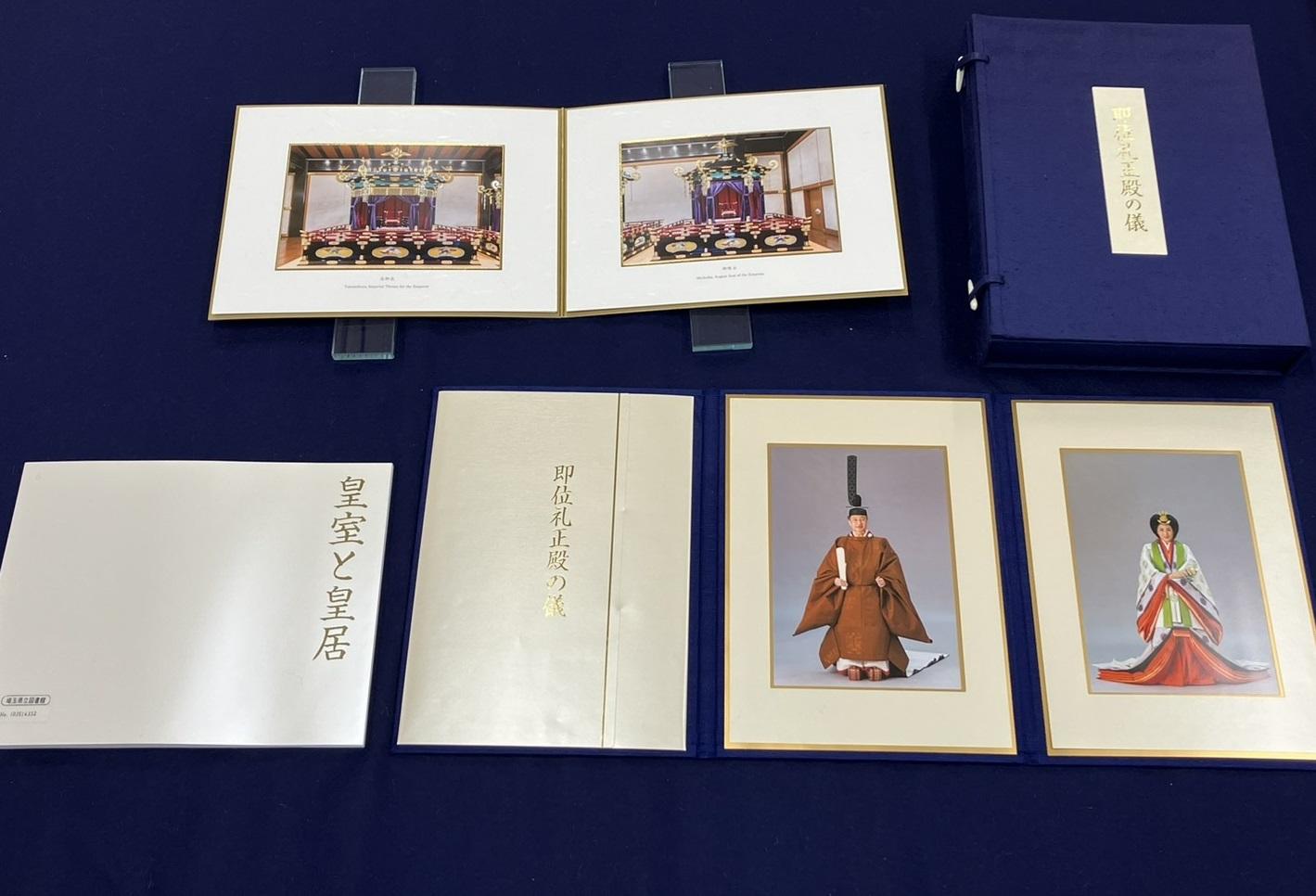

- 「即位礼正殿の儀」(内閣府 2019)

令和元年10月22日に挙行された即位礼正殿の儀の参列者へ配布された記念品です。

式次第や高御座、御帳台の写真などが入っています。

一般には流通しない貴重な品です。

いかがでしたか。

ほかにも埼玉県立図書館では古い資料や郷土に関する資料、非売品で一般流通されない資料など、貴重な資料を多数所蔵しています。

今回ご紹介した資料の多くは書庫で保管されており、また貸出ができない資料です。

ご覧になりたい方はカウンターの職員に聞いて、図書館内で閲覧してください。

2023年3月29日

歌わない。踊らない。なのに激しいインド映画3選

こんにちは、視聴覚資料担当です。

熊谷駅から歩いて20分ほどかかる県立熊谷図書館。まわりにお店が少なく不便なこともありますが、なぜかカレー屋だけは充実しています。

▲4つのカレー屋の線でつないだ中心に県立図書館があります

蔵書点検日の昼食にはみんなでカレーを食べるという習慣も、いつの間にか根づいており、その日ばかりはスパイシーの香りが漂ってくる中、職員一同モクモクと作業に励んでおります。

さて、カレーといえばインド。インドと言えばインド映画!

というわけで、最近、巷で話題のインド映画『RRR』。

皆さんはすでにご覧になられたでしょうか?

職員の間でもときどき話題に上がることがありますが、わたしはその度に見逃した勢として悔しい思いをかみしめています "o(><)o" くぅぅ~

最近勢いのあるインド映画ですが、その特徴と言えば何が思い浮かびますか?

「突如始まるパワフルな歌!」

「物語を遮るように突如始まるやたら気合の入ったダンスシーン!!」

▲一般的なインド映画のイメージ

確かにそれらもインド映画の重要なシーンです。

しかし、踊ってばかりいるのがインド映画ではありません。

そこで今回は県立図書館が所蔵しているインド映画を3作品ほどピックアップしてみました。上記のイメージとは異なる静かな映画の世界を紹介したいと思います。

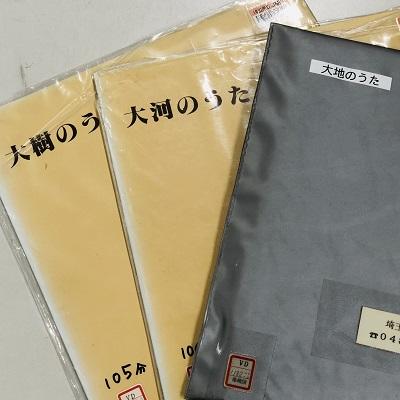

(1)『大地のうた』(アプー三部作)

監督:サタジット・レイ

出演:シュビル・パナージ,カヌ・パナージ,コルナ・パナージほか

ベンガル語版 1998年 125分

ビデオディスク(館内視聴のみ可)

まず最初は、インドを代表する名監督サタジット・レイの『大地のうた』

本作はベンガル地方に住むアプー少年とその家族を描いた監督自身の半自伝的な作品であり、レイ監督にとってのデビュー作にあたります。

監督の自己資金により製作が始まったため、完成までに3年以上を費やしたとか、俳優だけでなく、映画スタッフもほとんどが未経験者であったという逸話もある本作。

しかし、だからこそ当時のインド社会を克明に描き出していると評され、国内のみならず海外からも高い評価を受けました。

作中ではゆったりと流れる時間と熱帯独特の風景描写が際立っており、本作に独特の雰囲気をまとわらせています。

県立熊谷図書館では青年となったアプーが描かれる「大河のうた」、家族を持ち父親となる「大樹のうた」と三部作すべての所蔵があります。

後の『女神』や『チャルラータ』へと連なる、レイの輝かしいキャリアの出発点となった本作。ぜひご覧ください。

(2)『ガンジー』

監督:リチャード・アッテンボロー

出演:ベン・キングズレー,キャンディス・バーゲン,エドワード・フォックス

1988年 188分

ビデオディスク(館内視聴のみ可)

次に紹介するのは映画俳優としても知られるリチャード・アッテンボロー監督が、インド独立の指導者マハトマ・ガンジーの波乱に満ちた生涯を描いたヒューマンドラマの大作、『ガンジー』です。

植民地出身のエリート層であったガンジーがいかに独立運動へと身を投じたのか。

青年期から晩年に至るまでを丁寧に描いた本作は、第55回アカデミー賞で作品賞など8部門に輝き、映画史に燦然と残る名作として知られています。

なかでも俳優ベン・キングズレーは、ガンジーの外見から仕草までを見事に再現したとして、大きな注目を集めました。

その生涯に5回もノーベル平和賞候補となったガンジー。

「非暴力・非服従」を掲げたその運動は、死後も世界中から敬慕され続けています。

暴力に揺れる今の時代だからこそ、彼の思想に触れるべきなのではないでしょうか。

(3)『マハーバーラタ』

演出:ピーター・ブルック

脚本:ジャン・クロード・カリエール

出演:タッパ・スダナ,ヨシ・オイダ

1989年 305分

ビデオディスク(館内視聴のみ可)

最後に紹介するのは、演出家のピーター・ブルックがインドの叙事詩を舞台化した『マハーバーラタ』です。

原本である「マハーバーラタ」は、約3000年前に成立したとされるインドを代表する一大叙事詩です。

古代インドの二つの王家の間で繰り広げられた壮絶な闘いを中心に、人間にとっての善悪など哲学的な主題を内包した古典として知られています。

1985年にアヴィニョン演劇祭で初演された本作は、9時間にも及ぶ上演時間にも関わらず多くの演劇人から称賛の声をもって迎えられました。

ブルックのキャリアにおいても重要な位置を占める本作ですが、クレジットには日本人スタッフの名まえを見ることもでき、俳優として笈田ヨシ氏が、また音楽監督として土取利行氏が参加しています。

他に類を見ないほど壮大な叙事詩を舞台劇として映画化した本作。

インドを舞台とした壮大なスペクタクルをぜひご覧ください。

いかがでしたでしょうか?

歌も踊りもないインド映画たち。しかしその根底に流れる、生きることへの強い活力と希望は現在のボリウッド映画にも通底しているのかもしれません。

とはいいつつも、そのうち『RRR』も図書館資料に入らないかなーと思う視聴覚資料担当なのでありました @:-) アルビダー(さようなら)