資料紹介

2023年3月23日

新規音訳者養成講座を開催します!

本を朗読するのが好きだけれど、自分のためだけでなく、誰かのためにこの力を使ってみたい。

学校で子供たちに読み聞かせをしているけれど、もっと幅広い資料を、幅広い世代の方のために読んでみたい。

既に音訳者として活動しているけれど、新しい場所でよりスキルアップしたい。

そんな希望をお持ちの皆様、読書に困難を抱える方のために本を読んでみませんか。

県立図書館では、障害者用録音資料の製作と対面朗読をしていただく音訳者について、養成講座を開催し、受講者を募集します。

講座は初級(令和5年度)・中級(令和6年度)の2年計画で、いわゆる朗読法のほか、音声化処理の方法、読みの調査法、録音機器の操作法等を学んでいただきます。

受講を希望される方は、受講説明会にご参加ください。受講料は無料です。

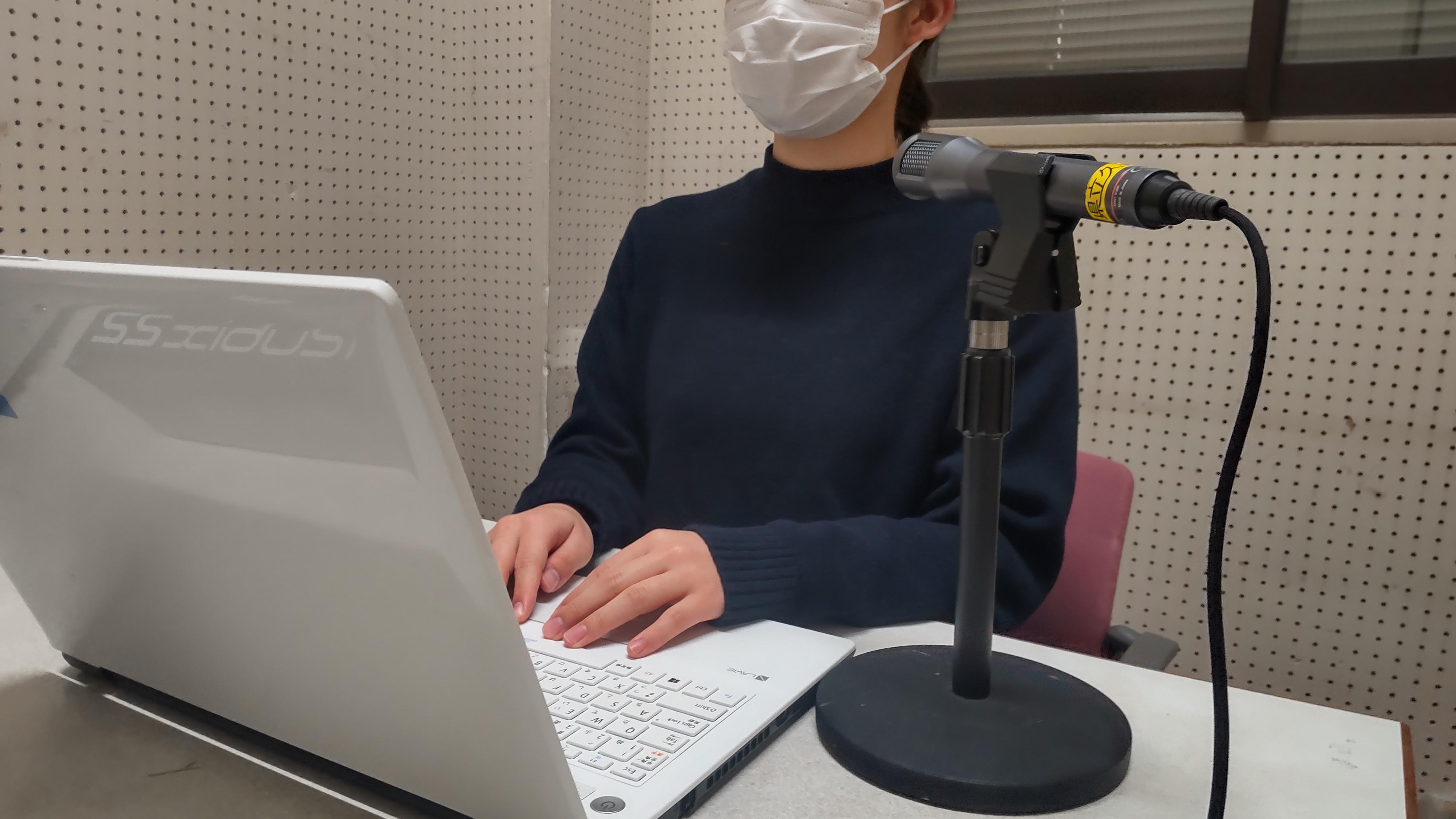

(音訳の様子)

募集要項

1 対象

以下(1)~(4)に該当する方

(1)おおむね50歳以下の方(ただし経験により考慮します)

(2)パソコン(Windows)の基本的な操作(文書作成やメール)ができる方

(3)年25回の養成講座に9割以上参加できる方

(4)養成講座終了後、おおむね週3日以上活動できる方

2 講座開催場所

県立久喜図書館(久喜市下早見85-5)久喜駅から徒歩約20分

3 募集人数

15名程度(受講者は選考により決定いたします)

4 募集期限

令和5年5月16日(火曜日)まで

5 受講説明会

いずれかの説明会に必ずご参加ください。

第1回 令和5年4月19日(水曜日) 13:30~15:00(県立久喜図書館)

第2回 令和5年4月26日(水曜日) 13:30~15:00(県立熊谷図書館)

第3回 令和5年5月 9日(火曜日) 13:30~15:00(県立久喜図書館)

(平成27年度音訳者養成講座の様子)

お問合せは、県立久喜図書館 バリアフリー読書推進担当(電話:0480-21-2659)へ。

詳細は県立図書館ウェブサイトをご覧ください。

(https://www.lib.pref.saitama.jp/guidance/spnd/r5yousei.html)

音訳者として長く活動されたい方、積極的にスキルアップしたいとお考えの方はもちろ

ん、少しでもご興味をもたれた方はお気軽にお問い合わせください。

皆さまのご応募をお待ちしています。

2023年2月7日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

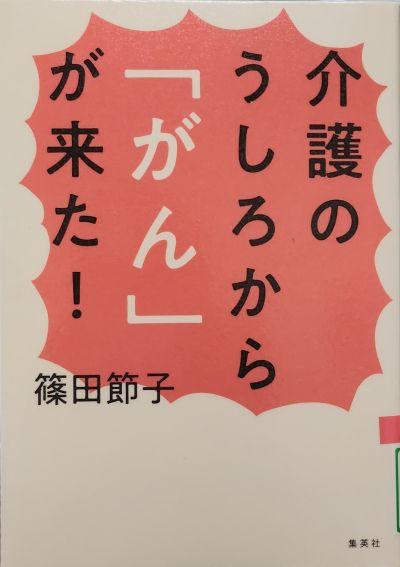

■No.1■

『介護のうしろから「がん」が来た!』

篠田節子著 集英社 2019.10

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:916/シノ>

認知症の母親の介護と同時に、自分自身も乳がん発症。日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、2人に1人といわれている現在、同じ経験をしている人も少なくないであろう。作家である著者は、この状況を悲観することなく受けとめている。介護も、がん治療も様々な選択を迫られる。その都度著者が選んだ過程を綴っているが、現在同じ状況にある人にも、これから直面するであろう人にも大いに参考になる闘病記。

(紹介者:H・T)

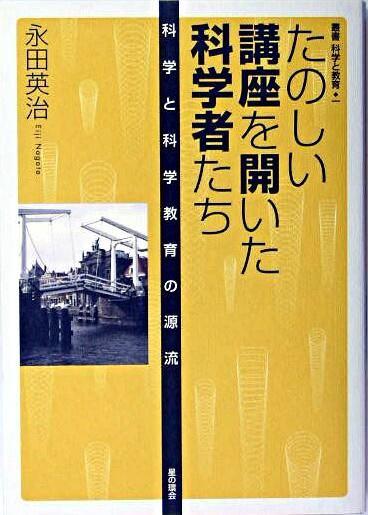

■No.2■

『たのしい講座を開いた科学者たち』

永田英治著 星の環会 2004.12

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:402/タノ>

フックの法則で知られるイギリスの科学者、ロバート・フック。理科の教科書でご覧になった方も多いと思う。1600年代、フックは科学者が集まる学会で実験主任を務め、顕微鏡観察など数々の実験を披露した。本書は科学実験の歴史を軸に、教科書を読むだけではわからない科学者達の生い立ちや交流を描いている。実験の楽しさが他の科学者を触発し、実験による発見が後の研究を助ける・・・実験から科学の発展を読み解く1冊。

(紹介者:M・M)

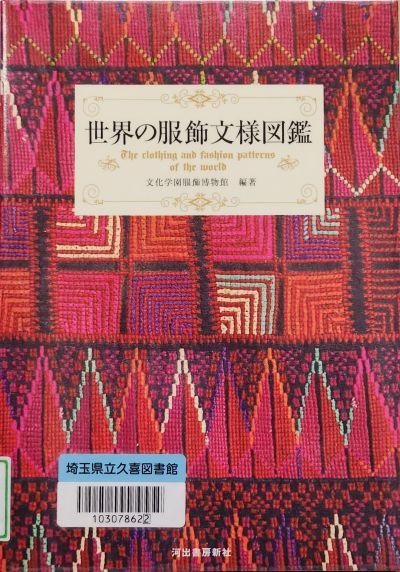

■No.3■

『世界の服飾文様図鑑』

文化学園服飾博物館編著 河出書房新社 2017.7

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:753.087/セカ>

世界各地の衣装を見ると、土地の気候や文化の違いがわかり、旅行したような楽しさがある。本書は各国の服飾・染織品の文様が表す意味を分かりやすく解説している。読み進めると、人が文様に託した思いを知ることができる。表現は様々だが、子どもの健やかな成長を願う親の気持ち、魔除けや幸福への願いを込める製作者や着る人の気持ちは万国共通である。衣服は思いを伝える、受け取る手段にもなりえるのだと改めて感じる。

(紹介者:A・M)

それでは、次回もお楽しみに。

2023年2月7日

書庫の雑誌たち(久喜図書館)

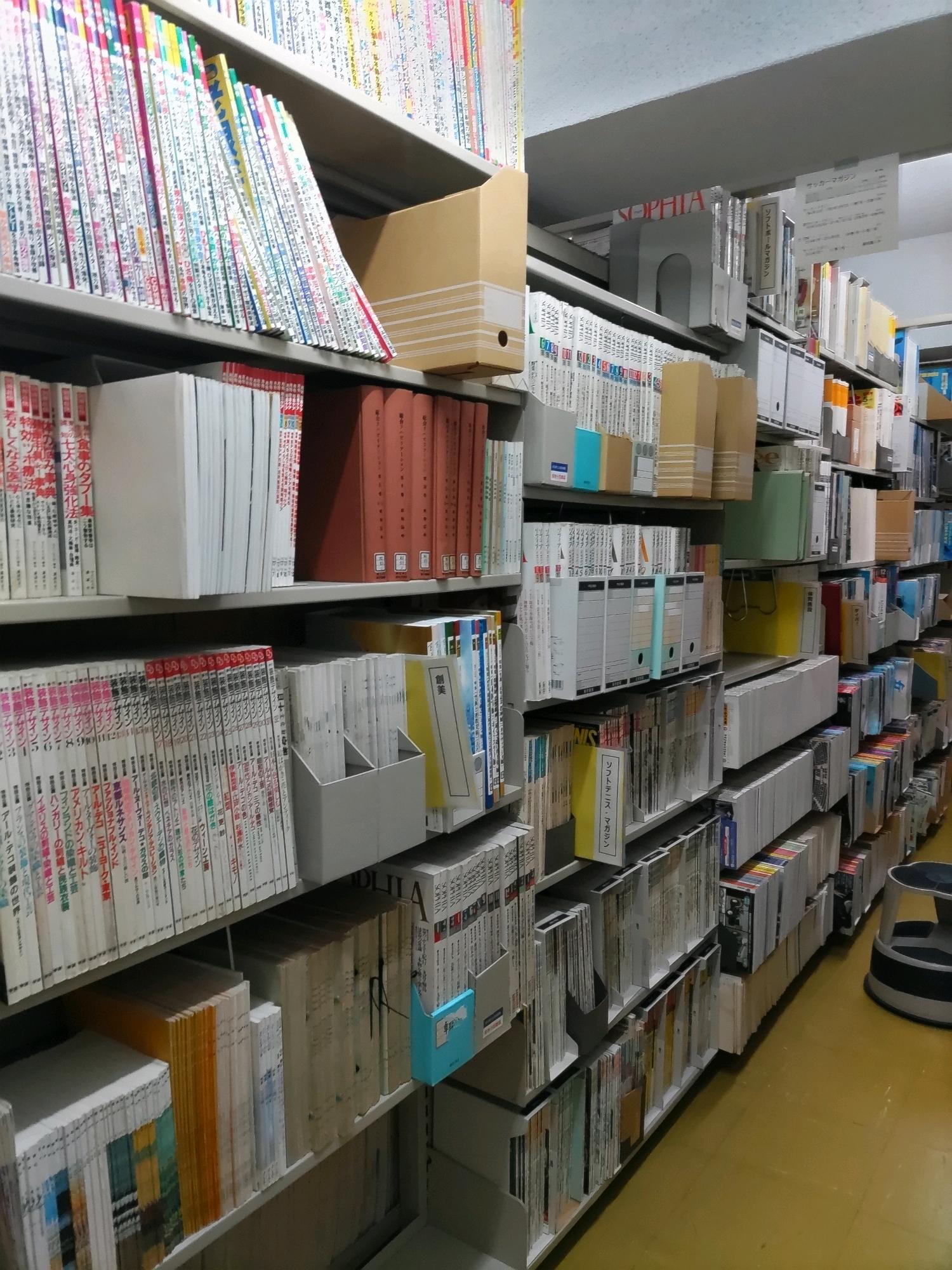

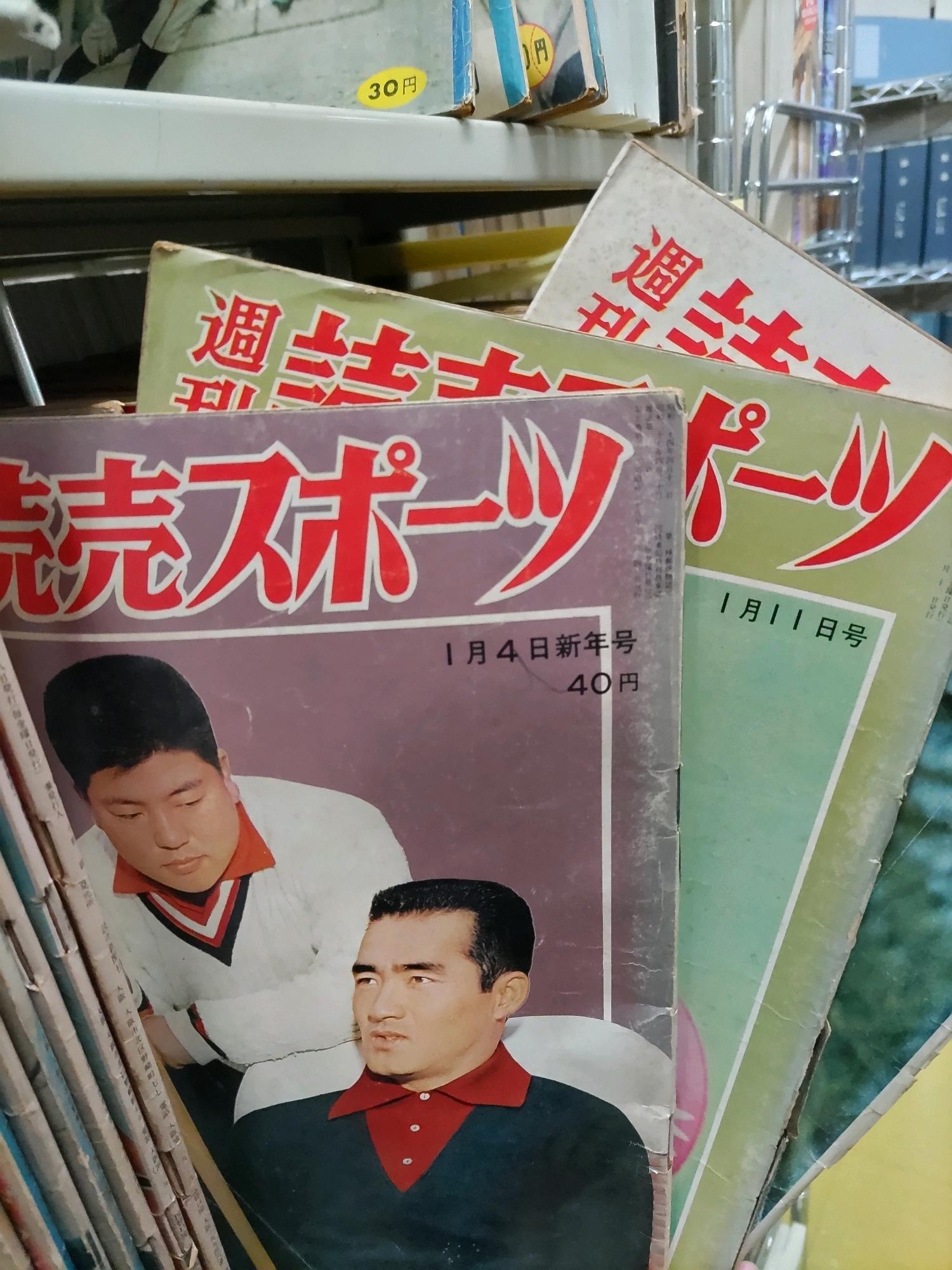

図書館の2階公開図書室には最新の雑誌が置かれています。一方で図書館の書庫には古い雑誌が何時でも利用いただける状態で並んでいます。

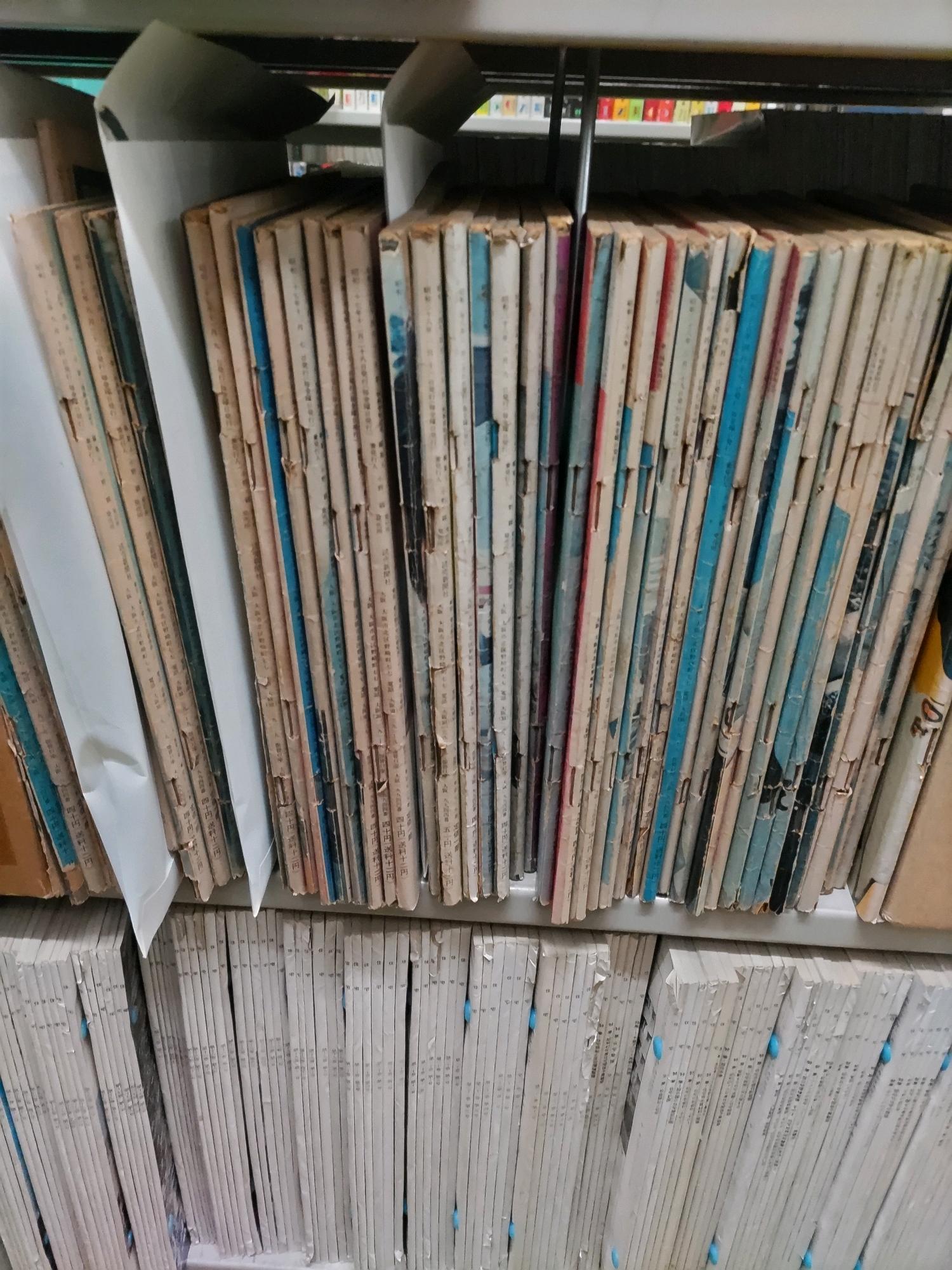

古いものでは1920~30年代の雑誌もあります。傷みがあるもの、雑誌の背がボロボロなものもあり、触るのに慎重になることがあります。特に傷みが激しい資料は封筒に入れて保存してあります。

県立図書館では多くの雑誌を受け入れています。これらは図書館で購入、または発行元や個人からの寄贈で手に入れています。そのほか、県立図書館ならではの入手方法もあります。それは市町村立図書館が廃棄する雑誌を県立図書館が引き取る方法です。例として、『an・an』、『non-no』等の女性誌、『Carトップ』、『Kazi』などの乗り物の雑誌などをこの方法で入手しています。そのためこれらの雑誌は、1~5年程度経過して市町村立図書館での廃棄手続きののち、今度は県立図書館の蔵書として受入されます。

県立図書館の役割の1つに"資料を保存する"という機能があります。県立図書館では利用者が知りたいと思ったときにいつでも資料を利用できるように、どんなに古い資料でも保存しています。

また雑誌の長期的な保存のため、当館では直近2年以内の雑誌のみ貸出可能としています。古い雑誌は持ち運んだり、触ったりすることで少しずつダメージを受けます。このダメージが積み重なると、雑誌が壊れてしまう原因となります。そのため、古い雑誌は館外貸出をせず、館内のみの利用にさせていただき、長期間保存を続けられるようにしています。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、未来の利用者のための措置です。ご理解とご協力をお願いいたします。

県立図書館では雑誌を保存しているだけではありません。皆様にどんな雑誌があるかを展示や公式SNSなどで資料の紹介を行っています。

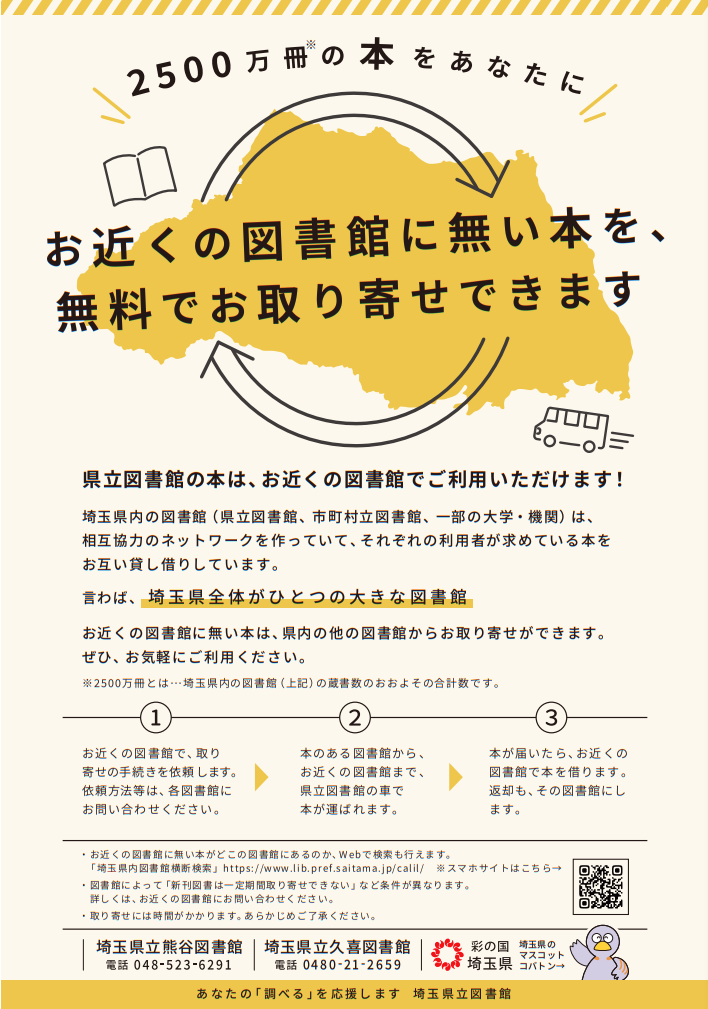

先述のとおり、古い雑誌は個人貸出をしていません。しかしお近くの市町村立図書館に雑誌を取り寄せて、読むことはできます。県立図書館から遠い場所に住んでいる方でも利用できるように、県立図書館では市町村立図書館に本を届けるサービスを行っています。市町村立図書館に本を取り寄せる場合の受付窓口は各市町村立図書館となっています。利用する際は、お近くの図書館にお尋ねください。

(参考:「埼玉県立図書館の図書館協力ネットワーク(令和3年10月現在)」(https://www.lib.pref.saitama.jp/about/index-network.html 埼玉県立図書館))

「自分の読みたい雑誌が古すぎて近くの図書館にない!」という場合でも、県立図書館では持っている可能性があります。県立図書館の蔵書検索システムで探したり、お近くの図書館職員にお尋ねください。皆様の「読みたい!」をかなえるために、お探しします!

2022年12月20日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

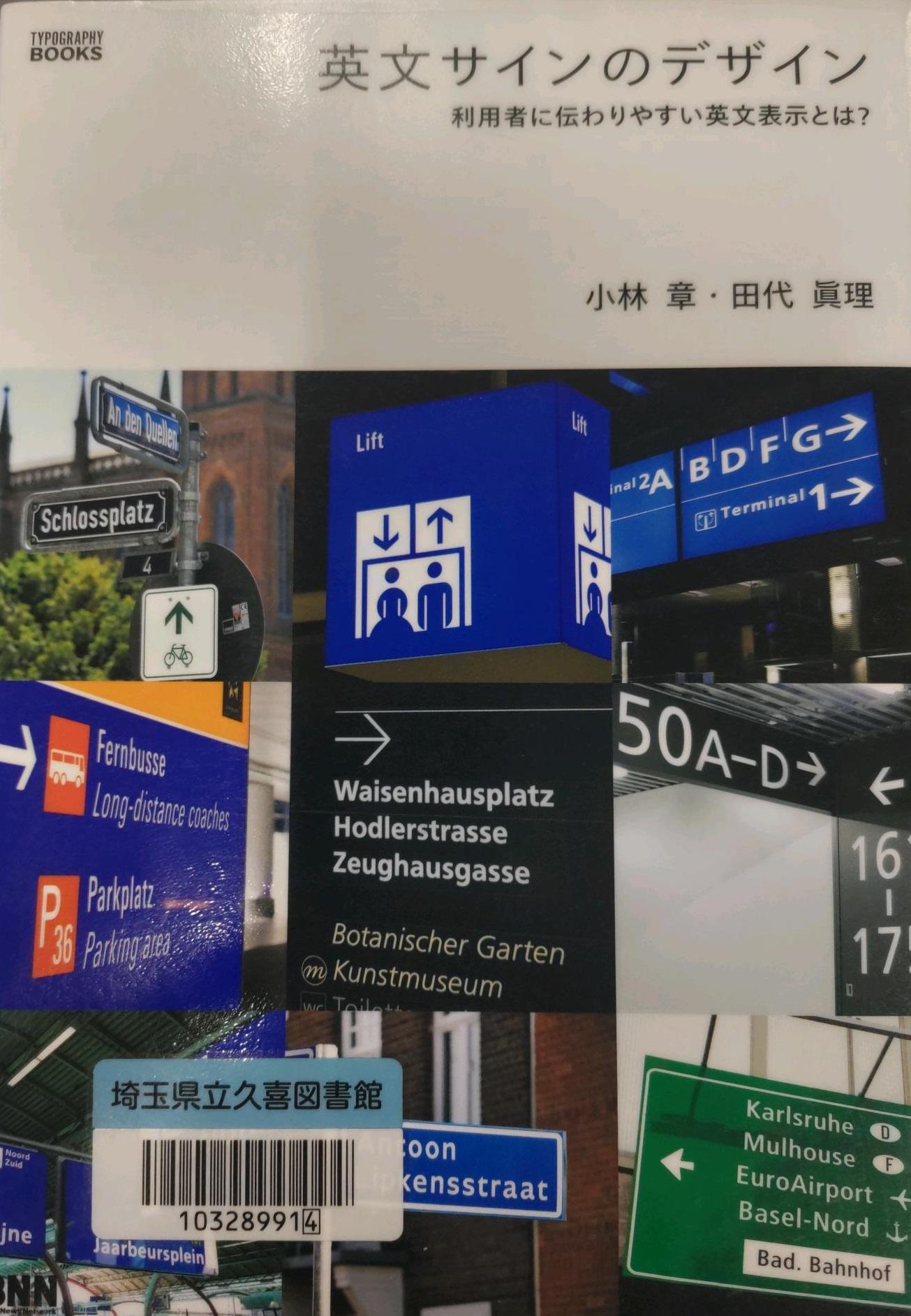

『英文サインのデザイン』(小林章著 ビー・エヌ・エヌ新社 2019)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:727/エイ>

多言語での案内板を街中で見かけることが多くなってきた。この英語で作られた案内板は日本人にとってはわかりやすいが、本当に英語話者に通じているのだろうか?例えば、日本語の「」を英語の""に置き換えた文章がある。日本人は「」内を強調したいだけだが、""は皮肉を込めた強調と受け取られ、要らぬ誤解を招く。この本はどのような文章・フォント・記号を使えばよいかを教えてくれる。この本を読んだ後は街中の多言語案内板をまじまじとみつめてしまうことになるだろう。

(紹介者: T・O)

■No.2■

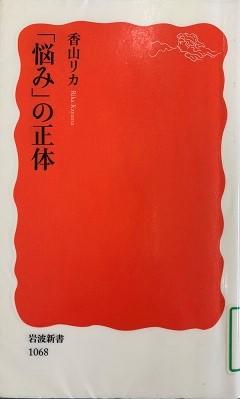

『「悩み」の正体』

(香山リカ著 岩波書店 2007年)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:493.7/ナヤ>

時代によって人々の「悩み」は変わっていく。現代社会においても現代特有の様々な悩みを抱え日々生活をしている。著者もまた、「悩み」の中身が時代によって変化してきているのだと述べている。従来なら悩みにならなかった問題が、悩みになってしまっている。 私たちは今抱えている悩みをどう解消すればいいのか?様々なケースから悩みの背景を丁寧に解きほぐし、「悩みの正体」を見極める。本書には何かしらのヒントが集まっている。

(紹介者:ET)

■No.3■

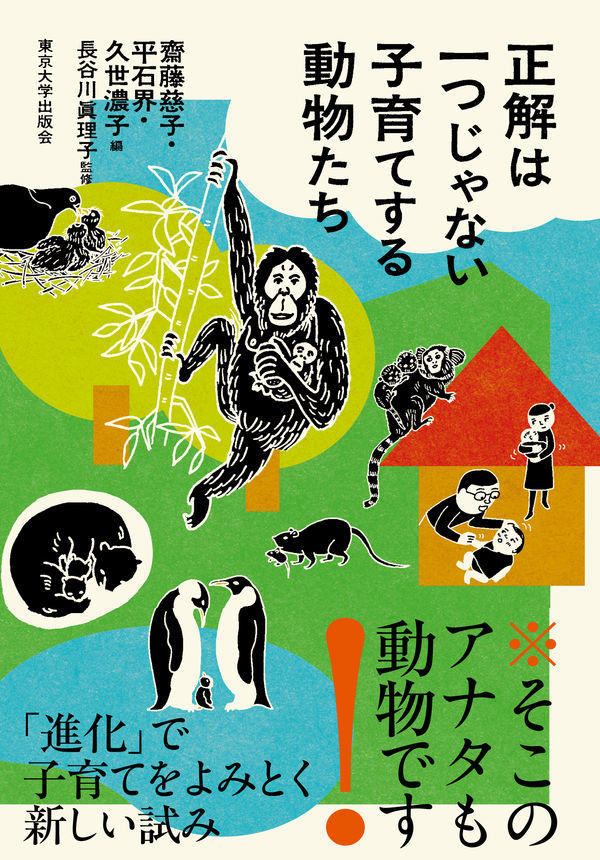

『正解は一つじゃない 子育てする動物たち』

(齋藤慈子ほか編 東京大学出版会 2019)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:481.78/セイ>

カッコウの托卵は育児放棄?いやいや、子孫を残すために最適な方法を、長い年月をかけて模索してきた結果なのだ。メスのワンオペ、オスの授乳。様々な動物の驚きの育児方法は、どれも正解であり、また発展途上の形態でもある。動物の子育てを知り、自分自身の最適な育児を探っていくための参考書となる楽しい一冊。なんと執筆者は全員(人間の)子育て経験者だ。 人間はどのように子育てすべきか...それももちろん、正解は一つじゃない。

(紹介者:山本)

それでは、次回もお楽しみに。

2022年11月1日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『蜜蜂と遠雷』(恩田陸著 幻冬舎 2016)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:913.6/オン>

2週間に及ぶ国際ピアノコンクールのすべてを、4人の主要コンテスタントの視点で描いた、音楽小説・青春小説の大作。

全編に渡り「音が聴こえる」。クラシック音楽を知らない人も、それぞれのコンテスタントがどんな音楽を表現しているかがイメージできる。主要コンテスタントに加え、選考委員やステージマネージャーなどの脇役も個性的で存在感がある。

決して最後のページを最初に見ないように。第156回直木賞受賞作品。

(紹介者: 佐藤)

■No.2■

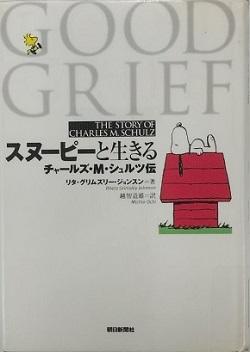

『スヌーピーと生きる -チャールズ・M・シュルツ伝』

(リタ・グリムズリー・ジョンスン著 朝日新聞社 2000)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:726.1/スヌ>

今年、生誕100周年となる漫画家・チャールズ・M・シュルツ。

スヌーピーなど個性的なキャラクターが登場する漫画『ピーナッツ』の生みの親である。

本書は、彼の生い立ちや人物像、『ピーナッツ』の誕生から歩みまで、本人や友人などの取材から迫っていく。

彼の晩年の絵には、線の震えがある。心臓の手術後、手の震えの症状が出てからも漫画を描き続けたのである。その線の震えもまた味わい深さが感じられるので驚きである。

(紹介者:A・S)

■No.3■

『すばらしい人体 あなたの体をめぐる知的冒険』

(山本健人著 ダイヤモンド社 2021)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:491.3/スハ>

人の体がいかに精巧で素晴らしい機能を持っているか。

何気ない生活の中でそのことになかなか気づけないが、体の中では常に当たり前のようにすごい仕事をこなしている。

本書は、外科医である著者が人体の仕組みや病気、健康の常識や医学史について、ユーモアを交えて分かりやすく解説している。自分の体ってこんなにすごいのかと、知れば知るほど驚きの連続!

専門知識がなくても気軽に読め、健康な今の自分の体に感謝したくなる1冊。

(紹介者:E・H)

それでは、次回もお楽しみに。