図書館ブログ

2022年9月28日

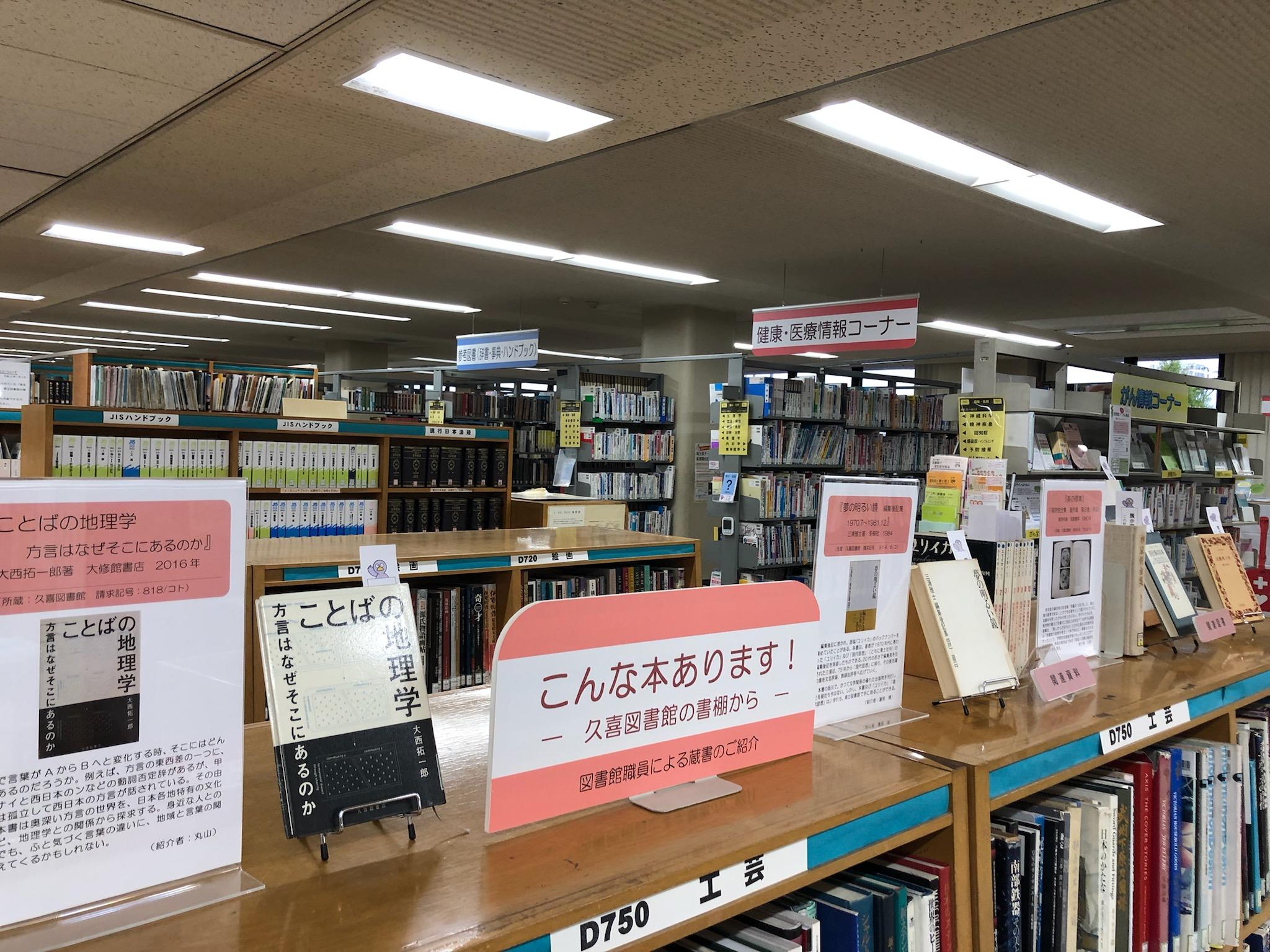

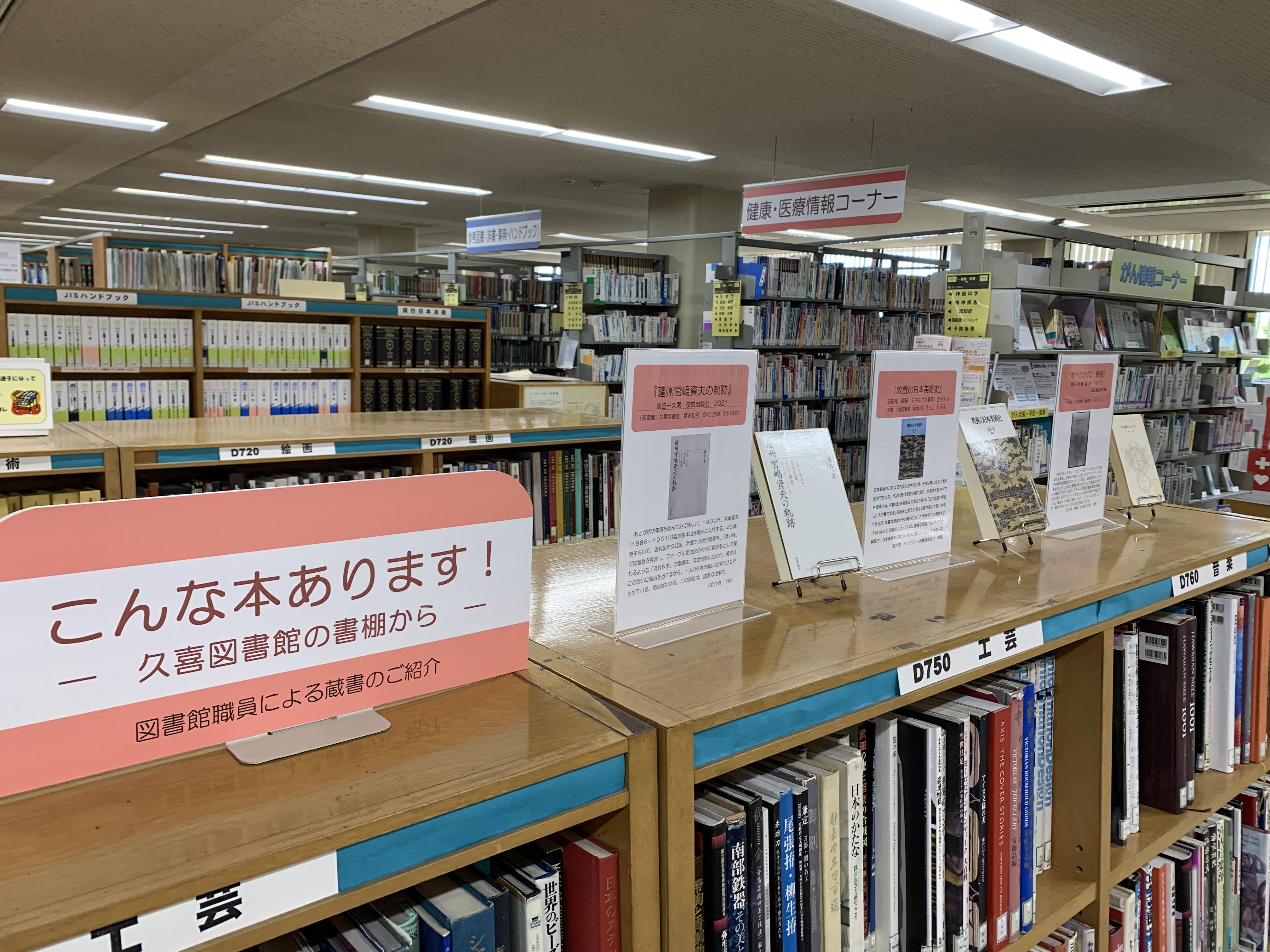

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

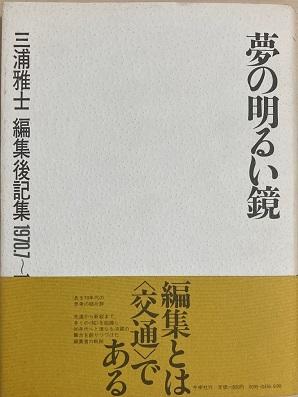

『夢の明るい鏡 編集後記集1970.7~1981.12』(三浦雅士著 冬樹社 1984)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:914.6/ユ>

編集後記に惹かれ、詩誌「ユリイカ」のバックナンバーを集めていたことがある。

本書は、著者が1970年代に携わった「ユリイカ」及び「現代思想」(ともに青土社刊)の編集後記を再録したものである。

20代の若さで編集長を任された三浦は、75年から「現代思想」に移り、その後活躍の場を文芸評論、舞踊批評等へ広げていく。

本書の版元で、かつて文学関係の優れた出版物を刊行した冬樹社も今はない。しかし、本書及び「ユリイカ」「現代思想」はいずれも、県立図書館で手に取ることができる。

(紹介者: 蓮見 博)

■No.2■

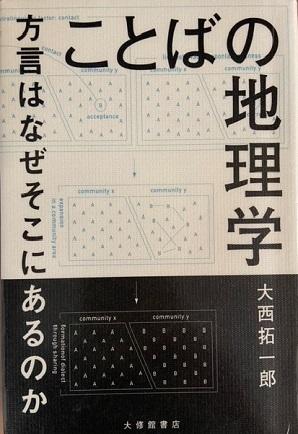

『ことばの地理学 方言はなぜそこにあるのか』(大西拓一郎著 大修館書店 2016)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:818/コト>

ある地域で言葉がAからBへと変化する時、そこにはどんな背景があるのだろうか。

例えば、方言の東西差の一つに、東日本のナイと西日本のンなどの動詞否定辞があるが、甲府盆地では孤立して西日本の方言が話されている。その由来とは?

本書は奥深い方言の世界を、日本各地特有の文化や地形など、地理学との関係から探求する。

身近な人との対話の中でも、ふと気づく言葉の違いに、地域と言葉の関係性が見えてくるかもしれない。

(紹介者:丸山)

■No.3■

『「美の標準」(「柳宗悦全集 著作篇 第8巻」所収)筑摩書房』(柳宗悦著 佼成出版社 1890)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:750.8/ヤ>

昨年度の柳宗悦の記念展「民藝の100年」に、柳の美の基準を知ることができる著作として紹介されていた。

収録本を探したが中々見つからない。

それもそのはず。焼き物や書など種の工芸品2点を比べて批評する雑誌連載は、「美しからざるもの」とされた高名な芸術作品の「所蔵家の迷惑を考え」1年で中止に。再録もされなかったという。世間的な価値を物ともしない辛口批評は実に面白い。

無銘の実用品である「民芸」の美の秘密を知りたい方は、是非。

(紹介者:小西)

それでは、次回もお楽しみに。

2022年9月21日

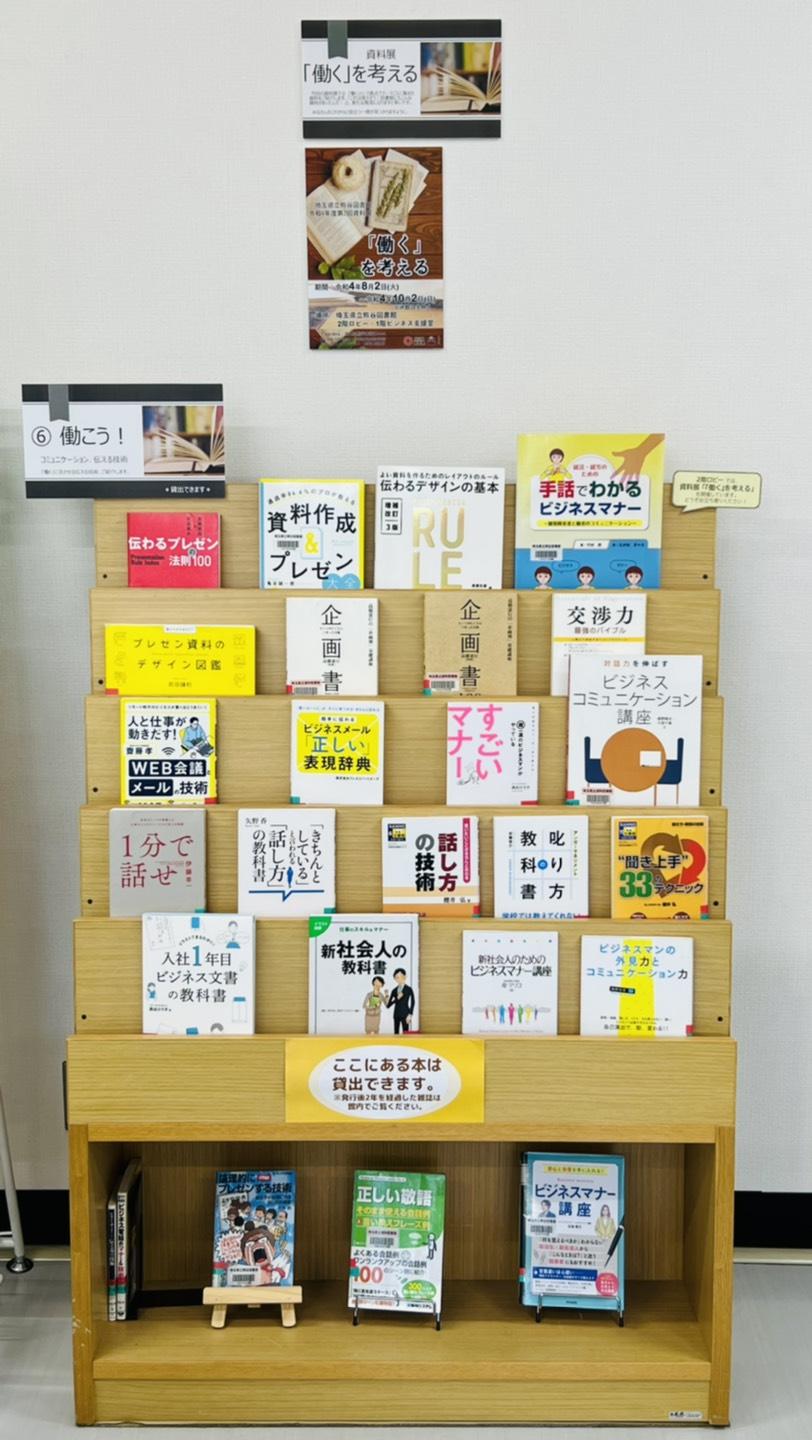

資料展「『働く』を考える」開催中!

こんにちは。

熊谷図書館のビジネス・産業支援担当です。

現在、熊谷図書館2階ロビー、1階ビジネス支援室では資料展「『働く』を考える」を開催中です。今後に役立つ「働く」ことに関連した資料を集め、6つのテーマに分けて展示をしています。

2階ロビーでは、「1.働くとは?:概念・哲学」、「2.さまざまな働く:業界・職種」、「3.働くには:就職・就業」、「4.働こう!:スキルアップ・仕事術」、「5.こころ健やかに働く:メンタルヘルスケア」の5つのテーマを。

1階ビジネス支援室では、「6.働こう!:コミュニケーション、伝える技術」のテーマで資料を展示しています。

展示資料は一部の資料を除き、貸出することも可能です。では、ここからは各テーマを順に御紹介します!

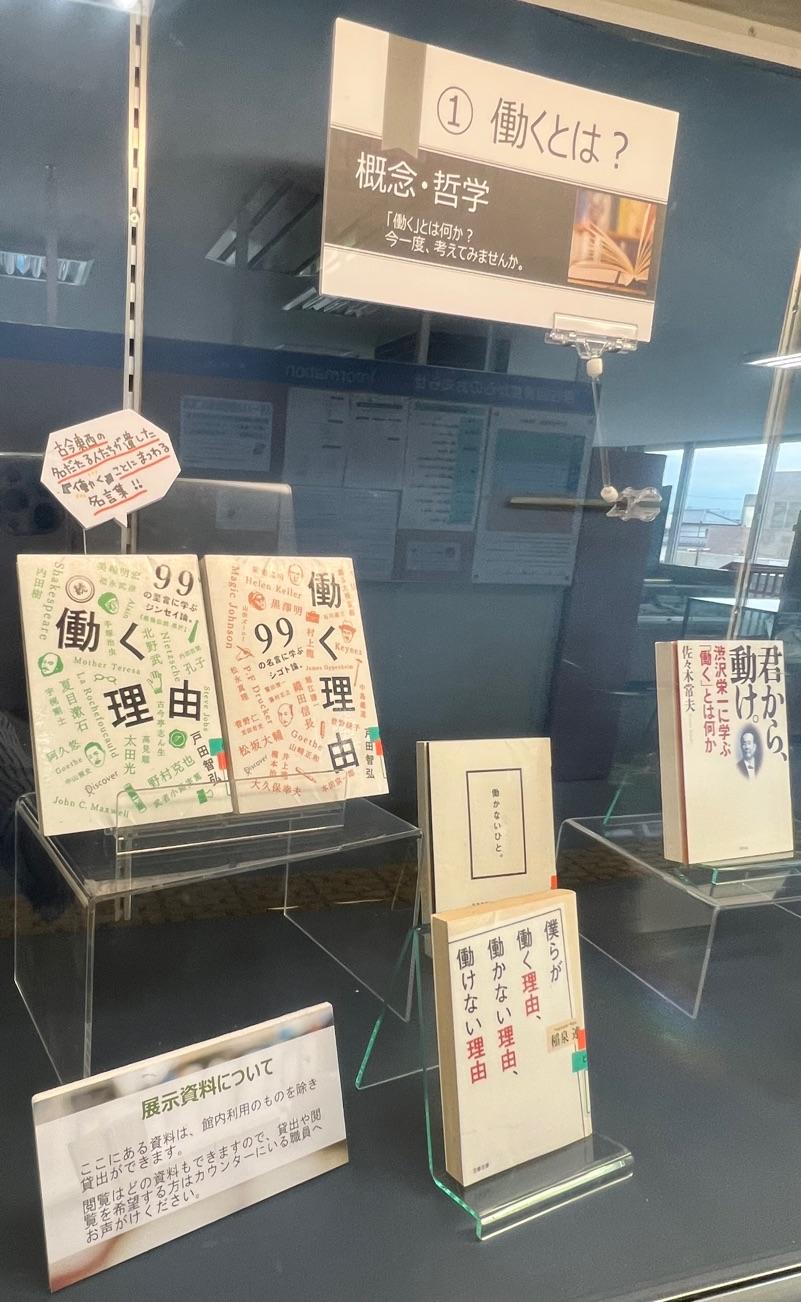

1 働くとは?:概念・哲学

まずは「働く」を考えるにあたり、働くとは何か? なぜ働くのか? その概念・哲学に関する資料を集めました。「働く」ことの理由、意味、考え方がやさしくまとめられた児童書も展示しています。

今一度、「働く」を考えてみてはいかがでしょうか。

➧展示資料「1 働くとは?:概念・哲学」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

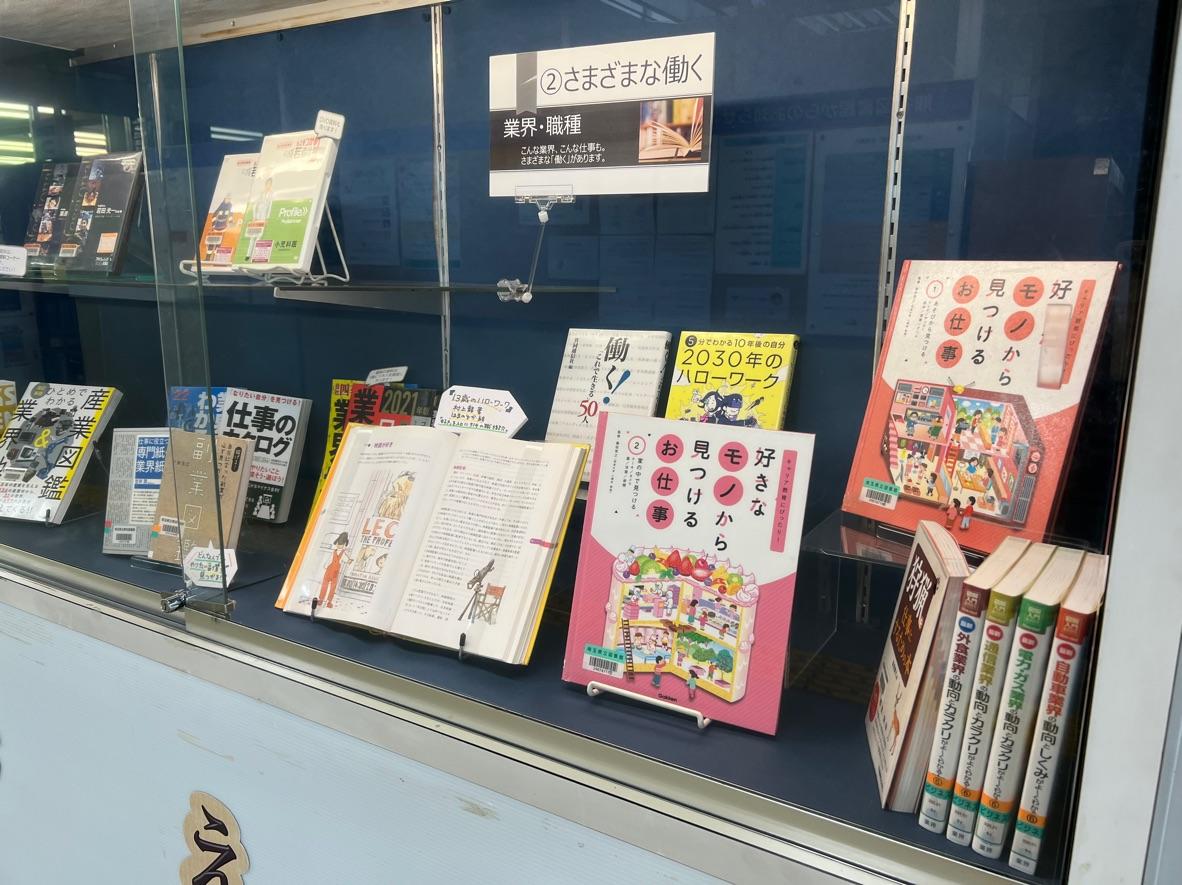

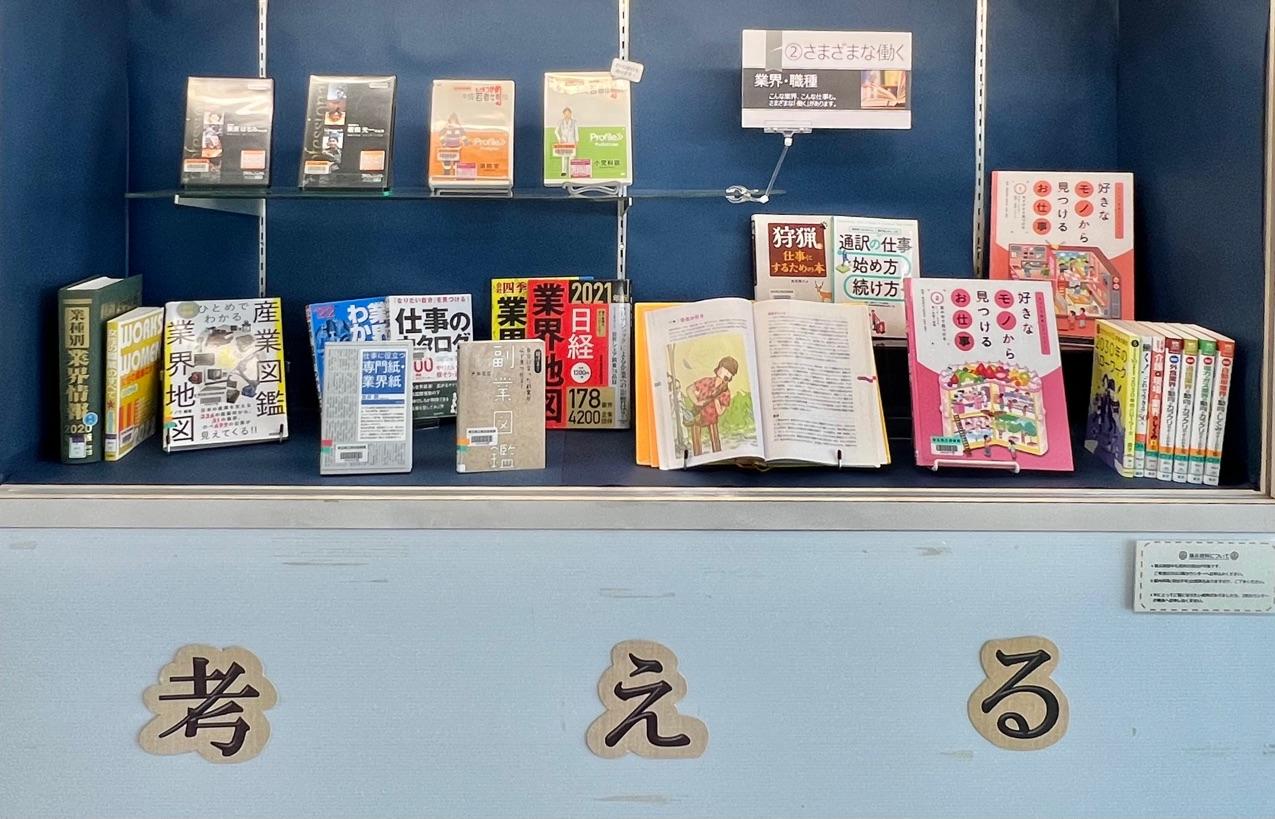

2 さまざまな働く:業界・職種

次に、さまざまな業界・職種に関する資料を集めました。どんな仕事が存在し、どうしたらその仕事に就くことができるのか。御覧いただくことで、「こんな仕事があるんだ!」「こんな副業ならできるかも?」などと、新しい発見があるかもしれません。

➧展示資料「2 さまざまな働く:業界・職種」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

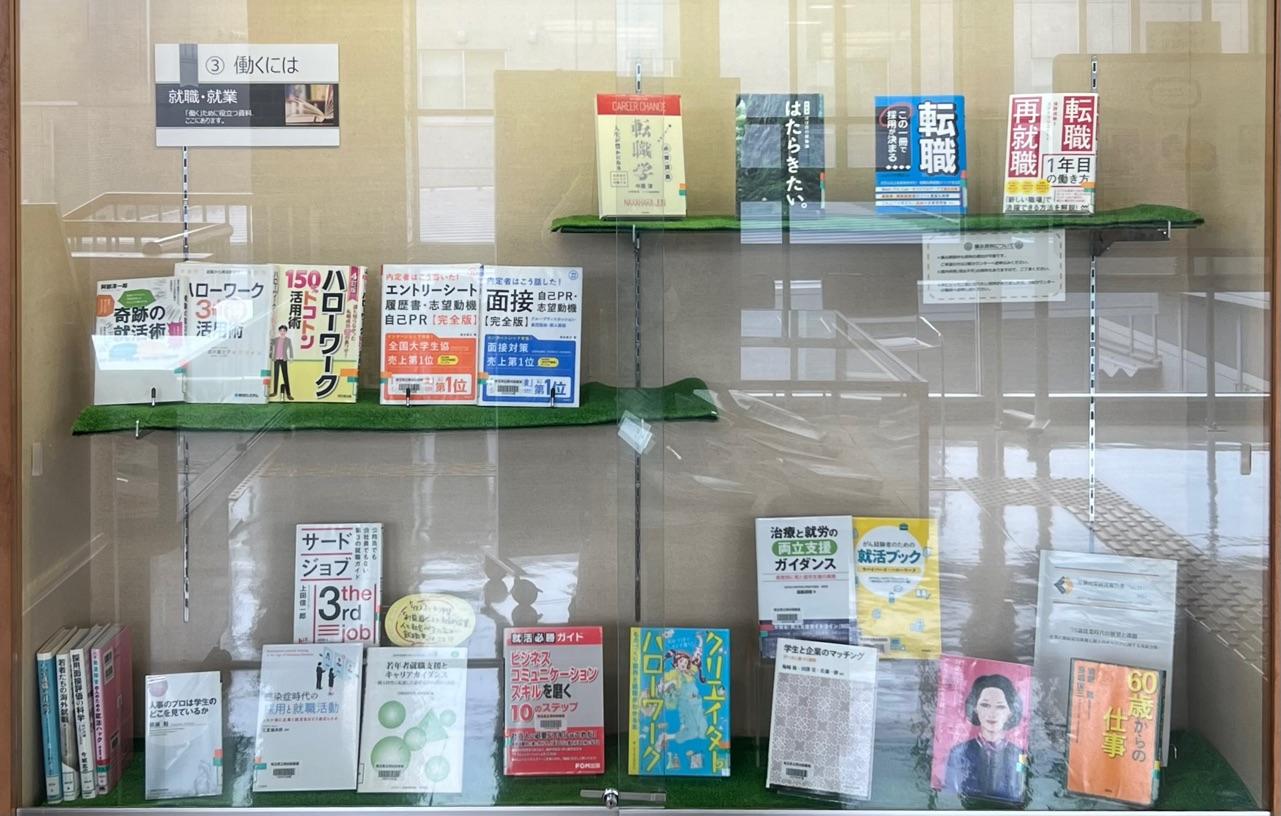

3 働くには:就職・就業

そして、このコーナーでは仕事に就くために役立つ「就職・就業」に関する資料を集めました。就職、転職、再就職、とさまざまなケースの資料を展示しています。このコーナーの展示以外にも、1階ビジネス支援室には就職・就業に関する資料を御用意しています。

ぜひ御活用ください!

➧展示資料「3 働くには:就職・就業」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

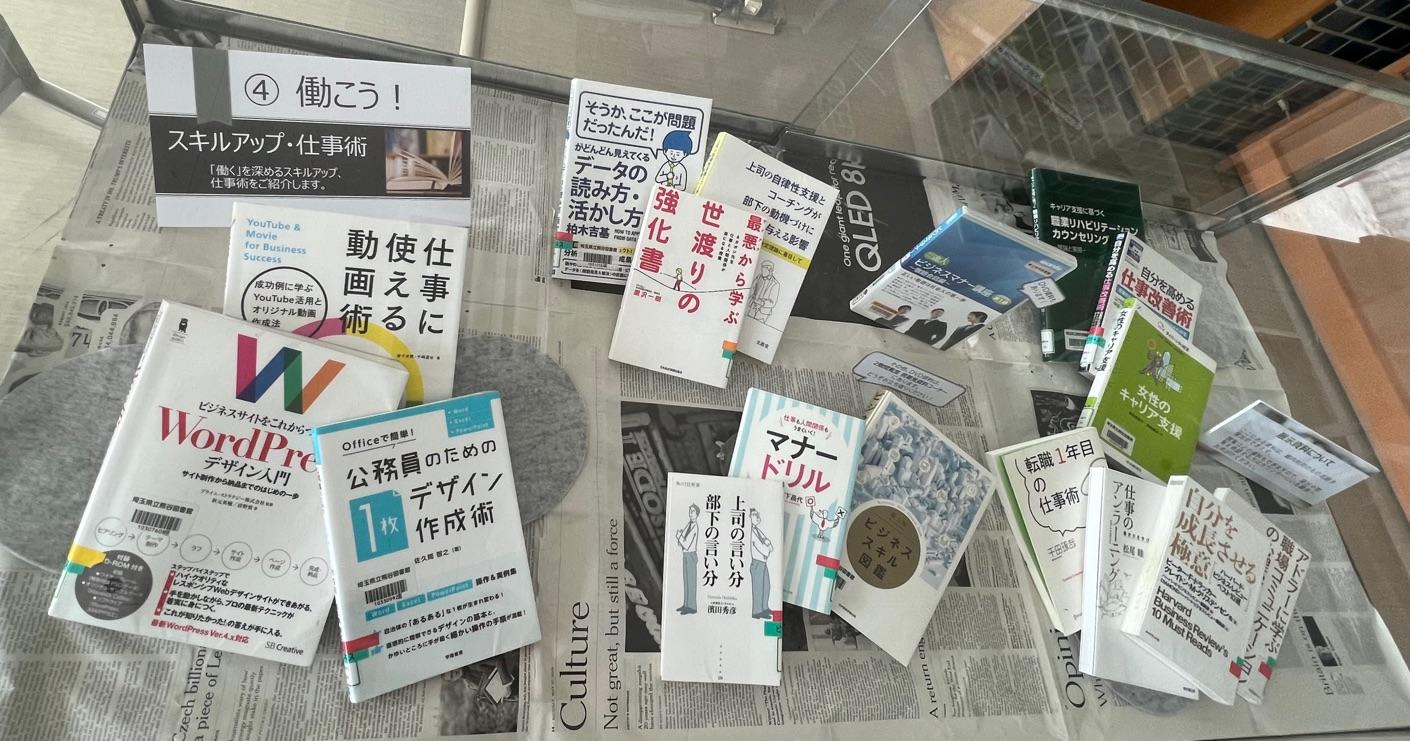

4 働こう!:スキルアップ・仕事術

続いてこちらのコーナーには仕事に就いた後、「働く」を深めるためのスキルアップ、仕事術に関する資料を集めました。ビジネスマナー、仕事改善術から実務につながる動画作成、デザイン術など、実践に使える資料を紹介しています。

お手に取って見てみたい方は、どうぞカウンター職員までお声がけください!

➧展示資料「4 働こう!:スキルアップ・仕事術」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

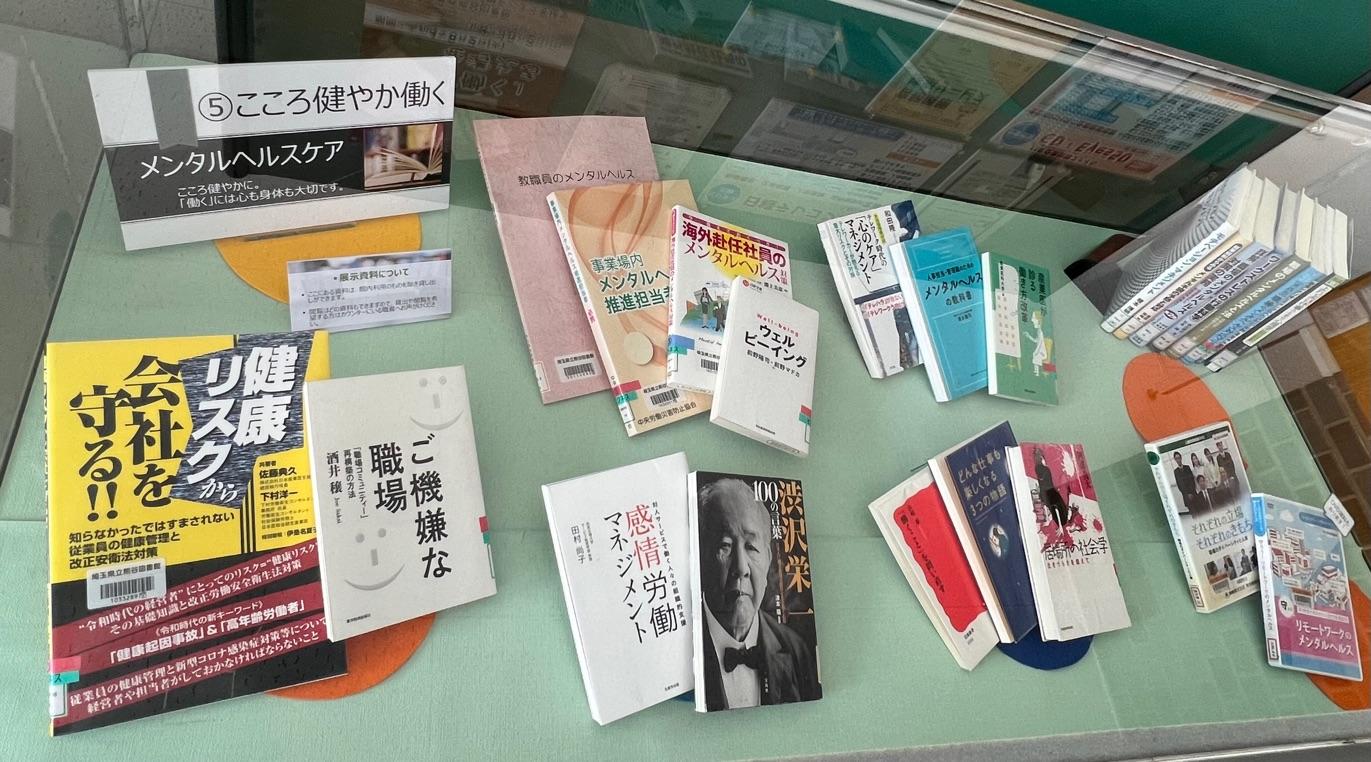

5 こころ健やかに働く:メンタルヘルスケア

「働く」にはこころとからだのバランスが大切。このコーナーではこころ健やかに働くための、メンタルヘルスケアに関する資料を集めました。DVD資料もあります。こころのもやもや解消に、少しでもお役に立てたらと思います。

➧展示資料「5 こころ健やかに働く:メンタルヘルスケア」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

6 働こう!:コミュニケーション、伝える技術

最後に、1階ビジネス支援室の展示の御紹介です。このコーナーでは、「働く」に活かせるコミュニケーション、伝える技術に関する資料を集めました。コミュニケーション力、交渉術、プレゼン手法の技術など、仕事だけでなく日常生活でも使える資料を展示しています。手に取りやすい書架のため、見てくださる方も多く、現在貸出中の資料も多々あります!

ビジネス支援室の一般書架にも関連資料がありますので、どうぞお気軽に御入室ください!

➧展示資料「6 働こう!:コミュニケーション、伝える技術」の詳細は資料リストを御覧ください (外部サイト:「ナラベル」)

展示期間も後半に入り、少し展示の様子も変化しています。 まだ御覧になっていない方も、既に御覧いただいた方も、ぜひお立ち寄りいただけると嬉しいです。みなさまの御来館をお待ちしています!

----------------

期間:令和4年8月2日(火曜日)~10月2日(日曜日)

場所:埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー、1階ビジネス支援室

----------------

2022年8月26日

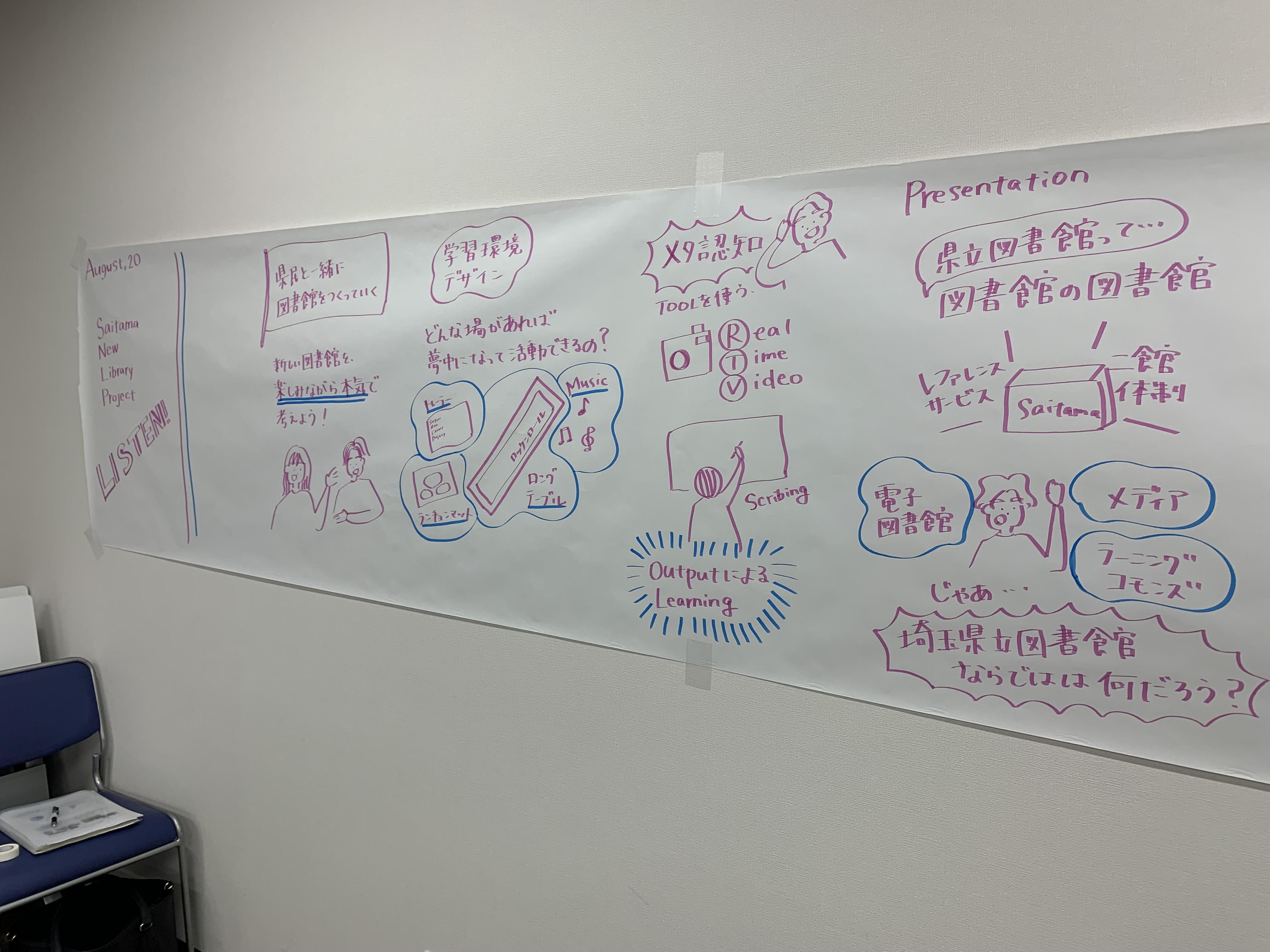

第1部第1回「県民とともにつくる新県立図書館ワークショップ」が開催されました。

2022年8月20日(土曜日)に、「県民とともにつくる新県立図書館ワークショップ」が開催されました。

当日は、10名の方が参加されました。(県立図書館の職員もオブザーバーとして参加しました。)

中には、県内だけではなく、都内から足を運んで参加してくださった方もいました。

ここでは、どのようなワークショップが実施されたのか。

すこしご紹介したいと思います。

《県民とともにつくる新県立図書館ワークショップ - 埼玉県》(埼玉県教育委員会主催)

(https://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/library-info/sinkenritu-workshop.html)

当日は、10人ほど集まり、そこで2人1組ずつで作業を行いました。

ワークショップの講師を担当されたのは、

同志社女子大学名誉教授の上田信行先生です。

ワークショップの流れについて、上田先生から説明があった後に、

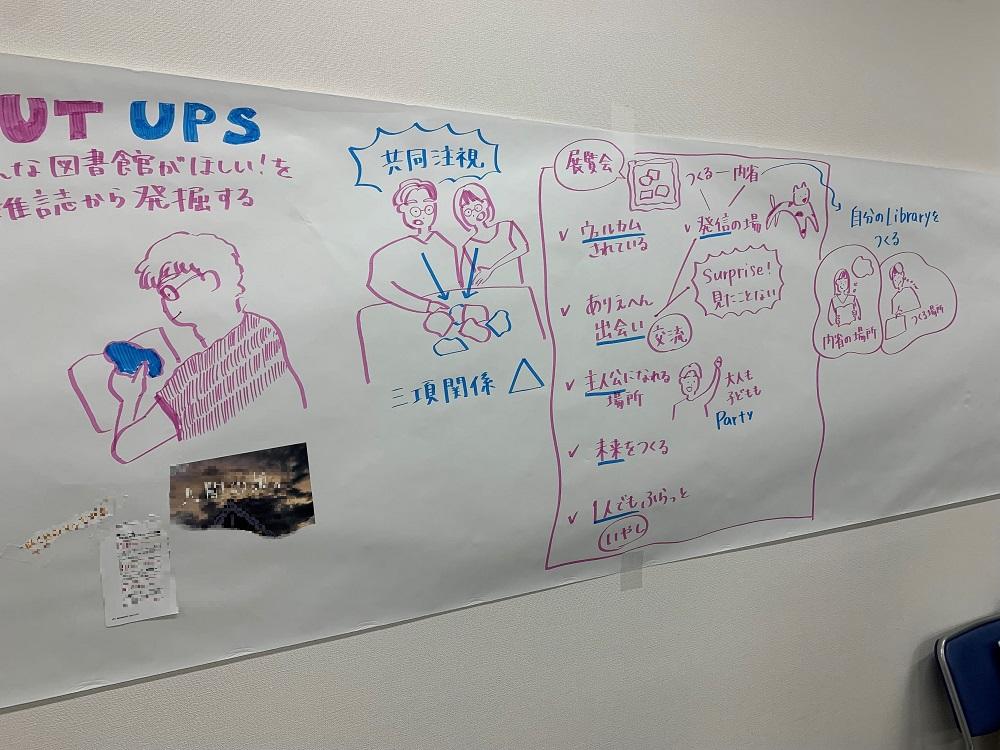

CUTUPS(カットアップス)という手法を使って、実際に手を動かしながら作業をしました。

まず、雑誌からこれからの図書館のイメージに合う写真や言葉を

探し出し、ちぎります。

それを材料に二人で対話しながら、

ロッケンロール紙という名のロール紙に、

糊で張り付けたり、マーカーで書いた線や言葉でグルーピングし、

その後、CUTUPS(カットアップス)の内容を全体と共有しました。

ワークショップでは、スクライビングという方法を用いて、

書記として参加された方が記録をしていました。

記録したものは、ワークショップの作業の区切りごとに、

全体で共有され、今、どのようなことが話し合われていて、

どのような作業が進行中なのかを共通の認識を持つことができるような

仕組みになっていました。

最後に、こんな県立図書館になってほしいというテーマで

個別に発表がありました。

当日のスクライビング

意見を共有する際には、自然と拍手が生まれて、

作業を進めるにつれて、初めは緊張した表情だった方も、楽しそうに笑う場面が見られました。

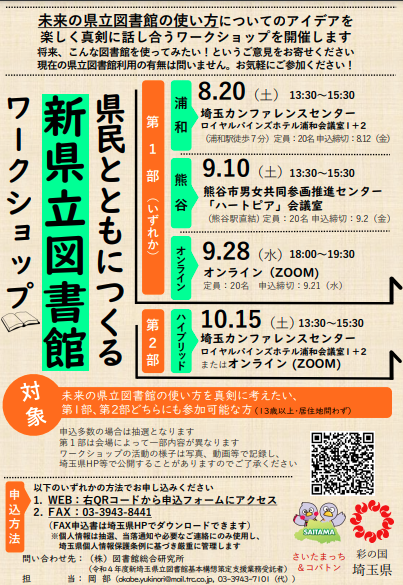

これからも下記のワークショップが予定されており、

第2回を希望される方は9月2日(金曜日)まで、第3回を希望される方は9月21日(水曜日)まで、

お申込みを受け付けています。

第1部ワークショップ

・第2回(9月10日(土曜日)):熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」会議室

・第3回(9月28日(水曜日)):オンライン参加(Zoom)

第2部ワークショップ(10月15日(土曜日))

・埼玉カンファレンスセンター ロイヤルパインズホテル浦和会議室1+2

または オンライン参加(Zoom)のいずれかを選べます。

詳細は、下記のURLをご参照ください。

《県民とともにつくる新県立図書館ワークショップ - 埼玉県》(埼玉県教育委員会主催)

(https://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/library-info/sinkenritu-workshop.html)

ご興味のある方は、ぜひご参加ください!

2022年8月10日

中学生が職場体験学習にやって来ました!

久喜図書館では7/21(火)、7/22(水)の2日間、伊奈学園中学校の生徒1 名の職場体験学習を実施しました。

2日間のスケジュールは、図書館の基本的な仕事であるカウンターでの返却処理や書架整頓(本が決められた順番(分類)どおりに並んでいるかを確認して、間違って配架してある本を戻したり、本棚がみだれているのを直したりする作業)、各担当が行っている図書館サービスなど内容は盛りだくさん。

その中から今回は、情報・地域協力担当の業務のひとつである図書館協力業務の体験の様子についてご紹介します。

図書館協力業務は、みなさまからリクエストされた本などを集めて県内の図書館へ「協力車」(搬送車)に積んで送り出し、また久喜図書館に届いたリクエストの本などを各カウンターに届けるという仕事です。「協力車」は県立図書館2館に加え、市町村立図書館や大学図書館、図書館類縁機関を巡回しています。「協力車」が運行していることにより、埼玉県内全ての公共図書館等が蔵書を共有し、図書館間で本を貸し借りすることができます。「協力車」については、詳しくはこちらをご参照ください。

まず、担当が毎日必ず最初に行うことは、「協力車」が到着する前にリクエストされた本やCDなどの資料を棚から探します。中学生には、2階公開閲覧室の本棚からリクエストされた本を探してもらいました。

資料を集めてきたら、貸出処理をして資料を入れるオリコン(折りたたみコンテナの略)に詰めます。

オリコンに詰め終わったら車庫に運び、協力車の到着を待ちます。市町村立図書館行き、県立熊谷図書館行き、浦和分室行きとオリコンを分け、この日送るのは合わせて全部で13箱でした。

「協力車」が到着しました。集めた資料を車に載せて、県内各図書館へと出発します。

「協力車」から受け取った久喜図書館宛てのオリコンは、この日11箱でした。

届いた資料はリクエストの資料と返却資料に仕分けして、返却資料は返却処理を行ってから各カウンターへ届けます

ここまでで時間がきてしまい、情報・地域協力担当の仕事の体験は終了です。飲み込みが早く、仕事も丁寧で大変助かりました。

今回のいろいろな体験を通して図書館や本により興味を持ち、今後利用者として図書館を使ってもらえたら嬉しいです。2日間、お疲れさまでした。

2022年7月27日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『教養の日本美術史』(古田亮編著 ミネルヴァ書房 2019)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:702.1/キョ>

日本美術のこれまでの歩みを考えた時、それは常に文化であり、政治であった。

作品は時代を映す鏡であり、作者は作品の中で生き続ける。本書は日本美術史の通史を時代ごとに詳細に解説した入門書である。美術史と言うと覚える事が多いと思いがちであるが、本書は読者がその関心に応じて各作品への興味を広げられるような構成となっている。

豊富な図鑑と分かりやすい解説で、日本美術史の魅力を存分に味わうことのできる一冊!

(紹介者: 尾崎)

■No.2■

『極光のかげに(冨山房百科文庫1)話』(高杉一郎著 冨山房 1977)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:916/キ>

1945年8月9日、ソビエト(現ロシア)は日ソ不可侵条約を破棄し旧満州に侵攻した。その後、約57万5千人の日本兵等を強制的にシベリアに抑留し、鉄道建設などの労働を課した。

これは、極寒の地イルクーツク捕虜収容所での体験記である。当時のスターリン社会主義体制を背景に政治局員、将校やロシア人女性との交流を内面から描いている。

著者は4年後に復員したが、5万5千人が死亡した。戦争がもたらすものは何かを問いかける。

(紹介者:前野)

■No.3■

『蓬州宮嶋資夫の軌跡』( 黒古一夫著 佼成出版社 2021)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:910.268/ミヤ002>

あとがきや年譜を読んでみてほしい。1930年、宮嶋資夫(1886-1951)は臨済宗本山天龍寺に入門する。

45歳。妻子もいて、週刊誌や文芸誌、新聞で小説や随筆を、「赤い鳥」では童話を発表し、ファーブル昆虫記の刊行に翻訳者として関わるような「流行作家」の宮嶋は、なぜ出家したのか。

著者はこの問いに焦点を当てながら、1人の作家の戦いを浮かび上がらせている。読めばわかる。この評伝は、誠実な仕事だ。

(紹介者:YM)

それでは、次回もお楽しみに。