図書館ブログ

2018年2月4日

障害を持つ子どもたちにも「読書って楽しい」ことを伝えたい

活字を読むのが難しい児童・生徒のための障害者用資料

~マルチメディアデイジーなどの障害者用資料展示と体験会 を終えて

"障害を持つ子どもたちにも「読書って楽しい」ことを伝えたい"

障害者サービス担当の職員が図書館から出て、教育センターなどで行われる教員のための研修会で、障害者用資料の展示や体験会を行う「出張資料展示・体験会」を実施しています。この取り組みも今年で3年が経ちました。

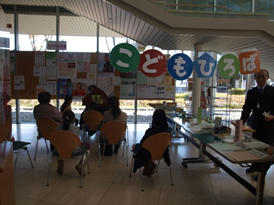

<大研修室のロビーでの資料展示・体験会の写真>

体験会でなかでも、人気があったのは、マルチメディアデイジー体験コーナーでした。

出張資料展示・体験会を始めた1年目は、多くの先生方から

「マルチメディアデイジーって何?」

といった質問を受け、マルチメディアデイジーの存在自体が知られていない現状を痛感しました。

また、それだけでなく、

「県立図書館って本を貸出するの?」

といった質問を受け、マルチメディアデイジーだけでなく、県立図書館の存在を含め、広報していく必要性を感じた1年でした。

3年目の出張資料展示・体験会では、先生方から

「マルチメディアデイジーって聞いた事があるけれど、実際に見たのは初めて」

との感想が多く、マルチメディアデイジーの認識に変化を感じ取ることができました。

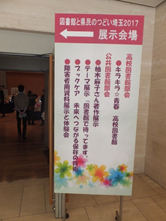

今年度は、埼玉県立総合教育センターをはじめ、さいたま市職員研修センター、各市町村教育委員会指導事務主管課長等の会議、特別支援学校の校長・副校長・教頭の先生方の会議、埼玉県立騎西特別支援学校の職員研修、「図書館と県民のつどい」等、出張資料展示・体験会では多くの機会をいただくことができました。

関係の皆様、貴重な機会をありがとうございました。

<「図書館と県民のつどい」での資料展示・体験会の写真>

「図書館と県民のつどい」初参加!たくさんの方にご来場いただきました。

YouTubeにて

マルチメディアデイジー「ごん狐」を再生しているところが見られます(日本障害者リハビリテーション協会提供)

(https://www.youtube.com/watch?v=c4zqmWJm3Zk)

2018年1月10日

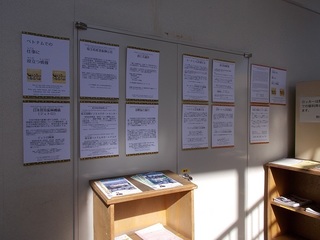

資料展「料理雑誌に見るおせちの40年」(久喜図書館)

こんにちは。

埼玉県立久喜図書館の新聞・雑誌担当です。

久喜図書館では、1月28日まで

資料展「料理雑誌に見るおせちの40年」を開催しています。

ここ40年間の料理雑誌(『栄養と料理』『NHKきょうの料理』等)から特徴的な号を抜き出し、おせち料理の変化をたどっていきます。

由来を添えたおせち料理の模型も展示中です。

おせちと一口に言っても、個人個人イメージは異なりそうです(当館内調べ)。

伝統を重んじ縁起物を中心に詰めるお宅もあれば、とにかく家族が喜ぶメニューを重視してこしらえるお宅もあるようです。出来合いのおせちを少しだけ用意してお正月の気分を楽しむという人も...。

おせちは、一年の初めを飾る大切な行事食であることは今も変わりませんが、この数十年の間に様々に多様化していたことが、料理雑誌の記事から伺えます。

今から40年くらい前の料理雑誌には、伝統的なおせちのレシピしか見られないのでは?と想像しながら本展示の準備をしていたのですが、この頃にはすでに「アンチおせち」などという言葉が誌面に見られました(驚)。

また、おせちのメニューが当たり前のように洋食や中華にアレンジされており、かなり想像を裏切られました...。

古い雑誌を紐解くと、いろいろなことが見えてきますね。

おせちの多様化は、メニューのアレンジにとどまりません。

重箱を使わない大皿・小皿の写真が表紙を飾るようになったり、少量のレシピ、塩分・カロリーを意識したレシピが登場したり...。

いろいろな路線の記事が誌面を賑わせています。

家族構成の変化や健康志向ブームが行事食にまで影響を及ぼし始めたのかな?等とそれぞれの記事が出始めた背景がいろいろと想像されます。

(写真は、ある年の当館職員の正月の食卓です。美味しそう!)

多様化しながら、今もなお正月の定番として輝くおせち。

最近の雑誌では、多くの人に気軽に作ってもらえる簡単なレシピ、時短レシピの記事がよく見られるようになりました。その一方で、本格的なおせちを丁寧に作る、一品だけでも手作りしてみよう!といった記事も見られます。こういった記事には、行事食の伝統を大切にしていきたい!という料理関係者の願いが込められているように感じられます。

雑誌は、資料保存の観点から、刊行後2年以上経過しているものは、館内のみでの閲覧となります。

本展示は、2年以上経過している雑誌が中心の展示となりますので、館内の閲覧スペースで、ゆっくりご覧いただければと思います。

今年の正月はおせちを食べずに終わってしまったな...という方、

ぜひ、料理雑誌で行事食おせちに触れてください。

ご来館を心よりお待ちしています!

資料展「料理雑誌に見るおせちの40年」

期間 平成29年12月12日(火)~平成30年1月28日(日)※休館日を除く

場所 埼玉県立久喜図書館 2階 閲覧室

2017年12月27日

「図書館と県民のつどい埼玉2017」を開催しました。

2017年12月22日

情報の探しかた講座 健康・医療情報コースを開催いたしました

「サプリを飲むだけで元気」「95%が満足」・・・?

なんかアヤシイ、でも何を信じていいのかわからない!という、世に溢れる健康情報にお困りの方のために「情報の探しかた講座 健康・医療情報コース」を開催いたしました

今年度の講座は全3コース。

講座「健康情報の『目利き』になりましょう」で、メディアにあふれる健康情報を正しく読みとるコツを、ビデオ学習やワークショップを交えて、わかりやすく学びました。

聖路加国際大学作成のDVD「ヘルスリテラシーeラーニング」から、情報を見極めるキーワード「いなかもち」について学びます。DVDは当館で貸出ができます

実際の広告を使って、「この記述はアヤシイ!」「どんな情報があったらいいかな?」と話し合っています。

講座「カラダと病気の情報を探そう」では、『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉』をテキストに病気や薬、医療機関の調べ方を実習形式で紹介しました

薬や病気の情報を調べるときに、信頼できる図書やウェブサイトはどんなものがあるのかな?

『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉』は県立図書館ウェブサイトから全文無料でダウンロードできます!

ウェブサイトの名前を覚えなくても、『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉』の中のハイパーリンクをぽちっと押せば、簡単に各ウェブサイトへ飛んでいけますねご自宅でもぜひ試してみてください。

そして講座「オンラインデータベース「医中誌Web」を使ってみよう」では、医学論文や最新の研究動向を調べることができるオンラインデータベース「医中誌Web」の検索方法を、実習形式で学びました。

埼玉県済生会栗橋病院司書 深谷里子氏に講師としてお越しいただきました

医中誌Webは県立図書館で、無料で利用できる便利なデータベースです。キーワードから簡単に検索もできますが、シソーラス検索や著者検索を覚えれば、もっと便利に論文を探すことができます

(医中誌Webは論文検索のためのデータベースです。論文の取り寄せはご相談ください)

インフルエンザにヨーグルトは効果があるのか・・・!?皆真剣に論文を探しています。

情報の探しかた講座で使用したテキストは、一部を除いてウェブサイト上で公開しております。今回参加できなかった方も、ぜひご覧になってみてくださいね♪

《情報の探しかた講座テキスト》

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/sagashikata/sagashikata_txt.html

県立図書館では、皆様の情報探しのお手伝いをいたします!

今回のように情報を探す力をつけるための講座を開催するほか、図書館の資料などを使って、調査・研究のお手伝いをする「レファレンスサービス」も行っております。

「がん検査について知りたい」「糖尿病のフットケアって?」「県内に認知症の相談窓口はあるの?」などなど、調べたいことがございましたらぜひ図書館へ!

来館のほか、お電話(0480-21-2659)やウェブサイト(https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/reference/attention.html)からもご質問を受け付けております。

2017年11月30日

ビジネスライブラリカフェ2017を開催しました。

こんにちは、ビジネス・産業支援担当です。

11月12日(日曜日)、県立熊谷図書館で「ビジネスライブラリカフェ2017 ベトナムで働きたいあなたに 経験者に聴くベトナム人とうまくつきあうコツ」を開催しました。海外展開で一番大切なのは、相手を知ること。海外進出先として人気の高いベトナムについて楽しく学ぶカフェスタイルの講座を、ビジネス・産業支援担当と海外資料担当とで協力して企画しました。

埼玉県国際交流協会からお借りした、アオザイを着用し挨拶をするカフェオーナー(館長)

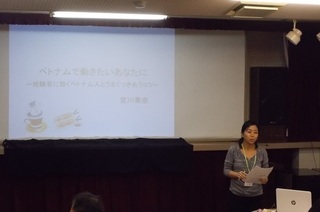

参加者はベトナム人ボランティア2名を含む20名。青年海外協力隊として2回ベトナムに派遣された経験をもつ宮川果奈さんから「ベトナム人とうまくつきあうコツ」をテーマにお話をうかがいました。

レストランでのオーダーをメモも取らずに暗記するベトナム人に驚いた話や、地元住民ではないのに困っている旅行者を周りの人を巻き込んで道案内してくれるベトナム人の親切なこと。隊員としての経験や、ホイアンで旦那さんと営んでいる日本料理レストランでの人々との関わりを通して、宮川さんが感じていらっしゃるベトナムの人々の印象について知ることができました。

続いてのワークショップでは、ベトナム語による自己紹介にチャレンジ。そして、これからやりたいこと、ベトナム人への質問、日本人への質問をテーマにグループごとに話し合ったり情報交換したりしました。

最後に図書館から、「ベトナム進出に役立つ図書館活用」の説明をさせていただきました。

終了後も歓談や連絡先交換が続き、もっと話したい、つながりたい、という気持ちが伝わってきました。

1階ロビーではパネルや写真を展示しました。また、講座の前後に、ベトナム茶(蓮花茶)を無料で配布しました。のべ58名の方に、ベトナムの雰囲気を味わっていただけたことと思います。

1階ロビーの様子

「ベトナムでの仕事に役立つ情報」「日本での暮らしに役立つ情報」(支援・相談機関の紹介)

「よんで あじわう べとなむ」(ベトナムでのビジネス関係新聞記事)

「みて あじわう べとなむ」(写真展示)

「のんで あじわう べとなむ」(13時のベトナム茶配布の様子)

参加者アンケートでは、「初めてのベトナムについての話としては大変よい。」、ベトナムへ出張したことがあるという方からは、「この四半世紀の変化・発展を知ることができ、有意義だった。」との感想をいただきました。

県内とはいえ、遠くからもご参加いただきありがとうございました。参加者の「ベトナム」つながりの交流がはじまったことが、何よりうれしく感動的でした。

鑑賞室内の展示品

「みて あじわう べとなむ」(アオザイ、ノンラー)

「したで あじわう べとなむ」(お菓子や蓮茶の包装物、コーヒーフィルター、コーヒー豆、インスタントコーヒー)

「きいて あじわう べとなむ」(ベトナム伝統音楽などのCD)

「よんで あじわう べとなむ」(ベトナム関連の本)

「ことば を まなぶ」(日本語学習の本や朗読CD、ベトナム語学習の本、ベトナムの学校教科書)

データベース体験コーナー

世界800万社の会社情報を収録する「コンパス企業情報検索サービス」などが、無料で使えます!

壁面にずらりと貼られているのは、A2版ポスターのベトナム語版利用案内の案です。図書館がベトナムの方にも使いやすくなるように、改善していきます。ベトナム人留学生にも協力していただいて、現在もひきつづき校正作業中です。

埼玉県立図書館の多文化サービスについてもっと知りたい方は「海外資料サービス・海外資料コーナーのご案内」をごらんください。

埼玉県立図書館のビジネス支援サービスについてもっと知りたい方は「ビジネス支援サービス」のご案内をごらんください。