資料紹介

2021年9月16日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

このコーナーでは、図書館職員が所蔵する図書をご紹介します。

『生きものの持ち方』(松橋利光/著 大和書房 2015)

夏休みの自由研究などで、昆虫や動物の観察をテーマにした方は多いのではないだろうか。しかし、観察対象の生物を捕まえ、おさえておくのは案外難しい。そこで役に立つのが本書である。ペットショップオーナー、獣医師など生き物を扱うプロが、様々な生き物の正しい持ち方を教えてくれる。

昆虫好きな子どもやペットがいる方はもちろん、持ち方のコツを通してその特性・生態が学べるため、普段生き物と触れ合わない方にも楽しめる一冊である。

(紹介者:自然科学・技術資料担当 久保田)

『賢い患者』(山口育子/著 岩波書店 2018)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:490.145/カシ>

"いのち"は誰のもの?"いのち"は自分のもの。だから、治療を人まかせにしないで良い医療を利用したい。

著者は、「COML(コムル)(ささえあい医療人権センターCOML)」の活動や自らの壮絶ながん体験をとおして訴えかける。

医療従事者とのコミュニケーションの取り方や病院評価のチェックポイントは興味深い。2025年には超高齢化社会に突入する日本。これからの医療について考えるきっかけとなる一冊である。

(紹介者:情報・地域協力担当 前野)

『GOOD DESIGN AWARD 2019』(日本法人デザイン振興会/編 日本法人デザイン振興会 2020)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:D501.83/クツ>

GOOD DESIGN AWARDという事業をご存じだろうか。毎年、各分野から優れたデザインを選び、広く伝えることで、社会へ貢献しようとする事業である。

2019年度は、「結核迅速診断キット」がグッドデザイン大賞に輝いた。

本書は、重く、分厚く、初見では手に取って見ようとは思わないかもしれない。しかし、この本を読めば様々な分野で日々デザインが創造され、活用されていることが分かる。

一度、目を通すだけでもいい。掲載されている優れたデザイン商品から、日本の未来を想像してみるのはいかがだろうか。

(紹介者:バリアフリー読書推進担当 T.K)

2021年7月9日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

このコーナーでは、図書館職員が所蔵する図書をご紹介します。

『孤独なバッタが群れるとき』(前野ウルド浩太郎/著 東海大学出版会 2012)

「自分もバッタに食べられたい」から始まるこの本は、研究書である。副題に「サバクトビバッタの相変異と大発生」とあるように、サバクトビバッタについて書かれている。だが、ただの研究書ではない。独特なセンスが光る文章で、彼の研究人生も書かれている。これが実に面白い。彼は幼いころから虫を愛し、図書館で『ファーブル昆虫記』に出会い、昆虫学者を目指すが、現代ではとても厳しい道のりだ。しかし、彼は突き進む。いつかバッタに食べられる夢を見て。

(紹介者:芸術・文学資料担当 小林)

『名画を見る眼』(高階秀爾/著 岩波書店 1986)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:723/タ>

西洋美術研究の大家が読み解く、15人の画家と15点の絵画。西洋美術理解のために避けては通れない、それぞれの絵画の裏にある歴史的背景や約束事の数々を、著者は鮮やかな語り口で解き明かしていく。1枚の絵画にこめられた意味、西欧の精神とは― 。 西洋美術に興味がある人、ただ絵をみるだけでなく少し学術的に「入門」したい人に最適な、「西洋美術の教科書」。この本を読まずして、美術好きを語るなかれ。

(紹介者 吉田 奈緒子)

『狐のだんぶくろ わたしの少年時代』(澁澤龍彦/著 潮出版社 1983)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:914.6/シ>

澁澤龍彦は、大河ドラマで話題の渋沢栄一の縁戚にあたり、翻訳家、博覧強記の評論家、小説家として活躍した。本書は主に昭和初期、著者少年時代の回想録である。当時の都内滝野川周辺の風景や生活の様子が淡々と描かれ、肩肘張らずに読み通すことができる。また、「最初の記憶」には、4歳まで過ごした川越の様子も記されている。さて、タイトルの「狐のだんぶくろ」とは何か。興味のある方は一読をお勧めする。

(紹介者 蓮見 博)

2021年6月10日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

このコーナーでは、図書館職員が所蔵する図書をご紹介します。

『能 650年続いた仕掛けとは』(安田登著 新潮社(新潮新書) 2017)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:773/ノウ>

健康長寿、不安をしずめ集中力を養う、トップマネジメントに有効...能のあり余る効用を知ったら、明日から能楽鑑賞やお稽古を始めてみたくなるかも。

(紹介者 自然科学・技術資料担当 小西)

『釣りキチ旅日記』(矢口高雄著 講談社文庫 1986)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:B787.1/ツ>

本書は漫画「釣りキチ三平」を発表し、釣り漫画という新ジャンルを築いた矢口高雄氏(1939生―2020没)の多くの釣り体験等をまとめたものである。文中では漫画の構想を練るための取材(釣り)や執筆の裏話、釣り仲間との思い出などを通じて氏の釣りや自然に対する考え方を、読者に投げかけてくれる。

釣りを知らない方も飽きさせずに読み通せる一冊である。

(紹介者 情報・地域協力担当 池谷博)

『博物学の時間』(青木淳一 東京大学出版会 2013)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:460.4/ハク>

(紹介者 バリアフリー読書推進担当 山本)

2021年5月13日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

このコーナーでは、図書館職員が所蔵する図書をご紹介します。

『やさしくわかるデジタル時代の著作権1 基本編』(山本光監修・著 技術評論社 2019)

<所蔵:久喜図書館 児童021/ヤサ>

(紹介者 バリアフリー読書推進担当 佐藤)

『コンビニ人間』(村田沙耶香著 文藝春秋 2016)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:913.6/ムラ 090>

私たちは常に周囲の人間の影響を受けている。進学や就職、結婚や出産といったライフイベントは何のためのものなのか。○○歳になったら○○するのが普通」と無意識に思い込み、自らの生き方を他者に左右されてはいないだろうか。コンビニ店員になる事で「人間らしい振舞い」を習得した主人公は、そんな「普通」に振り回され、模索する。普通とは何か。自分らしく生きるとはどういう事か。常識とは?それらを問いかける一冊。

(紹介者 バリアフリー読書推進担当 尾崎)

『天野忠詩集(日本現代詩文庫11)』(天野忠 土曜美術社 1983年)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:911.5/ア>

土曜美術社であれ思潮社であれ、現代詩文庫は音楽のベスト盤みたいなものだと思う。元々の詩集の装丁や質感も楽しめない。でも、私は天野忠のこの巻が好きだ。 「しずかな夫婦」も読める。 この詩には「ニシンはきらいです」という言葉が、婚前と三〇年後の二つの時間軸で登場する。二つの同じ言葉の間に「便所で泣いた」や「女房はいびきをたててねた」など生活を感じる言葉が並んでいるのがいい。読後、あたたかい気持ちになる。

(紹介者 芸術・文学資料担当 松山)

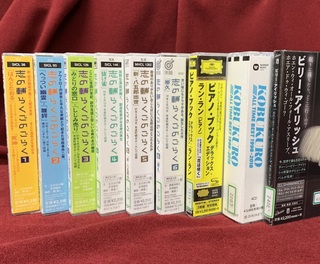

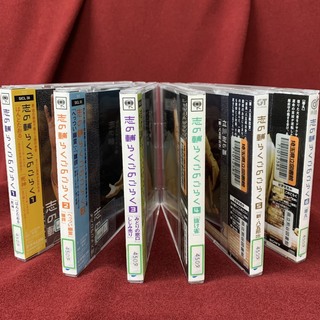

2021年1月29日

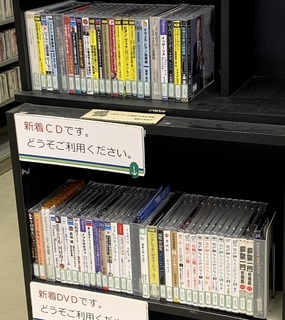

新着CDの紹介

熊谷図書館には、以下のようなクラシックや落語などを収録したものが計68点。

- 「シューマン:交響曲全集~ライヴ・アット・サントリーホール」<資料番号:710125956>

- 「マドンナの宝石~ヴォルフ=フェラーリ:管弦楽曲集」<資料番号:710125642>

- 「ショパン:バラード第1番/24の前奏曲」(演奏:牛田智大)<資料番号:710125758>

- 「民~Tami~ 日本歌謡選集」(歌唱:石川さゆり)<資料番号:710125618>

- 「三遊亭圓楽 1」<資料番号:710126004>

久喜図書館には、以下のような日本人アーティストや海外アーティストのアルバムが計59点。

- 「Thanks Two you」(歌唱:タッキー&翼、滝沢秀明、今井翼)<資料番号:710125527>

- 「南こうせつの50曲」(歌唱:南こうせつ)<資料番号:710125337>

- 「POP VIRUS」(歌唱:星野源)<資料番号:710125501>

- 「HYMN~永遠の讃歌」(歌唱:サラ・ブライトマン)<資料番号:710125410>

- 「ミュージカル・プロフェット ジ・エクスパンデッド1963ニューヨーク・スタジオ・セッションズ」(演奏:エリック・ドルフィー)<資料番号:710126178>

熊谷図書館所蔵のものと久喜図書館所蔵のもの、合わせて127点が新着CDとなっています。

今回は、その127点の中から次の写真のものをピックアップして紹介します。

コロナで大変な日々がまだまだ続きそうですが、大好きなアーティストの曲を聞いて元気を出したり、クラシックを聴いて落ち着いた雰囲気を楽しんだり、はたまた今まであまり触れてこなかったジャンルを冒険してみたり......。

音楽を聴いて少し気分転換してみませんか?