研修会

2016年10月24日

音訳者養成講座を開催中!

2015年11月6日

牧野綾氏(調布デイジー代表)「ディスレクシアについて図書館員の人に知っていてほしいこと」を開催しました ~平成27年度10月定例職員研修会にて

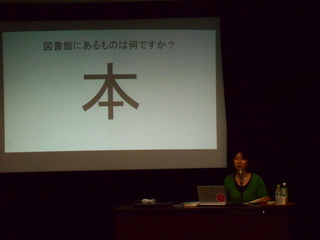

県立久喜図書館では、10月23日(金)に牧野綾氏(調布デイジー代表)を招いて「ディスレクシアについて図書館員の人に知っていてほしいこと」を開催しました

調布デイジーのリンク先(http://www.chofu-daisy.org/)

<研修会会場の写真>

ディスレクシア(識字障害)とは、知的にも、視覚や聴覚にも問題はないのに、文字の読み書きがうまくできない障害です。

3児のお母さんでもある牧野さんは、ディスレクシアのお子さんの成長過程を通じてその体験をもとに、ディスレクシアの特徴をお話してくださいました。

その中で、読書が好きでも一人で本を読むことが難しいお子さんが、実際にマルチメディアデイジー*1を利用することによって、いかに本を読むことが簡単にできるようになるのかビデオを通じて理解することができました。

また、ディスレクシアの方が図書館の本を探しやすくする方法を紹介してくださり、図書館員としてとても参考になりました。

講義を通して、マルチメディアデイジーによって図書館が苦手、本が苦手と感じているディスレクシアの方にも、本を読む楽しさを知ってもらうことができればと感じました

*1マルチメディアデイジーは、文字の大きさや画像の色を変えたり、音声のスピードを調整することで、一人一人にあわせた読書ができる録音図書です。また、文字の大きさ・色・行間などを変更することができるので、ディスレクシアや発達障害の方も読書を楽しむことができます。

当館が所蔵しているマルチメディアデイジーのリストです。ぜひ、ご利用ください (https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/shogai/multimedialist.pdf)

2014年3月25日

埼玉県立図書館の図書館協力者(朗読者・DAISY編集者)について

こんにちは。障害者サービス担当です。

今回は、障害者用の録音図書や雑誌を製作していただいている埼玉県立図書館の図書館協力者(朗読者・DAISY編集者)についてご紹介します。

ここで紹介する図書館協力者は、一言でいうと、視覚に障害のある方や、活字による読書に障害のある方のために、その方の目の代わりとなって求めている情報をお伝えする方のことです。県立図書館では、対面朗読や録音資料の製作をしていただいています。

県立図書館の図書館協力者として活動するには、新規養成講座で朗読(音訳)やDAISY編集技術を学び、専門技術を身に付けなくてはなりません。

例えば、朗読(音訳)の技術は、本の内容をできるだけ忠実に読むことが原則となります。書かれている文字だけではなく、表紙・図表・写真なども原稿を作成した上で読み込みます。聞き手に正しく内容が伝わるように読むことは、大変難しい技術です。

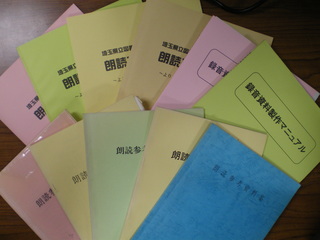

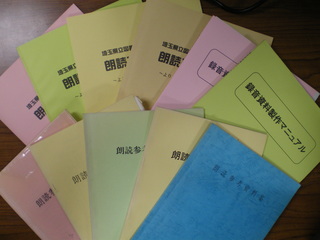

県立図書館では質の高い録音資料製作を目指して、朗読者・DAISY編集者のための「録音資料製作マニュアル」を作成し、技術の進展に合わせて何度も改訂を続けています。

県立図書館では、図書館協力者のための朗読(音訳)や編集技術の研修会を毎年行っています。

去る、3月6日には、 日本で初めてDAISY(デイジー)を製作したNPO法人DAISY TOKYO 代表の森田聰子氏をお招きし、 DAISY製作の教本である 「『はじめての DAISY』改訂内容と編集者に役立つツール」と題して講義を行いました。

DAISY とは、障害者用に開発された便利なデジタル録音図書です。DAISY図書は、読みたい箇所への頭飛ばしやスキップ、読み上げる速度を遅くしたり、早くしたり、自由に操作できます。

そのDAISY図書を製作するためには、音源をパソコンに取り込み、原本にそって利用者の使いやすいように編集する作業が必要となります。その難しさや課題、注意点を熱心に伝えていただきました。

また、3月14日には、「よい音訳・悪い音訳 聞く耳を育てる」と「音訳の基本 意味のまとまりと日本語のイントネーション」と題して、研修を行いました。

朗読者、DAISY編集者の方たちの研修での様子。

研修では、意味のまとまりの文例として、

「7と3の2倍はいくつですか」

という簡単な文章を読んでいただきました。実は、短い文章ですが、意味によって読み方の違いがあります。それは、

「7と3」の「2倍」はいくつですか という意味。

「7」と「3」の「2倍」はいくつですか という意味。

「7」と「3の2倍」はいくつですか という意味。

原本があれば、そのいずれかの意味であるかがわかるはずですが、文脈に合わせた読み方が必要となります。例えば、語と語の間にちょっとした間を入れたり、音をたてたりします。「音をたてる」とは、その語を少し強く読むことです。

朗読(音訳)の世界は、知れば知るほど奥が深く、面白い世界です。

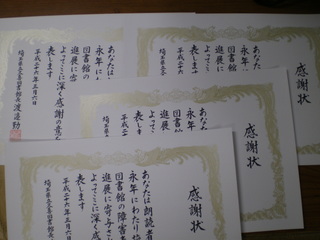

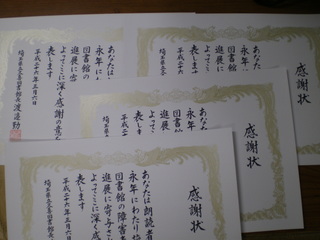

同じ3月6日、7名の方が朗読者としての活動を終了されることになり、感謝状をお渡ししました。

7名の中には、久喜図書館開館時から30年以上、朗読者として活動して来られた方も。

皆さん、長い間本当にありがとうございました。

埼玉県立図書館には、すばらしい技術を持った図書館協力者(朗読者・DAISY編集者)がたくさん活躍されています。

2014年3月25日

埼玉県立図書館の図書館協力者(朗読者・DAISY編集者)について

こんにちは。障害者サービス担当です。

今回は、障害者用の録音図書や雑誌を製作していただいている埼玉県立図書館の図書館協力者(朗読者・DAISY編集者)についてご紹介します。

ここで紹介する図書館協力者は、一言でいうと、視覚に障害のある方や、活字による読書に障害のある方のために、その方の目の代わりとなって求めている情報をお伝えする方のことです。県立図書館では、対面朗読や録音資料の製作をしていただいています。

県立図書館の図書館協力者として活動するには、新規養成講座で朗読(音訳)やDAISY編集技術を学び、専門技術を身に付けなくてはなりません。

例えば、朗読(音訳)の技術は、本の内容をできるだけ忠実に読むことが原則となります。書かれている文字だけではなく、表紙・図表・写真なども原稿を作成した上で読み込みます。聞き手に正しく内容が伝わるように読むことは、大変難しい技術です。

県立図書館では質の高い録音資料製作を目指して、朗読者・DAISY編集者のための「録音資料製作マニュアル」を作成し、技術の進展に合わせて何度も改訂を続けています。

県立図書館では、図書館協力者のための朗読(音訳)や編集技術の研修会を毎年行っています。

去る、3月6日には、 日本で初めてDAISY(デイジー)を製作したNPO法人DAISY TOKYO 代表の森田聰子氏をお招きし、 DAISY製作の教本である 「『はじめての DAISY』改訂内容と編集者に役立つツール」と題して講義を行いました。

DAISY とは、障害者用に開発された便利なデジタル録音図書です。DAISY図書は、読みたい箇所への頭飛ばしやスキップ、読み上げる速度を遅くしたり、早くしたり、自由に操作できます。

そのDAISY図書を製作するためには、音源をパソコンに取り込み、原本にそって利用者の使いやすいように編集する作業が必要となります。その難しさや課題、注意点を熱心に伝えていただきました。

また、3月14日には、「よい音訳・悪い音訳 聞く耳を育てる」と「音訳の基本 意味のまとまりと日本語のイントネーション」と題して、研修を行いました。

朗読者、DAISY編集者の方たちの研修での様子。

研修では、意味のまとまりの文例として、

「7と3の2倍はいくつですか」

という簡単な文章を読んでいただきました。実は、短い文章ですが、意味によって読み方の違いがあります。それは、

「7と3」の「2倍」はいくつですか という意味。

「7」と「3」の「2倍」はいくつですか という意味。

「7」と「3の2倍」はいくつですか という意味。

原本があれば、そのいずれかの意味であるかがわかるはずですが、文脈に合わせた読み方が必要となります。例えば、語と語の間にちょっとした間を入れたり、音をたてたりします。「音をたてる」とは、その語を少し強く読むことです。

朗読(音訳)の世界は、知れば知るほど奥が深く、面白い世界です。

同じ3月6日、7名の方が朗読者としての活動を終了されることになり、感謝状をお渡ししました。

7名の中には、久喜図書館開館時から30年以上、朗読者として活動して来られた方も。

皆さん、長い間本当にありがとうございました。

埼玉県立図書館には、すばらしい技術を持った図書館協力者(朗読者・DAISY編集者)がたくさん活躍されています。

2014年2月14日

ユニバーサルデザインについての研修会を実施しました

こんにちは。

熊谷図書館の海外資料担当です。

2月6日、県立熊谷図書館で「外国語資料研修会」を開催しました。

「外国語資料研修会」は、市町村立図書館の多文化サービス・外国語資料担当者を対象に隔年で実施している研修会です。

今年度は、「ユニバーサルデザイン」をテーマに、外国の方も安心して利用できる図書館について考えました。

前半は、埼玉県のユニバーサルデザイン推進を担当する職員による講義でした。

後半は、グループ実習です。

図書館はすべての人に開かれています。

でも、本当にすべての人に使いやすい施設になっているでしょうか。

すべての人に使いやすいサービスになっているでしょうか。

言語的・文化的な違いから現在の図書館を利用しにくくしている点は何か、どんなことから改善できるか、そして図書館同士協力できることは何か、、、、?

参加者と共に考え、話し合いました。

市町村の図書館から18名、県立図書館から4名の職員が参加しました。

ご参加の皆様、ありがとうございました。

理想からは程遠い現状に苦悩。

それでも、私たちはあきらめません。

できることからひとつひとつ、取り組んでいきたいと思います。

(文責 Y)