図書館ブログ

2019年3月29日

資料展「図書館資料と写真で巡る熊谷宿」について

熊谷図書館 地域・行政資料担当です。

現在、熊谷図書館では、資料展「図書館資料と写真で巡る熊谷宿」を5月12日(日)開催中です。

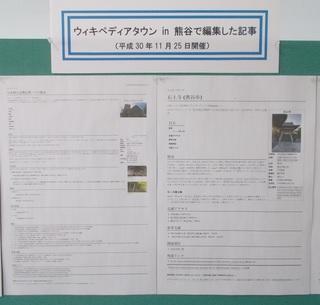

この展示は昨年11月25日(日)に開催された「ウィキペディアタウンin熊谷」の関連展示です。

ウィキペディアタウンとは、街の名所や旧跡などを歩き、見聞きしたことをインターネット上の百科事典「ウィキペディア」に投稿し、世界中に街の魅力を発信するワークショップ形式のイベントです。

展示では、イベントで散策した熊谷宿周辺の名所・旧跡等を紹介。

実際に歩いた2時間のコースを順番にたどる構成となっています。

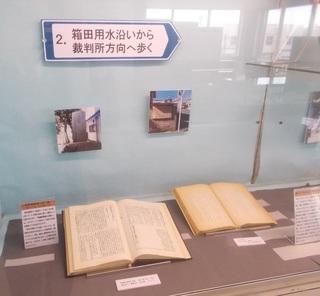

◆箱田用水沿い~裁判所方向へ歩く

用水沿いの民家の間に位置する「熊野堂 くまんどう」。『新編武蔵風土記稿』によると熊谷という地名にゆかりのある場所と言われています。

裁判所付近には「坊ちゃん」のモデルと言われている弘中又市の旧居趾。漱石の子 夏目伸六が著書『父の法要』の中で語る弘中のエピソードはとても興味深いです。

そして「千形神社」。今はなき土俵・奉納相撲の写真が『熊谷の姿』に掲載されています。

◆八木橋付近を歩く

大正期の貴重な姿を残し、国の登録有形文化財となった「聖パウロ教会」は『近代埼玉の建築探訪』などの資料で紹介されています。

八木橋デパート入口には「宮沢賢治の歌碑」が。『宮沢賢治「修羅」への道』に熊谷を訪れた足跡がまとめられています。

この他、「熊谷寺」「奴稲荷」「竹井本陣趾」関係の資料を展示しています。

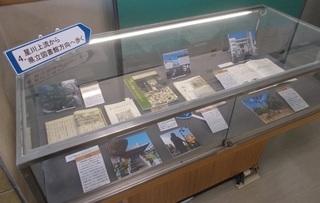

◆星川上流~県立図書館方向へ歩く

熊谷随一の景勝地「星溪園」はもともと「石上寺」の庭園でした。『埼玉県地誌略』には狩野派の絵師による「石上寺庭池図」が。美麗です!

「高城神社」の宝物で、宝暦2年(1752)に描かれた「熊谷町古絵図」は『熊谷の文化財』に複製が収録されています。

この他、このエリアには星川の「戦災者慰霊之女神像」、国道17号沿いの「札ノ辻趾」があります。

街歩きの終点は、熊谷直実にちなんだ桜の木が植えられている「中央公園」。これからの季節、花見に足を運んでみてはいかがでしょうか。

(資料の書誌情報は省略させていただきました。)

◆地域の魅力を発見するイベント「ウィキペディアタウン」

街を歩いて終わりではなく、図書館資料で調べて理解を深め、記事を発信するのが「ウィキペディアタウン」の醍醐味。最後に、イベント参加者の皆さんがウィキペディアに投稿した記事を展示しています。

編集したウィキペディアの記事一覧

(地名をクリックすると記事のページに移動します)

ウィキペディアタウンを実施するにあたってご協力をいただいた熊谷市観光ボランティアガイドの会「くまがい探偵団」、ITで街を盛り上げる取組をしている「Code for kumagaya」の皆さんをご紹介するコーナーもあります。地元愛に溢れた各団体の今後の活動が楽しみです。

以上、展示の概要をレポートしました。ぜひ、ご来館の上、資料現物をご覧ください。お待ちしています。

資料展 「図書館資料と写真で巡る熊谷宿」

期間 平成31年2月23日(土)~平成31年5月12日(日)(※休館日を除く)

場所 埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

2019年3月13日

雑誌の書庫入れについて(久喜図書館)

こんにちは

埼玉県立久喜図書館の新聞・雑誌担当です。

久喜図書館では、2月25日から3月1日まで、

特別整理期間で休館していました。

利用者の皆様には、大変御不便をおかけしました。

おおよそ半年に一度の特別整理。

その期間を利用して、

2階公開図書室にある雑誌の書庫入れを行いました。

対象となった雑誌は、

2018年7月から12月までに発行されたものです。

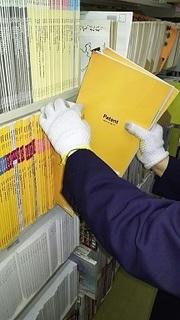

その作業風景を御紹介します。

まずは、書庫入れする雑誌を抜き取ります。

実は、これで全部ではありません。

半年分というと、約1,700冊。

結構な量になりますね。

次に、図書館システム上の「場所」を、

「紙誌公開」から「紙誌書庫」に変更します。

OPAC(蔵書検索システム)で検索すると、

2階公開図書室にある雑誌は「紙誌公開」、

書庫にある雑誌は「紙誌書庫」と表示されます。

1冊ずつ、バーコードをスキャンします。

最後に、書庫の所定の場所にしまいます。

間違いがないように、確認しながら配架します。

書架に、タイトル順に並んでいます。

同じタイトルの中では、発行日順に並んでいます。

これで、雑誌の書庫入れが終わりました。

2月末の書庫の温度は、約11°C。

外とほぼ同じです。

職員も、ダウンを着たりカイロを貼ったりと、

十分寒さ対策をして作業しました。

書庫にある雑誌を御利用になりたいときは、

館内OPACから、

該当の雑誌のレシートをプリントアウトしていただくか、

「図書館資料利用票」にご記入の上、

カウンターにお申し付けください。

御利用、お待ちしております。

2019年3月1日

熊谷市立熊谷西小学校2年生の図書館見学

こんにちは!

熊谷図書館 視聴覚資料・図書館振興担当です。

寒かった毎日も、日一日と暖かくなり、春の気配を感じられる季節になってきました。

先日、熊谷市立熊谷西小学校の2年生が、県立熊谷図書館に見学に来ました。

3クラス、総勢82名です。1日に1クラスずつ、3日間にわたって、図書館の使い方についての説明と、図書館内の見学をしました。

まずは図書館についての説明です。図書館ってどんなところ?どんなことができるの?注意することってなに?などの説明から、本の種類や探し方、そして、本の借り方・返し方を説明しました。みなさん、とても熱心に聞いてくれていました。

※写真は熊谷西小学校よりお借りしたものです。

その後、2グループに分かれました。第1グループは、子ども読書室で自分の借りたい本を探して借りるグループ。第2グループは、子ども室以外の館内を見学するグループです。

館内の見学は、おはなし会や映画会などを行っている「鑑賞室」や、普段は入ることのできない「書庫」を見たりしました。「書庫」では、本のためのエレベーターや、電動書架(電気で動く本棚)などを見て、みなさんびっくりしていました。

子ども読書室では、みなさん、思い思いに自分の借りたい本を選んで、本の貸出を実際に体験しました。借りた本は、約1週間後に、またクラス毎に図書館へ返しに来ました。

熊谷西小学校から県立熊谷図書館は目と鼻の先です。これからも、子ども読書室で本を借りるだけでなく、おはなし会や子ども映画会などのイベントにも参加してくださいね。

最後に、先日先生から、生徒一人一人が書いたお礼状をいただきました。みなさんの「本を全部読みました」や「また図書館へ行きたいです」などの言葉を読んで、とてもうれしく思います。ありがとうございました。

熊谷西小学校のみなさん、またのご来館をお待ちしております。

2018年12月27日

「図書館と県民のつどい埼玉2018」を開催しました。

平成30年度の「図書館と県民のつどい埼玉」は、12月16日(日)に北本市文化センターで開催いたしました。

ご来場いただいた方は延べ3,013名と、「図書館と県民のつどい」が始まって以来最多を記録しました。

今年の記念講演は、作家の朝井リョウさんをお招きし、「朝井リョウの図書館ラジオ~質問にひたすら答えます~」と題し、事前にお寄せいただいた質問に答えていただく形でお話しいただきました。作家でありながらラジオ番組のレギュラーパーソナリティも務める朝井リョウさん、軽妙な語り口で客席からはたびたび笑い声が沸きました。軽妙な中にも、自身の図書館との関わりや良書との出会いなどの体験談が含まれており、参加者からも「笑いを挟みながら、ハッとさせられることをたくさん話していただき本当に良い時間を過ごすことができた」という感想が聞かれました。

ビブリオバトルは、予選会を勝ち抜いた中学生3名と「彩の国高校生ビブリオバトル」ファイナリスト2名、計5名によるバトルが繰り広げられました。生徒の皆さんに緊張した様子も伺えましたが、堂々と発表していました。「自分の言葉で自分の『おすすめ本』の良さを伝えようと語る若者に胸が熱くなった」「若者の読書離れが心配されている昨今であるが、今日のビブリオバトルを見て安心した」といった感想が聞かれました。

来場者による投票により見事チャンプ本を獲得したのは、さいたま市立日進中学校の樽本咲月さんです。チャンプ本は「蜜蜂と遠雷」(恩田陸 著/幻冬舎)でした。

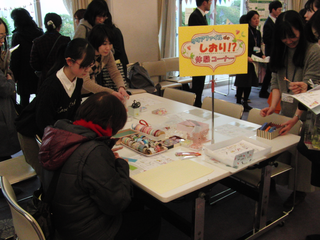

このほか子供の読書振興をテーマとした、こども読書交流集会の三つの講座、こどもの本のひろば、大学・高校・公共図書館の展示も行われ、ゲームなども取り入れた趣向を凝らした内容で参加の皆さんに楽しんでいただきました。

また、各展示会場をスタンプポイントとしたスタンプラリーも行い、完走した方には協賛企業(キハラ株式会社、社会福祉法人埼玉福祉会)から提供いただいた景品をお渡ししました。

おかげさまで盛況のうちに今年の「図書館と県民のつどい」を終えることができました。

参加の皆様並びに御協力いただいたスタッフ、企業の皆様、ありがとうございました。

こども読書活動交流集会講座の様子

こどもの本のひろば

展示会場の様子

展示会場の様子

2018年12月27日

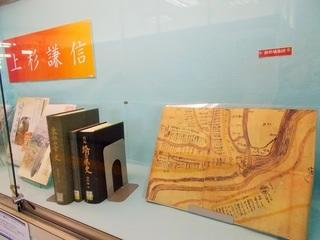

資料展「越後の龍 上杉謙信」開催中!(県立熊谷図書館)

こんにちは!

熊谷図書館 人文・社会科学資料担当です。

寒さも厳しくなってせわしなく、まさに年末!といったところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

現在、熊谷図書館では、資料展「越後の龍 上杉謙信」を開催しています。もう御覧になった方ももちろん、これから御覧になる方は1月6日(日曜日)まで開催中ですので是非ご来館ください!

こちらの展示は11月3日(土曜日)に開催された当館の文化講座「上杉謙信と武蔵の国衆」及び、嵐山史跡の博物館で12月1日(月曜日)から平成31年2月17日(日曜日)まで開催中の企画展「越山―上杉謙信侵攻と関東の城―」との連携展示となっております!

文化講座は満員御礼の大盛況で終了しましたが、嵐山史跡の博物館の企画展はまだまだ開催中ですので、ぜひ資料展を御覧になってから足を運んでみてください。

上杉謙信といえば、川中島の戦いで武田信玄と戦った名将として有名です。

しかし、活躍の場はそれだけではありません。

今回の資料展では、上杉謙信の生涯、関わりのあった人物や出来事、時代背景のわかる資料を「謙信の生涯」「謙信とゆかりのある人物たち」「謙信の生きた戦国時代」「謙信と関東の城郭」の4つのテーマに沿って紹介しています。

それでは、展示テーマごとにどのような資料が展示されているか、一部を御紹介します。

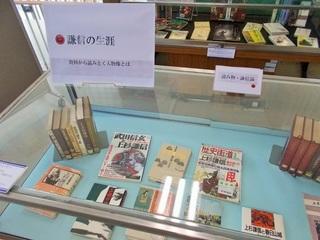

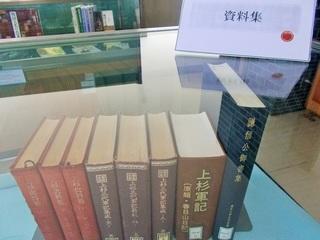

「謙信の生涯」

まずは、上杉謙信という人物についての本を集めました。

物語のようにすらすらと読める伝記から、研究者による論文をはじめとする専門書まで余すことなく一堂に会しております。

資料集も参照することで、より詳しく謙信を知ることができます。

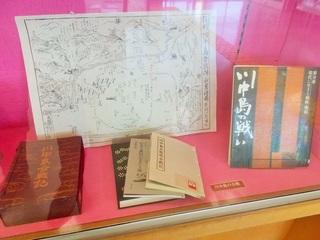

「謙信とゆかりのある人物たち」

普段は保存のために貸し出しをしていない古い書物も、こうした展示によって皆さんにご覧いただけるようにしております。

有名な川中島の戦いは、付録の地図も一緒に御紹介しています。

「謙信の生きた戦国時代」

当時ほかの土地ではどんな戦いが繰り広げられていたのか。

当時の人々はどんな生活をして、何を考えていたのか......と、戦国時代に思いをはせる手助けとなる本がずらり。

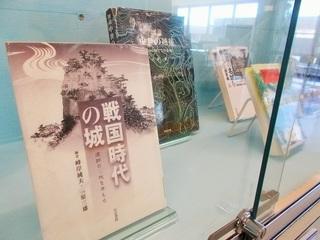

「謙信と関東の城郭」

謙信と言えば、資料展のタイトル通り「越後」のイメージが強いのではないでしょうか?しかし、関東......埼玉のお城にも進軍しているのです!

こちらは嵐山史跡の博物館の企画展「越山―上杉謙信侵攻と関東の城―」と関わりの深い資料を数多く展示していますので、予習としても大変おすすめです。逆に、先に博物館の企画展を御覧になってからこちらの資料に当たる、という方法も......!

これは資料の付録である鉢形城の地図(一部)です。普段はなかなか見ないところまでお見せできるのが展示の良いところです。

こちらの展示で御紹介している資料は、貸出禁止のものを除き、展示終了後に借りることができます。気になる資料は是非予約してみてくださいね。また、貸出禁止の資料につきましては、館内で御覧になることができます。閲覧を御希望される方は、お気軽に職員までお申し付けください。

資料展 「越後の龍 上杉謙信」

期間 平成30年10月27日(土)~平成31年1月6日(日)(※休館日を除く)

場所 埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

皆様の御来館をお待ちしております!