図書館ブログ

2013年5月8日

子ども読書の日記念『おおきなおはなし会』を開催しました!

こんにちは。

久喜図書館の子ども読書推進担当です。

4月27日、『おおきなおはなし会』を開催しました!!

「子ども読書の日」を記念して1年に1度行うこのイベント

いつもは小さな「おはなしのへや」で行っている「おはなし会」ですが、この日だけはおおきな視聴覚ホールで行いました。

今年は午前の部86名、午後の部78名とたくさんの参加がありました。

天気がいいので、「おはなし会」でおなじみのしろくまさんが外でお出迎えです。

常連の姉弟が一緒に写ってくれました。

前半のおはなしの部

おはなしボランティア「トムの会」の皆さんと職員は、この日のために絵本の読み聞かせの練習をしたり、おはなしを覚えたりとたくさん準備をしてきました。

どんなおはなしが聞けたのでしょう?

大型絵本『えらいえらい!』の読み聞かせ

仲直りができたふたりに「えらいえらい!」

たのしいおはなしに、みんな笑顔になりました。

「おべんとうばこ」のてあそび。

みんなで大きなおべんとうを作っています。

後半は音楽の部です。

今年も埼玉県立久喜高校の吹奏楽部の皆さんが来てくださいました!!

「クラリネットをこわしちゃった」や「となりのトトロメドレー」など親しみやすい曲がいっぱい。

吹奏楽部の皆さんも、参加してくれた皆さんも一緒に音楽に合わせて歌いました。

午前の部も、午後の部もたくさんの方に参加していただきました。

ありがとうございました。

来年もたのしい『おおきなおはなし会』を企画いたしますので、ぜひご来場ください。

また、久喜図書館子ども室では、

毎週土曜日にひとりで聞ける子のおはなし会(14時から14時30分)、

毎月第2・第4水曜日に小さい子向けのおはなし会(11時から11時20分)を行っています。

こちらもぜひご参加ください。

2013年5月2日

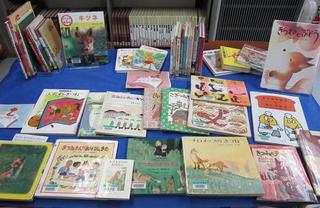

展示「~新美南吉生誕100周年~ 新美南吉とごんぎつね」

4月23日は子ども読書の日にちなんで、今年は「~新美南吉生誕100周年~ 新美南吉とごんぎつね」と題して、県立図書館で所蔵している新美南吉のお話を中心に展示しています。

新美南吉といえば「ごんぎつね」という方も多いのではないでしょうか。

小学校の教科書にも載っており、長い間たくさんの人々に愛されている作品です。

「ごんぎつね」は、いたずらっこのきつね「ごん」が登場しますが、日本の昔話や、絵本にも、きつねは多く登場しています。

今回の展示では、きつねが登場する絵本やお話、図鑑も一緒に展示しています。

新美南吉が生まれ育った愛知県の半田市でも、100周年をお祝いしているそうです。

今回展示にあたり、半田市の新美南吉記念館様からパンフレットを送付していただきました!

展示の準備をしているなかで、新美南吉が29歳で生涯を終えたことを初めて知りました。

短い人生の中で、病気や苦労と戦ってきた背景を知って「ごんぎつね」を読み返すと新しい感動があります。

いつか、半田市を訪れてみたいと思います。

展示の期間中、資料は館外への貸出しはしておりませんので、予約はカウンターまでお申し付けください。ご来館お待ちしております!

2013年5月1日

『川沿い作品展』に行ってみよう!

毎年、熊谷図書館近くを流れる成田用水沿いで『川沿い作品展』が開催されます。

今回で14回めを数える、この作品展。

成田用水沿いにある箱田神社や民家などをギャラリーとして、絵画・彫刻・書など地域の方々の作品が展示されます。

熊谷図書館では開催を記念して、昨年までの様子を写真で紹介したり、『川沿い作品展』のあゆみや新聞記事などをパネルで紹介します。

熊谷図書館に勤務して7年め・・・、なかなか付近を歩く機会はありませんでしたが、 この『川沿い作品展』を機に、図書館周辺を初めて(!!)散策してみました。

熊谷の空襲の時に、神職の祈りにより夕立が起こって消失をまぬがれたと言われる箱田神社や、熊谷直実にゆかりのある「くまん堂」など身近な見どころスポットを廻っていると、いつの間にか季節が変わっていて、薔薇の花がちらほら咲き始めていることに気づきます。

新緑の季節、風を感じながら、川沿いの道をゆっくり歩いてみてはいかがでしょう。

今年の『川沿い作品展』は、5月11日(土)・12日(日)に開催されます。

2013年5月1日

新採用職員が図書館に入りました

慌ただしい4月が過ぎました・・。

新年度になって埼玉県立図書館には喜ばしいことがありました。

何と!久々(相当ひさしぶりです)に新採用職員(司書)が入ってきたのです。

浦和・熊谷・久喜の3館と、県立学校に配属された新採用の司書は全部で10名。

学んでもらうことが、たくさんあります。

4月から、さっそく研修もはじまっています。

(先日、浦和図書館で開催された第1回新規採用司書研修の様子)

本を相手にするだけでは図書館の仕事は成り立ちません。

ルーキーたちには、人と社会に向き合うことで切磋琢磨していってほしいと思います。がんばれー!

2013年3月27日

埼玉資料室の地図パネルが新しくなりました!

浦和図書館埼玉資料室の壁に昔からかけられていた地図パネル。

【旧埼玉県地図パネル】↓

おつかれさまでした!

市町村合併があるたびに、職員の手で色が塗られ、修正が加えられ、とても味わい深い地図になっておりましたが、このたびついに新しくなりました!!

【新埼玉県地図パネル】↓

これからよろしく!

市町村合併も一段落したと思われるため、今年の1月現在の市町村の姿で作成しました。

この地図の特徴は、市町村別だけでなく、明治時代の郡が色別にわかるようになっていることです。

過去の資料を調べる時には、当時、どの郡に属していたのかが大事なポイントになります。

この地図を眺めると、郡を越えて合併している市もあり、興味深いです。

埼玉資料室にいらした時には、見てみてくださいね。