図書館ブログ

2024年12月13日

文化講座「つなぐ、彩る ~スピカデザインの現場から~」を開催しました

こんにちは。久喜図書館 芸術・文学資料担当です。

11月9日(土曜日)に久喜図書館1階視聴覚ホールで、文化講座「つなぐ、彩る ~スピカデザインの現場から~」を開催しました。

今回の文化講座では、朝霞市のデザイン事務所「スピカデザイン」で代表を務める大下修央(おおした・のぶお)氏を講師としてお迎えしました。

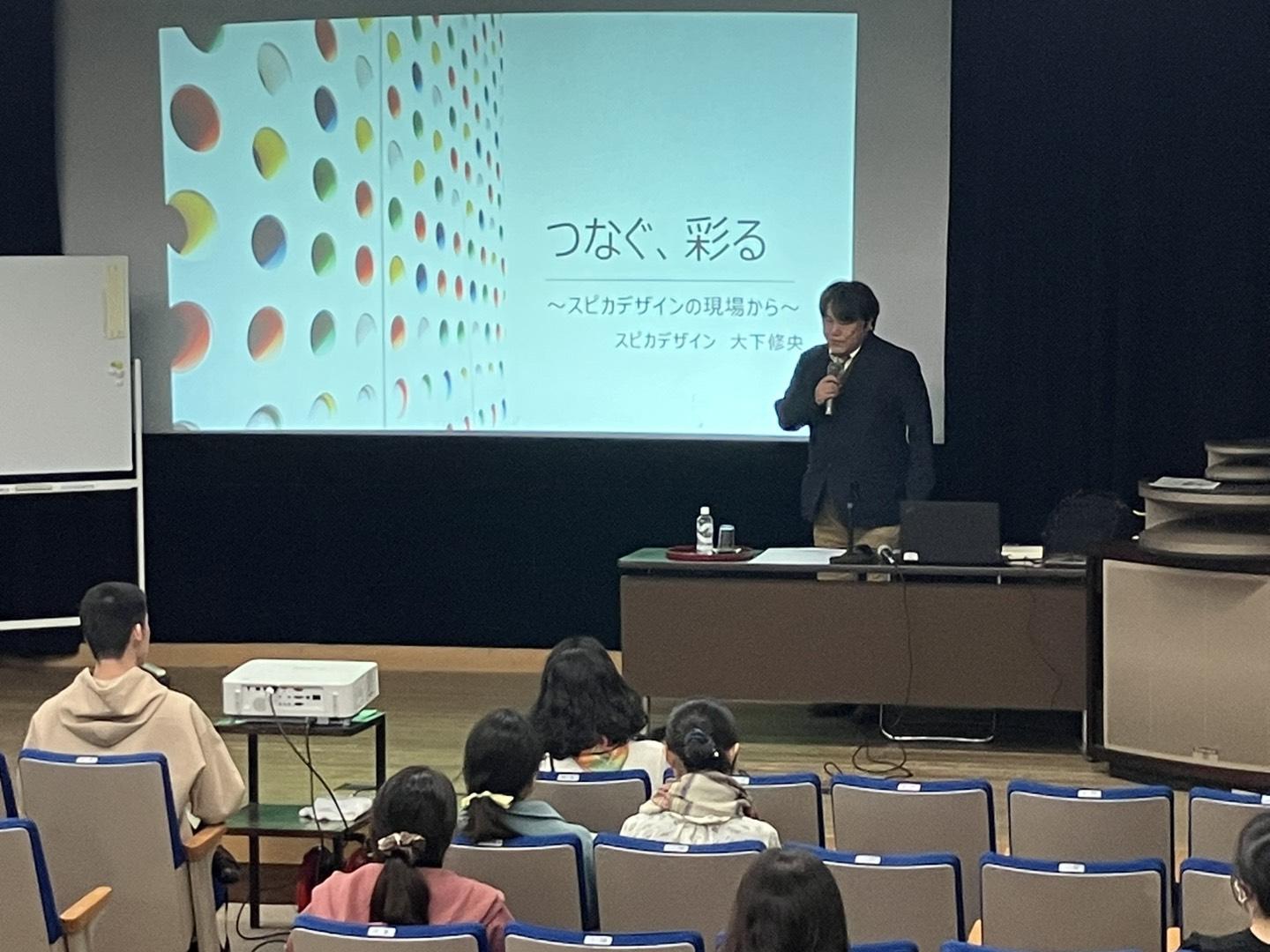

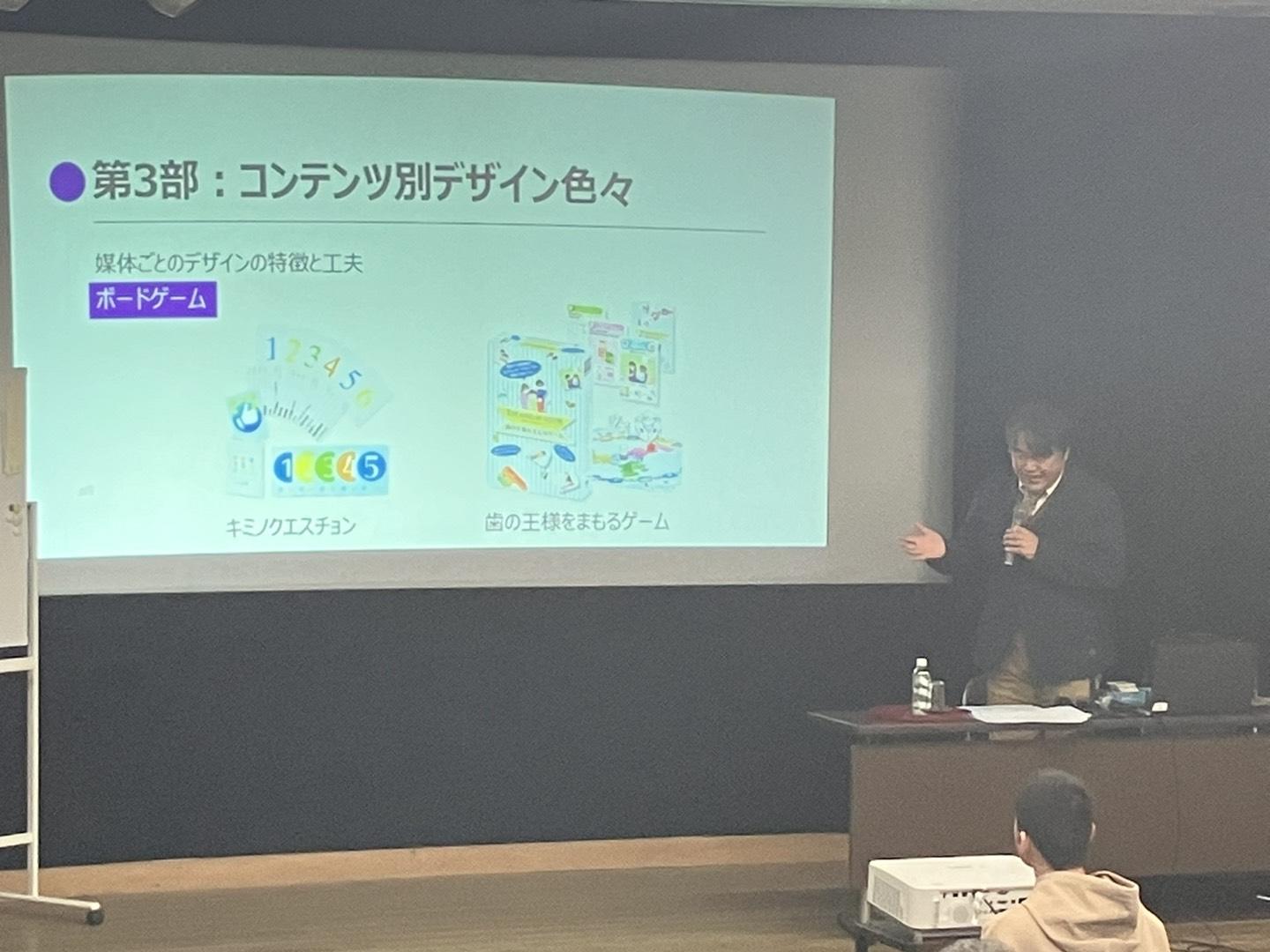

講座は3部構成で、それぞれ「デザインの基礎」、「デザイナーのお仕事紹介」、「コンテンツ別デザイン色々」についてお話いただきました。

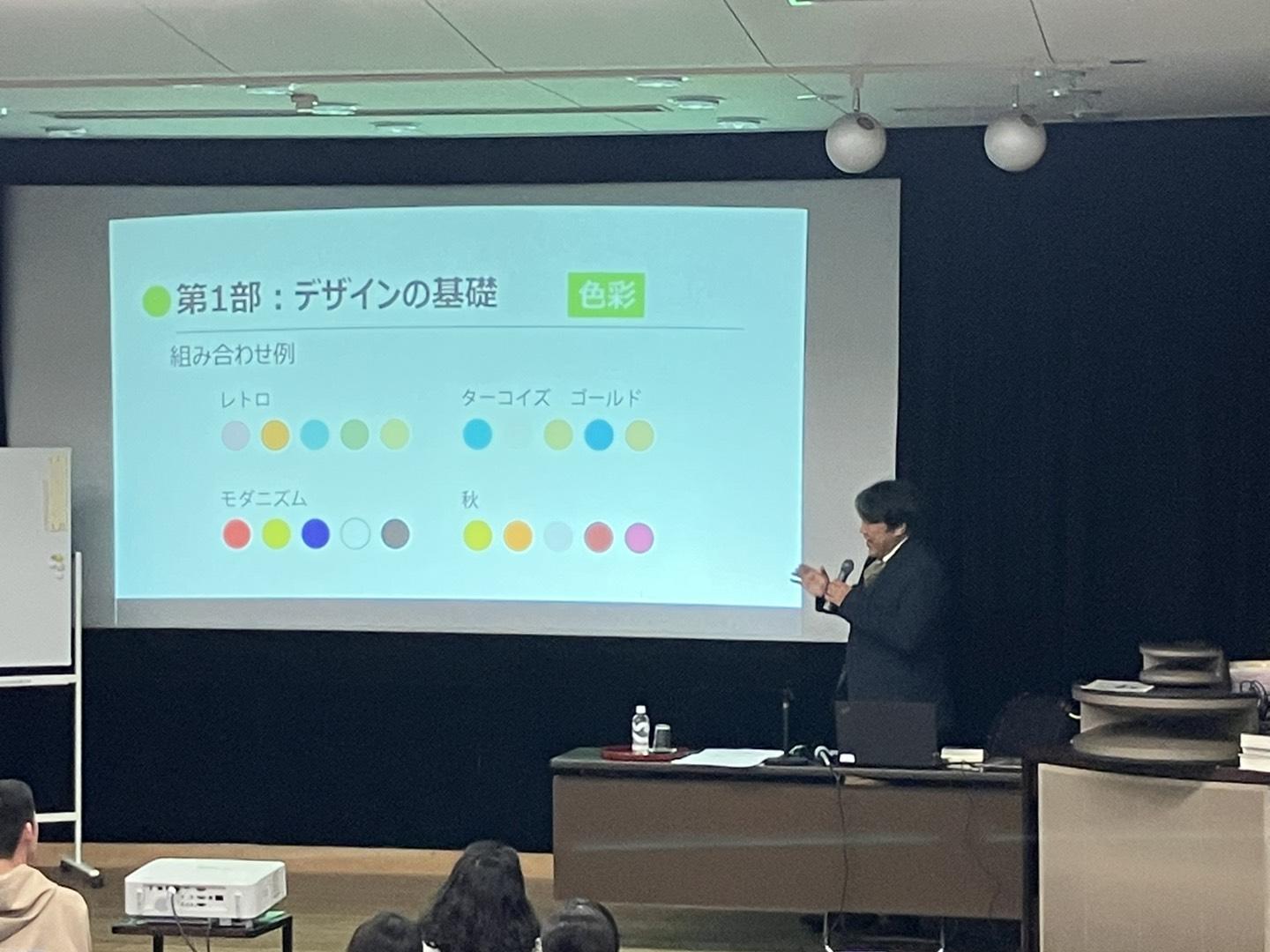

第1部「デザインの基礎」では、寒色や暖色などの色使いがどのような印象を与えるのか、人の視線を考慮するレイアウト等、デザインに関する基礎的な知識についてお話いただきました。

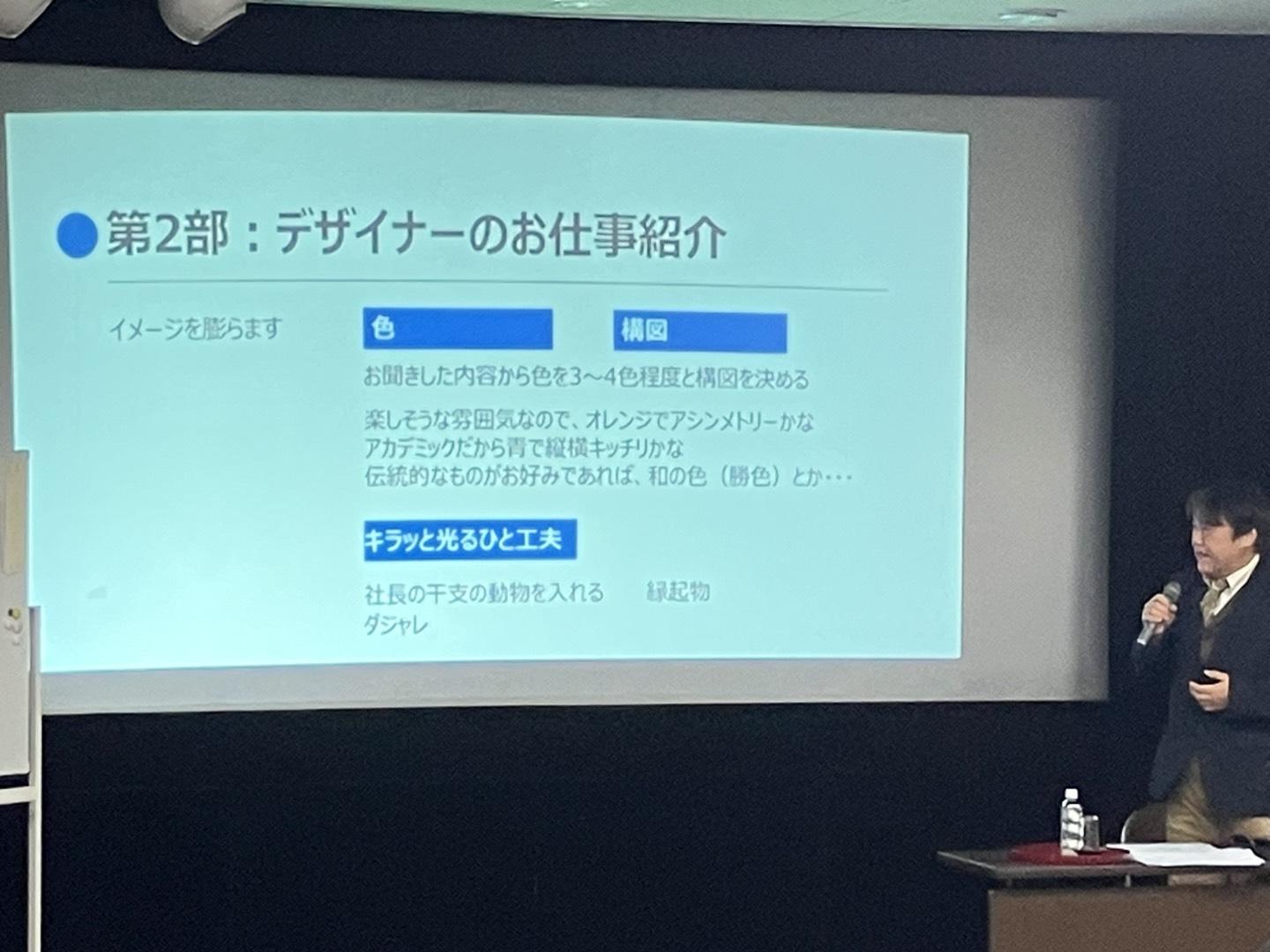

続いての第2部では、「デザイナーのお仕事紹介」として、デザイナーがどのような工程で企画やデザインを進めていくのか、実際に大下氏が手掛けた名刺の例をご紹介してくださりました。

色選びや紙の素材、細かなフォントの変更によりどう印象が変わるのか、並べられた名刺の画像に注目が集まりました。

第3部「コンテンツ別デザイン色々」では、ホームページやボードゲームなど、大下氏がデザインを手掛けるコンテンツから、選挙ポスターや薬袋の事例まで、ターゲットや目的を考慮する重要性についてお話いただきました。

質疑応答では、次々に挙がる熱心な参加者からの質問に、丁寧にお答えいただきました。

講座終了後には、当館司書からデザインの調べ方について10分ほどご案内をいたしました。

調べ方案内「デザインについて調べる」は、久喜図書館内で配布中のほか、ウェブサイトでも公開しています。2階公開図書室で開催していた資料展「芽生える創造 明日を彩るデザイン」のリストと併せて、デザインに関する調査にお役立てください。

調べ方案内 Milestone(久喜図書館)

【久喜】資料展「芽生える創造 明日を彩るデザイン」

参加者の方からは「デザイナーという職業に親しみを感じることが出来た」「仕事の進め方が聞いていて面白かった」などの感想をいただきました。

大下様、そしてご来場くださいました参加者の皆さま、ありがとうございました。

なお、今回の講座の配布物につきまして、期間限定で公開いたします。

下記イベントページに掲載しておりますので、講座に参加できなかった方もぜひご覧ください。

2024年11月21日

「第7回ウェスタ川越 県民ふれあいフェスタ」に参加しました!

こんにちは。自然科学・技術資料担当です。

11月3日、日曜日に「第7回ウェスタ川越 県民ふれあいフェスタ」に参加させていただき、当館の健康・医療情報サービス、バリアフリー読書サービスをパネルでご紹介しました。

『健康・医療情報サービスのご案内』、『がん情報リサーチガイド』『健康・医療情報リサーチガイド@埼玉 改訂3版』などの配布や、布絵本、点字絵本、LLブックの展示を行い、多くの方に手に取って見ていただきました。

健康・医療情報サービスでは、がん情報を中心とした当館作成の資料や、コーナーにある資料の一部をお持ちし、簡単なレファレンス(相談・質問)も実施。ご自身の健康についてちょっと気になること、病気のことを調べる際に、図書館で調査のお手伝いができることをみなさまに発信する機会となりました。

バリアフリー読書サービスでは、マルチメディアデイジー(音声読み上げや読んでいる箇所が色付きで見やすくなる機能や画像のついた電子の図書等)やLLブック(やさしい言葉で書かれた図書等)について多くの方に知っていただき、またご紹介した中で、布絵本が子どもたちに大人気でした。障害のある子どもたちだけでなく、多くの子どもたちが興味を惹かれたり、繊細な手指の発達を促したりする資料であると、実感しました。

12月には手作り布絵本の講座がありますので、実際に作ってみたい方、布絵本のボランティアとして活躍されたい方のご参加をお待ちしています。

【久喜】<受付中>手作り布絵本講座【ボランティア養成】

2024年11月15日

100年前の長瀞観光案内~名勝及び天然記念物「長瀞」指定100周年~

「長瀞」は名勝及び天然記念物に指定されてから100周年を迎えます。

名勝及び天然記念物「長瀞」とは荒川沿いの旧親鼻橋付近から旧高砂橋付近に至る約4kmの区間をいい、「結晶片岩より成る峡谷、両岸の絶壁、岩畳は景勝、学術的には紅簾片岩を始めとする結晶片岩の露出多く、褶曲、断層等地質学的価値が高い」(『ながとろ風土記』p199 長瀞町教育委員会 1974)とされています。

1924(大正13)年12月9日に国の名勝及び天然記念物に指定されました。

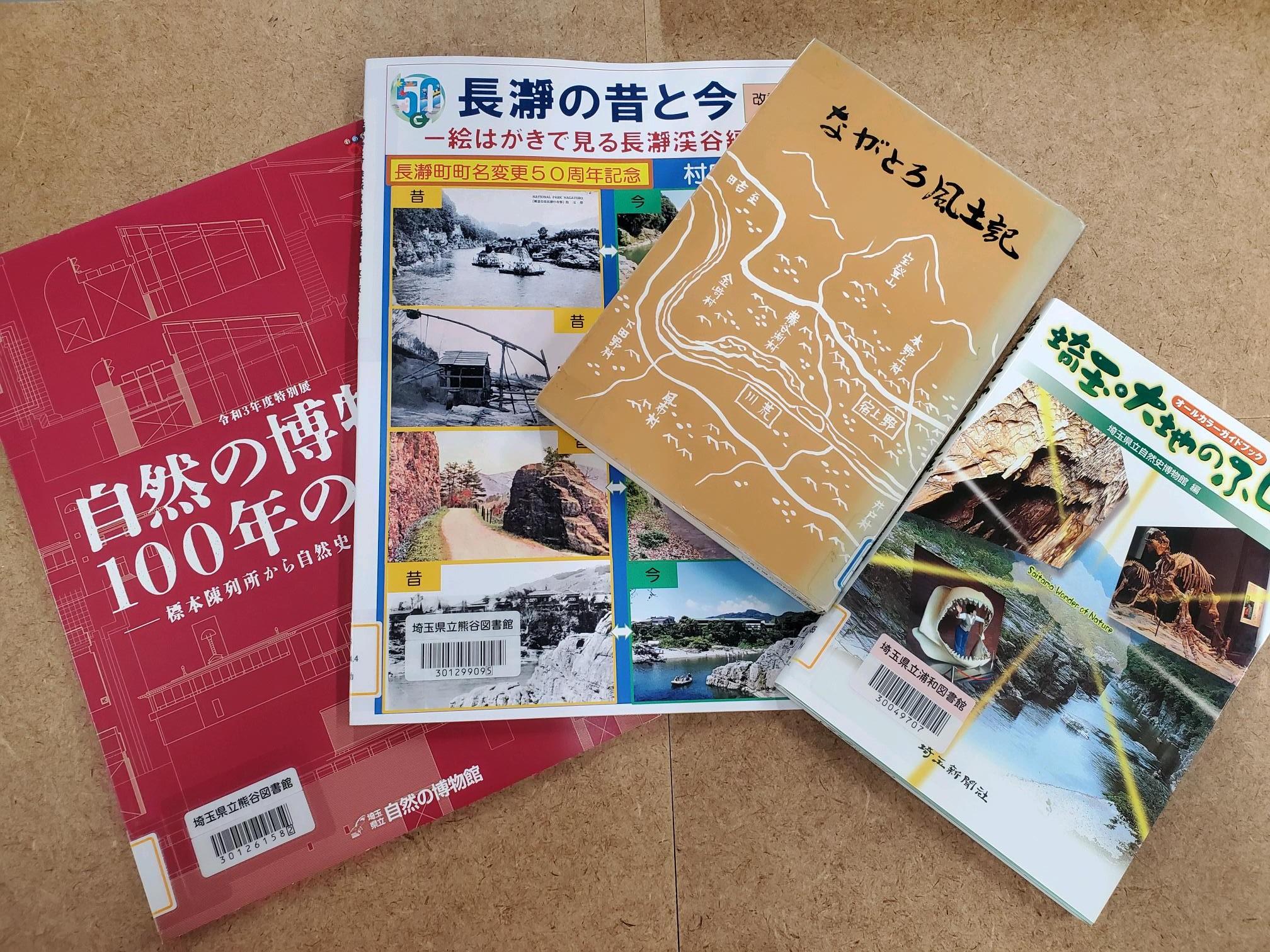

そこで、今回は約100年前に発行された長瀞に関する所蔵資料を紹介します。

いずれも観光客向けに発行された案内で、眺めるだけで惹きつけられます。

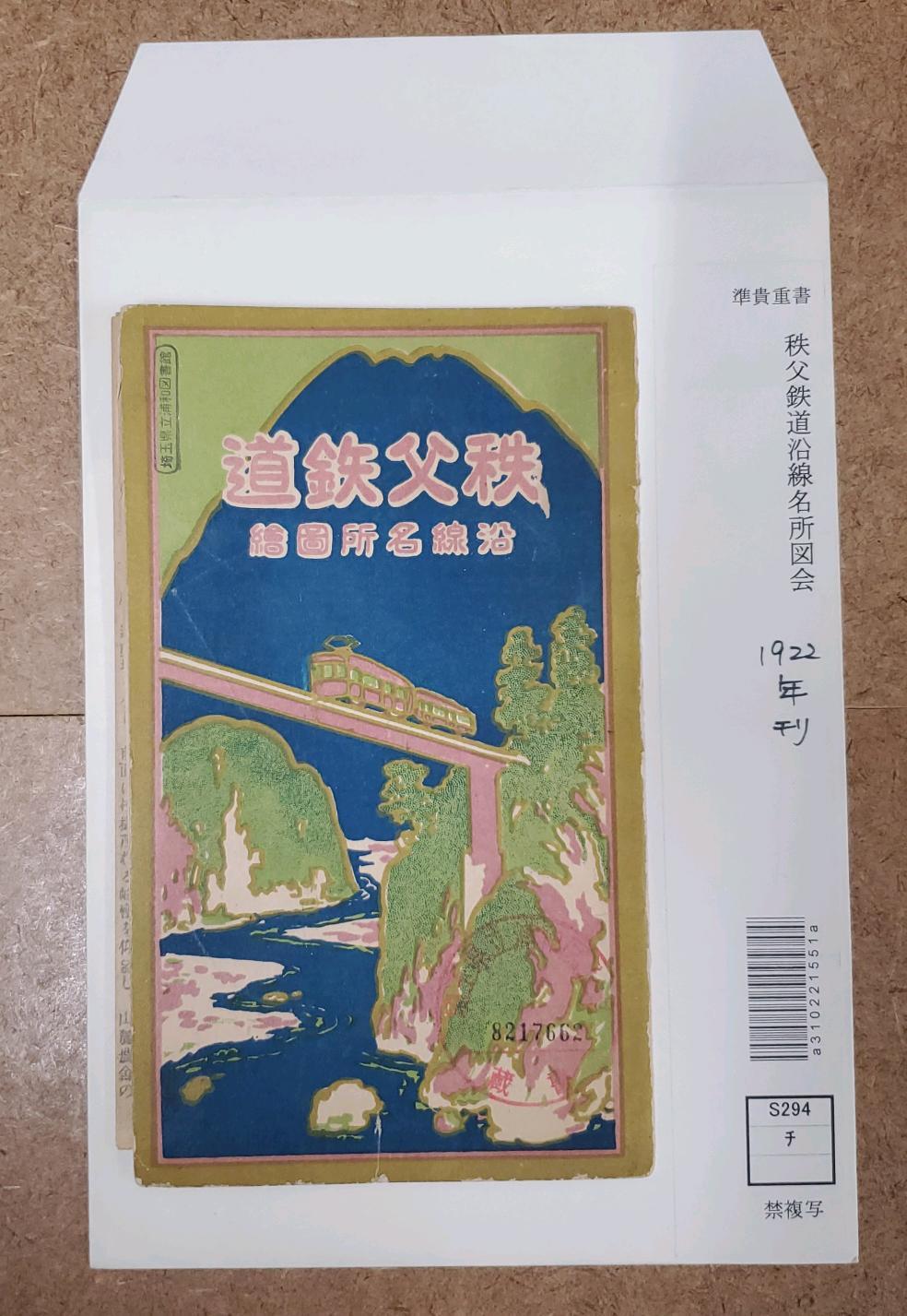

■『秩父鉄道沿線名所図会』(秩父鉄道株式会社 秩父鉄道 1922)

白黒写真や彩色の絵図、名所案内がまとまった資料です。

案内の文章が美しく、旅情を掻き立てられます。

「秩父鉄道が吉田初三郎に依頼した観光ガイド用の鳥瞰図で、長瀞の観光開発や武甲山の石灰石採掘など沿線開発の様子が分かります。」

(『ひと・もの・はこぶ 秩父から/秩父へ』p20 埼玉県立川の博物館 2023)

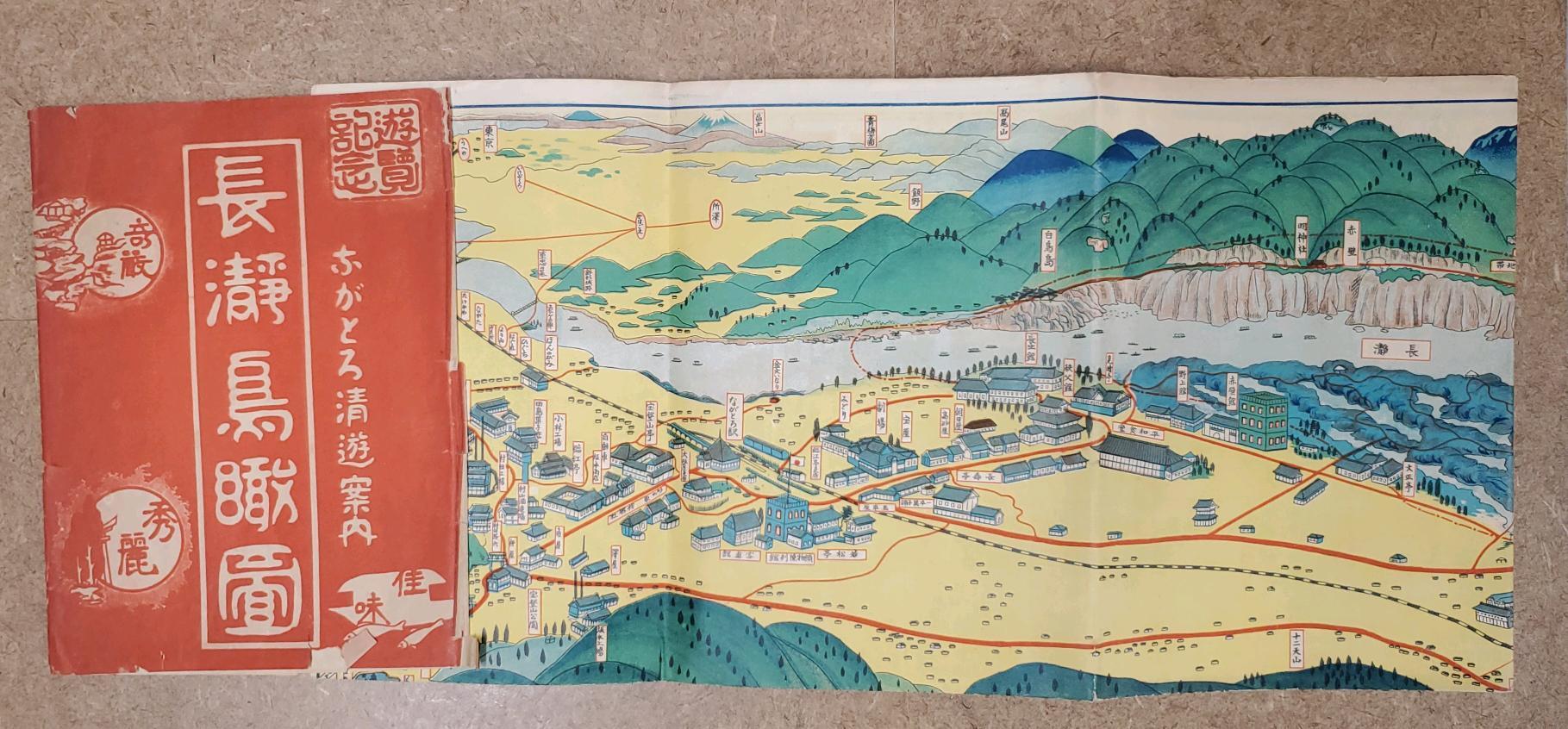

■『長瀞鳥瞰図 ながとろ清遊案内』(青木清一 1925)

都会から長瀞に訪れる人への案内書です。奥書に「今回天然記念物として永久に保在させらるるに及んで一層推賛の價ある勝地となった」とあり、指定を契機に作製したことがわかります(『自然の博物館100年の軌跡』p39 埼玉県立自然の博物館 2020)

表面には近辺の旅館や料理屋などの情報、裏面には長瀞の商工業者の広告があります。

なお、こちらの資料は埼玉県立図書館デジタルライブラリーで公開されており、インターネット上で閲覧ができます。

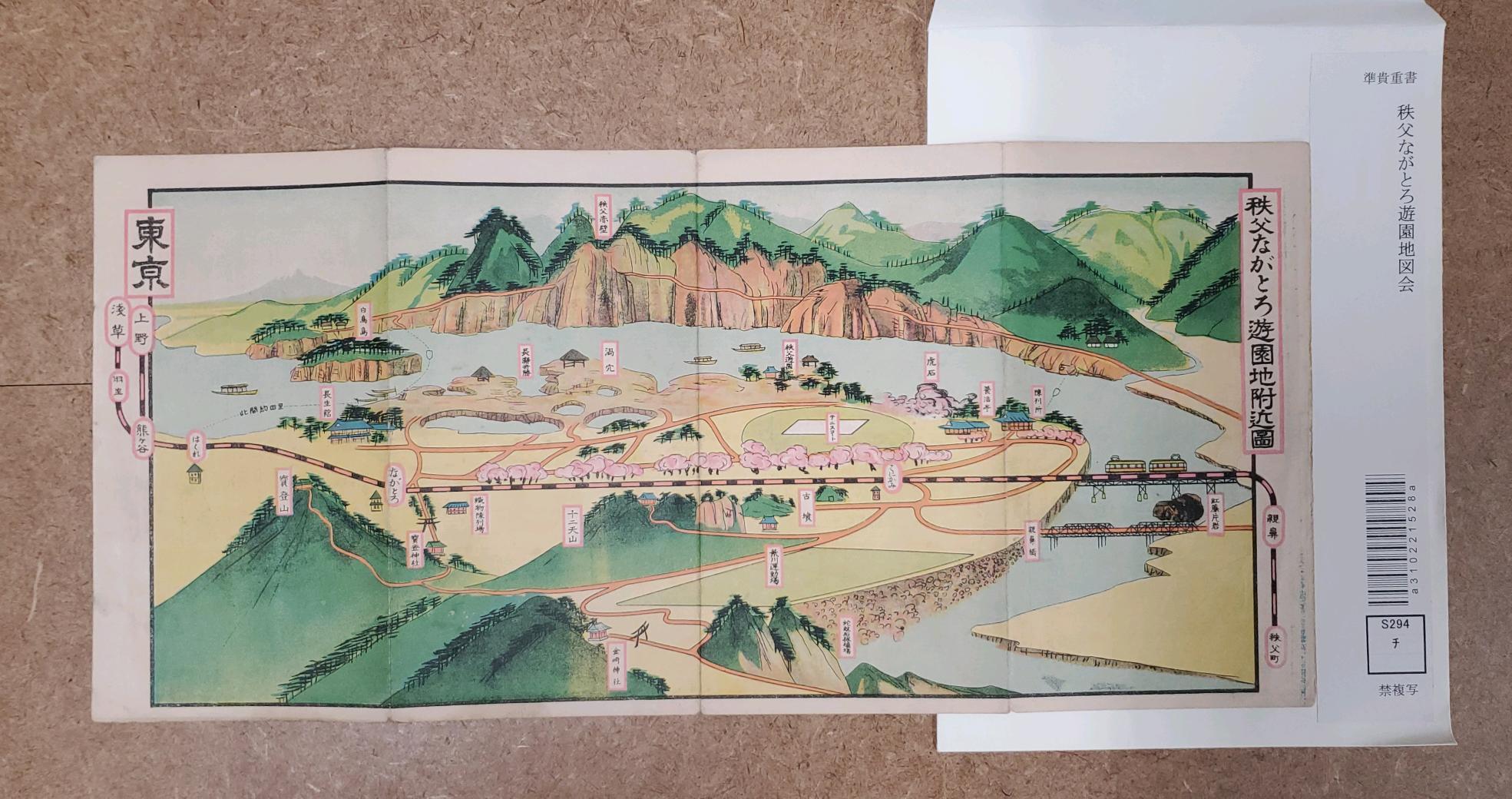

■『秩父ながとろ遊園地図会』(秩父鉄道株式会社 秩父鉄道 [192-])

表に彩色の絵図、裏に「秩父風光遊覧手引」として観光案内が載っています。

「長瀞遊園地」は、「比較的廉価に宿泊できる旅館(養浩亭)、テニスコート、野球場や200mの直線競争場を備えた運動場などからなり、現在の運動公園の体をなしていました。」(『自然の博物館100年の軌跡』p28 埼玉県立自然の博物館 2020)

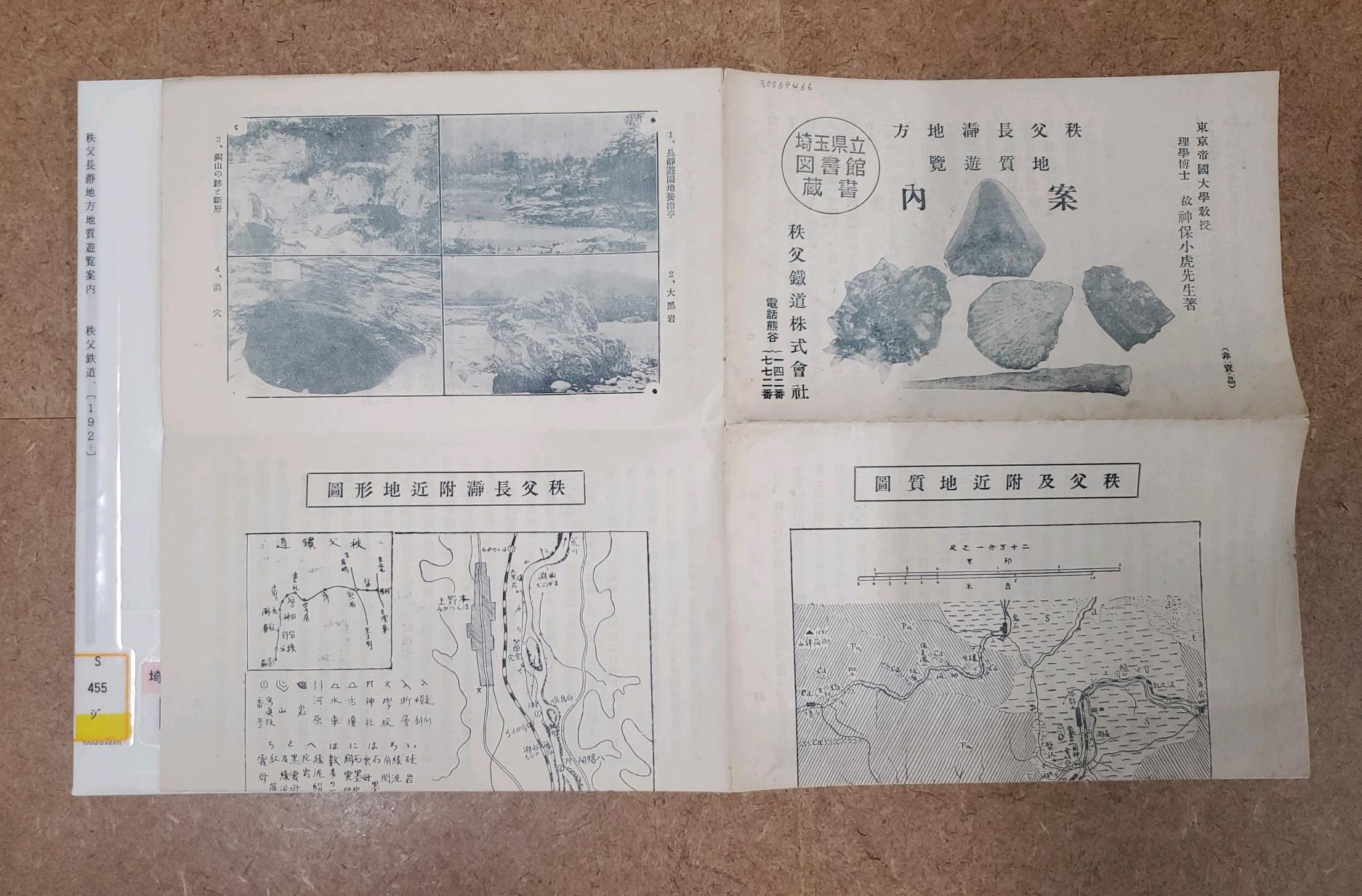

■『秩父長瀞地方地質遊覧案内』(神保小虎著 秩父鉄道 〔192-〕)

東京帝国大学教授理学博士による地質見学の案内です。

上武鉄道(現秩父鉄道)が金崎まで開通した明治44年9月以降、著者の神保氏は学生を連れて頻繁に秩父地域を訪れるようになったといいます。(『自然の博物館100年の軌跡』p18 埼玉県立自然の博物館 2020)

写真のほか、地質図や地形図が掲載されています。

現在も「長瀞」は有名ですが、100年ほど前の資料を見ても、当時から観光の目玉として注目されていたことがわかります。

『秩父鉄道五十年史』(p41 秩父鉄道 1950)や『秩父鉄道の100年』(p52 郷土出版社 1999)によると、秩父鉄道は長瀞が景勝地として知られる前から、旅客誘致のために宿などの施設を造ったといいます。そして大正13年に長瀞が名勝及び天然記念物に指定されると、多くの観光客が長瀞駅を利用するようになりました(『秩父鉄道の100年』p41 郷土出版社 1999)。その一環でたくさんの観光案内が発行されたのでしょう。

さて、秩父地域では10月下旬から11月下旬にかけては紅葉が見ごろだそうです。紹介資料1点目の『秩父鉄道沿線名所図会』では「秋深ふなれば懸崖に這ふ蔦紅葉霜に飽きて延々燃ゆるが如く美観名状すべらず」と、その見事さを称えています。秋の行楽に長瀞に足を運んでみるのも素敵ですね。

当館では、上記のような古い資料のほかにも、長瀞に関するさまざまな資料を所蔵しています。図書館のある熊谷と長瀞は秩父鉄道で行き来できますので、調べものや長瀞観光のついでに足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

余談ですが、埼玉県立自然の博物館で「名勝・天然記念物「長瀞」指定100周年記念」をテーマに、企画展「長瀞自然遊覧」(令和6年10月26日(土)から令和7年2月24日(月))開催しています。長瀞のことを知りたい方にはうってつけですね!

2024年11月14日

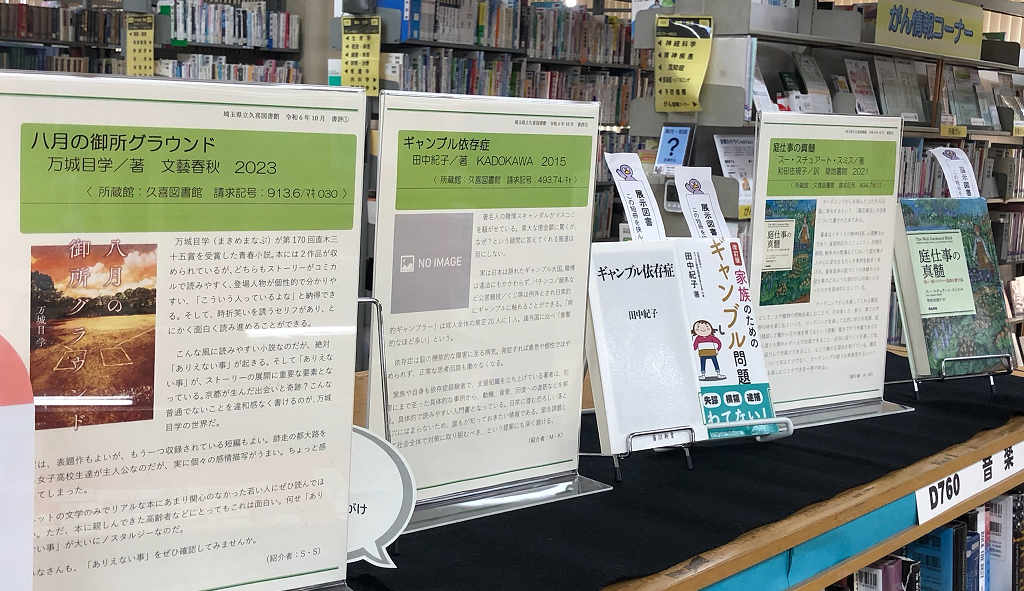

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『八月の御所グラウンド』 (万城目学著 文藝春秋 2023)

<所蔵館:久喜図書館 913.6/マキ030 >

万城目学(まきめまなぶ)が第170回直木三十五賞を受賞した青春小説。本には2作品が収められているが、どちらもストーリーがコミカルで読みやすく、登場人物が個性的で分かりやすい。「こういう人っているよな」と納得できる。そして、時折笑いを誘うセリフがあり、とにかく面白く読み進めることができる。

こんな風に読みやすい小説なのだが、絶対「ありえない事」が起きる。そして「ありえない事」が、ストーリーの展開に重要な要素となっている。京都が生んだ出会いと奇跡?こんな普通でないことを違和感なく書けるのが、万城目学の世界だ。

実は、表題作もよいが、もう一つ収録されている短編もよい。師走の都大路を走る女子高校生達が主人公なのだが、実に個々の感情描写がうまい。ちょっと感動してしまった。

ネットの文学のみでリアルな本にあまり関心のなかった若い人にぜひ読んでほしい。ただ、本に親しんできた高齢者などにとってもこれは面白い。何せ「ありえない事」が大いにノスタルジーなのだ。

みなさんも、「ありえない事」をぜひ確認してみませんか。

(紹介者:S・S)

■No.2■

『ギャンブル依存症』 (田中紀子著 KADOKAWA 2015)

<所蔵館:久喜図書館 493.74/キャ>

著名人の賭博スキャンダルがマスコミを騒がせている。莫大な借金額に驚くが、なぜ?という疑問に答えてくれる報道は目にしない。

実は日本は隠れたギャンブル大国。

賭博は違法にもかかわらず、パチンコ/競馬など公営競技/くじ等は例外とされ日常的にギャンブルに触れることができる。

「病的ギャンブラー」は成人全体の推定20人に1人。諸外国に比べ「衝撃的なほど多い」という。

依存症は脳の機能的な障害に至る病気。発症すれば意思や根性ではやめられず、正常な思考回路も働かなくなる。

家族や自身も依存症経験者で、支援組織を立ち上げている著者は、犯罪にまで至った具体的な事例から、動機、背景、回復への道筋などを解説。具体的で読みやすい入門書となっている。

日常に潜む恐ろしい落とし穴にはまらないため、誰もが知っておきたい情報である。緊急課題として社会全体で対策に取り組むべき、という提案にも深く頷ける。

(紹介者:M・K)

■No.3■

『庭仕事の真髄』 (スー・スチュアート・スミス著 和田佐規子訳 築地書館 2021)

<所蔵館:久喜図書館 494.78/ニワ >

ガーデニングが心を病んだ人たちの回復に寄与するという、「園芸療法」の効果について書かれた本である。

筆者はイギリスの精神科医、心理療法士であり、貧困地区のコミュニティ、刑務所、病院、戦争中の塹壕などにおいて庭仕事が人の心に変化をもたらす実例を数多く挙げる。著者自身の庭づくりの体験からも、庭仕事のどのような部分が心の救いになったのかを具体的に示している。

ガーデニングが心を癒してくれる要因として、土や植物の感触を楽しむことや、花の美しさ・香り、育てた作物の味を楽しむといった、ガーデニングを通して五感に受ける刺激、試行錯誤して種から花や実を育てるという感動、屋外で行う作業でありながら誰とも関わらず一人で没頭できること、反対に庭づくりを通して他人と協力して作業ができること、などと様々な理由を挙げている。

園芸療法について知るだけでなく、ガーデニングの魅力を再発見するという意味でも楽しむことができる一冊である。

(紹介者:K・M)

それでは、次回もお楽しみに。

2024年10月18日

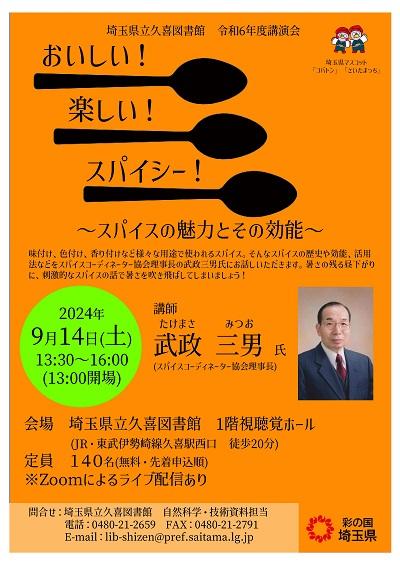

講演会「おいしい!楽しい!スパイシー! ~スパイスの魅力とその効能~」を開催しました!

こんにちは。自然科学・技術資料担当です。

9月14日土曜日、スパイスコーディネーター協会の武政三男さんをお招きし、講演会「おいしい!楽しい!スパイシー! ~スパイスの魅力とその効能~」を無事開催することができました。

大変よく晴れた暑い日で、まさにカレーを食べたくなるような、スパイス講演日和となりました。今回は来場型とオンライン配信型を併用したハイブリッド形式の講演会を実施し、多くの方にご参加いただきました。県外の遠方の方にも興味を持っていただけて嬉しく思います。

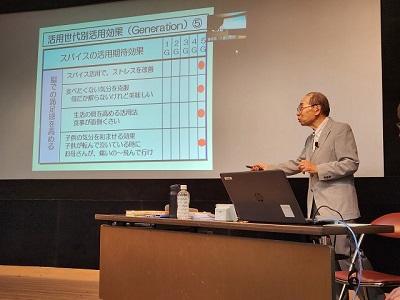

スパイスが食品や薬品にどのように活用されているか、その刺激を身体でどのように受容しているのか、高齢者を中心に生活にどう取り入れていくかといった内容を中心にお話しいただきました。

先生のスパイスに対する深い知識や愛があふれる内容で、とても引き込まれる1時間半の講演でした。質疑応答の時間には、会場、オンライン配信ともに質問が多数寄せられました。皆さん、これからのご自身の生活にスパイスを活用していきたいという気持ちが伝わってきました。

講演会の後は、当館の司書から「調べ方ガイダンス「自然科学・技術情報の調べ方 ~スパイスを例として~」 を行いました。

講演会と併せて開催していた資料展「知的好奇心を刺激する!多彩なスパイス」の展示資料解説や、情報探しのポイント、インターネットやデータベースで情報を調べる方法を、実際のウェブサイトなどを紹介しながらご案内させていただきました。

また、今回の講演会では、県内企業からお借りしたスパイスの実物を会場の出入り口に展示しておりました。開始前や休憩時間に手に取って香りを確かめている方も多くいらっしゃいました。資料展、講演会ともに五感で楽しんでいただける内容になったのではないでしょうか。

久喜図書館では、これからも皆さまに楽しんで参加していただけるイベントを多数企画しています。ぜひお越しください!

【久喜】令和6年度文化講座 大下修央氏「つなぐ、彩る ~スピカデザインの現場から~」

https://www.lib.pref.saitama.jp/event/cat75/post-315.html

【久喜・熊谷】情報の探しかた講座

https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/programs/post-3.html