図書館ブログ

2012年3月22日

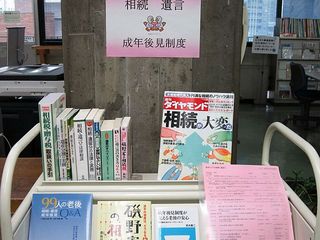

法律情報サービス講座「よくわかる!相続と成年後見の基本」を開催しました(浦和図書館)

3月10日(日)、さいたま市の弁護士で、法テラス埼玉副所長の 白鳥敏夫氏をお招きして、相続と成年後見についての講座を開催しました。 おかげさまで定員50名を上回るお申込みをいただき、10日前には満席に。当日の会場は熱気にあふれていました。

遺言書を書く時はここに注意!

家族が多額の借金を残して亡くなったら?

相続放棄したら、生命保険金は受け取れないか?

認知症の高齢者の財産を守る方法

政府の相続法改正案で、今後の税負担はどうなる?

..などなど、ここだけは押さえておきたい基本的な知識について、具体的な事例を交えた親しみやすい講義でした。 多くの参加者のみなさんが90分間真剣に耳を傾け、質問も続々と寄せられました。

その後、浦和図書館司書より「法律情報の調べ方」として、相続・成年後見を例にとり、図書・雑誌・新聞記事の探し方や、無料相談窓口などお役立ち情報をご案内しました。

誰もが直面する相続や、老後の不安に備える成年後見制度について、非常に関心が高まってきているようです。

残念ながら今回ご参加いただけなかったみなさま、大丈夫です!

1 当日のテキストをご希望の方には、ご来館いただければ差し上げます(浦和図書館3階社会科学。産業カウンターにて)

2 図書館には、相続や成年後見制度の基本が理解できる、たくさんの図書や雑誌、DVDがあります!

3 法律についてのお悩みや、成年後見制度について相談できる機関や窓口もご紹介します。

参加された方からは「図書館ではこんなこともやっているんですね」というお声も頂戴しました。 その通り、図書館はお仕事・生活の悩みや課題解決のヒントとなる様々な情報をご提供しています。

みなさまのご来館や、お気軽なお問い合わせをお待ちしています。

2012年3月16日

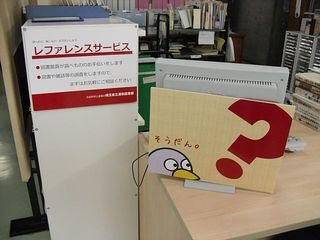

調べ物のお手伝いをします!

浦和図書館・社会科学資料担当では、毎日、皆様からいただく質問を調査し、資料や情報を探すお手伝いをするレファレンスサービスを行っています。

さて、どんな質問が寄せられているかというと・・・

?粟餅はどのように作るのか。

?塩にはカロリーがあるのか。

というごく身近なものから

?耕地整理に関連する法令の載っている資料を見たい。

?労研方式による養育費の算定方法を知りたい。

といった専門的なものまで多岐にわたっています。

浦和図書館は「ビジネス支援サービス」にも力を入れているため

?世界の主な穀物流通ルートについて知りたい。

?過去のヒット商品の発売日を調べるための資料を知りたい。

など、お仕事関連の質問もたくさんいただいています。

調査は、複数の司書が協同で、事典・統計・年鑑などの図書や雑誌、新聞、さらにはインターネット、契約している商用オンラインデータベースなど、さまざまなツールを活用して行い、関連の資料・情報をご紹介しています。

埼玉県立図書館は3館が主題別に資料を分担する専門館になっていることから、質問内容によって、各館が相互に連絡をとりながら、より詳しい資料で調査を行うようにしています。

ご質問いただく時に

・いつまでに回答が必要か

・質問の内容はどんな資料に載っていたのか

・すでに調べた資料は何か

などの情報をいただけると、より効果的な調査ができます。

ご質問は、直接来館、電話のほか、埼玉県立図書館ウェブサイトにある「調査・相談(レファレンス)」のページ

https://www.lib.pref.saitama.jp/licsxp-opac/WOpacRefRefUkeDispAction.do

からも受け付けています。

みなさんからのご質問・ご相談を職員一同お待ちしています。

2012年3月12日

今日もどこかの街へ...

はじめまして。埼玉県立熊谷図書館・図書館協力担当です。

みなさんが普段利用する図書館で読みたい本をリクエストをした時、その図書館とは別の図書館のバーコードが付いた資料を手渡されることはありませんか? 一つの図書館だけでは、置ける資料に限りがあります。だから、同じ街の中の図書館はもとより、県内のそれぞれの街の図書館とお互いに協力し合いながら、持っている資料を貸し借りしているのです。これを「相互貸借」といいます。

そして、この図書館同士の相互貸借の橋渡しをするのが我々の仕事。各図書館の相互貸借の資料を、集めて・分けて・届けます。

さて、春の訪れをほんの少し感じるようなある日。今日は秩父方面の図書館8か所に巡回し、資料を届けます。

まず、専用箱に詰めた資料を運搬車(「協力車」といいます。)に積み込みます。

忘れ物がないか、もう一度確認したら、早春の秩父路に向けて、安全運転で出発進行!!

荒川の清流を横に見ながら走ります。朝から降っていた小雨が止み、顔を出したお日様が川面を照らして、キラキラ輝いていました。

「こんにちは 県立図書館です」

「お預かりします」

協力車から降ろした専用箱を、巡回先の図書館の職員に渡します。(写真左側)代わりに、この図書館から他の図書館に運ぶ資料を預かります。(写真右側)このように、巡回先の各図書館に資料を届け、同時に他の図書館に送る資料を集めていきます。

今日の巡回先の一つである皆野町公民館の図書室には、町で購入した新着図書と一緒に、県立図書館の資料が置かれていました。これは、図書館が設置されていない町村に、県立図書館の資料をまとめて長期間貸し出しているものです。(「配本所貸出」といいます。)

途中、横目に見た武甲山の頂には、まだうっすらと雪化粧が残っていました。

夕方になり、巡回を終えた協力車が県立熊谷図書館に戻ってきました。巡回先から集めてきた専用箱を降ろします。ここからは気力と体力、集中力の勝負。この資料をその日のうちに、すべて行き先ごとに仕分けます。そして、明日届ける分の準備をします。

...こうして一週間のうちに、県内すべての市町村を一回巡り、資料を届けています。明日は、あなたの街の図書館にお届けする日かもしれませんね。

なお、詳しくは、埼玉県立図書館ウェブサイトにある「埼玉県立図書館の図書館協力ネットワーク」のページ https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/service/net/ index.html

で御紹介しています。ぜひ、このネットワークの「力」を御利用ください!

2012年2月29日

「埼玉県推奨図書」募集中!展示中!

お久しぶりです。

久喜図書館 子ども室です。

子ども室のカウンターで、子どもたちや、お母さんお父さんから、かなり頻繁に聞かれるのは、

「オススメの本、ありますか?」という質問。

そんなとき、県立図書館のおすすめ本のコーナーをご案内するとともに、「埼玉県推奨(すいしょう)図書」をご紹介することがあります。

「埼玉県のオススメ本」

「埼玉県推奨(すいしょう)図書」は、ご存じでしょうか?

埼玉県では、毎年、読書週間にむけ、青少年のみなさんに読んでいただきたい本を選んで、ご紹介しています。

読書感想文のシーズンには、脚光をあびますし、10月頃、図書館や本屋さんで、パンフレットを配っていますので、

ご覧になった方もいるのではないでしょうか?

一年に選ばれるのは、約30冊。

「乳幼児」 「低学年」 「中学年」 「高学年」 「中学生」 「高校生・青年」の6つの対象別に、4~5冊づつ選ばれます。

さてさて、では、この「埼玉県推奨図書」をだれが、どうやって決めてるのでしょう?

実は、県民のみなさまからのオススメ本の応募と出版社の自薦からスタートするのです。

「この本、とっても面白かったから、たくさんの人に読んでもらいたいな」と、オススメしていただいた本の中から、

学校の先生や学校司書、図書館司書など、本の専門家である「選定委員」が、じっくりと候補図書を選んでいき、

最終的に青少年健全育成審議会の諮問を経て、10月に決定します。

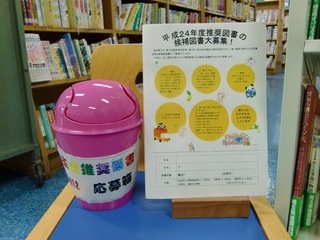

ただいま、募集中!

平成24年度の募集が、2月からはじまっています。

平成23年1月以降に刊行された本で、「これぞ!」というものがありましたら、ぜひご応募ください。

(募集の締め切りは、平成24年4月16日)

応募は、埼玉県青少年課(郵便・FAX・メール)

(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/seisyounensesaku/suishoutosho-bosyu-h24.html)

で受け付けているほか、県立各館(久喜・浦和・熊谷)の子ども室でも応募できます。

募集箱、おいてます。

昨年のを見てみよう!

久喜図書館子ども室では、平成24年度の応募にあわせ、参考にご覧いただけるよう

「平成23年度埼玉県推奨図書」をまとめて展示しています。

<展示期間:2月25日(土)~3月9日(金)>

※紹介コメントがついてます。

この機会に、ぜひ見に来てください。

過去の推奨図書のリストは、図書館ウェブサイトに掲載しています。

(https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/ko_shien/shien2.html#suisyo-book)

こちらもぜひご覧ください。

2012年2月23日

レファレンス協同データベース 100万アクセスに迫る!

国立国会図書館では、全国の図書館等と協同で、調べ物のためのデータベース「レファレンス協同データベース」http://crd.ndl.go.jp/jp/library/index.htmlを構築しています。埼玉県立図書館もこれに参加しており、県立図書館で調査したレファレンス事例を多数登録しています。

そもそも「レファレンス」って何?って思いますよね。

図書館が行っている「レファレンスサービス」とは、図書館の資料を使って、資料や情報を探すお手伝いをするサービスです。各館の窓口やウェブサイトでお受けしたご相談の一部をこの「レファレンス協同データベース」に登録していますが、この事例はインターネット上で、どなたでもご覧になることができます。

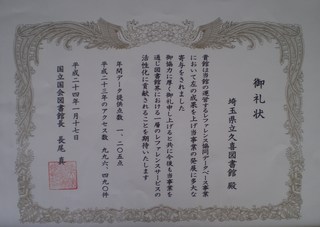

平成23年に埼玉県立図書館の登録データを参照された件数(年間被参照数件数)は996,490件で、この事業に参加している図書館556館中トップでした。

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks_H23.html#list

たくさんの方にレファレンス事例をご覧いただき、とてもうれしく思っています。

「レファレンス協同データベース」には、公共図書館だけでなく、大学図書館や専門図書館も参加しているため、身近な事例から専門的な事例まで、様々な事例が登録されています。

その登録された様々な事例について、平成23年「レファレンス協同データベース」年間アクセストップ10が発表されました。

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/access_top10.html

そこでは、当館の事例が第8位にランクインしています。

「さいたま市の地盤(液状化)がわかる地図を探している。」2005年9月15日作成

http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000029740

昨年の東日本大震災の影響ですね。

ランクインはしませんでしたが、当館では新聞記事にも取り上げられた久喜市南栗橋の液状化に関連して、古い地図や地質図が見たいというご質問をたくさん受けました。

「旧栗橋町大字河原代に明治以前にあった沼、「内沼」「外沼」の位置がわかる地図を見たい。」2011年4月19日作成

http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000089486

みなさんの多様な興味・疑問にお答えできるよう、私たち図書館員は日々奮闘しています。「レファレンス協同データベース」の事例が、お役に立てれば幸いです。

なお、今年も昨年に引き続き国立国会図書館から御礼状をいただきました。

久喜図書館 情報・地域協力担当