図書館ブログ

2012年2月16日

2月 如月(きさらぎ)

暦の上では、二十四節気のひとつである雨水(うすい:今年は19日)も近づき、だんだん寒さも和らいできて、春が近づいているのを実感できます。

日本には、古くから受け継がれてきた季節をあらわす美しい言葉や習慣があります。しかし、現代に暮らす私たちは、昔のように自然が豊かにあふれた環境にはなく、子どもたちの生活もスケジュールに追われ慌ただしくなっています。

だからこそ、日本の四季を肌で感じる季節の行事を日々の生活に積極的に取り入れてみませんか。

熊谷図書館子ども読書室では、季節の行事をとりあげたミニ展示やテーマ展示をしています。

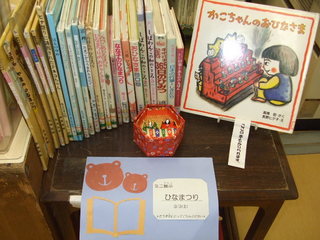

<ミニ展示・ひな祭り>

内裏(だいり)びなだけをかざる「親王かざり」の様子

ひな祭りに関する本を集めたミニ展示

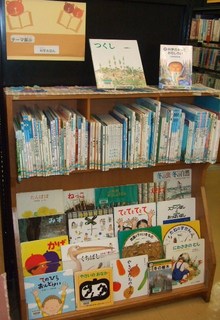

<テーマ展示・科学えほん>

えほんに「科学」がつくと、何か難しそうと思われるかもしれません。

でも、実際に読んでみると科学の本は面白くて、楽しくて、そして、ゆったりと考えをめぐらせる豊かな時間をもたらしてくれます。生きもの、植物、宇宙、自然など。子どもの科学よみものは、科学の本質的な事柄をわかりやすく、興味を引き出すように工夫して書かれています。

木の芽や花のつぼみが少しずつふくらみはじめるこの季節。科学の本といっしょに外へ出かけたら、新たな発見があるかもしれません。

ぜひ、この機会に科学よみものの楽しさに触れてみてください!

今年は、4年に一度のうるう年。オリンピックの年。

また、「金環日食」も日本の広い地域で見られるようです。(5月21日)

由来や本質的な意味を知れば、季節の行事などますます楽しくなります!四季折々の楽しみとともに、これからも図書館がみなさんの暮らしに寄り添えますよう願っております。

子ども室の利用案内はこちら

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/kodomo/index.html

2012年2月9日

埼玉県地震セミナーに出展します&資料展「埼玉県立図書館の歩み」のお知らせ

浦和図書館埼玉資料室から、2つのお知らせです。

ひとつ目は、2月15日(水)に開催される「埼玉県地震対策セミナー」の展示コーナーへの出展です。

会場:埼玉会館大ホール(JR浦和駅西口徒歩6分)。

日時:2月15日(水)12:30~16:00

主催:埼玉県地震対策セミナー実行委員会

詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/h23seminar.html

当日は、地震に関する講演が2本あり、ロビーでは、地震に関する資料の展示、説明、木造住宅の無料簡易耐震診断などが行われます。

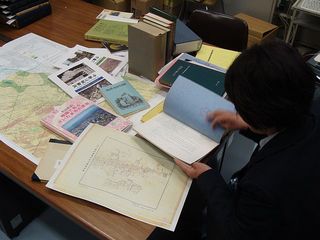

なぜ、埼玉資料室が地震セミナーに出展?

それは、災害に備えるための地図や資料を紹介するためです。昨年5月頃、新聞やテレビで取り上げていただき、今でもお問い合わせが多い古い地図が県立図書館にあります。明治期から現代までの土地の歴史を知ることができる地図、地質がわかる地図などです。また、過去の震災の記録や地域で語り伝えられてきた記憶をまとめた資料などをご紹介する予定です。

過去を知ることで少しでも未来への備えにお役に立てればと思っております。ぜひ、お立ち寄りください。

ただいま準備中です。↓

ふたつ目は、資料展開催のお知らせです。

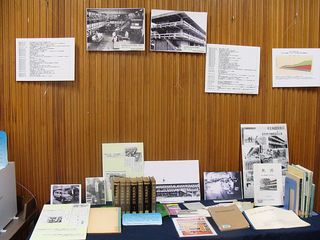

2月10日に「県立図書館だより100号」が発行されます。それに合わせて、浦和図書館では、資料展「埼玉県立図書館のあゆみ-過去から未来へ知をつなぐ-」を開催中です。

埼玉県では大正11年に県教育会が運営する埼玉図書館が開館しました。以来、大正・昭和・平成と、県立図書館は時代の変化とともにサービスを充実させながら、県民の知への要求に応えてきました。県立図書館の歩みを資料や写真、映像などで振り返る展示です。

☆懐かしい写真など☆

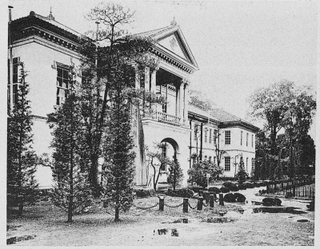

図書資料だけでなく、大正14年に県立図書館が移転した「鳳翔閣」(旧埼玉女子師範学校)の写真や現在の県立浦和図書館が開館した当時(昭和35年)の写真、

(「鳳翔閣」埼玉県立浦和図書館蔵)

戦後、GHQが県に無償貸与した16ミリ映写機Natco(ナトコ)の実物、浦和書籍館(しょじゃくかん)(明治9年開館)の利用券なども展示しています。

☆「図書館の自由に関する宣言」ミニコーナー☆

ご存じですか?基本的人権として国民の「知る自由」を保証することが図書館の責務であるとアピールしたこの宣言は埼玉県生まれ。昭和27年の埼玉県図書館大会がきっかけとなり誕生しました。この宣言は、有川浩の人気シリーズ『図書館戦争』でも有名になりました。

☆懐かしいニュース映像☆

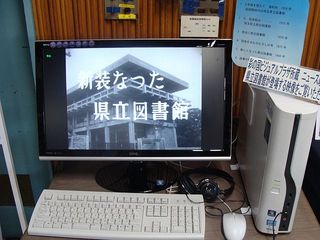

期間中、鳳翔閣時代の県立図書館で撮影された「入学期を控えて 浦和市」(1954年)や現在の県立浦和図書館が新築された当時の映像「新しくなった県立図書館」(1960年)など、県立図書館が登場するニュース映像(彩の国ビジュアルプラザからお借りしています)をご覧いただいています。当時の街並みなど懐かしい映像です。

☆貸出冊数が72倍に!☆

今回の展示準備にあたり、1970年~2010年までの埼玉県内公立図書館の利用状況を調べたところ、蔵書冊数、貸出数は増加の一途をたどり、貸出は72倍になっていました。

図書館が無かった市町村には移動図書館車を走らせ、図書館の普及に努め、 埼玉県内公立図書館が所蔵している資料を最寄りの図書館に取寄せることができるよう物流の改善を図るなど、埼玉県立図書館と市町村立図書館が協力しながら、サービスを発展させてきた結果、図書館の利用は増え続けています。

先輩たちが作ってきた歴史の重みを感じ、これからも県立図書館を利用していただけるよう未来へつなげていかなくてはとの思いをあらたにした展示でした。

懐かしい写真などもありますので、ぜひご来場いただき、図書館をご利用ください。

2012年2月2日

「食」がつくる健康長寿 講演会にご参加いただきありがとうございました。

1月28日(土)に開催した健康医療情報講演会

「食」がつくる健康長寿~めざせ健康長寿!みなおそう食生活~ には76名の方が参加してくださいました。

<講演会の様子 みなさん、熱心にお聞きになっています>

講師に、埼玉県栄養士会常任理事の岡野治恵氏をお迎えし、「いつまでも若々しく、いきいきと年を重ねる」ための食生活についてお話を伺いました。岡野先生には2時間近く、エネルギッシュにお話していただきました。管理栄養士としての豊富な経験から生み出されたお話は楽しく、わかりやすく、参加者のみなさんは、メモをとりながら熱心に最後まで聞いていらっしゃいました。さらに、講演会終了後も、先生のまわりには質問する方の輪ができ、先生はそのおひとりおひとりに丁寧にお答えくださいました。

当日記入していただいたアンケートには「具体的な説明がとてもわかりやすく、良かった。」「先生が若々しい。いろいろお話が聞けて楽しかった。」「話を聞いただけで元気が出たような気がした。」「2時間の長い時間を忘れて聞きいってしまった。」「(先生が紹介した笑顔になることば)ひ・ふ・み~、毎日鏡の前でやってみます。」「長生きできそうな気がします。」などのことばが寄せられています。

次回は来年度、みなさんの関心のあるテーマで講演会を開催する予定です。ご期待ください。

<資料展示「食と健康」~食生活をみなおそう~>

なお、この講演会にあわせ、2階公開図書室で資料展示「食と健康~食生活をみなおそう~」を開催しております。こちらの資料も是非手にとってご覧ください。

2012年1月31日

二胡鑑賞会を開催しました

1月15日(日)、熊谷図書館で 「二胡鑑賞会~馬高彦の調べIV~」が開催されました。

演奏していただいたのは 二胡奏者の馬高彦(マ・ガオイェン)さんです。

二胡(にこ)は中国の伝統楽器。 二本の弦を馬の尾でできた弓でこすって音を出します。 胴体の部分には蛇の皮が使われています。 本体は小さな楽器ですが、驚くほど大きな音が出ます。

音域も広く、表現力豊かな楽器です。

<開演直前の会場 期待が高まります>

今回の演奏会では、ポピュラー音楽から中国民謡、 さらにクラシック音楽まで多彩な曲を演奏していただきました。 たとえばドラマ「坂の上の雲」の主題歌だった 「Stand Alone」(久石譲作曲)、 今の季節にぴったりの「春よ来い」(松任谷由実作曲)、 「早春賦」(中田章作曲)、 さらに「リベルタンゴ」(ピアソラ作曲)、 「アベマリア」(グノー作曲)などなど。 様々な表情を見せる馬さんの演奏に、皆さん拍手喝采でした。

<リハーサル中の馬さん 本番の雰囲気が伝わるでしょうか?>

また曲の合間には馬さんの故郷中国の風土や 年中行事についてのお話もあり、 ご来場の皆さんも中国を身近に感じられたのではないでしょうか。

美しい音楽と楽しいお話で、あっというまの1時間でした。

さて図書館では、演奏会に合わせて、 東アジア(主に中国・韓国・モンゴル)の 伝統音楽についての展示も行いました。 CD・図書を45点ほど展示し、 演奏会後には希望の方に貸出しました。

<展示「東アジアの伝統音楽」>

美しい二胡の音色が、 多文化への興味や理解に繋がれば嬉しく思います。

馬高彦さん並びにご来場の皆さん、ありがとうございました。

2012年1月25日

「食」がつくる健康長寿 講演会開催のお知らせ

久喜図書館では、下記のとおり健康医療情報講演会

「食」がつくる健康長寿~めざせ健康長寿!みなおそう食生活 を開催します。

記

日時 1月28日(土)午後2時~4時(受付1時30分~)

講師 岡野 治恵氏(埼玉県栄養士会常任理事)

定員 140名(当日先着順)

会場 久喜図書館1階視聴覚ホール

「いつまでも若々しくいきいきと年を重ねたい」という願いは、どなたもお持ちだと思います。おいしく楽しい豊かな食生活で、生活習慣病を予防し、病気知らずの身体をつくりましょう。そのためのコツを、食の専門家である管理栄養士の岡野治恵さんにお話していただきます。

埼玉県のマスコット「コバトン」

岡野治恵さんは、東京都の保健所勤務後、昨年3月まで、民間企業の健康保険組合で、職員の健康管理面から食生活を支援するお仕事をしていらっしゃいました。 現在は、埼玉県栄養士会常任理事としてご活躍中です。

この機会に、日常の食事を振り返りながら、食生活をみなおしてみませんか?

皆様のご参加をお待ちしています。

*詳しくは県立図書館ホームページでご確認ください。(https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/news/kouen/kenkochoju.html)

また、この講演会にあわせ、2階公開図書室で資料展示「食と健康 食生活をみなおそう」も開催します。食と健康に関する県立図書館所蔵の図書や雑誌、お子さんと一緒に楽しめる絵本も展示します。是非、資料を手にとってご覧ください。

久喜図書館自然科学・技術資料担当:松村