イベント

2016年7月29日

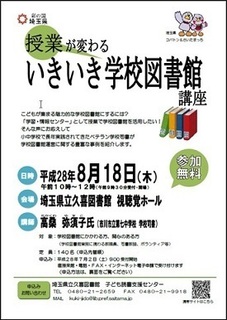

「授業が変わる いきいき学校図書館講座」を開催します。

皆さんこんにちは。久喜図書館 子ども読書推進担当です。

来たる8月18日(木)に、久喜図書館で

「授業が変わる いきいき学校図書館講座」

を開催します。

「こどもが集まる魅力的な学校図書館にするには?」

「『学習・情報センター』として学校図書館を活用したい!」

そんな声にお応えして、

市川市立第七中学校学校司書の高桑弥須子氏をお迎えし、

学校図書館運営に関する豊富な事例を紹介します。

学校図書館にかかわる方や学校図書館に関心のある方、ぜひ御参加ください。

日時 平成28年8月18日(木) 午前10時から12時まで

(午前9時30分受付開始・開場)

会場 埼玉県立久喜図書館 視聴覚ホール

講師 高桑弥須子氏(市川市立第七中学校 学校司書)

定員 140名(申込先着順)

申込方法等詳しくは、「埼玉県立図書館ウェブサイト」の

「授業が変わる いきいき学校図書館講座」

を御覧ください。

たくさんの方の御参加をお待ちしております。

2016年6月16日

「読書に困っていませんか」(読書バリアフリー研究会)を開催しました

みなさん、こんにちは。

久喜図書館では、6月5日(日)に「読書に困っていませんか」(読書バリアフリー研究会)を開催しました。

発達障害等さまざまな理由で読書に困難のある子供たちへの読書支援を考えるセミナーです。

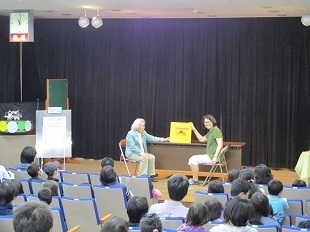

午前中は、「I 発達障害のいろは ~様々な発達障害の特徴と支援方法~」と題して、金沢星稜大学人間科学部教授の河野俊寛先生にお話をしていただきました。

【河野俊寛先生の講義写真】

河野先生のお話は、笑いあり、驚きあり、発見ありの楽しい内容で参加された方の感想も大変好評でした。

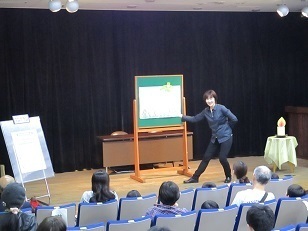

午後は「II 魅力あふれる特別支援学校の図書館 ~障害種に配慮した図書館のかたちとマルチメディアDAISY~」と題して、4人の先生方にそれぞれの学校図書館での実践報告をしていただきました。

鳥取大学附属特別支援学校(知的障害支援) 児島陽子 先生

鹿児島県立鹿児島聾学校(聴覚支援) 松田ひとみ 先生

東京都立八王子東特別支援学校(肢体不自由支援) 谷本式慶 先生

元横浜市立盲特別支援学校(視覚支援) 石井みどり 先生

一人ひとりの子供たちにあわせた「読書」のかたちを探し続ける4人の先生方の姿に

「本を読む楽しさを伝えたい」気持ちがひしひしと伝わってきました。

ご来場いただいた皆様ありがとうございました

2016年4月28日

子ども読書の日記念「おおきなおはなし会」を開催しました!

こんにちは。久喜図書館の子ども読書推進担当です。

4月23日(土)に、『おおきなおはなし会』を開催しました。

「子ども読書の日」を記念して行われる、1年に1度の特別なイベントです。

去年は、久喜図書館が耐震工事で休館中だったため、

熊谷図書館で『春のスペシャルおはなし会』として催されたこのイベント。

今年は、久喜図書館に帰ってきました!

午前の部、午後の部あわせて200名以上と、

たくさんの方々が参加してくださいました。

「おはなしのじかん」では、

「トムの会」の皆さんと職員で、

楽しい絵本やおはなしを披露したり、

御来場のみなさんと一緒に手あそびをしたり歌を歌ったりしました。

「おんがくのじかん」では、

県立久喜高校吹奏楽部の皆さんが、

童謡やアニメソング、映画音楽を演奏してくれました。

一緒に口ずさんだり、からだを動かしたりしているおともだちがたくさんいました。

小さな子から、大人まで、たくさんの方に楽しんでいただけました。

来てくれたおともだち、ありがとう。

遠くからもたくさんの方に来ていただきました。ありがとうございます。

久喜図書館のおはなし会へのおさそい

いつものおはなし会も、ぜひいらしてください。

いっしょに楽しいひとときを過ごしましょう。

お待ちしています!

毎週土曜日(14時~14時30分) 1人で聞ける子が対象です。

毎月第2・第4水曜日(11時~11時20分) 小さい子(2・3さい)向けです。

2016年1月28日

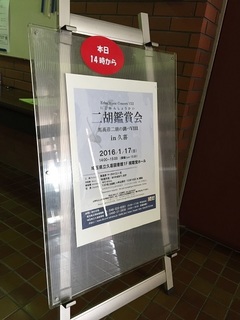

二胡鑑賞会を久喜図書館で開催しました

1月17日(日)に、久喜図書館で「二胡鑑賞会~馬高彦二胡の調べVIII~」を開催しました。 昨年度まで熊谷図書館で開催していましたが、今年度は資料の再編や建物の工事のために休館しています。多くの皆様の御協力により久喜図書館を会場にし、無事開催することができました。

今回は初めて二胡を聴く方が多いかもしれないということで、馬高彦さんに、いろいろなジャンルから選曲していただきました。二胡という楽器や馬高彦さんの自己紹介トークを交えながら、中国の伝統曲から日本のポップス、民謡、クラシックとそれぞれ違った世界を二胡で奏で、演奏会は進みました。

あっという間の一時間で、もっともっと聴きたいという皆さんの気持ちが高まっていました。アンコール曲はディニーク作曲の「ひばり」。軽快なテンポでの速弾(はやび)きは、圧巻でした。また、そこにひばりが現れたかのように、二胡がさえずりました。

演奏会終了後、退場の皆様の顔には感動と笑顔があふれていたのを見て、今年度も開催できて本当に良かったと思いました。

2階カウンターでは、演奏会後に展示していた資料の貸出を行いました。久しぶりの御来館で再登録をされた方、類似のCDや図書について尋ねられた方がいらして、カウンターがにぎわいました。

御出演いただいた馬高彦さん、いつもより遠い会場でも快く引き受けてくださりありがとうございました。そしてお越しいただいた113名の皆様、ありがとうございました。

二胡のCD(埼玉県立図書館所蔵資料より)

文責Y

2015年12月8日

1700万年前、秩父盆地は海でした!12/12埼玉の自然がわかるセミナーへのお誘い

12月12日(土)、久喜図書館で「自然の博物館セミナー ~埼玉の自然がわかる講演会~」を開催します。

自然の博物館の学芸員さんたちが、さまざまなテーマで研究成果をお話するこのセミナー。

聴きどころをご紹介します。

「パレオパラドキシア展~大野原標本発掘から40年」の特別講演

国の天然記念物へ!

長瀞にある「県立自然の博物館」では、12月27日まで「パレオパラドキシア展」を開催中。今回のセミナーでは、この展覧会の特別講演があります。

「古秩父湾、秩父に眠る太古の海の200万年間のドラマ」(午前の部)

おりしも古秩父湾の6つの「堆積層」と海の哺乳類の9つの「化石群」が、国の天然記念物に指定されることに!埼玉県内では48年ぶりの指定です。

「日本地質学発祥の地」といわれる秩父地域には、1700万年から1500万年前のはるかな海の記憶を刻む「堆積層」が露出している場所がたくさんあり、海の生きものの化石も数多く発見されています。

取方の大露頭(とりかたのだいろとう 吉田町)

幅800メートル、高さ50メートルのがけ一面に、傾斜不整合や断層、褶曲などさまざまな地層を観察できます。ダイナミックな縞模様は大迫力!

パレオパラドキシア復元模型 (絶滅した海の哺乳類。カバではありません)

海なし県埼玉に刻まれた太古の海の記憶。埼玉県民としては、こんなロマンあふれる話を聴き逃す手はありません!

展示を見てから聴くか、聴いてから見るか...長瀞は遠いな~という方は、久喜図書館で開催中のパネル展示がおすすめです。

わかりやすい図とカラー写真で知る、古秩父湾の地層と化石

次は、小学生以上のみなさんにおすすめ、

「ハチってかわいい!かっこいい!~見ただけではわからないハチの魅力~」(午前の部)

刺さないハチ、ふわふわのハチ、葉っぱを食べて育つハチ、害虫を防ぐハチ。多様でおもしろいハチの世界へご招待します。

1階 子ども図書室では、「ぶんぶんぶんハチの本」展示中。ハチの巣もあるよ!

そして、久喜市で発見された巨大きのこニオウシメジ(→ 巨大きのこ発見!久喜市ウェブサイトへ)の話や、ムササビとコウモリ、長瀞銅物語、日本のマンモス など、午後の部(13時10分~15時30分)も、興味深い発表が盛りだくさん!

先日、某人気テレビ番組で、この久喜市の巨大シメジをホイル焼きにして食べたとか...

セミナーの詳細はこちらへ → 自然の博物館 セミナーのページ

さらに興味を持たれた方は、本や雑誌や映画で知識を深めましょう。

「自然の博物館がやってくる!」展示中。資料で知る埼玉の自然。美しいハチの標本も12月12日まで特別展示中

→パネル展示、資料展示、映画会(12月11日 14時から)の詳細はこちらから

ちいさなハチから悠久の大地の歴史まで。子ども心にかえって、わくわく埼玉の自然のドラマを楽しむ1日を過ごしませんか。