図書館ブログ

2022年5月13日

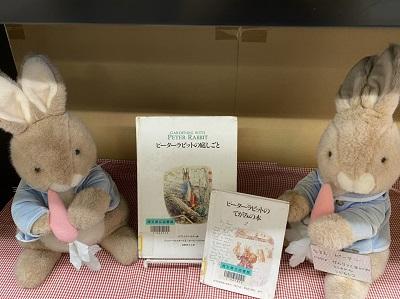

こどもしつのおともだちをしょうかいします

こんにちは!

熊谷図書館 視聴覚資料・図書館振興担当です。

今回は子ども室でみなさまを待っている仲間たちをご紹介します。

\ようこそ熊谷図書館子ども室へ!/

知っているキャラクターはいたでしょうか??

ということで、ここでクイズです!

写真にうつっているぬいぐるみのお名前は何でしょう??

ぜひ、家族と、またはお友達といっしょに考えてみてください。

さぁ、わかったかな??

それでは正解と一緒に、登場する絵本もご紹介していきます。

気になる絵本があったら、お電話や子ども室で、お気軽に職員にお声がけください。

正解は・・・・

ピーター

・『ピーターラビットの庭しごと』(福音館書店)

・『ピーターラビットのてがみの本』(福音館書店)ほか

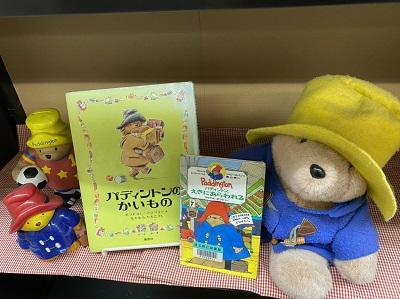

パディントン

・『パディントンのかいもの』(偕成社)

・『パディントンえきにあらわれる』(ほるぷ出版)ほか

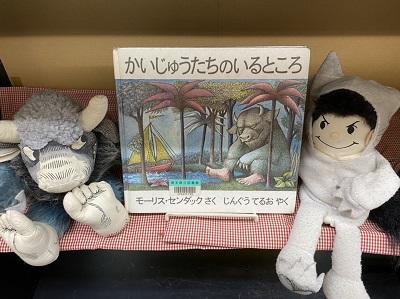

マックス

・『かいじゅうたちのいるところ』(冨山房)

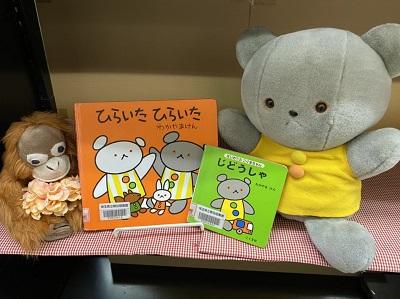

おだんごぱん

・『おだんごぱん』(福音館書店)

ぐり、ぐら

・『ぐりとぐらのうたうた12つき』(福音館書店)

・『ぐりとぐらとくるりくら』(福音館書店)ほか

アンパンマン

・『アンパンマンとくろいとり』(フレーベル社)

・『アンパンマンとぴいちくもり』(フレーベル社)ほか

最後はみんな大好きアンパンマンでした!

ちなみに、おだんごぱんと、ぐりとぐらは、

なんと、むかーし職員が手作りしたものだそうです。

いくつ分かったでしょうか??

そして最後にご紹介するのは、

昨年度、新たに仲間になった、こぐまちゃんです!!

・『ひらいたひらいた』(こぐま社)

・『はじめてのこぐまちゃん じどうしゃ』(こぐま社)ほか

これから仲良くしてくださいね!

ほかにもこども室ではたくさんの仲間がみなさまをお待ちしております。

もちろん、おはなし会の日にだけ現れる、あの子も...

おはなし会は毎月第2・3・4土曜日、午後2時から3時までです。

熊谷図書館子ども室は、子どももおとなも大歓迎!!

ぜひぜひみなさまで遊びに来てください。

2022年4月26日

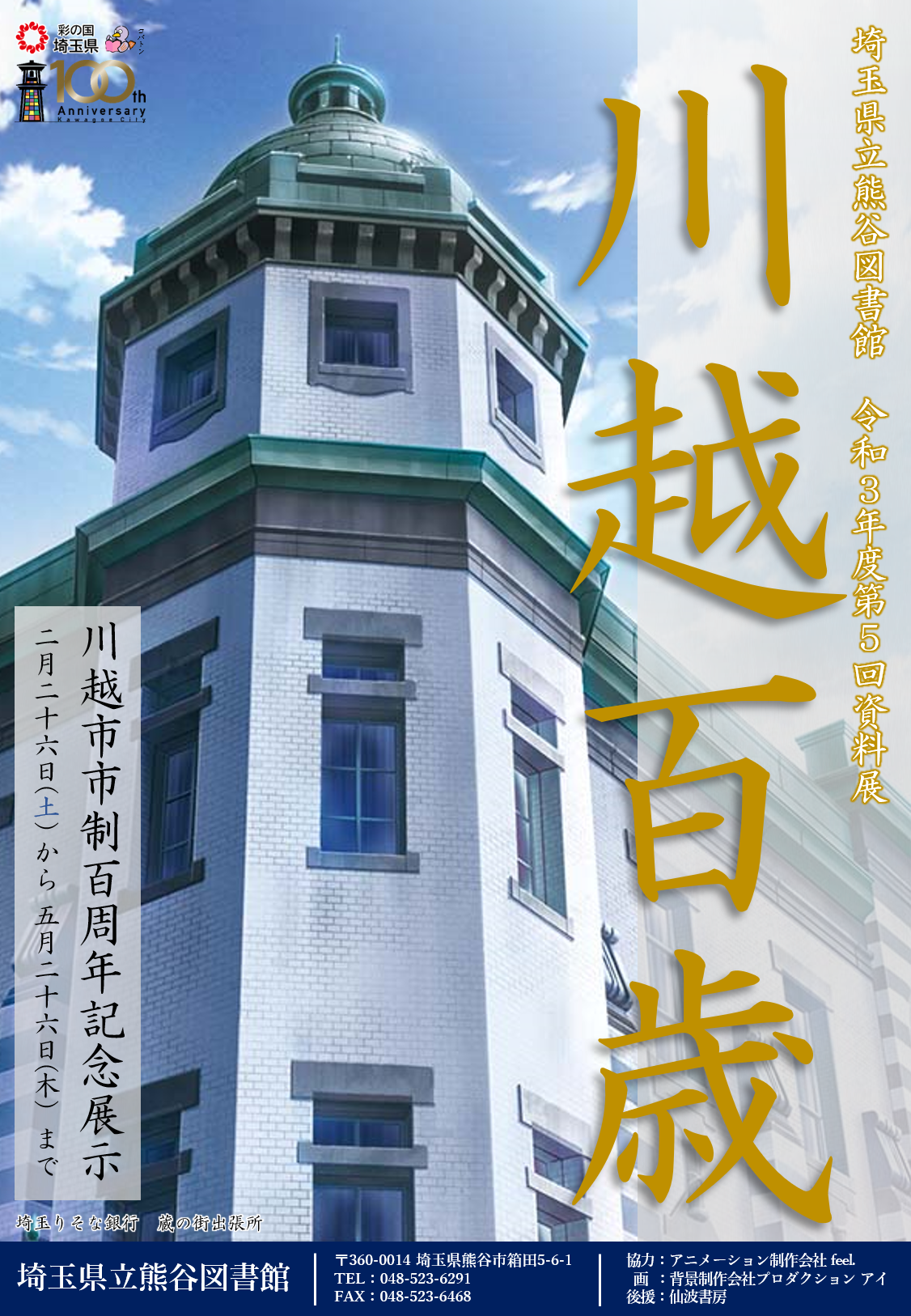

資料展「川越百歳 ~川越市市制100周年記念展示~」開催中!

こんにちは!

埼玉県立熊谷図書館、地域・行政資料担当です。

突然ですが問題です!

埼玉県で最初に「〇〇市」と呼ばれるようになったのは、何市でしょう?

正解は......川越市!

大正11年(1922年)12月1日、川越町は仙波村と合併すると共に、県内初の市制を施行し「川越市」となりました。

そして、今年川越市は生誕100周年を迎えます!

そこで埼玉県立熊谷図書館では、川越の百寿を記念して、資料展「川越百歳 ~川越市市制100周年記念展示~」を開催中です。

今回はその見どころを少しだけ紹介していきますよ!

本だけじゃない! 多種多様な川越の資料たち

今回は、川越に関する「郷土資料」を紹介しています。郷土資料は本以外にも、様々な種類があります。例えば......。

▲こちらは、ちょうど100年前に市制が施工されたことを記念して発行された絵葉書です。読み物ではありませんが、当時の川越の様子を伝える貴重な資料として、図書館で収集・保存しています。

▲こちらは、川越を舞台としたアニメ「神様はじめました」とコラボをした観光マップです。これももちろん、図書館で所蔵している大切な郷土資料です。

圧巻のクオリティ! 美麗なイラスト & 精巧な模型

今回は出版社仙波書房様にご協力いただき、書籍『川越の建物 近代建築編』で使用されたイラスト原画と、川越の情景模型も展示しています。これらは去年の夏に川越マインで開催された「出版記念、複製原画展&模型展」で実際に展示されていたものです。

▲埼玉りそな銀行が美しいイラストに! チラシにも使わせていただいています。他にもたくさんの建物のイラストが展示されていますよ!

▲細部まで綿密に再現された模型。ずっと見ていられますね!

このクオリティは、写真で見るだけじゃもったいない!

ぜひ熊谷図書館にお越しいただき、その目で直接ご覧ください。

今回の展示は様々な工夫を凝らし、見て楽しい展示となっています。

熊谷図書館で川越の歴史と魅力を感じてみませんか?

|

資料展「川越百歳 ~川越市市制100周年記念展示~」

場所: 埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー |

皆様のご来館をお待ちしております!

※埼玉資料室の資料はすべて館内利用(貸出不可)です。館内で複写サービスをご利用いただけます。同一資料が県立久喜図書館または外部書庫にある場合は、取り寄せのうえ貸出ができます。お気軽にカウンターまでお尋ねください。

2022年3月31日

ひまわりの咲く国より

視聴覚資料・図書館振興担当です。

毎日届けられる戦禍の知らせに心を痛めている方も大勢いらっしゃるかと思います。

図書館でも当事国について問い合わせを受けることが目に見えて増えており、

皆さまの関心の高さが伺えます。

こうした状況を受けてでしょうか。最近多くのリクエストが寄せられる映画作品があります。

イタリアの巨匠、ヴィットリオ・デ・シーカ監督による映画「ひまわり」(熊谷図書館所蔵VD)です。

1970年に公開された本作は、ソビエト戦線に送られた夫、アントニオとその帰りを待つ妻ジョバンナが戦争により引き裂かれる姿を描きます。声高に反戦を叫ぶことなく、淡々と進行するストーリーをヘンリー・マンシーニの重厚な音楽が彩ります。

そしてこの映画のもう一つの見どころが、地平線までひろがる一面のひまわり畑です。これはウクライナの首都キエフから南へ500kmにあるヘルソン州で撮影されたもので、今でも7月下旬頃になると辺り一面に咲きほこるひまわりを見ることができます。

映画では、行方不明となった夫、アントニオを探すためにジョバンナは戦争終結後のソ連へと旅立ちます。そこで彼女を迎えたのはどこまでも続くひまわり畑とおびただしい数の白い十字架でした。

あまりにもはてしない光景に目を奪われ、ただ呆然と立ち尽くす彼女。

その姿は時代の波に翻弄された人間のやるせなさに満ちています。

欧州における今世紀最大規模とも言われる今回の侵攻。

いつか荒廃した街が復興し、ひまわりの花が咲くころ、人々の悲しみは癒えているのでしょうか。

アントニオやジョバンナのような思いを抱く人が一人でも少なくなることを祈ります。

向日葵に天よりも地の夕焼くる

山口誓子

2022年3月31日

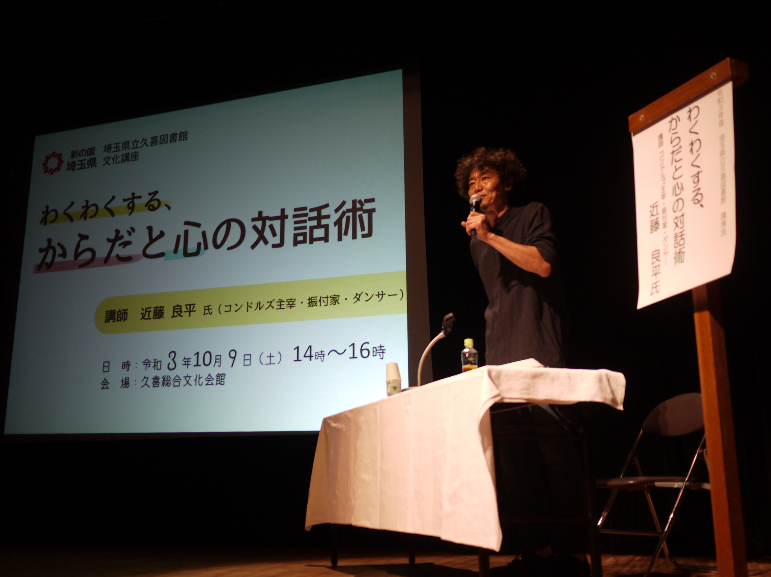

令和3年度文化講座「わくわくする、からだと心の対話術」をお読みいただけます(県立久喜図書館)

こんにちは。久喜図書館の芸術・文学資料担当です。

もうすぐ4月ですね。新しい年度が始まる時期です。

就職、進学などを迎える方々にとっては、大きな節目となる時期でもあると思います。

そんな4月、埼玉県の舞台芸術の分野でも、節目となる出来事が予定されています。

2022年4月から、彩の国さいたま芸術劇場の芸術監督に、コンドルズ主宰・振付家・ダンサーの「近藤良平」さんが就任されます。

「彩の国さいたま芸術劇場 近藤良平芸術監督 就任インタビュー」

(https://www.saf.or.jp/arthall/information/detail/93138/ 彩の国さいたま芸術劇場)

近藤さんには、令和3年10月9日に当館主催の文化講座でご講演いただきました。タイトルは「わくわくする、からだと心の対話術」でした。当日は、多くの方にご参加いただき、大変ご好評いただきました。

これから埼玉県の舞台芸術分野に大きく関わる方の考えにふれる機会として、今回、近藤さんご本人にも許可をいただき、特別に講演内容をテキスト化したものを全文公開いたします。(以下のリンクからアクセスできます。)皆様に楽しんで頂けると幸いです。

「令和3年度文化講座『わくわくする、からだと心の対話術』 全文テキスト」

尚、講演後に近藤さんもご覧になった展示「資料展「近現代の身体表現」」資料の一覧は、資料リスト「近現代の身体表現」(PDF:804KB)からご覧いただけます。

遠方にお住まいで気になる資料がある場合、協力貸出など遠方の方向けのサービスも行っています。ぜひご利用ください。

【久喜】資料展「近現代の身体表現」(展示は終了しています)

https://www.lib.pref.saitama.jp/event/exhibit/exhibit/post-126.html

「相互貸借(他の図書館との資料貸出・借受)について」

https://www.lib.pref.saitama.jp/guidance/service/sougo.html

「遠方にお住まいの方へ」

https://www.lib.pref.saitama.jp/guidance/service/enporiyo.html#yuso_service

2022年3月30日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『岩波少年文庫のあゆみ1950-2020』(若菜晃子 編著 岩波書店 2021)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:J 909/イワ>

岩波少年文庫は1950年、世界の児童文学から古典の名作と現代の傑作を選び、翻訳は原作に忠実に、美しく平易な日本語を使用するという特色を掲げて創刊された。

本書では、装丁や挿絵の変遷、新訳への変更への経緯などが記され、編集者の子どもの本への熱意が伝わってくる。70年経っても、子どもたちに一生の宝となるすぐれた文学を手渡したいという思いに変わりはないことが伺える。

(紹介者: 高野)

■No.2■

『寄り添って、寄り添われて』(堺武男 著 アーツアンドクラフツ 2011)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:493.9/ヨリ>

医師である著者が、東北地方の新生児・小児医療に携わった経験を基に書かれた1冊。

NICUや外来で診療する患者やその家族との関わりから、著者が学んだことや思いが丁寧に書かれている。新生児・小児医療のお世話になったことがある人にとって、心が救われる内容が詰まっている。コロナ禍でも、NICUで小さな命が闘いながら生きていることを思い起こすために、新生児・小児医療を知らない人にこそ、手に取ってほしい本である。

(紹介者:五十嵐)

■No.3■

『二人の紅茶王 リプトンとトワイニングと・・・』(磯淵猛 著 筑摩書房 2000)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:596.7/フタ>

2019年2月、紅茶研究の大家である磯淵猛先生が急逝された。紅茶愛にあふれる先生のお話やその笑顔は、絶対に忘れない。

この紅茶をめぐるエッセイ集では、副題にもある通り、リプトンとトワイニングについて特にページが割かれている。全く異なる境遇・手法で、世界の紅茶王になった二人―。リプトンの商才や、歴代トワイニング家とイギリスの歴史。読めば、普段飲んでいる紅茶の味わいが、少し違って感じられるかもしれない。

(紹介者:吉田)

それでは、次回もお楽しみに。