図書館ブログ

2020年1月7日

情報の探しかた講座 健康・医療情報コースを開催しました!

2019年12月13日

久喜図書館文化講座「身体感覚で読む古事記」開催!

こんにちは。久喜図書館の芸術・文学資料担当です。

10月26日(土)に、久喜図書館で文化講座を開催しました。毎年開催している当講座、今年は下掛宝生流(しもがかりほうしょうりゅう)能楽師の安田 登(やすだ のぼる)先生を講師としてお招きし、「身体感覚で読む古事記~千年以上昔の日本人は何を感じていた?」と題した講演を行いました。

安田先生は古今東西の古典に精通しており、能楽師のワキ方として海外も含めて活躍するかたわら、『論語』などを学ぶ寺子屋「遊学塾」を、東京を中心に全国各地で開催しています。また、NHK Eテレの「100分de名著 平家物語」(2019年5月)の講師を務めるなど、幅広く活躍されています。

そんな安田先生に、今回は「古事記」をテーマにご講演いただくことに。改元以降、日本の古典が注目されるようになったことに加え、安田先生の人気も相まって、申込み開始直後から応募が殺到し、10月に入る頃には満員に!当日もたくさんの参加者にご来場いただきました。

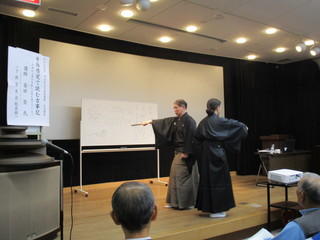

講演では、「古事記の中の漢字」、「古事記と『旧約聖書』」、「身体感覚で読む『古事記』」、の大きく3つの話をしていただきました。「古事記の中の漢字」では、古事記の本文中に現れる言葉の「音」や用いられた漢字に焦点を当てた話を、「古事記と『旧約聖書』」では、「創世記」と比較する形で古事記を読み進め、古事記に見える古代の日本人の考え方や「心」についてお話しいただきました。古代の日本人や古典が、より身近に感じられる内容でした。

(安田先生の講座は、パソコン等を使わず、板書で進めていくスタイルでした。)

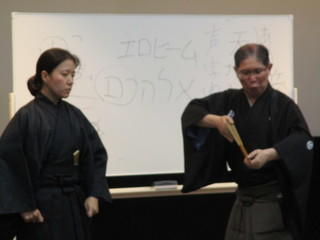

ただ安田先生が古事記を読み進めるだけではなく、時には古事記やヘブライ語で書かれた「創世記」の一節を参加者皆で音読したり、時には古事記の「国生み」の一節を安田先生とお弟子さんのお二人で能のように舞ったりと、まさに身体感覚を使いながら古事記を味わう講座でした。実際に自分の口で声に出して読み、描写のとおり舞う先生の姿を見ることで、古事記への理解がより深まったように思いました。

今回の講座の中には、「創世記」の他にも、漢字の由来にもなった甲骨文字で書かれた中国の逸話や、楔形文字で書かれたシュメール語の神話など、古今東西様々な古典の話が登場しました。参加者の皆さんからも「安田先生の知識の広さに驚かされた。」といった感想が多数聞こえてきました。

先生の講座の後には、図書館ミニ講座「古事記へのいざない」と題して、当館の司書から、図書館での古事記の調べ方についてご案内をしました。「古事記を現代語で読んでみたい」、「古事記について調べたい」、そんな時の調べ方や参考になる資料をご紹介しました。

このミニ講座で紹介した資料は、県立久喜図書館で発行している「調べ方案内 Milestone No.53」に掲載されています。ご興味のある方は、ぜひご一読ください。

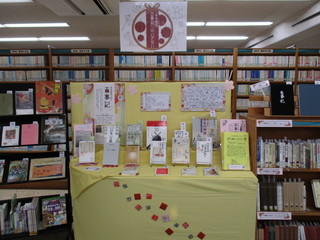

また、この講演会にあわせ、2階公開図書室では資料展「古事記へのいざない」を開催しました。入門書から専門書、児童書まで、古事記に関する様々な資料を取り揃えました。さらに、国内の図書館でもあまり所蔵のない貴重な和装本も展示しました。

すでに展示は終了していますが、現在も展示資料リストを配布しています。こちらも古事記について調べる際の参考になりますので、ぜひお手に取っていただければと思います。検索機で調べるだけでは出会えない、魅力的な資料に出会えるかも?

安田先生のユニークかつパワフルなお話のおかげで、講演会は興奮のうちに幕を閉じました。受講した参加者の方からも「ただの解釈ではなく、多方面から切り込んでいくのがおもしろい!」「演じたり、能のこととあわせて話を進めてゆくのがとても素晴らしい構成でした。」「生のお声の力と魅力あふれる内容に聴き入りました。」といった感想が多数届きました。また、「続きもぜひ聞きたいです。」「続編の開催を!」といったお言葉も。

安田先生、そしてご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

2019年12月11日

録音資料製作を支える 音訳者

こんにちは!障害者サービス担当です。

今回は、当館の録音資料の製作を支えてくださる 音訳者 について、

嬉しいニュースとともにご紹介いたします!!

先日、埼玉県立図書館の音訳者である齊藤禮子さんが

令和元年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰

を受けられました。

※「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 とは??

障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体について、活動内容が他の模範と認められるもの(個人・団体)に対し、その功績をたたえるもので、平成29年度より行われています。

齊藤さんは、

埼玉県立図書館の音訳者・デイジー編集者として昭和59年から今日まで35年にわたり、医学書などの専門分野の雑誌や図書の製作に数多く携わっています。

一方で音訳講師として、県内ばかりでなく全国の図書館などで講師を務め、後進への音訳技術の継承にも尽力され、この度は長年の活動をたたえての表彰となりました。

当館で製作した資料は、全国の活字による読書の困難な人に利用されております。

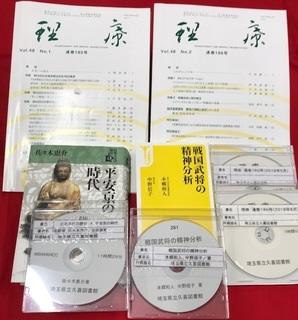

たとえばこんな資料たち

特に専門分野の資料の音訳は大変難しく、文中の図表やグラフを一度聴いただけでわかるように説明するのは、経験と技術が不可欠です。

そして今年も齊藤さんを講師にお招きして、音訳者のスキルアップ研修会が開催されました。

その様子をご紹介します。

この回では先生から出された図表の例題を、いかに簡潔でわかりやすく読者に伝えるか、グループディスカッションも交えてよりよい答えを探します。

みなさん熱心に取り組んでいました。

そんな熱意たっぷりな、音訳者の皆さんの協力をもとに製作したデイジー。1階事務室にてご利用をお待ちしております!

視覚に障害のある方、活字による読書が難しいと感じている方、手が不自由などで本がうまく利用できない方、

是非一度、障害者サービス担当までお問い合わせください。

2019年12月5日

Moi Suomi! ~資料展示のお知らせ~(県立熊谷図書館)

こんにちは。

熊谷図書館 人文・社会科学資料担当です。

暦は12月になり、ぐっと冷え込む日が多くなりました。

今年もあと1か月、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

さて、熊谷図書館2階ロビーでは

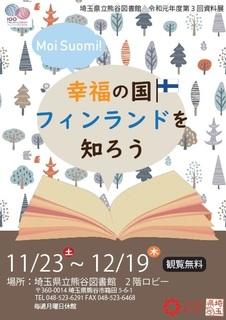

資料展「Moi Suomi! 幸福の国フィンランドを知ろう」

を開催中です。

フィンランド語で「Moi(モイ)」は「こんにちは」、

「Suomi(スオミ)」は「自国=フィンランドそのもの」を意味します。

フィンランドといえば、みなさん何を思いうかべるでしょうか?

サンタクロース、オーロラ、ムーミン、サウナ......、近年では「世界幸福度ランキング」1位の国としても有名ですね。

そんなフィンランド、実は今年は日本との記念すべき年。1919年に2国間で外交関係を樹立して100周年になるんです。

今回の展示では、フィンランドを多方面から知ることができる資料をご紹介しています。

国際学力比較調査で毎回上位にランクインするフィンランド。

その教育システムについて知ることができる資料や

今年飯能市にテーマパークがオープンしたことにより、

ますます注目されているムーミン関連の資料

展示している資料は、一部を除き資料展終了後に貸出ができます。

気になる本があればぜひご予約ください。

また、来年1月にはフィンランドをより知ることができるイベントも予定しています。

ぜひ図書館を通じてフィンランドの魅力に触れてみてください。

─ 資料展 ─

「Moi Suomi! 幸福の国フィンランドを知ろう」

期間:令和元年11月23日(土)~12月19日(木)

場所:埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

2019年12月4日

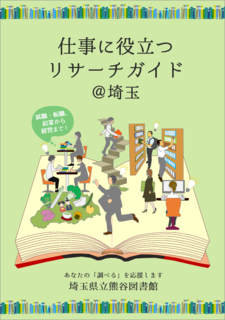

県庁職員向けデータベース活用講座を開催しました

熊谷図書館のビジネス支援室では、経済や法律など

仕事に役立つ情報を効率的に調べることができる、

14種類のオンラインデータベースをご用意しています。

10月29日(火曜日)に

「政策法務に役立つ! D1-Law.com 法情報総合データベース活用講座」を行いました。

基本的な操作から知っておくと便利な機能まで、じっくり教えていただきました。

法律分野や自治体の取組で話題のテーマを取り上げ、

法令の条文は、改正する前の古いものから、これから改正予定の未来のものまで見られます!

講座ではその機能を使って「改正民法」について調べてみました。

何を論点にしているか、からも検索することができてとっても便利!

検索例を紹介しながら、操作方法をわかりやすく説明していただきました。

資料の所蔵はありませんが、県立図書館からお取り寄せして借りていただけます。

「D1-Law.com」をはじめとしたデータベースも使えるので、ぜひお試しください!

「D1-Law.com」の他に利用できるデータベースと、その活用法を簡単にご案内しました。

ビジネス支援サービスについてもっと知りたい方は