図書館ブログ

2016年4月26日

埼玉県立図書館が二つの「賞」をいただきました

こんにちは。久喜図書館情報・地域協力担当です。

このたびの九州地方の地震により多くの皆様が被害を受けられましたことに対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

************************************************************************************

埼玉県立図書館では、利用者のみなさまの欲しい資料や情報を探すお手伝いをするレファレンスサービスを提供しています。

レファレンスサービスで回答した事例の多くは、ほかの方の調べものに役立ててもらえるようにレファレンス協同データベース(レファ協)を通じてインターネット上に公開しています。レファ協では当館以外にも全国の公共図書館や大学図書館等に寄せられたさまざまなレファレンス事例をキーワード等で検索することができます。

今回、埼玉県立図書館は「レファ協」に関連して2つの賞をいただきました。

「図書館サポートフォーラム賞」受賞

「図書館サポートフォーラム賞」とは・・・

「ユニークで社会的に意義のある各種図書館活動を表彰し、図書館活動の社会的広報に寄与することを目的として、図書館サポートフォーラムが設立した賞。」(「図書館サポートフォーラム」(日外アソシエーツ)ウェブサイトより)

埼玉県立久喜図書館がおこなっている、レファ協事業への継続的な情報提供など「図書館界のレファレンスサービス向上に対する多大な貢献」を高く評価いただき、選考していただきました。

写真は先日参加させていただきました、図書館サポートフォーラム賞授賞式の様子です。

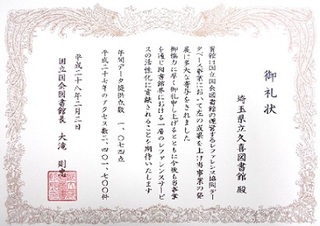

国立国会図書館より御礼状をいただきました

また、国立国会図書館からはレファレンス協同データベース事業に貢献したとして8年連続、御礼状をいただいています。

埼玉県立図書館(熊谷・久喜両館)データ提供状況(平成27年度末)

インターネット上に公開しているレファレンス事例 : 7,762件

平成27年度に埼玉県立図書館が登録した事例のアクセスされた回数 : 約345万回

これまでの埼玉県立図書館が登録したレファレンス事例は事例一覧から見ることができます。

これからも2館体制の強みを活かした、図書館を利用される皆様に役立つ図書館づくりに努めたいと思います。

2016年4月1日

リニューアル記念展示、開催中!!

こんにちは。

県立熊谷図書館 人文科学資料担当です

県立熊谷図書館は、昨年11月4日から休館しておりましたが、3月23日(水)にリニューアルオープンいたしました

閉館した県立浦和図書館の資料と機能を統合し、社会科学と歴史・哲学の図書館としてパワーアップ

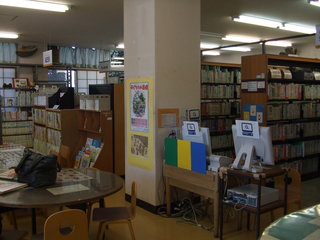

リニューアルを記念して、2階ロビーで資料展を開催中です

題して

「ようこそ!生まれ変わった熊谷図書館へ

可能性は無限大!パワーアップしたサービスのポイント」

当館に新たに開設した「ビジネス支援室」「埼玉資料室」の資料を中心に、福祉・教育・法情報・農業関係など、たくさんの資料と、その使い方のコツを紹介しています。

また、当館でお使いいただけるデータベースや、役に立つウェブサイトも御紹介しています。

生まれ変わった熊谷図書館のエッセンスがギュッと濃縮された展示です。

(ビジネス支援室より)

(埼玉資料室より)

展示ケースに所狭しと並べられた資料を見ると、わくわくしますよね

こんなに多くの情報が待っていると

でも、同時に不安になりますよね...。

こんなに多くの情報の中から、自分に必要な情報を見つけられるのだろうかと

そんな時こそ、情報探しのプロ・司書が皆様のサポートをいたしますので、お気軽にお問合せください

![]()

「ようこそ!生まれ変わった熊谷図書館へ

★可能性は無限大!パワーアップしたサービスのポイント★」

開催期間:平成28年3月23日(水)~5月26日(木)

(図書館休館日を除く)

開催場所:県立熊谷図書館 2階ロビー ※視聴覚資料は2階閲覧室

詳しくはこちらをご覧ください。

皆様の御利用を職員一同、心からお待ちしております

2016年3月31日

待っていました!!!

約5か月ぶりの開館です

こども読書室は全面改修ではなかったのですが、

「キーボードで検索したい!」というご要望に応えて、

キーボード検索機を1台増やし、以前からのタッチパネル式に加え、

蔵書検索機が2台になりました。

さらに、掲示物や館内表示も刷新しました

開館当日は春休み直前。

常連の小学生の女の子が、学校が終わったあと、早速来てくれました。

「長いお休みだったけど、よその図書館に行っていたの?」と尋ねると、「ううん、本屋さんに行ってた。」との返事。

次の日も午前中に来て、本をリクエストしていってくれました。

他にも、小学生のお兄ちゃんと弟を連れたお母さんから、「ずっと、この子達、図書館が開くのを楽しみに待っていたんです。」と言われ、本当に嬉しく思いました

3月26日土曜の午後には、これまた久しぶりのおはなし会がありました。

小さな常連さんたちの顔。

ちょっぴり大きくなった感じがします

桜ももう満開。桜土手がピンクに染まり、大勢の人たちで賑わいます。

小さなこども読書室で、皆様のお越しをお待ちしています。

2016年3月29日

「沙翁(さおう)」って誰のことかわかりますか?

2016年3月16日

図書館お引っ越し日記7

いよいよ熊谷図書館のリニューアルオープンの日が近づいてきました。

事務棟も完成し、旧浦和図書館から図書の収集担当・整理担当が、本館内から図書館協力担当が移転して業務を開始しました。

新設された事務棟の外観

新刊図書の選定や蔵書データ作成、装備を行う収集・整理業務の事務室

県内公共図書館に図書を配送する拠点の図書館協力の事務室

本館内では新たなサービスをになうビジネス支援室と埼玉資料室の整備が急ピッチで進んでいます。

1階入口正面の「ビジネス支援室」の外観

曲線の窓が印象的です。

「ビジネス支援室」の内部

ビジネス関連図書や雑誌、オンラインデータベースなどがご利用いただけます。

もちろんビジネス関連の調べ物のお手伝いも致します。

3階埼玉資料室 埼玉に関する図書・雑誌を網羅的に集めます。

埼玉に関する調べ物はこちらのカウンターまで。

また、併せて2階・3階各フロアに配置される図書資料区分も一新します。

2階資料室には主として旧浦和図書館所蔵の社会科学・産業分野が、3階資料室にはもともとの熊谷図書館所蔵の人文科学分野が配置されます。

オープンに合わせて、新たに加わった資料やサービスの内容をご紹介する展示も開催します。

詳しくは、県立熊谷図書館リニューアルオープンのお知らせ をご覧ください。

3月23日の熊谷図書館リニューアルオープンまで、もうしばらくお待ちください。