図書館ブログ

2013年12月5日

「祈りの旅」をたどる ~展示「札所」へのご案内~

こんにちは。

みなさんは、「札所巡り」ってしたことありますか?

熊谷図書館では、資料展示「札所~祈りの旅の道標~」を開催中です。

今回は、「札所」とはどういう所なのかというところから、巡礼先として有名な百観音霊場(西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヶ所)、そしてそれとは少し異なった性格を持つ四国八十八ヵ所遍路など、札所とそこを巡る旅についての資料を展示しています。

実は、埼玉県は知る人ぞ知る「札所」つまり巡礼霊場の宝庫なのです。中でも有名なのが、「百観音霊場」に数えられる秩父三十四ヵ所霊場です。また、坂東三十三ヵ所霊場の中にも、埼玉県の札所が含まれています。

その中で、担当が個人的にお気に入りなのが、秩父札所28番の石龍山橋立堂です。この橋立堂、百観音霊場の中でも2ヵ所しかない馬頭観音菩薩をご本尊としている上に(ちなみに、もう一つは西国29番の松尾寺です。)、なんと県指定天然記念物の橋立鍾乳洞があります。巡礼地、レアなご本尊、そしてレジャースポット。お得感満載な気がしませんか?

さらに、平成26年は、干支では午(うま)年にあたり、秩父札所では、普段は秘仏とされているご本尊を総開帳する年になっています。午年に馬頭観音の御開帳を楽しむのもまた乙な楽しみ方と言えるでしょう。

また、今回の企画は、歴史と民俗の博物館、嵐山史跡の博物館、そして浦和図書館という県立の3施設との連携展示です。展示が最初に始まった熊谷図書館は、さしずめ水先案内人といったところでしょうか。

その一環として、嵐山史跡の博物館提供の所蔵資料パネルを同時に展示しています。これらのパネルは、展示期間中に少しずつ更新していく予定ですので、どうぞお見逃しなく。

連携企画も楽しみながら、この国に住む人たちの、はるか昔から続いてきた信心の結晶としての「札所」に、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

・展示期間 11月23日(土)~平成26年2月19日(水)

・展示場所 県立熊谷図書館 2階ロビー・1階展示ケース

・連携企画のご案内

(1)埼玉県立嵐山史跡の博物館

「観音霊場と武士」

期間:12月7日(土)~平成26年2月23日(日)

(2)埼玉県立歴史と民俗の博物館

「錦絵と摺物で巡る埼玉の札所」

期間:平成26年1月2日(木)~5月11日(日)

(3)埼玉県立浦和図書館

「資料でたどる埼玉の札所」

期間:平成26年1月16日(木)~2月19日(水)

2013年11月28日

文化講座「自転車で心も体もリフレッシュ!」

こんにちは!久喜図書館の芸術・文学資料担当です

木の葉が色づき、空気の爽やかなこの季節、サイクリングはいかがでしょう

久喜図書館では毎年文化講座を開催していますが、今年は11月16日(土)に、埼玉県サイクリング協会の渡邊廣次氏を講師にお招きして、自転車の魅力についてお話をうかがいました

自転車の楽しみ方にはいろいろありますが、先生のお勧めは「ポタリング」つまり、「自転車散歩」から始めること。もう少し足を延ばして「ツーリング(自転車旅行)」なら本格的に楽しめます

自転車にもいろいろ種類があります。ステージに実物の自転車2台を並べて、「こちらがシティサイクル。こちらがランドナー。」。目的に合わせて安全に乗りたいですね。

安全に乗るためには、「調整」が必要です。自転車を体格に合わせる「3点調整」。実物を使っての説明はとてもよくわかりました 「子供にもヘルメットを忘れないでくださいね。」

自転車に乗ることは、「有酸素運動」でカロリー消費が大きい、気分転換やダイエットの効果がある、血液循環・心肺機能の向上で生活習慣病の予防も期待できる、ウォーキングやスイミングにもひけをとらないとのお話に、最近使っていない自転車に乗ってみようかなという気持ちになりました

講演では自転車の歴史や交通環境までお話ししていただきましたが、先生が一番強調したのは「安全」でした。 「埼玉県は、自転車保有率日本一ですが、自転車事故でも1位2位を争っています。ぜひ保険に入ってください。」

自転車を楽しむためのマナー、技術、知識など盛りだくさんの興味深いお話に参加された皆さんからは「わかりやすくてよかった。」「テーマが新鮮で役に立つ内容だった。」「自転車の文化の話を初めて知った。」などのご意見が寄せられました

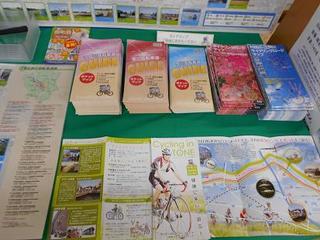

この講演会にあわせて資料展示「今から始めよう!自転車のススメ」を開催しています 自転車・サイクリングについての図書125冊の展示のほか、「埼玉サイクリングフェスティバル2013」の写真や自転車道別のサイクリングロードマップの紹介もしています。

連日多くの方に見ていただき好評のため、開催期間を12月8日(日)まで2週間延長いたしました

まだご覧になっていない方は、ぜひご覧ください。詳しくはこちら。

2013年11月27日

熊谷図書館こども室、緑のカーテン、夏の思い出。

こんにちは。

熊谷図書館子ども室です。

もう木枯らしの季節、手足がかじかみます。 あの暑かった夏に戻りたい! (のど元すぎればなんとやです) うだる夏を思い出しながら、子ども室で緑のカーテン作りに 挑戦したおはなしをいたします。 植えたのは元気いっぱいのゴーヤーの苗2本。

ぐんぐん伸びて、網にもよくからんでいます。 さぁ、大きく広がってカーテンになってね...と思った矢先、 突然片方のゴーヤーの葉っぱがしおしおに

水をいつもよりたっぷりあげたり、肥料を足したりしましたが、 みるみるうちに茶色になって枯れてしまいました

何もなくなってしまったプランターが一つ...。 変わりに何か植えるものはないかと 子ども室のロッカーを探ったら、アサガオの種を発見 種の有効期限が2009年になっていましたが、種の力を信じて土にまきました。

ほら、無事に芽がでました 種はちゃんと生きていたのですね。命の力強さに感動です。

残ったゴーヤーを立派に育てるべく本を調べますと、大きく育てるためには"適芯(てきしん)"という作業が必要と知りました。

一番上にある芽をちょきん!と切ってしまうのです。 切っても本当に大丈夫なの?とドキドキしながら思い切ってやってみました。

そうすると上に上に伸びていたツルが上にいくことをやめて、 横にあっちこっち伸びて広がりました。 適芯、成功です。

ある日、ついに花が咲いていることに気付きました。 ゴーヤーには雄花と雌花があります。 まず雄花が咲いて、雌花が咲きます。順番があるのですね

↑写真の花の付け根がちょっと膨らんでいるのが見えますか? これがある方が雌花です。 太陽の光をいっぱいに受け止めて ついに立派なゴーヤーがなりました

緑と...黄色?黄色いのは熟したゴーヤーです。 このまま置いとくとどうなると思います? 隣の写真のように破裂します そうなる前に、緑のゴーヤーを収穫です。

茹でて、にがみをとって、そのまま醤油をかけて食べるもよし、ゴーヤチャンプルにして食べるもよし。 みなさんは、どんな食べ方が好きですか?

さて、こちらは緑のカーテンの全体図。

ゴーヤー1本に対してアサガオ多数なので、アサガオがほとんど占めています。

それに、ほら、見てください2階の手すりまでアサガオが伸びています。

ばっちり立派なカーテンとして、夏の強い日差しから子ども室を守ってくれました

なお、来年、アサガオを育ててみたくなった方は、 熊谷図書館子ども室へお寄りください。 タネをお分けいたします

ゴーヤーの種は? というと、上の破裂したゴーヤーにくっついている、 赤いつぶつぶ。これがタネです 赤い種衣(しゅひ)に包まれています。 この種衣は甘くておいしいらしいですが、試していません そのまま地面に置いておくと赤い部分はアリさんが運んで行って 最後には茶色いタネだけがキレイに残ります。 けれども、、タネは1つしかとれませんでした。 園芸の道、険しいです

参考図書: 『ニガウリ(ゴーヤー)の絵本』ふじえだ くにみつ・なかやま みすず/へん つちはし としこ/え 農文協 2003.3 『みどりのカーテンをつくろう』菊本るり子/作 のぐち ようこ/絵 あかね書房 2012.3

2013年11月20日

「ブックケア 未来へつながる保存の技術」を出展します。

お久しぶりです。久喜図書館の神原&佐竹です。

12月1日(日)に開催される「図書館と県民のつどい SAITAMA2013」におきまして、公共図書館部門から、展示「ブックケア 未来へつながる保存の技術」を出展します。

2010年から出展しはじめて、今年で4年目になります

毎年少しずつ趣向をかえながら、県民の皆さまに資料保存の真髄である、本との長いつきあい方(保存って?修理ってなに?)をお伝えしています

*******************************************

本の専門家である司書がいる図書館でも、

● 本の構造を知らず、間違った修理をしてしまったり...

● 本の背を綴じる糸が切れていたりするとどうしてよいかわからない...

ということがよくあります。

*******************************************

そこで今年は、簡単な糸綴じの方法を体験しながら、本のしくみを知ってもらおうと、糸綴じ体験メニューをご用意しました

実技に力を入れます!

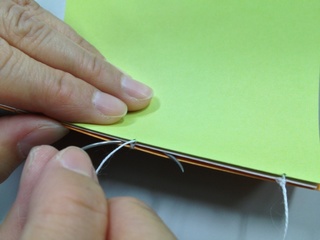

目玉の体験コースは、本を綴じる方法のひとつ、「"リンクステッチ"をやってみよう」です。

リンクステッチは、折丁(※注)の背を一本の糸で綴じ合わせていく方法です。

(注)「折丁(おりちょう:本の中身を構成する一単位)

〈リンクステッチで綴じています〉

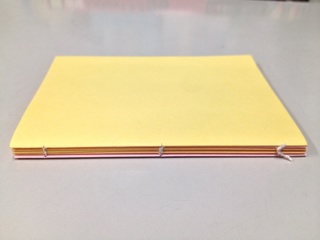

〈完成!〉

体験コースは他にも平綴じ、中綴じコースなど、本のしくみに興味を持っていただけるような内容となっています

同時に、昨年もご好評いただいた、本の取扱い方や補修の基本のパネル展示も行います。

〈昨年のパネル展示の様子〉

ぜひ、会場にお立ち寄りください!皆さまのご来場を心よりお待ちしております

**********************

「図書館と県民のつどい SAITAMA2013」

日時:平成25年12月1日(日) 10:00~16:00

会場:桶川市民ホール・さいたま文学館

展示:ブックケア 未来へつながる保存の技術

**********************

2013年11月13日

県政出前講座

埼玉県には「県政出前講座」という制度があります。県の職員が、地域で行われる集会や団体の会議、学校の授業などにお伺いし、県の仕事をわかりやすく説明するものです。

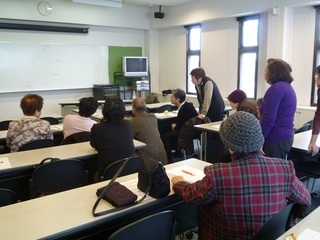

今回は、出前講座メニューのうち「図書館なんでも講座」をお受けして和光市坂下公民館に伺ってきました。

当日は、富士山をテーマに「富士信仰」「登山全般」「自然史」「地元地域」「環境」「遺産登録の経緯」などについて、共に学ばせていただきました。

「手遊びを入れてほしい」という公民館からの要望があり、「折り紙で富士山を折る」ことからスタート。

(折り紙に取り組む皆さん)

和光市図書館・埼玉県立図書館蔵書のほか、県内公立図書館の本も準備し、自由に手にとっていただきながらお話をさせていただきました。

休憩の後には「富士山登山の様子」をコンピュータの画面を用いて見ていただきました。

(登山の様子をご覧になっている皆さん)

最後には、受講生の皆さんそれぞれの「富士山に対する思い」を語っていただき、興味深いお話を頂くことができました。

今後も図書館の資料を上手に使っていただいて、ますます充実した日々を過ごしていただければと思っています。

(浦和図書館 産業資料担当 小林)