図書館ブログ

2024年7月3日

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

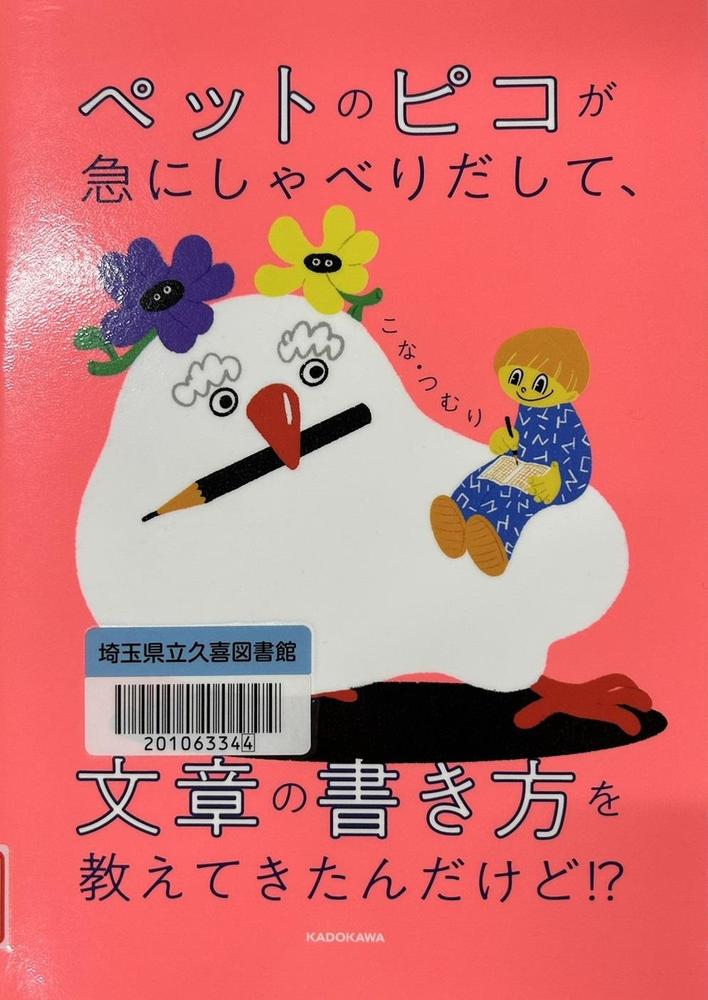

『ペットのピコが急にしゃべりだして、文章の書き方を教えてきたんだけど!?』

(こな・つむり著 KADOKAWA 2024)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:816/ヘツ>

子どもの頃、読書感想文が苦手で、好きな本でも「思い」を言葉にできなかった。そんな人は多いかもしれない。本書は小学5年生のふみがペットの文鳥ピコに教わりながら読書感想文を書いていく筋立てで、文章の書き方が学べるノウハウ本だ。目を引く装丁とインパクト大のタイトルで手にとりたい気にさせる。著者は、書店員として装飾などを手掛け、現在は読書感想文の講座を行うなどフリーのPOP職人だ。「読書感想文は本選びが5割」と著者はいう。好きなジャンルの本を選び、心が動いたところに付箋を貼りながら読む。自分にインタビューして、頭の中の感想を正確に言語化する。まず下書き、原稿用紙のルールは守る、最後の見直しは忘れずなど、ポイントを押さえつつ文章力アップのヒントがつまっている。自分の気持ちを整理して言葉にすることは、大人になっても必要不可欠なことだ。子どもだけでなく文章を書くことに苦手意識のある大人に読んでもらいたい。

(紹介者:神原陽子)

■No.2■

『「演出家の仕事』

(栗山民也著 岩波書店 2007)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:771.6/エン>

舞台という空間で繰り広げられる物語は、小説やテレビドラマと異なる独特の世界観を感じる。その場で演じるが故の空気を伝う振動や、出演者が全身を使って表現する役柄の雰囲気を受け取っているからだろう。

本書は演劇を形作る演出家に焦点を当て、制作に関わるすべての人々が一体となって物語の世界を作り上げるまでの、隠された現実が描かれている。著者は、演出家に必要となるものは「見ることと聞くこと」だと語っている。一見普通のことであるが、何かを表現するという行為に対してここまで的確な助言はないと感じられるため、ぜひ手に取ってその真意を確かめてほしい。舞台に親しみのない人にこそ薦めたい一冊。

(紹介者:C.K)

■No.3■

『探偵小説の社会学』

(内田隆三著 角川書店 2001)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:901.3/ウチ019>

シャーロック・ホームズ、エルキュール・ポアロ、明智小五郎、これらの名前を一度は聞いたことはないだろうか?そう、小説に登場する探偵である。

およそ探偵が事件を推理し、解決するというストーリーは、推理もののひとつとしてよくあるが、探偵が活躍する小説はいつから登場したのか。各時代で転換点となった作品を例に、社会情勢を交えつつ「探偵小説」の成立に必要な要素や、構造面などから解き明かしていく構成は、さながら探偵のようで面白い。筆者曰く、探偵小説の登場は、近代社会の成立と深くかかわっており、「探偵とは近代性を生きる人間の不安に通底する現象」だという。また探偵行為自体は、他人の秘密を嗅ぎ回る卑劣な行為とも捉えることができる。しかし行為の行き先が犯罪(=悪)の暴露となる時、正義と悪の対立構造が生まれ、読み手の認識は一変するらしい。

我々は探偵小説の何に惹かれて没頭するのか、筆者と一緒に解決してはいかがだろうか。

(紹介者:A.S)

それでは、次回もお楽しみに。

2024年6月18日

「深沢七郎生誕110年記念 朗読『楢山節考』」を開催しました!

こんにちは。久喜図書館 芸術・文学資料担当です。

日増しに強くなっていく日差しに季節の移り変わりを感じています。

久喜図書館では深沢七郎文学記念館との連携イベントとして、5月31日(金曜日)に視聴覚ホールで「深沢七郎生誕110年記念 朗読『楢山節考』」を開催しました。

これは朗読の後に名作映画鑑賞会として上映した『PLAN75』とともに、死のありようや高齢期の人間存在という共通のテーマがあるため企画したものです。

当日は朝からあいにくの空模様でしたが、多くの方にご来場いただきました。ありがとうございました。

開場から開演までの間、温かみのある素敵なギターの生演奏で観覧者を出迎えてくださったのは深沢七郎文学記念館の森田館長です。

館長は深沢氏本人からギターの手ほどきを受けたということで、こうしたイベントの際はご自身で縁の深い曲などを演奏されているそうです。

今回は久喜市とも縁のある深沢七郎の生誕110年の節目の年ということで、代表作『楢山節考』のクライマックスシーンを朗読していただきました。

朗読してくださったのは、「朗読ツアーコンダクター」として様々な活動をされている「憩・倶楽部」の松井利江様です。

「カラスの黒」と「白骨の白」という印象的な喪の風景が目の前に立ち現れたような迫真の朗読には、聞いていて思わず鳥肌が立ちました。

朗読終了後は松井様に直接お声をかけている参加者の方々も見受けられました。

30分という時間があっという間の素晴らしい朗読でした。

また、朗読会後に開催した名作映画鑑賞会にもほとんどの方がご参加くださいました。本企画のテーマである人間の生死について、より深く考えることができたのではないでしょうか。

深沢七郎文学記念館、憩・倶楽部、進行を務めていただいた久喜市観光ボランティアの斎藤様、そしてご参加いただきました皆様、どうもありがとうございました!

2024年6月12日

令和6年度16ミリ映写機技術講習会を実施しました!

こんにちは! 熊谷図書館です。

5月31日(金)と6月1日(土)に、「令和6年度 16ミリ映写機技術講習会」を実施しました。

この講習会は、16ミリ映画フィルムを上映する映写機の仕組みや操作を学び、

県立図書館や県内の視聴覚ライブラリーに所蔵している16ミリ映画フィルムを活用して、

映画会を一層盛り上げていただくことを目的として、継続して実施している事業です。

1日で終了する講習を2回、埼玉県内で映画会を開催する団体に所属している方を対象に募集したのですが、定員(1日につき9名)を大きく上回るお申し込みをいただき、今なお16ミリ映画フィルムの根強い人気を感じます。

講師は、県内の映像会社で代表取締役を務める樋口一雄様です。

樋口様は、全国でも数少ない映写機の修理ができる専門家です。

手動式の映写機を使って映画が映し出される仕組みをとても詳しく説明いただきました。

映写機も16ミリ映画フィルムも、今は製造されていない貴重な財産。改めて慎重に丁寧に扱わねばと感じさせられます。

座学が終わると早速グループごとに実技の練習に入ります。

習うより慣れろ、とにかく練習の回数をこなして体にたたきこむ受講者の皆さん。

何度も練習すると、工程を頭で考える状態から、手が自然と動く状態へと変わってきます。

あっという間に2時間ほどの練習時間が終わり、

記憶が消えぬうちにとそのまま一人ずつ実技テストを実施します。

フィルムの音声だけが響く張りつめた雰囲気の中、皆さん真剣そのもの。

練習の成果を出し切り、無事に全員合格しました!

即日で修了証が手渡され、緊張が解けてホッと一安心のご様子。

これで県立図書館の16ミリ映画フィルムを借りて上映していただくことができます。

デジタルとは一味違う、懐かしい映画フィルムはできる限り残していきたいもの。

今回の受講者の方たちは、その担い手となってくださるはずです。

県立熊谷図書館や久喜図書館でも、映画会で16ミリ映画フィルムを上映しています。

懐かしく味のある映画をぜひ観にきてください。

2024年5月31日

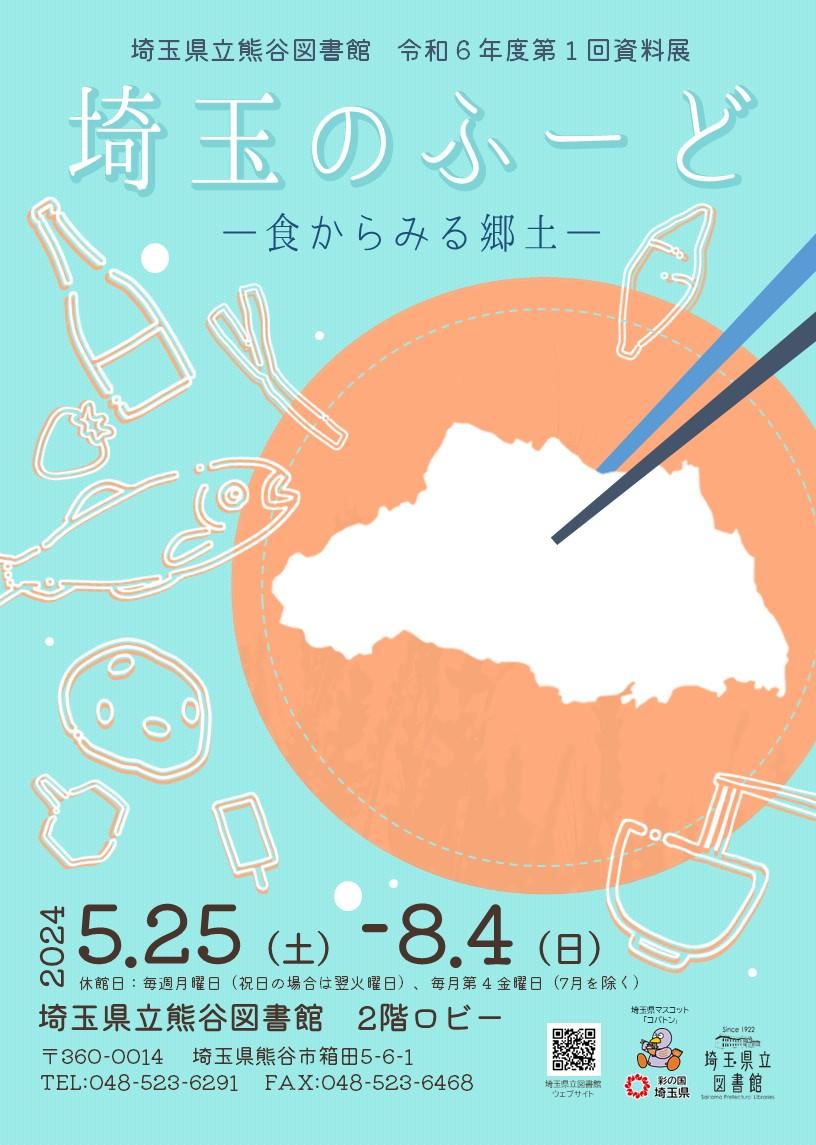

資料展「埼玉のふーど ―食からみる郷土―」開催中!

こんにちは。熊谷図書館 地域・行政資料担当です。

現在、熊谷図書館2階ロビーで開催中の埼玉県の食に関する資料展示「埼玉のふーど ―食からみる郷土―」をご紹介します。

展示に取り上げたなかには、「埼玉の食べ物といえばこれ!」と真っ先に思い浮かぶものや「これも埼玉だったの?」と意外に思うものもあるかもしれません。

実際に資料を手に取ってご覧いただくこともできますので、熊谷図書館にお越しの際にはぜひ楽しんでください。※すべて館内利用のみ。

1 郷土料理

2階閲覧室に1番近い展示ケースです。

農産物の宝庫である埼玉県では、行事食や日常食として独自の食文化が形成されています。このケースには、風土がもたらす食材・文化や郷土料理の載っている資料を集めました。

県全域の伝承料理がまとめられている資料や47都道府県の郷土料理が紹介されている資料もあります。レシピが載っているものもあるので、味を想像したり実際に作ってみたりするのも楽しいですね。

【関連「調べものに役立つ資料案内」→ 埼玉の食について調べる 2016年12月 (PDF:308.0 KB)】

2 B級グルメ

郷土料理から発展したものや地域の特産品を使ったユニークなものなど、B級グルメのコーナーです(B級と称されていないものも含みます)。地域のPRのため、見ごたえ満点の冊子や持ち運びやすいリーフレットなどが多いです。

小麦の生産額が全国有数の埼玉県では、各地で美味しいうどんが食べられます。

熊谷にもたくさんのうどん屋さんがあり、先日まで「熊谷肉汁スタンプラリー」が開催されていました。ケース内の黄色い資料はそのスタンプラリーの第1弾で配布されたものです。

【関連「調べものに役立つ資料案内」→ 埼玉のうどんについて調べる 2022年3月 (PDF:2.0 MB)】

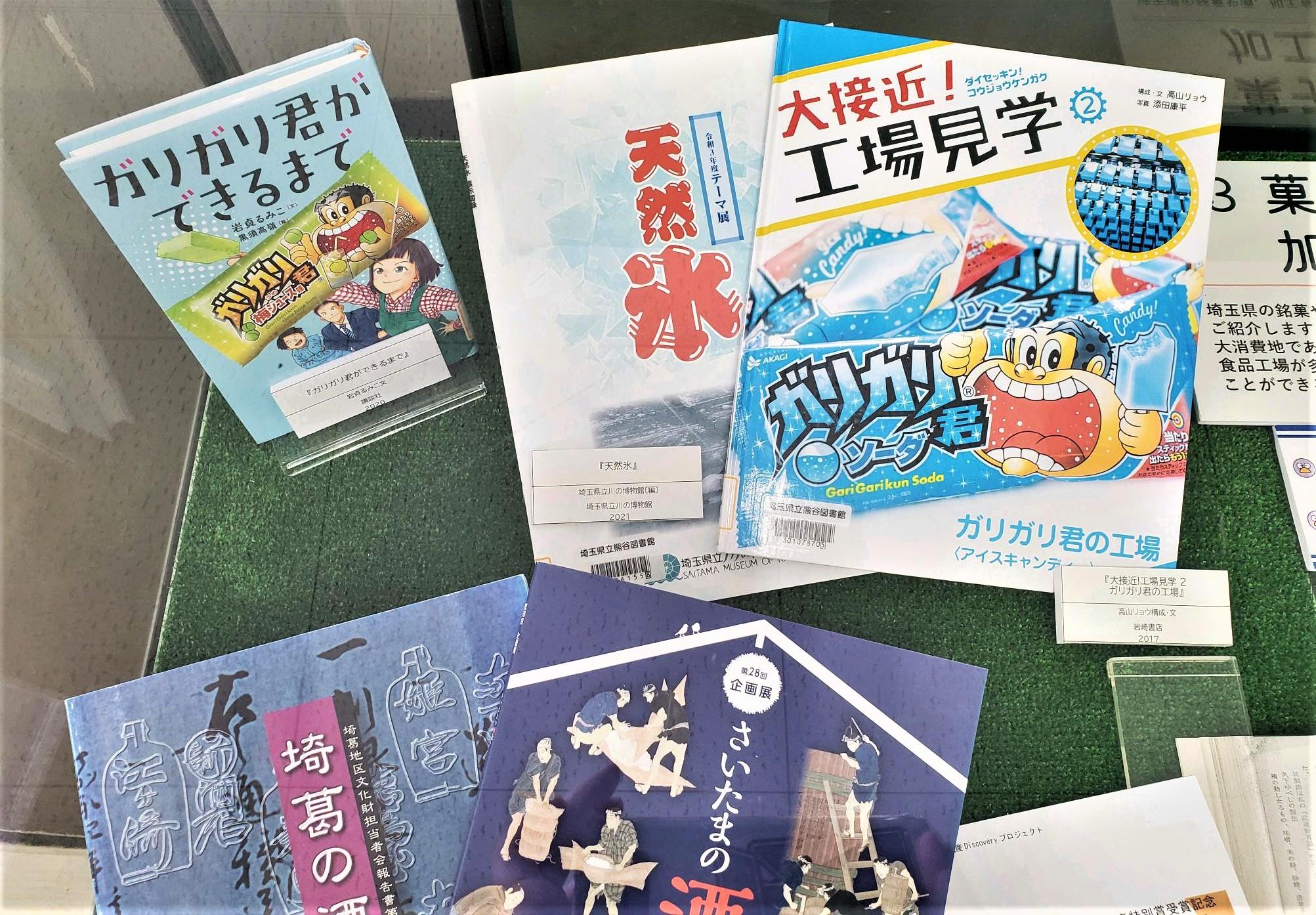

3 菓子類と加工食品

埼玉県の銘菓や酒、加工食品に関する資料を紹介しています。

【関連「調べものに役立つ資料案内」→ 埼玉の銘菓について調べる 2022年2月(PDF:1.4 MB)】

大消費地である東京近郊に位置する埼玉県には食品工場が多く、商品や製造工程について

楽しく学ぶことができる施設もあります。

最近は気温が高くなってきたのでガリガリ君推しです。

4 埼玉の食べ物案内

埼玉県内の飲食店や手土産などを紹介している資料を集めました。見ているだけでわくわくするコーナーです。

3階埼玉資料室にもグルメガイドがありますので、興味のある方は足を運んでみてください。

資料展「埼玉のふーど ―食からみる郷土―」は8月4日(日)まで開催しています。

どなたにも気軽に楽しんでいただける「食」の展示。皆さんも埼玉のフードから風土を覗いてみませんか?

|

期間:令和6年5月25日(土曜日)~8月4日(日曜日) 場所:埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー |

みなさまのご来館をお待ちしています!

※本展示で紹介している資料はすべて館内利用(貸出不可)です。館内で複写サービスをご利用いただけます。一部資料については、取り寄せのうえ貸出ができます。お気軽にカウンターまでお尋ねください。

2024年5月25日

音訳者ってご存じですか??

こんにちは!久喜図書館バリアフリー読書推進担当です。

5月になり、新緑がまぶしい季節になってきましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

埼玉県立図書館では、視覚障害などにより、活字での読書が難しい利用者に向けて、対面朗読サービスの実施、音声デイジー(デジタル録音図書)の製作と貸出などを行っています。

最近では、Zoomを使ったオンライン対面朗読なども行っており、より多くの方にご利用いただいています。

ところで、対面朗読や音声デイジーでは、誰が図書を読み上げているかご存じですか?

県立図書館では、「音訳者」と呼ばれる、音訳の専門スキルを身に着けた方にご協力いただいています。

音訳とは、ただ活字を読むのではありません。

読めない漢字の読みの調査をした上で、文意に合った正しい日本語のイントネーションで読むなど、利用者が聞き取りやすいように読むことに加え、表紙・装丁のデザインや挿絵、グラフ、表などもわかりやすく言葉で説明します。

音訳とは、目による読書が困難な人に、本の内容を伝える、とても奥が深い技術なのです。

読書に困難のある人の情報へのアクセスには欠かせない存在であるのに、高齢化などで減少している音訳者......。

そこで、令和5年度から新規音訳者養成講座を開催。新たに19人の音訳者が誕生しました!

令和6年度は、引き続き中級講座を実施し、音声デイジーの製作実習など、より実践的な内容になる予定です。

また、初級を修了した新規音訳者の中には、早速、対面朗読の現場で活躍していらっしゃる方もいます!

音訳者も増え、パワーアップした埼玉県立図書館の障害者サービスをぜひご利用ください!