図書館ブログ

2014年7月9日

富岡製糸場伝習工女第1号"尾高ゆう"

「明治五年七月、尾高ゆう(十四歳)は郷里下手計村(現・深谷市)を後にして、真夏の太陽の下を、一路中山道を北上していた。 めざすは、群馬県の富岡。」

(『埼玉の女たち 歴史の中の25人』 p163 韮塚一三郎/著 さきたま出版会 1985)

こんにちは。

熊谷図書館 人文科学資料担当です。

6月21日、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録されました

官営富岡製糸場の設立にあたっては、大蔵省で製糸場設置主任を担当した渋沢栄一(しぶさわ えいいち,1840-1931)や、建設資材調達のまとめ役を務めた韮塚直次郎(にらづか なおじろう,1823-1898)といった深谷市出身の人物が活躍しました。

また、栄一の従兄で、実業家の尾高惇忠(おだか あつただ 通称:じゅんちゅう,1830-1901)は、初代工場長となりました。

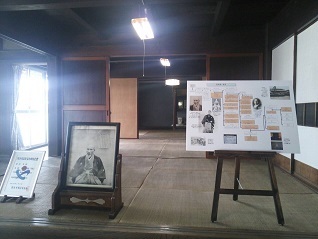

深谷市指定文化財「尾高惇忠生家」 (江戸時代後期)

2014年6月撮影

深谷市下手計(しもてばか)236

※6月7日から一般公開しています。

公開時間:午前9時から午後5時

尾高家に関するパネルが展示されています。

富岡製糸場は明治5年に完成しました。

ところが、惇忠はそこで働く工女の募集に苦慮することになります。

原因は、フランス人指導者たちの飲むブドウ酒を見た人々が、それを生き血と思い込み、生き血をとられてしまうという噂が広まったためでした。

そこで惇忠は噂を払拭するため、郷里の下手計村から最愛の娘・尾高ゆう(1858頃-1923)を招き寄せることにしました。

14歳のゆうは父親の心中を察し、伝習工女第1号として富岡製糸場に入ることを決意します。

ゆうの決断は郷里の少女らを刺激し、5人の少女がゆうと行動を共にすることになりました。

ゆうたち初期工女の熱意なくして富岡製糸場の繁栄はなかったのかもしれません。

<尾高惇忠生家 内部> ※中にあがることはできません

ゆうも、14歳までこの家で過ごしました。

ゆうは、明朗で忍耐強く、男勝りのところがあったそうです。

江戸時代の終わりからわずか5年、埼玉にはこのような女性がいたのです。

富岡製糸場が世界遺産に登録されたいま、栄一や惇忠と並んで注目したい人物ですね!

富岡に訪れる際は、ぜひ深谷にも立ち寄ってみてください

深谷市下手計周辺の風景はこちら

「そーなん!?渋沢栄一のふるさと」(2013年8月21日掲載)

参考文献

『尾高惇忠 郷土の先人 深谷ふるさと文庫第1巻』(荻野勝正/著 博字堂 1995)

『尾高惇忠 郷土の先人 深谷ふるさと文庫第1巻』(荻野勝正/著 博字堂 1995)

『埼玉人物事典』(埼玉県教育委員会 1998)

参考URL

「渋沢栄一ミュージアム」 (深谷市文化振興課)

2014年6月17日

「医中誌Web」を導入しています!

こんにちは!久喜図書館 自然科学・技術担当です。

久喜図書館では4月から

「医中誌Web」を導入しています!

医中誌Webとは...

http://www.jamas.or.jp/service/ichu/about.html

医学中央雑誌刊行会 紹介ページ

特定非営利活動法人 医学中央雑誌刊行会が作成している、

国内医学論文情報の検索サービスです。

県内の公共図書館では初めての導入となります

国内発行の

医学・歯学・薬学・看護学・獣医学及びその関連分野の雑誌、

約6000誌分から、850万件以上の論文情報を収録

医療に特化した検索フォームなので、

日常的な言葉で検索しても

専門用語に置き換えて検索してくれます!

オンラインジャーナルなど、

他のWeb上のサービスへのリンクもあります。

詳しくは健康・医療サービスのページへ

http://www.jamas.or.jp/service/ichu/about.html

「レポートに使う参考文献が見つからない...」

「医療系の関連研究・既存研究ってどうやって探せばいいの?」

という学生さんや、

「医学は専門用語が多すぎる!

検索しても見たいものに辿りつけない!」

「今、最新の医療現場では

どんな研究や治療法の提案がされているのか知りたい」

という方、

ぜひ久喜図書館へお越しください!

使ってみたいけどデータベースって使い方がよくわからない...

という方も、一度いらしてみて

お気軽に職員にお声掛けくださいね

しっかり操作を学んだ職員(のはず!)がお手伝いします。

研修風景 職員も日々勉強...

ご来館をお待ちしております

2014年6月14日

~地獄と極楽の世界へ誘います~

こんにちは。

熊谷図書館 人文科学資料担当です。

熊谷図書館2階ロビーで開催中の資料展示

「地獄と極楽 ─往生要集からみる死後の世界─」のご案内です。

開催期間:平成26年5月24日(土)~8月24日(日)

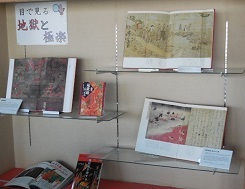

<展示の様子>

地獄と極楽。

死後の世界は興味の尽きないテーマですよね。

そこで今回の展示では、『往生要集』を軸として、地獄と極楽に関する所蔵資料をご紹介しています。

なかなか難しいテーマで担当も苦戦しましたが、観覧された皆様からご好評をいただき、ホッとしているところです。

古代日本では、死後の「黄泉(よみ)の国」は、「けがれ」としてタブー扱いされていました。このため、黄泉の概念と善悪を結びつけて考えることはしませんでした。

その後、仏教が日本に流入すると、現在の地獄と極楽のイメージが作られていくようになります。

<源信と『往生要集』に関する資料>

『往生要集』は、平安時代中期の僧侶・源信が、様々な経典や論書から極楽往生に関する文章を集めた仏教書です。

日本での地獄と極楽のイメージのもとになったといわれています。

<地獄に関する資料>

地獄を舞台にした漫画『鬼灯の冷徹』(江口夏実/作)

を特集した雑誌「ダ・ヴィンチ」2012年3月号も展示しています!

地獄は六道(地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天)のうちの一つであり、この六つの世界を『往生要集』では迷いの世界としています。

そして、その迷いの世界とは別に極楽浄土の世界があるとしています。

<極楽に関する資料>

ひとときの極楽気分を味わってください

<目で見る地獄と極楽>

このコーナーでは、「地獄絵」や「曼荼羅」のビジュアル資料を展示しています。

皆様のご来館をお待ちしております!

資料展示のご案内はこちら

資料案内・展示資料目録「Lib.Letter(ライブ・レター)第36号」(平成26年5月24日発行)(785KB)

※展示中の資料を手にとってご覧になりたい場合は、2階カウンターの職員に遠慮なくお申し付けください。

※展示期間中の貸出はできません。カウンターにて予約を受付けております。

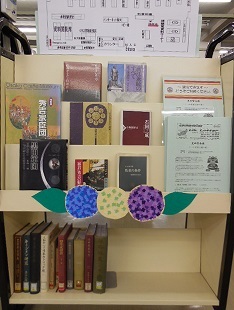

~前回の展示資料をご利用いただけます~

<前回の展示資料>

紫陽花が咲きました

2階閲覧室入口に、前回の「黒田官兵衛 ─5つの名前を持つ男─ 」の展示資料をまとめました。

閲覧・貸出ができますので、どうぞご利用ください!!

2014年6月11日

「資料展 地域に根ざして生きる ~地域おこし協力隊の活動~」開催中!!

地域に根ざして生きる

~地域おこし協力隊の活動~

「地域おこし協力隊」、聞いたことあるけどどんなことしてる人たちなん??

この資料展では、全国各地で活躍する隊員の姿をパネルで紹介するとともに、過疎地域の抱える問題に関連する県立図書館資料を展示しています。

地元、秩父市で活躍する協力隊員のほか、埼玉出身の協力隊員も紹介しています。この機会に全国で活躍する若者の姿と地域の実情、県立図書館のイチオシ蔵書をごらんになってはいかがでしょうか。皆様のお越しをお待ちしています。

期間 7月13日(日)まで [月曜日と6月27日(金)は休館]

場所 埼玉県立浦和図書館2階ロビー

さいたま市浦和区高砂3-1-22

(JR浦和駅西口下車徒歩7分)

(展示の様子)

(浦和図書館 産業資料担当 小林・寺田)

2014年5月28日

浦和図書館こども室入り口にある展示が「シンデレラ」に変わりました!

こんにちは!浦和図書館の社会科学資料担当です

浦和図書館こども室の入り口の横には、大きな展示ケースがあります。

毎回、世界の童話や日本の昔話をテーマに展示をしていて、5月からすごくかわいい「シンデレラ」に変わりました

※写真は窓ガラスの反射を考慮し、夜に撮影したため、全体的に暗くなっていますがとても明るく夢のある展示です。

展示「シンデレラ」全体写真

フェアリーとシンデレラ

舞踏会での王子様とシンデレラ

王子様とガラスの靴

※ガラスの靴は透明粘土でできています。

王子様のアップ

ガラスの靴を履くシンデレラ

こども室の展示ケースを飾ってくださっているのは、川崎さんという女性のボランティアの方で、担当されてから、かれこれ20年ぐらいになります

テーマ(物語)を決めることと、どの場面を再現するか構想を練るのにかなり時間がかかるそうですが、決まった後は、1週間ぐらいで製作できてしまうそうです

なお、飾りは年2回変えています。また、変わりましたらご紹介します。

浦和図書館にお越しの際は、ぜひ展示ケースをご覧いただき、こども室にもお立ち寄りください。